- •Пояснительная записка

- •Понятие, составляющие, средства и виды информационных технологий

- •Пример организации простой базы данных

- •Техническое обеспечение информационных технологий

- •Выделяют еще несколько видов памяти.

- •Программное обеспечение информационных технологий

- •С труктура окна

- •Файлы и файловая структура

- •Какой из файлов соответствует маске ??т*.T??

- •Какие наиболее распространённые расширения встречаются в названии текстовых файлов:

- •Маска для выделения файла имеет вид: *.T?t. Какой файл будет выделен?

- •Программа «проводник»

- •Программа Проводник предназначена для:

- •В левой панели "Проводника" рядом с папкой расположен знак "–", если:

- •Архивация файлов

- •Программы-оболочки

- •Компьютерная безопасность Защита информации от несанкционированного доступа

- •Защита от компьютерных вирусов

- •!!! Удобнее начинать работу в режиме Разметка страницы.

- •!!! На данном этапе достаточно будет включить команду Линейка.

- •!!! Наиболее удобный масштаб для работы По ширине страницы.

- •Создание оглавления

- •Использование оглавления

- •Обновление оглавления:

- •Создание многоуровневого списка:

- •Автоматическое создание таблицы:

- •!!! При нажатии клавиши Delete - удаляется только содержимое таблицы, а границы остаются.

- •Вставка таблицы вручную

- •Вставка рисунка

- •Уменьшение размера рисунка

- •1 Способ:

- •2 Способ:

- •Обрезка части рисунка

- •Перемещение графических объектов

- •Вращение графических объектов

- •Вставка клипа

- •Границы и форма графических объектов

- •Вставка фигуры

- •Группировка

- •Вставка объекта SmartArt

- •Толщина, штрихи, цвет линии

- •Заливка

- •Наложение объектов

- •Обтекание объектов

- •Значение ошибок в формулах

- •Проценты

- •Программа Microsoft Excel – предназначена для работы с:

- •Электронная таблица представляет собой:

- •В общем случае столбцы электронной таблицы:

- •Что отображается в ячейке после записи формулы и нажатия клавиши Enter?

- •Как нужно записать формулу суммирования диапазона ячеек от b2 до b8?

- •При построении диаграммы Excel она получилась пустой. Почему?

- •Создание отчета с помощью средства «Отчет».

- •Создание отчета с помощью мастера отчетов.

- •Создание отчета с помощью средства «Пустой отчет».

- •База данных - это:

- •Режимы просмотра презентации.

- •Добавление основного текста или текста заголовка в рамках

- •Изменение стиля таблицы

- •Изменение параметров стиля таблицы

- •Добавление и изменение заливки ячейки таблицы

- •Непрерывное воспроизведение звука

- •Непрерывное воспроизведение звука при показе одного слайда

- •Воспроизведение звука при показе нескольких слайдов

- •Скрытие значка звука

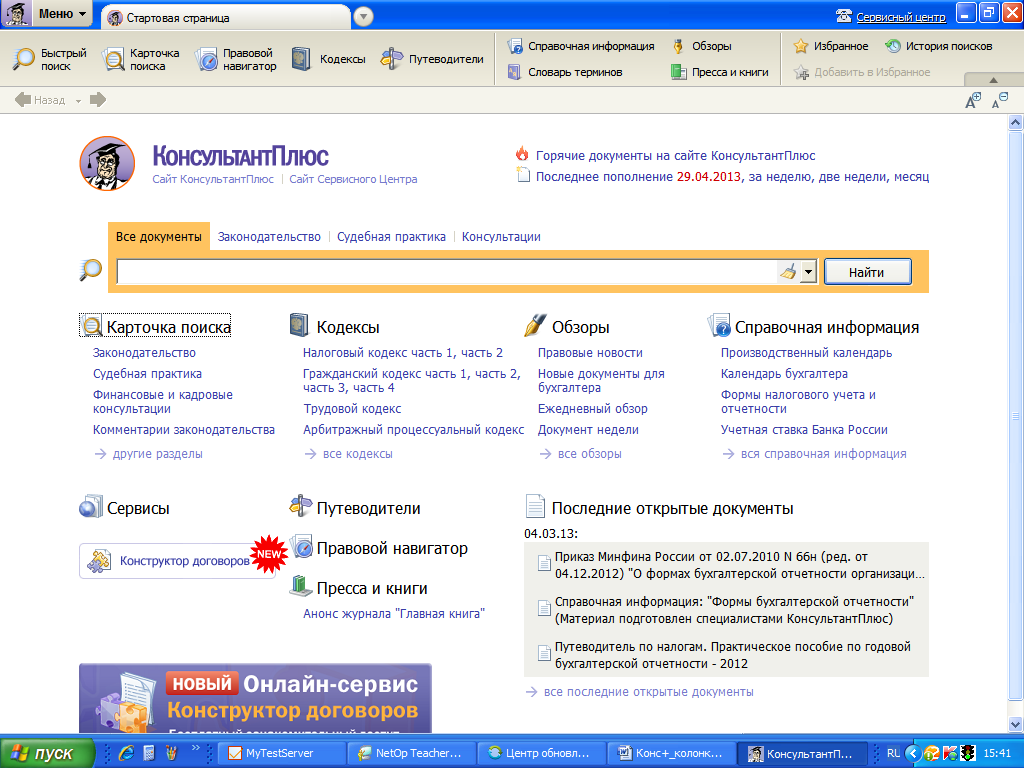

- •В окне Быстрого поиска дополнительно к строке ввода имеются:

- •С помощью Быстрого поиска могут быть найдены документы:

- •Укажите высказывание, не относящееся к Быстрому поиску:

- •Во вкладке «Поиск со словарем» поля «Название документа» отсутствует логическое условие:

- •Результаты работы Быстрого поиска представляются:

- •В нижней части Карточки поиска в окне с результатами поиска указывается:

- •Во вкладке «Поиск со словарем» поля «Название документа» перейти в начало словаря всегда можно:

- •Если в строке поиска словаря какого-либо поля попытаться набрать значение, отсутствующее в словаре, то:

- •Основной поиск

- •Расширенный поиск

- •Одновременно использовать несколько логических условий можно при заполнении полей «Название документа» и «Текст документа»:

- •Если в поле «Название документа» (вкладка «Основной поиск») задать выражение образовательные услуги, то будут найдены документы, в названии которых оба слова встречаются:

- •Чтобы найти перечень документов, которые прилагаются к заявлению о выдаче разрешения о вводе объекта, Карточку поиска надо заполнить следующим образом:

- •Если в поле «Текст документа» в конце заданного слова набран символ «*», то это означает, что:

- •Пробел между введенными словами во вкладке «Основной поиск» поля «Название документа» означает, что будут найдены:

- •При формировании поискового выражения во вкладке «Основной поиск» поля «Тест документа» пробел между набранными словами воспринимается как условие:

- •Пробел между введенными словами во вкладке «Основной поиск» поля «Текст документа» означает, что будут найдены:

- •Если в поле «Текст документа» (вкладка «Основной поиск») задать выражение права и свободы, то будут найдены все документы, в тексте которых:

- •Выбор нескольких значений. Применение логических условий

- •Словарь поля Тематика представляет собой многоуровневый рубрикатор:

- •Расположите рубрики классификатора правовых актов в соответствии с их уровнем вложенности, начиная с основной рубрики:

- •Правовой навигатор – это:

- •При работе с правовым навигатором можно выбрать:

- •При уточнении списка найденных документов с помощью кнопки :

- •Прямые ссылки

- •Обратные ссылки

- •Важнейшие связи

- •Полезные связи

- •Прочие (формальные) связи

- •Щелкнув по значку слева от фрагмента текста, можно:

- •В окне с текстом документа важнейшие связи данного документа с другими можно получить:

- •Дерево связей структурируется по важности на:

- •Печать документа

- •Сохранение в файл

- •Копирование в ms Word

- •Непосредственное открытие бланков в ms Word и ms Excel

- •Чтобы сохранить документ вместе с информацией об источниках публикации, надо:

- •При печати из текста документа:

- •Из текста документа системы Консультант Плюс можно распечатать:

- •Из построенного списка документов можно распечатать:

- •При копировании текста документа в редактор ms-Word с помощью кнопки пиктографического меню:

- •При открытии папки с сохраненными в ней ранее документами, полученный список документов:

- •Выделенный фрагмент текста документа нельзя:

- •Н а фрагменте вкладки «Папки» (см. Рисунок) группами папок являются:

- •На фрагменте вкладки «Папки» (см. Рисунок) папками документов являются:

- •Список сокращений

- •Список литературы

Непрерывное воспроизведение звука

Можно воспроизводить звук непрерывно в ходе показа одного или нескольких слайдов.

Непрерывное воспроизведение звука при показе одного слайда

Щелкните значок звука

.

.

В разделе Работа со звуками на вкладке Параметры в группе Параметры звука установите флажок Непрерывное воспроизведение.

Воспроизведение звука при показе нескольких слайдов

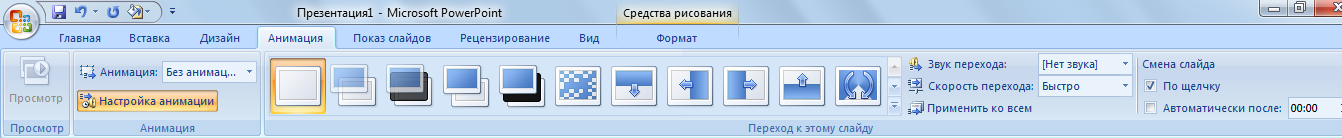

На вкладке Анимация в группе Анимация щелкните Настройка анимации.

В области задач Настройка анимации щелкните стрелку справа от выбранного звука в списке Настройка анимации и выберите пункт Параметры эффектов.

На вкладке Эффект в группе Остановить воспроизведение выберите вариант После, а затем укажите общее число слайдов, при просмотре которых должен воспроизводиться звуковой файл.

Скрытие значка звука

Щелкните значок звука .

В разделе Параметры звука на вкладке Параметры в группе Параметры звука установите флажок Скрыть при показе.

Добавление видеофрагмента в презентацию

Чтобы избежать проблем с неработающими ссылками, рекомендуется, перед добавлением видеофрагментов, копировать их в ту же папку, где находится презентация.

В обычном режиме просмотра щелкните слайд, на который нужно добавить видеофрагмент или анимированный GIF-файл.

На вкладке Вставка в группе Клипы мультимедиа щелкните стрелку в разделе Фильм.

Выполните одно из следующих действий:

Щелкните Фильм из файла, выберите папку, в которой находится файл, затем дважды щелкните файл, который нужно добавить.

Щелкните Фильм из организатора клипов, выберите нужный клип в области задач (Область задач. Область в окне приложении Microsoft Office, содержащая часто используемые команды. Ее расположение и небольшие размеры позволяют использовать эти команды, не прекращая работу над файлами.), затем щелкните его для добавления на слайд.

Добавление переходов между слайдами

Переходы между слайдами - это эффекты анимации, вставляемые во время показа при смене слайдов. Скорость эффекта перехода между слайдами можно контролировать. Можно также добавлять звук при смене слайдов.

В приложении Microsoft Office PowerPoint 2007 предусмотрено множество различных типов переходов между слайдами. Ниже перечислены некоторые из них.

Нет перехода

Жалюзи горизонтальные

Жалюзи вертикальные

Прямоугольник внутрь

Прямоугольник наружу

Шашки горизонтальные

Шашки вертикальные

Объединение по горизонтали

Объединение по вертикали

Чтобы посмотреть другие эффекты смены слайдов, в списке экспресс-стилей нажмите кнопку Дополнительно , как показано на схеме выше.

Добавление анимации

Выберите объект, для которого требуется добавить анимацию.

На вкладке Анимация в группе Анимация нажмите кнопку Настройка анимации.

На открывшейся панели укажите тип анимации в выпадающем списке Добавить эффект. Эффект будет обозначен на слайде цифрой.

При необходимости модифицируйте эффект, выделив его на панели Настройка анимации.

Правой кнопкой мыши щелкните настройки анимации в списке настроек анимации (Список настройки анимации. Список с последовательностью эффектов анимации для слайда. Порядок элементов в списке соответствует порядку их добавления и содержит значки, отображающие их временные параметры по отношению к другим событиям анимации.) и в контекстном меню выберите пункт Параметры эффектов.

Перестановка слайдов

В процессе работы над презентацией иногда требуется изменить порядок следования кадров. С этой целью произведите следующие операции:

Перейдите в режим сортировщика слайдов (вкладка Вид, группа Режимы просмотра презентации, кнопка Сортировщик слайдов).

Наведите указатель мыши на слайд, местоположение которого следует изменить.

Нажав и удерживая ЛКМ, переместите слайд. В окне программы появится вертикальная линия, которая показывает, куда он будет вставлен, если вы отпустите кнопку мыши.

Вставка графических объектов в слайды

Добавить в презентацию рисунок можно несколькими способами; либо выбрать готовую картинку из набора, которые входят в состав пакета Microsoft Office или воспользоваться инструментами рисования Power Point.

Ч тобы

вставить готовую картинку необходимо

выбрать команду: вкладка Вставка,

группа Иллюстрации, кнопка Клип

или Рисунок.

тобы

вставить готовую картинку необходимо

выбрать команду: вкладка Вставка,

группа Иллюстрации, кнопка Клип

или Рисунок.

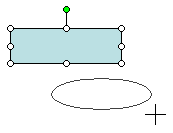

При создании рисунка необходимо открыть вкладку Вставка группу Иллюстрации, нажать кнопку Фигуры. Выберите нужную группу, затем фигуру. Указатель мыши превратится в крестик.

Наведите указатель в то место на листе, где должен располагаться левый верхний угол фигуры. Нажмите и держите левую клавишу мыши, растягивая фигуру.

«Ручной» просмотр слайдов по порядку

Переход к следующему слайду осуществляется:

нажатием ЛКМ;

на клавиатуре нажатием клавиши Enter или Пробел;

на клавиатуре нажатием клавиш управления курсором.

Прерывание просмотра осуществляется нажатием клавиши Esc.

Добавление управляющих кнопок

На вкладке Вставка в группе Иллюстрации щелкните стрелку на кнопке Фигуры, а затем нажмите кнопку Дополнительные параметры .

В группе Управляющие кнопки выберите кнопку, которую требуется добавить.

Щелкните место на слайде и перетащите туда фигуру для кнопки.

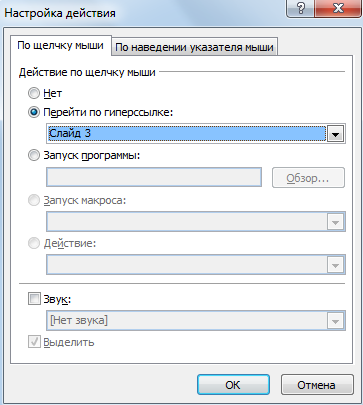

В диалоговом окне Настройка действия выполните одно из следующих действий.

Для выбора поведения управляющей кнопки при щелчке мыши перейдите на вкладку По щелчку мыши.

Для выбора поведения управляющей кнопки при наведении указателя мыши перейдите на вкладку По наведении указателя мыши.

Чтобы выбрать действие, выполняемое при щелчке мышью управляющей кнопки или при наведении указателя мыши на нее, выполните одно из следующих действий.

Если ничего не должно происходить, выберите команду Нет.

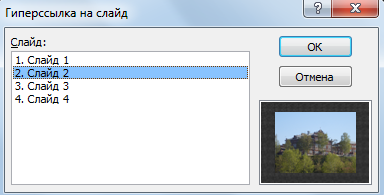

Чтобы создать гиперссылку, выберите команду Перейти по гиперссылке. Выберите опцию, например Слайд.

В окне Гиперссылка на слайд укажите номер слайда.

Чтобы запустить приложение, выберите команду Запуск приложения, нажмите кнопку Обзор и выберите приложение, которое требуется запустить.

Чтобы выполнить макрос (Макрос. Действие или набор действий, используемые для автоматизации выполнения задач. Макросы записываются на языке программирования Visual Basic для приложений (VBA).), выберите команду Запуск макроса и выберите макрос, который требуется выполнить.

Если требуется, чтобы фигура управляющей кнопки выполняла какое-либо действие, выберите команду Действие, а затем - требуемое действие.

Тест 10

Какая из прикладных программ является средством подготовки презентаций и слайд-фильмов:

MS Access;

MS Excel;

MS Power Point.

Последовательность слайдов, для которых определены порядок и способы их показа – это:

презентация;

графический объект;

шаблон.

Удаление слайда осуществляется командой:

вкладка Главная Удалить;

вкладка Вид группа Слайды Удалить слайд;

вкладка Главная группа Слайды Удалить.

Что делает презентацию привлекательной, интересной?

таблица;

графические объекты;

анимация.

Запуск показа слайдов осуществляется нажатием кнопки:

;

; ;

; .

.

Добавление слайдов осуществляется последовательностью команд:

вкладка Главная группа Слайды Создать слайд;

вкладка Вставка группа Слайды Создать слайд;

вкладка Вставка Создать слайд;

Добавление таблицы осуществляется последовательностью команд:

вкладка Главная группаВставка Таблицы;

вкладка Вставка группа Таблицы Таблица;

вкладка Дизайн группа Таблицы Таблица.

Настройка анимации осуществляется последовательностью команд:

вкладка Анимация группа Анимация Настройка анимации;

вкладка Вставка группа Анимация Настройка анимации;

вкладка Дизайн Настройка анимации.

Изменение режима просмотра презентации можно осуществить, выбрав вкладку:

Файл;

Правка;

Вид.

Добавление звука в презентацию осуществляется:

вкладка Главная группа Клипы мультимедиа Звук;

вкладка Вставка группа Клипы мультимедиа Звук;

вкладка Дизайн группа Клипы мультимедиа Звук.

Ключ к тесту 10:

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Информационные технологии в правоохранительной деятельности

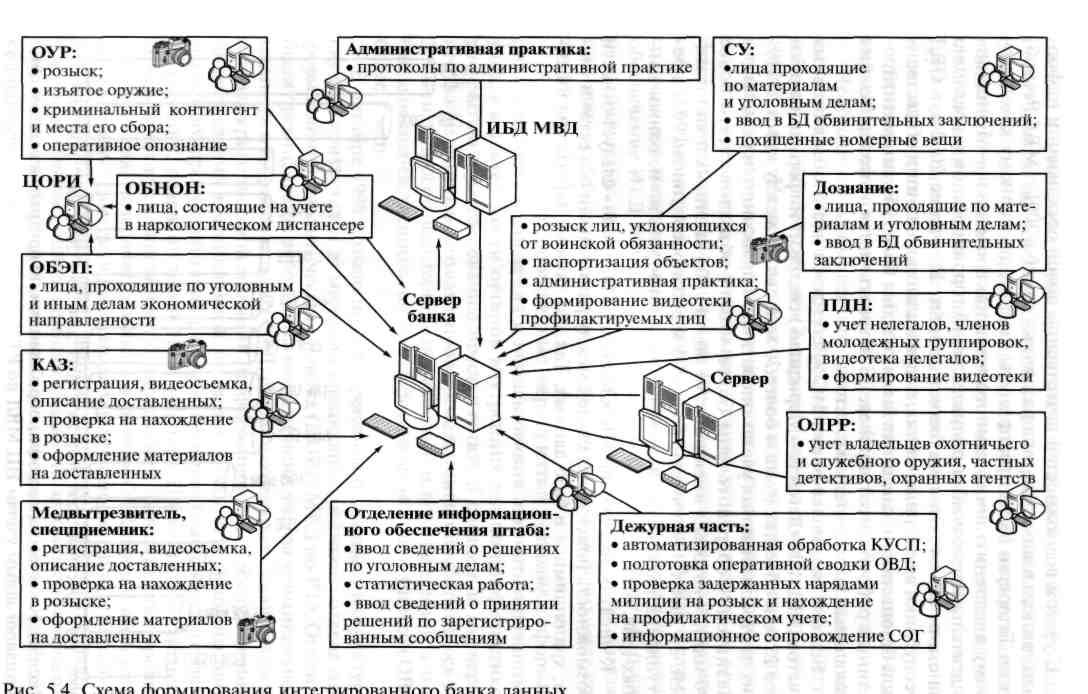

Оперативно-справочные, оперативно-розыскные и криминалистические учеты

Эффективность борьбы с преступностью определяется уровнем организации оперативной, следственной, профилактической работы, проводимой органами внутренних дел. В свою очередь, результаты этой работы зависят от качества информационной поддержки, поскольку основные усилия практических работников в раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений так или иначе связаны с получением необходимой информации. Именно эти функции и призвана обеспечить система информационного обеспечения органов внутренних дел.

Информация, используемая в органах внутренних дел, содержит сведения о состоянии преступности и общественного порядка на обслуживаемой территории, о самих органах и подразделениях, их силах и средствах. В дежурных частях, у оперработников, участковых инспекторов милиции, следователей, сотрудников экспертно-криминалистических подразделений, паспортно-визовых аппаратов, других подразделений на документах первичного учета, в учетных журналах и на других носителях накапливаются массивы данных оперативно-разыскного и оперативно-справочного назначения, в которых содержатся сведения:

о правонарушителях и преступниках;

владельцах автомототранспортных средств;

владельцах огнестрельного оружия;

событиях и фактах криминального характера, правонарушениях;

похищенных и изъятых вещах, предметах антиквариата;

другая подлежащая хранению информация.

Службы и подразделения органов внутренних дел характеризуются данными:

о силах и средствах, которыми располагает орган;

результатах их деятельности.

Перечисленные сведения используются при организации работы подразделений, принятии практических мер по борьбе с преступностью и правонарушениями. Кроме указанных сведений широко используется научная и техническая информация, необходимая для совершенствования деятельности органов внутренних дел.

В информационном обеспечении правоохранительных органов центральное место занимают учеты, которые используются для регистрации первичной информации о преступлениях и лицах, их совершивших. Учеты предназначены для оперативного информационного обеспечения деятельности правоохранительных органов.

Учет - это система регистрации и хранения информации о лицах, совершивших преступления, о самих преступлениях и связанных с ними фактах и предметах.

Целями учетов являются информационное обеспечение деятельности:

по предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений;

предупреждению и выявлению административных правонарушений;

подтверждению наличия (или отсутствия) сведений о привлечении лица к уголовной ответственности, судимости, реабилитации, времени и месте отбывания наказания, установлению места нахождения разыскиваемых лиц;

установлению личности человека по неопознанным трупам и лиц, скрывающих анкетные данные;

установлению личности граждан, не способных по состоянию здоровья или возраста сообщить данные о своей личности.

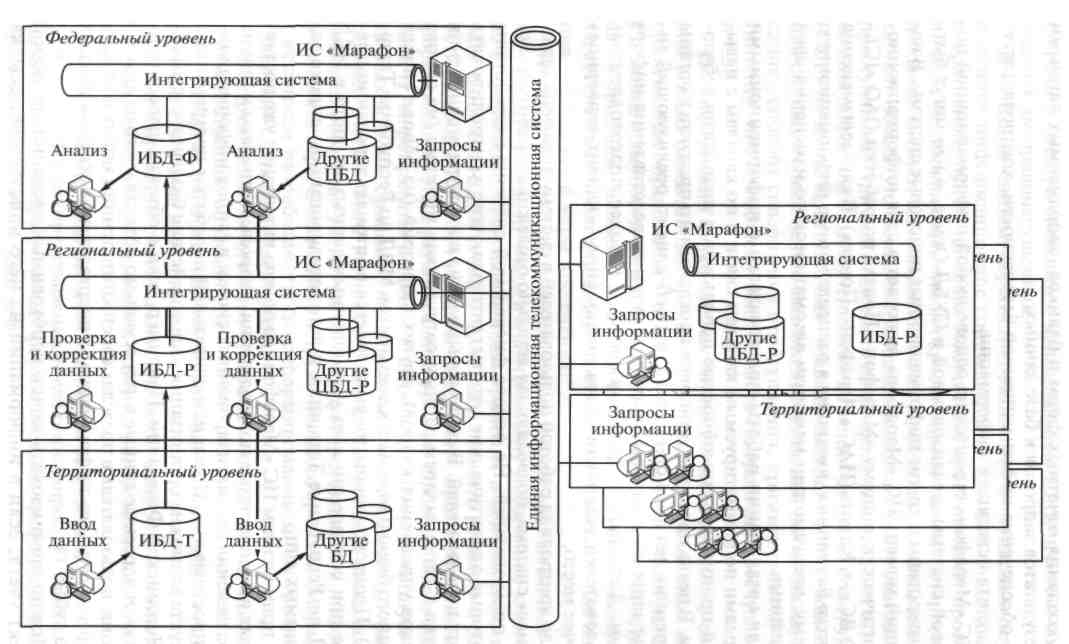

В настоящее время учеты ведутся на межгосударственном, федеральном, региональном, республиканском, краевом и областном уровнях. Также существуют локальные учеты, существующие в пределах определенного органа внутренних дел.

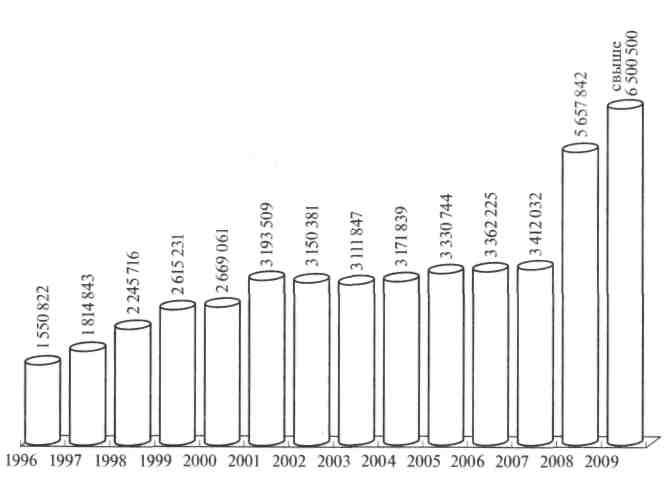

Учет подведомственных МВД преступлений охватывает 95% криминальных проявлений и дает достаточно полную картину оперативной обстановки в стране и ее регионах. В целом по России в последние годы с помощью информации, содержащейся в учетах, раскрываются от 19 до 23 % совершаемых преступлений, т.е. почти каждое четвертое от общего числа по линии уголовного розыска.

Первоначально учеты назывались уголовной регистрацией, что отражало суть деятельности по регистрации преступников. Информацию о лицах упорядочивали по определенным группам признаков, что способствовало своевременному поиску необходимых сведений. В последующем учитывать стали не только самих преступников, но и предметы, следы, имевшие отношение к совершенному преступлению.

История развития учетов. Впервые учеты были применены во Франции А. Бертильоном в начале XIX в. В предложенном им криминалистическом учете фотоснимки преступников группировались по определенным признакам. Впоследствии Р. А. Рейсом была разработана система ведения картотеки с антропологическим описанием личности, в которую заносились такие характеристики, как рост, цвет глаз, параметры головы, и др. Наиболее эффективной оказалась немецкая система учета, состоявшая из трех взаимосвязанных частей для регистрации признаков внешности преступников: альбома фотографий, картотеки особых примет и фототеки.

В СССР в 1961 г. была введена Инструкция по учетам в органах внутренних дел. Компьютеризация информационно-поисковых служб органов внутренних дел началась в 1968 г.: 29 марта 1968 г. в целях совершенствования информационного обеспечения центрального аппарата МВД СССР для решения задач по комплексной автоматизации учетно-вычислительных работ был создан информационно-вычислительный центр (ИВЦ).

9 ноября 1970 г. для улучшения системы сбора и обработки информации и использования ее в оперативно-служебной деятельности на базе ИВЦ, 1 СО, отдела статистики Оргинспекторского управления, Бюро учета лиц, занимающихся бродяжничеством организуется Главный информационный центр (ГИЦ) при МВД СССР на основании соответствующего приказа Министра внутренних дел СССР «Об организации Главного информационного центра при МВД СССР». В МВД, УВД были созданы информационные центры (ИЦ).

В мае 1971 г. приказом МВД СССР были объявлены типовая структура информационных центров при МВД-УВД и временные типовые штаты вычислительных подразделений ИЦ. Штат ГИЦ был установлен в 498 человек. Структуру ГИЦ составили следующие подразделения: вычислительный центр (ВЦ), оперативно-справочный отдел (ОСО), отдел статистики (ОС), организационно-методический отдел, историко-архивный отдел (ИАО), отдел научно-технической информации (ОНТИ), редакционно-издательский отдел (РИО).

Всю разработку автоматизированных систем и задач тогда планировалось проводить силами ВЦ и поэтому в его структуре предусматривались отделы, которые должны были заниматься исследовательской работой, проектированием и разработкой систем:

отдел автоматизированных систем;

отдел отраслевой автоматизированной системы управления;

отдел информационно-поисковых систем;

отдел алгоритмизации;

другие традиционные для вычислительных центров отделы.

В первый год по согласованию с оперативными службами были поставлены для решения с помощью ЭВМ такие задачи, как «Бродяги» и «Розыск». Через год после создания ГИЦ руководству министерства стало ясно, что улучшение функционирования системы информатизации в органах внутренних дел требует фундаментального научного подхода - иного, чем ранее, уровня организации разработок автоматизированных систем. Следствием этого явилось преобразование в ноябре 1971 г. ГИЦ в Главный научно-исследовательский центр управления и информации (ГНИЦУИ).

На ГНИЦУИ возлагались задачи по научной разработке проблем совершенствования систем управления и информации в органах внутренних дел, руководству учетно-регистрационной и информационной деятельностью; обеспечению аппарата МВД СССР, органов внутренних дел, других ведомств оперативно-справочной, статистической и научно-технической информацией. В течение года отраслевым службам министерства и органам внутренних дел были выданы около 200 отчетов по задачам «Розыск», «Профилактика», «Бродяги», «Умышленные убийства» и др. Широкое внедрение ЭВМ типа ЕС позволило информационным подразделениям использовать мощные операционные системы и системы управления базами данных, а появление магнитных дисков большой емкости - создавать базы данных большой емкости. Стала возможной реализация автоматизированной обработки таких проектов, как автоматизация оперативно-справочной картотеки.

В ГНИЦУИ и ИЦ начали успешно функционировать системы оперативно-розыскного назначения. В регионах были разработаны и вступили в эксплуатацию такие системы, как «Ермак», «Квадрат». Выросло число эффективно функционирующих автоматизированных информационно-справочных и информационно-поисковых систем, разработанных коллективами информационных подразделений МВД, УВД и ГНИЦУИ.

4 ноября 1985 г. ГНИЦУИ переименовывается в Главный информационный центр (ГИЦ) МВД СССР. Важным решением в этот период стало создание практически в каждом подразделении уровня горрайоргана специальных информационных подразделений, способствующих повышению уровня информационного взаимодействия подразделений ОВД в борьбе с преступностью.

В 1991 г. в связи с реорганизацией органов внутренних дел при МВД РСФСР было создано Республиканское информационное бюро (РИБ). Годом позже, в 1992 г., упраздняется МВД СССР, а ГИЦ МВД СССР и РИБ МВД РСФСР объединяются в ГИЦ МВД России. Утверждается новое Положение о Центре, в большей степени отвечающее решению как традиционных, так и новых задач, поставленных перед информационно-поисковой службой органов внутренних дел России. В то же время, было заключено Соглашение МВД государств - участников СНГ, в рамках которого Главный информационный центр МВД России формирует и ведет Межгосударственный информационный банк (МИБ), выдает в установленном порядке правоохранительным органам Российской Федерации и государств — участников СНГ, а также другим федеральным органам исполнительной власти запрашиваемую информацию.

В соответствии с новыми задачами ГИЦ МВД России в ноябре 2004 г. был объединен с Управлением оперативно-розыскной информации МВД России и преобразован в Главный информационно-аналитический центр (ГИАЦ) МВД России.

На современном этапе борьбы с преступностью крайне актуальным является тесное взаимодействие на международном уровне отечественных и зарубежных информационно-поисковых служб правоохранительных органов. В этой связи такая деятельность осуществляется в рамках Европейской полицейской организации - Европол и Международной организации уголовной полиции - Интерпол.

Европол - это правоохранительная организация, целью которой является повышение эффективности сотрудничества между компетентными органами стран Европейского Союза (ЕС) в борьбе с международной преступностью, в том числе и между соответствующими информационно-поисковыми службами этих органов.

Международная организация уголовной полиции - Интерпол, структура которой не мыслима без содержания в ней информационно-поисковой службы, была создана раньше Европола. В 1956 г. в Вене на юбилейной 25-й сессии Генеральной Ассамблеи МКУП был принят Устав организации, в котором в ст. 1 закреплено ее название - Международная организация уголовной полиции (МОУП) - Интерпол.

Организация насчитывает 186 стран-участниц, в каждой из которых существует орган, созданный для обеспечения сотрудничества, в том числе формирования соответствующих информационно-поисковых систем учетов криминалистической регистрации и плодотворного (эффективного) взаимообмена имеющимися в них сведениями, для борьбы с преступностью как у себя в стране, так и на международном уровне.

Классификация учетов. С помощью учетов получается информация, которая помогает в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений, розыске преступников, установлении личности неизвестных граждан и принадлежности изъятого имущества. Они формируются в горрайлинорганах, ИЦ МВД, ГУВД, УВД по территориальному (региональному) принципу и образуют федеральные учеты МВД России. Кроме того, учеты имеются в паспортных аппаратах. Основная оперативно-справочная и розыскная информация формируется в горрайлинорганах. Часть ее оседает на месте, а другая направляется в ИЦ и ГИАЦ для формирования единого банка данных.

В настоящее время ведение (сбор, обработка, хранение) учетов осуществляется в информационных подразделениях ОВД с помощью автоматизированных банков данных (АБД) и специализированных автоматизированных систем.

Наряду с учетами в органах внутренних дел ведутся экспертно-криминалистические централизованные коллекции и картотеки, которые создаются и хранятся в ЭКЦ МВД России (федеральные) и ЭКУ МВД, ГУВД, УВД (региональные). Коллекции и картотеки ЭКУ и ЭКЦ ориентированы прежде всего на обеспечение раскрытия и расследования преступлений.

Накапливаемая в учетах, коллекциях и картотеках оперативно-справочная, разыскная и криминалистическая информация именуется криминальной.

Учеты классифицируются по функциональному и объектовому признакам.

По функциональному признаку учеты подразделяются на три группы:

розыскные;

оперативно-справочные;

криминалистические.

Розыскные учеты призваны давать неизвестные инициаторам запроса сведения об объектах учета. Очевидно, что при организации розыскных учетов в описание отдельных объектов учета должны быть включены те показатели, которые обычно известны на стадии возбуждения уголовного дела (способ действий, место действия, приметы лица, предметы посягательства и т.п.), а также обычно принятые в обществе идентификационные признаки личности: фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства, работы.

Таким образом, розыскные учеты предназначены для оперативного информационного обслуживания раскрытия и расследования, а так же предупреждения особо опасных, в том числе серийных межрегиональных и региональных преступлений

Справочные учеты имеют много общего с розыскными учетами, основное их отличие заключается в форме запросов. В справочные учеты поступают запросы, особенно в случае ручных картотек, установленного образца, а в розыскные - произвольного вида.

Криминалистические учеты описывают, как правило, материальные следы преступления. В отличие от оперативных учетов обязательным условием обращения к криминалистическим учетам является криминалистическая экспертиза.

По объектовому признаку учеты подразделяются также на три группы:

учеты лиц;

учеты преступлений (правонарушений);

учеты предметов.

Информационная база системы МВД построена на принципе централизации учетов. Ее составляют оперативно-справочные, розыскные и криминалистические учеты и картотеки, сосредоточенные в ГИЦ МВД России и ИЦ МВД, УВД, УВДТ, и локальные учеты горрайлинорганов. В целом их массивы оцениваются примерно в 250...300 млн учетных документов.

Централизованные оперативно-справочные, криминалистические и розыскные учеты располагают следующими сведениями о гражданах России, иностранцах и лицах без гражданства:

судимость, место и время отбывания наказания, дата и основание освобождения;

перемещение осужденных;

смерть в местах лишения свободы, изменение приговора, амнистия, номер уголовного дела;

место жительства и работы до осуждения;

задержание за бродяжничество;

группа крови и дактилоформула осужденных.

Порядок формирования и ведения централизованных оперативно-справочных, розыскных, криминалистических учетов, экспертно-криминалистических коллекций и картотек органов внутренних дел Российской Федерации регламентируется приказами МВД России.

Учеты органов внутренних дел в зависимости от способа обработки информации подразделяются на три вида: ручные, механизированные, автоматизированные. Автоматизированные учеты состоят из ряда автоматизированных информационно-поисковых систем (АИПС). Накопление и обработка криминальной информации с помощью АИПС осуществляется в региональных банках криминальной информации (РБКИ).

Одним из основных компонентов информационно-вычислительной системы общего пользования органов внутренних дел (ИВС ОВД) является Федеральный банк криминальной информации (ФБКИ), вместе с РБКИ он составляет единую информационную структуру ОВД.

Автоматизированные информационно-поисковые системы. АИПС используются для выполнения основных функций органов внутренних дел. Их особенность заключается в накоплении и постоянном корректировании больших массивов информации о лицах, фактах и предметах, представляющих оперативный интерес.

АИПС работают преимущественно по принципу «запрос-ответ», поэтому обработка информации в них связана в основном не с преобразованием первичных данных, а с их поиском.

Принципиальную особенность АИПС составляет понятие «информационный поиск». Информационный поиск - это процесс отыскания в каком-то множестве документов тех, которые посвящены указанной в информационном запросе теме (предмету) или содержат необходимые потребителю факты, сведения.

Автоматизированные информационно-поисковые системы принято подразделять на документальные и фактографические. Такое деление основано на различии объектов поиска. В документальных объектами поиска являются документы, их копии или библиографическое описание. В фактографических искомыми объектами могут быть записи, характеризующие конкретные факты или явления.

В системе органов внутренних дел АИПС решают задачи сбора, хранения, поиска и выдачи оперативно-розыскной и справочной информации.

Приведем основные АИПС и кратко охарактеризуем их назначение и возможности.

АИПС «АБД - Республика, область», «АБД - центр». С ее помощью в ИЦ и ГИАЦ формируется централизованный криминалистический учет подозреваемых, обвиняемых и осужденных лиц и преступлений, который предназначен для информационного обеспечения оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) и следственных действий, проводимых подразделениями ОВД и других правоохранительных органов.

Объектами учета ГИАЦ являются тяжкие и особо тяжкие преступления, а также лица, подозреваемые в совершении преступлений, обвиняемые в совершении преступлений и осужденные за совершение преступлений.

АИПС «Сейф». С ее помощью реализуется централизованный криминалистический учет хищений ценностей из металлических хранилищ.

Основным ее назначением является централизованное информационное обеспечение раскрытия серийных хищений любых ценностей из металлических хранилищ (сейфов, шкафов, ящиков), совершаемых преступниками, в первую очередь в случае рецидива преступлений и межрегионального характера.

Учет формируется из информационных карт на преступление ИК-1, на лицо ИК-2. На учет «Сейф» берутся хищения из металлических хранилищ, зарегистрированных по линии уголовного розыска в период с 1 января 1990 г.

При использовании АИС «Сейф» составляется описание способа взлома в ИК-1 с прилагаемыми к картам фототаблицами. При наличии данных о выявлении совпадения способа совершения разных преступлений и лиц, их совершивших, информация об этом передается правоохранительные органы, из которых поступили ИК-1, ИК-2.

АИПС «Опознание». В ИЦ и ГИАЦ производится учет без вести пропавших, неопознанных трупов, больных и детей, личность которых не установлена.

Объектами учета являются граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане и лица без гражданства (ЛБГ), находящиеся на территории Российской Федерации, лица, пропавшие без вести, местонахождение которых и судьба остается неизвестной, а также неопознанные трупы.

АИПС «ФР - оповещение». База данных данной системы содержит централизованный учет лиц, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск, и ведется в ГИАЦ.

Данный учет предназначен для обеспечения мероприятий федерального розыска лиц, пропавших без вести и скрывающихся от правоохранительных органов Российской Федерации и зарубежных государств.

АИС «ФР - оповещение» осуществляет автоматизированную подготовку розыскных циркуляров для передачи их по каналам связи.

Циркуляры в виде файлов в централизованном порядке из ГИАЦ рассылаются в ИЦ по сети передачи данных «ТВ - информ МВД РФ» и МСПД МВД России.

Сведения о лицах, объявленных в федеральный розыск правоохранительными органами России, по аналогичной технологии передаются в информационные подразделения правоохранительных органов государств - участников СНГ для осуществления межгосударственного розыска.

АИПС «Оружие». Путем формирования и ведения данной базы данных в ИЦ и ГИАЦ осуществляется централизованный учет утраченного и выявленного огнестрельного оружия и другого вооружения.

Данный учет осуществляется в целях обеспечения розыска утраченного оружия, установления принадлежности выявленного вооружения и содействия в раскрытии преступлений, совершенных с его применением.

Учету подлежит оружие, имеющее индивидуальный номер, присвоенный организацией-изготовителем или при регистрации его в подразделениях разрешительной системы, утраченное (похищенное, утерянное) и выявленное (изъятое, найденное, добровольно сданное) вооружение.

АИПС «Автопоиск». С использованием данной системы осуществляется централизованный учет разыскиваемых автотранспортных средств.

Настоящий централизованный учет предназначен для сбора, систематизации, хранения, обработки и выдачи в установленном порядке информации (оперативных и основных сведений) о разыскиваемых транспортных средствах и транспортных средствах, принадлежность которых не установлена, имеющих номерную маркировку предприятий изготовителей.

АИПС «Автопоиск» используется на федеральном уровне (ГИАЦ) и на местном уровне (ИЦ).

АИПС «Розыск». Данный Оперативный учет был создан в интересах подразделений ГИББД.

В базе данных АИПС «Розыск» содержатся все сведения о разыскиваемых транспортных средствах базы данных АИПС «Автопоиск», а так же информация, поставленная на оперативный учет подразделениями МВД.

В ГИАЦ федеральному учету подлежат разыскиваемые легковые и грузовые автомобили, автобусы, прицепы к грузовым автомобилям, тракторы и самоходные машины для дорожных, строительных робот отечественного и иностранного производства. В ИЦ местному учету подлежат те же транспортные средства, что и в ГИАЦ, а так же прицепы к легковым автомобилям и тракторам, мотоциклы, мотороллеры и мотоколяски.

АИПС «Антиквариат». В целях обеспечения розыска похищенных предметов, имеющих особою историческую, научную, художественную или культурную ценность, и содействия в раскрытии преступлений, связанных с их хищениями, организован централизованный учет указанных предметов.

В ИЦ и ГИАЦ учет осуществляется путем формирования и ведения базы данных АИПС «Антиквариат».

Учету подлежат похищенные предметы, имеющие особую историческую, художественную, культурную ценность. К ним относят археологические находки, предметы древности, антропологические и этнографические предметы, исторические реликвии, художественные произведения и предметы искусства.

АИПС «Криминал - И». Данная система создана в целях обеспечения правоохранительных органов информацией о правонарушения и преступлениях со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства или совершенных в отношении их.

В ИЦ и ГИАЦ данный учет осуществляется путем формирования и ведения базы данных АИС «Криминал - И».

В составе АИС «Криминал - И» функционируют следующие подсистемы:

«административная практика» - информация о фактах административных правонарушений, допущенных иностранными гражданами и ЛБГ всех категорий, пребывающих на территории Российской Федерации;

«преступление» - информация о преступлениях, совершенных иностранными гражданами и ЛБГ, а так же в отношении которых совершены преступления на территории Российской Федерации;

«дорожно-транспортное происшествие» («ДТП - И») - оперативно-справочная и аналитическая информация об иностранных

гражданах и ЛБГ - участниках ДТП на территории Российской Федерации;

«розыск» - информация об иностранных гражданах и ЛБГ, находящихся в розыске и разысканных;

«наказание» - информации об иностранных гражданах и гражданах Российской Федерации, постоянно проживающих за границей, находящихся под следствием, арестованных или отбывающих наказание на территории Российской Федерации;

С помощью АИС «Криминал - И» при задержании иностранного гражданина или ЛБГ сведения о нем проверяются по централизованным учетам. Также системой предусмотрена возможность выдачи информации статистического и аналитического характера.

АИПС «Номерные вещи». Автоматизированная информационно-поисковая система «Номерные вещи» на базе ИЦ и ГИАЦ осуществляет централизованный автоматизированный учет похищенных, утраченных и изъятых документов общегосударственного обращения и номерных вещей.

Используя данный централизованный учет, в ГИАЦ можно получить сведения об изъятых похищенных номерных вещах, в частности о холодном оружии (в том числе метательном и пневматическом), номерных документах (в том числе паспортах граждан Российской Федерации и бланках паспортно-визовых документов строгой отчетности), номерных знаках и ценных бумагах, связанных с совершенными преступлениями.

АИПС «Иностранец». Автоматизированная информационно-поисковая система «Иностранец» на базе ИЦ содержит сведения о лицах дальнего и ближнего зарубежья, а так же о лицах без гражданства, зарегистрированных на территории той или иной области республики. Запрос можно осуществлять по следующим реквизитам:

установочные данные на лицо;

цель приезда;

дата въезда;

место регистрации;

дата окончания регистрации.

АИПС «Досье - Мошенник». Автоматизированная информационно-поисковая система «Досье - Мошенник» на базе ИЦ содержит сведения о лицах, совершивших хищение денежных средств и товарно-материальных ценностей путем мошенничества, а так же организациях и предприятиях, включивших заведомо невыполнимые договоры на поставку товаров народного потребления.

АБД «Наемники». Автоматизированный банк оперативной информации о лицах, подозреваемых в совершении убийств по найму (приметы, клички, оружие, адреса, свидетели и т.д.) и заказчиках этих убийств.

«АБД - АП». Единый автоматизированный банк данных оперативной информации о лицах, осуществляющих нелегальное произ- водство и оптовые поставки этилового спирта и алкогольной продукции, предприятиях и организациях, вовлеченных в незаконный оборот указанной продукции.

В настоящее время внедряются автоматизированные информационно-поисковые системы «ДОСЬЕ» и «НАСИЛИЕ».

АИПС «ДОСЬЕ». Данная система позволяет получить сведения об особо опасных рецидивистах, «ворах в законе», «авторитетах» преступного мира и др. (установочные данные, приметы, место работы, жительства, связи, привычки и т.д.).

АИПС «НАСИЛИЕ». Данная система обеспечивает такими сведениями о тяжких нераскрытых и раскрытых преступлениях, связанных с насилием против личности, как предмет посягательства, место, время и способ совершения, описание изъятых следов и др.

Автоматизированные информационные дактилоскопические системы. С конца 1980-х годов начались активные попытки внедрения в деятельность ОВД автоматизированных информационных дактилоскопических систем (АДИС) на основе персональных компьютеров, с помощью которых можно автоматически кодировать отпечатки и следы пальцев рук, сохранять их изображение в памяти и производить качественный сравнительный анализ. С начала 1990-х годов процесс начал приобретать первые признаки организованности: в 1992-1993 гг. по инициативе ЭКЦ МВД России было впервые проведено конкурсное тестирование более десяти АДИС. Тестирование в полном объеме прошли лишь четыре отечественные системы, которые приказом МВД России от 03.08.1993 № 365 были представлены к проведению опытных испытаний в ряде УВД. В мае 1994 г. на научно-методическом совете в ЭКЦ МВД России были выделены особо две из этих четырех систем:

«Папилон», разработчик - ТОО «Системы Папилон» (г. Миасс Челябинской области);

«Сонда-Фрес», разработчик - СП «Совиндейта» (г. Миасс Челябинской области).

В настоящее время в различных регионах Российской Федерации эксплуатируются около 500 программно-технических комплексов АДИС различного уровня и назначения. Суммарно в этих системах автоматизированы около 10 млн дактилокарт и 2 млн следов с мест нераскрытых преступлений.

Организация работы с АДИС выглядит следующим образом. Структура единой областной дактилоскопической системы состоит из центральной станции и связанных с ней пользовательских станций, установленных в ГОРОВД. Обе базы данных (БД дактилокарт и БД следов с мест преступлений) хранятся и обрабатываются на центральной станции, программно-технические возможности которой позволяют работать с большими объемами информации. Пополнение баз данных и запросы на проведение поисков по всей региональной БД или по какой-либо ее части производятся непосредственно из ГОРОВД.

В связи с большим объемом графической информации с изображениями отпечатков пальцев рук подучетных лиц, что затрудняет их передачу по модемным линиям связи, эту информацию можно передавать на центральную станцию записанной на лазерные диски. Рекомендательные списки, полученные после поиска, передаются в ГОРОВД по модемной связи для окончательного этапа сравнивания.

Двухуровневая организация автоматизированной дактилоскопической системы с единой общекраевой (общеобластной) базой данных позволяет получить преимущества перед разрозненно, автономно действующими дактилоскопическими системами в ГОРОВД области. При такой организации работы центральная станция может работать в дежурном режиме, что позволяет оперативно отрабатывать любые срочные запросы по всей областной базе данных. Проверка по централизованной дактилокартотеке, как правило, должна производиться лишь после обращения к местным учетам.

Дактилоскопические карточки оперативно-справочных учетов строятся по десятипальцевой (декадактилоскопической) системе. Раскладка дактилокарт производится по дактилоскопическим формулам. Для проверки по дактилоскопическим учетам заполняются дактилокарта и требование (запрос). Оттиски пальцевых узоров должны быть четкими. При установлении личности убитых, погибших или умерших неизвестных граждан в дактилокарте указываются пол, примерный возраст, особые приметы и дата обнаружения трупа.

В АИПС вся поступающая информация учитывается и систематизируется таким образом, что позволяет, во-первых, организовать неоднократное обращение к ней различных аппаратов и служб органов внутренних дел и, во-вторых, постоянно пополнять ее новой и удалять устаревшую информацию. При этом необходимо подчеркнуть важнейшую характеристику автоматизированных учетов: однократный ввод информации и последующее многократное ее использование. Информация концентрируется, обрабатывается, хранится и выдается пользователям в строгом соответствии с нормативными актами, регламентирующими ведение оперативно-разыскных и профилактических учетов органов внутренних дел.

За рубежом первые автоматизированные информационные поисковые системы появились в полиции США в начале 1950-х годов и предназначались для обеспечения розыска угнанных автомашин. В Европе АИПС стали эксплуатироваться с середины 1950-х годов в полиции ФРГ. В настоящее время во всех развитых странах компьютерные системы применяются для решения широкого круга полицейских задач.

Автоматизированные информационные системы правоохранительных органов

Информационная технология тесно связана с информационными системами, которые являются для нее основной средой функционирования.

Информационная технология является процессом, состоящим из четко регламентированных правил, действий, этапов обработки данных. Основная цель ИТ - в результате переработки первичной информации получить необходимую для пользователя информацию.

Информационная система является средой, составляющими элементами которой являются компьютеры, компьютерные сети, программные продукты, базы данных, люди и т. д. Основное назначение ИС - организация хранения и передачи информации.

Информационная система - человекокомпьютерная система для организации хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной цели, использующая компьютерную информационную технологию.

Обычно в термин «информационная система» обязательно вкладывается понятие автоматизируемой системы, при этом предполагается, что в процессе обработки информации главная роль отводится компьютеру. Можно дать более или менее строгое определение автоматизированной информационной системы (АИС).

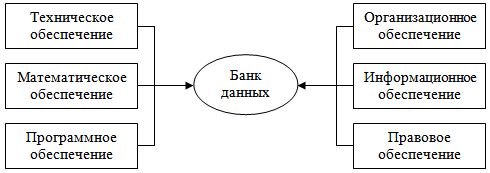

АИС (банк данных) - это совокупность тем или иным образом структурированных данных (базы данных) и комплекса аппаратно-программных средств для хранения данных и манипулирования ими.

Под структурированием понимают процесс приспособления данных к нуждам автомата, например ограничение длины и значений данных, т. е. введение соглашений о способах представления данных.

Базой данных в строгом смысле слова называется файл взаимосвязанных структурированных данных, определенных посредством схемы, не зависящей от программ и расположенных на запоминающих устройствах с прямым доступом. В качестве последних чаще всего выступают магнитные диски.

В последнее время наибольшее распространение получили реляционные БД (РБД). В них информация хранится в одной или нескольких таблицах. Связь между таблицами осуществляется посредством значений одного или нескольких совпадающих полей. Каждая строка таблицы в РБД уникальна. Для обеспечения уникальности строк используются ключи, которые включают в себя одно или несколько полей. Ключи хранятся в упорядоченном виде, что обеспечивает прямой доступ к записям таблицы во время поиска.

Для взаимодействия пользователя с БД используются системы управления БД (СУБД). СУБД - это комплекс программ и языковых средств, предназначенных для создания, ведения и использования баз данных.

Современные СУБД обеспечивают:

набор средств для поддержки таблиц и соотношений между связанными таблицами;

развитый пользовательский интерфейс, который позволяет вводить и модифицировать информацию, выполнять поиск и представлять информацию в текстовом или графическом виде;

средства программирования высокого уровня, с помощью которых можно создавать собственные приложения.

Подходить к рассмотрению многообразия АИС можно по-разному.

Можно классифицировать АИС по их назначению:

АИС для сбора и обработки учетно-регистрационной и статистической информации;

АИС оперативного назначения;

АИС для использования в следственной практике;

АИС криминалистического назначения;

АИС для использования в экспертной практике;

АИС управленческого назначения и т.д. Использование АИС в следственной, оперативно-розыскной и экспертной деятельности будет рассматриваться далее отдельно. Вместе с тем, при описываемой классификации не учитываются многие важнейшие характеристики АИС, такие как характер выдаваемой информации, способ организации поискового массива, тип критерия смыслового соответствия и др.

Можно исходить из функционального назначения АИС:

управленческие системы - контроль за деятельностью организации, анализ стратегических и тактических ситуаций, выявление тактических проблем, обеспечение выработки решений;

финансовые системы - бухгалтерский учет и расчет зарплаты, финансовый прогноз и анализ, составление финансового плана, контроль расходов и доходов, корректировка бюджета;

кадровые системы - учет персонала организации, контроль сроков, поощрений, взысканий, выслуги; планирование отпусков; анализ и планирование переподготовки; анализ и прогноз потребности в трудовых ресурсах;

производственные системы - исследование спроса и прогноз продаж, анализ и прогноз производственных затрат, рекомендации по снижению себестоимости, учет заказов.

Опыт практического применения АИС показал, что наиболее точной, соответствующей самому назначению АИС следует считать классификацию по степени сложности технической, вычислительной, аналитической и логической обработки используемой информации.

При таком подходе к классификации можно наиболее тесно связать АИС и соответствующие информационные технологии.

Соответственно, на наш взгляд, можно выделить следующие виды АИС, используемые в деятельности правоохранительных органов:

автоматизированные системы обработки данных (АСОД);

автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС);

автоматизированные информационно-справочные системы (АИСС);

автоматизированные рабочие места (АРМ);

автоматизированные системы управления (АСУ);

экспертные системы (ЭС) и системы поддержки принятия решений.

Классификация АИС определяет место каждой системы, ее связь с другими системами и пути возможного построения новых информационных систем. Так, например, сочетание АИСС и АСОД получило название автоматизированной информационно-расчетной системы, а в состав АСУ могут входить одновременно несколько АРМ и ЭС.

Рассмотрим каждый из перечисленных в классификации типов АИС подробнее и приведем конкретные примеры использования соответствующих систем.

Автоматизированные системы обработки данных (АСОД) предназначены для решения хорошо структурированных задач, по которым имеются входные данные, известны алгоритмы и стандартные процедуры обработки. АСОД применяются в целях автоматизации повторяющихся рутинных операций управленческого труда персонала невысокой квалификации. Как самостоятельные ИС АСОД в настоящее время практически не используются, но вместе с тем они являются обязательными элементами большинства сложных ИС, таких как АИСС, АРМ, АСУ. В ОВД АСОД используются, в частности, для статистической обработки информации по заданным формам отчетности.

Автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС) - системы, обеспечивающие отбор и вывод информации по заданному в запросе условию. АИПС и рассматриваемые далее АИСС являются основными составляющими элементами информационной технологии управления. Важность АИПС в управлении состоит в том, что необходимость работы с ними и соответственно результаты используются на всех уровнях управления: начиная от операционного и заканчивая стратегическим. Примеры АИПС, которые в практической работе правоохранительных органов реализованы как автоматизированные учеты, были рассмотрены ранее.

Автоматизированные информационно-справочные системы (АИСС) - системы, работающие в интерактивном режиме и обеспечивающие пользователей сведениями справочного характера. Они производят ввод, систематизацию, хранение, выдачу информации по запросу пользователя без сложных преобразований данных.

Так, например, АИСС «СВОДКА» позволяет работать с базой данных, создаваемой по поступающей в органы внутренних дел оперативной информации о происшествиях и преступлениях, осуществлять поиск в БД по реквизитам, а также вести статистическую обработку данных, составлять отчеты при поступлении запросов и после исполнения документов.

АИСС «ГАСТРОЛЕРЫ» предназначена для автоматизированной обработки оперативными подразделениями УВДТ и ОВДТ информации о лицах, представляющих оперативный интерес для органов внутренних дел на транспорте и их связях; похищенных на транспорте, нерозысканных или добровольно сданных вещах, имеющих индивидуальные номера или характерные особенности. Система позволяет решить три основных задачи: «ЛИЦО», «НЕРАСКРЫТЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ», «ВЕЩИ».

АИСС «Грузы-ЖД» разработана для автоматизированного сбора, хранения и выдачи информации о фактах хищения груза и багажа на железнодорожном транспорте, по которым возбуждены уголовные дела, а также о раскрытых хищениях грузов. Система может работать в составе автоматизированного рабочего места и в локальной вычислительной сети.

АИСС «НАРКОБИЗНЕС» предназначена для сотрудников отдела по незаконному обороту наркотиков. Использование системы межзадачных связей позволяет выявлять лица, их связи с событиями, друг с другом, оружием и адресами, проходящими по разным видам учетов. АИСС применяется для проведения оперативной и учетно-аналитической работы в горрайорганах и МВД республик.

АИСС «Картотека-Регион» предназначена для работы с пофамильными учетами осужденных, разыскиваемых и задержанных за бродяжничество лиц. Использование АИСС для получения справочной информации из оперативно-справочных картотек позволяет не только снизить затраты ручного труда на 40 % и повысить эффективность решения оперативно-служебных задач, но и получать необходимые аналитико-статистические данные и решать производственно-хозяйственные задачи, в частности по распределению осужденных лиц в соответствии с профессиональными навыками, мерой наказания, режимом содержания и потребностью производства. Входящий в состав АИСС программно-технический комплекс обеспечивает постановку на автоматизированный учет немашинно-ориентированных документов анкетного типа.

АИСС «СПЕЦАППАРАТ» разработана для работы со спецаппаратом и позволяет планировать оперативно-розыскные мероприятия на основе быстрого и качественного обеспечения их необходимой информацией. Можно, например, быстро найти круг лиц, проходящих по однотипным фактам из массива спецсообщений, способам совершения преступлений, адресам и т.п.

Автоматизированным рабочим местом называется индивидуальный комплекс технических и программных средств, предназначенный для автоматизации профессионального труда специалиста. В состав АРМ входят, как правило, ПК, принтер, графопостроитель, сканер и другие устройства, а также такие прикладные программы, как текстовые редакторы, электронные таблицы, средства деловой графики, т.е. офисные приложения. АРМ являются основной средой ИТ автоматизации профессиональной деятельности.

Понятие АРМ не является до конца устоявшимся. Так, иногда под АРМ понимается рабочее место, оборудованное всеми аппаратными средствами, необходимыми для выполнения определенных функций. Также можно встретить понятие АРМ как условного названия программного пакета, предназначенного для автоматизации рабочего процесса. По-видимому, АРМ следует рассматривать как системы, структура которых, т.е. совокупность всех подсистем и элементов, определяется функциональным назначением. Поскольку АРМ отличаются от АСОД, АИСС и АИПС развитыми функциональными возможностями, последние могут входить в состав АРМ в качестве подсистем.

Обычно различают три способа построения АРМ в зависимости от структуры исполнения: индивидуального пользования, группового пользования и сетевой. Преимущества и недостатки каждого способа очевидны; следует лишь заметить, что сетевой способ построения кажется наиболее перспективным, поскольку позволяет получать информацию из удаленных банков данных, вплоть до федерального и международного уровня, а также обмениваться интересующей информацией между структурными подразделениями, не прибегая к другим средствам связи.

При работе с АРМ от специалиста не требуется детального знания системного и прикладного программного обеспечения. Гораздо важнее, чтобы он умел ориентироваться в предметной области изучаемого явления.

Примером АРМ оперативного назначения может служить АРМ «ГРОВД», которое создано в целях совершенствования информационного обеспечения оперативно-разыскной и управленческой деятельности городских и районных органов внутренних дел. АРМ спроектировано как совокупность взаимосвязанных подсистем, каждая из которых может функционировать автономно. Система позволяет выполнять статистическую обработку информации.

АСУ представляют собой комплекс программных и технических средств, предназначенных для автоматизации управления различными объектами. Основная функция АСУ - обеспечение руководства информацией. На практике АСУ реализуются в виде совокупности связанных между собой АРМ.

Примером современной АСУ ОВД является АСУ «Дежурная часть» (АСУ ДЧ), которая предназначена для автоматизации управления силами и средствами подразделений и служб ОВД в процессе оперативного реагирования на преступления и правонарушения. АСУ выполняет следующие основные функции:

автоматизированный сбор и анализ информации об оперативной обстановке в городе, выдача решений и целеуказаний подразделениям ОВД, экипажам патрульных автомобилей, контроль за их исполнением в реальном масштабе времени;

автоматизированный сбор, обработка, хранение, документирование и отображение на средствах индивидуального и коллективного пользования в дежурных частях (ДЧ) и подразделениях ОВД информации о расстановке сил и средств, положении и числе патрульных автомобилей, фактах преступлений и правонарушений на фоне электронных карт;

автоматизированный сбор по каналам связи из подразделений и служб ОВД информации о лицах, совершивших правонарушения, похищенных вещах, угнанных транспортных средствах, другой оперативно-розыскной и справочной информации, а также выдача информации по запросам подразделений ОВД из региональных и общегородских банков данных;

автоматическая регистрация деятельности подразделений ОВД, подготовка аналитических и статистических отчетов, ретроспективный анализ процессов и событий.

Сравнительно новым и перспективным направлением использования компьютерных технологий в органах внутренних дел являются экспертные системы.

Экспертная система (ЭС) - это система искусственного интеллекта, включающая в себя базу знаний с набором правил и механизм вывода, позволяющая на основании правил и предоставляемых пользователем фактов распознать ситуацию, поставить диагноз, сформулировать решение или дать рекомендацию для выбора действия.

Автоматизированные экспертные системы представляют собой комплексы программного обеспечения ЭВМ, основанные на алгоритмах искусственного интеллекта, в особенности на методах решения проблем, и предполагающие использование информации, полученной от специалистов.

Экспертная система основана на знаниях. Знания возникают как результат переработки информации, накопленной в определенной предметной области. Образно говоря,

Знания = Факты + Убеждения + Правила.

Следует различать знания и данные. Основное свойство знаний - их активность, первичность по отношению к процедурам, в отличие от данных, играющих по отношению к процедурам пассивную роль.

На практике экспертные системы обычно представляют собой программы для ЭВМ, моделирующие действия эксперта-человека при решении задач в узкой предметной области на основе накопленных знаний, составляющих базу знаний. Они предназначены для решения строго очерченного класса профессиональных задач, входящих в компетенцию данного эксперта.

Экспертные системы включают в себя три основных элемента:

базу знаний;

машину вывода;

интерфейс пользователя.

База знаний содержит информацию о том, что известно об исследуемом предмете в настоящий момент. Она создается на основе исследований в данной области и опыта практических работников. На практике база знаний представляет из себя набор правил, относящихся к конкретной предметной области.

База знаний содержит известные факты, выраженные в виде объектов, атрибутов и условий. Помимо описательных представлений она включает в себя выражения неопределенности, т.е. ограничения на достоверность факта. База знаний отличается от базы данных вследствие своего символьного, а не числового или буквенного содержания. Она представляет более высокий уровень абстракции и имеет дело с классами объектов, а не с самими объектами. Сбором знаний и формированием баз знаний занимается специалист, так называемый инженер-когнитолог.

Машина вывода предназначена для построения заключений. Ее действия аналогичны рассуждением эксперта, который оценивает проблему и предлагает решения. В поиске решения на основе известных правил машина вывода обращается к базе знаний, пока не найдет вероятный путь к получению приемлемого результата.

Интерфейс пользователя способствует взаимодействию между системой и пользователем и диалогу между ними. С использованием естественного языка он создает видимость произвольной беседы, применяя повседневные выражения в правильно построенных предложениях.

Когда началась массовая разработка экспертных систем, естественно, возникла идея пустых экспертных систем, в которых зафиксированы средства представления знаний и способ работы решателя, а база знаний пуста. При переходе к конкретной проблемной области база заполняется инженером-когнитологом в процессе работы с экспертом.

Для облегчения процесса создания подобных систем были разработаны так называемые экспертные оболочки: Интерэксперт, Insiqht GURU. Закладывая имеющиеся данные в пустую оболочку экспертной системы, можно создать экспертные системы по различным направлениям деятельности. Основное применение в правоохранительной деятельности ЭС находят в настоящее время в следственной практике.

Экспертные системы используются и в других видах деятельности. ЭС «БЛОК» предназначена для сотрудников подразделений по борьбе с экономической преступностью, она помогает установить возможные способы совершения краж при проведении строительных работ.

Система позволяет:

на этапе ввода исходных данных сформулировать проблему;

определить возможные способы совершения краж;

составить список признаков, соответствующих тому или иному способу совершения кражи, который используется для планирования мероприятий по раскрытию преступления.

Для выработки решения о способе совершения преступлений используется следующие группы признаков: экономические, технологические, товароведческие, бухгалтерские, оперативные, а также причастные лица и документы - носители информации.

Система отличается простотой ввода новых данных, что дает возможность быстро адаптировать ее в процессе эксплуатации. В ЭС имеются подсистема помощи и подсистема обучения пользователя.

ЭС «БЛОК» реализована на базе естественной - языковой оболочки ДИЕС для экспертных и информационных систем. Для разработки системы привлекались наиболее опытные сотрудники подразделений по борьбе с экономической преступностью. В развитие ЭС «БЛОК» предусматривается возможность обращения к автоматизированным учетам органов внутренних дел.

С 1964 г. в ВНИИСЭ успешно действует ЭС «АВТОЭКС» (последний вариант 1988 г. «Мод-ЭксАРМ»). Система в режиме диалога решает восемь вопросов, связанных с наездом на пешехода. ЭС обеспечивает высокий уровень автоматизации экспертного исследования. В ней автоматизировано большинство операций: экспертный анализ исходных данных, выбор хода исследования, выполнение расчетов, составление заключения, формулирование вывода с последующей распечаткой.

С помощью системы можно получить ответы на вопросы, касающиеся определения численных значений различных параметров дорожно-транспортного происшествия: скорость автомобиля, его остановочный путь, удаление автомобиля от места наезда в конкретный момент времени и т. п. Решаются также и расчетно-логические вопросы: например, наличие или отсутствие у водителя транспортного средства технической возможности предотвратить наезд на пешехода. На производство одной экспертизы затрачивается в среднем пять минут: три минуты на ввод данных и две - на исследование и печать. Система также позволяет исследовать наезды транспортных средств на препятствие и столкновения транспортных средств.

Новый класс АИС образуют системы поддержки принятия решений, которые представляют собой симбиоз АИС.

Все большее применение в правоохранительной деятельности находят также компьютерные системы обработки изображений, автоматизированные информационно-распознающие системы (АИРС). Обычно они представляют собой достаточно сложные системы, требующие специального аппаратного обеспечения. Использование указанных систем в практической деятельности рассмотрено далее.

Информационные технологии следственной деятельности

Работа следователя - творческий процесс расследования преступного деяния, однако формы деятельности следователя, по существу, не изменились с прошлого века. В следственной практике по-прежнему преобладают рукописное оформление процессуальных документов и машинописные работы без применения современных технических средств. Характерным примером является задача по контролю за расследованием уголовных дел.

Компьютеризация работы следствия сдерживается не в последнюю очередь потому, что компьютер используется в основном как пишущая машинка. Однако даже применение текстовых процессоров снижает технические трудозатраты на составление основных процессуальных документов и обвинительных заключений примерно в 3...6 раз.

Для перестройки работы следователя следует использовать новые информационные технологии. Цели информатизации следственной деятельности следующие:

автоматизация процесса следственного производства - создания процессуальных и иных документов;

автоматизация составления календарных планов и сетевых графиков расследования;

накопление и анализ информации по уголовным делам, особенно объемным и многоэпизодным, для автоматизированного составления следственных документов, постановлений о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительного заключения;

получение справочной информации по уголовным делам из оперативно-справочных и оперативно-розыскных учетов;

разработка автоматизированных методик расследования уголовных дел по различным видам преступлений;

сбор данных о расследуемых уголовных делах, статистический анализ по установленным формам;

автоматизация контроля за соблюдением процессуальных сроков, выполнением планов;

создание и использование баз данных в составе АИПС для получения необходимой в ходе следствия информации;

анализ информации о преступлениях прошлых лет. Концептуальная модель автоматизированного рабочего места следователя (АРМС) - это многофункциональный аппаратно-программный комплекс, создаваемый на базе персонального компьютера и других средств, включенных в вычислительную сеть МВД (территориальную, локальную, региональную), обеспечивающий реализацию компьютерной технологии в деятельности следователя. В состав АРМС могут входить все виды АИС: начиная от АСОД и заканчивая ЭС.

Важнейшими компонентами программного обеспечения (ПО), входящими в состав АРМС, следует считать ПО расследования уголовного дела и ПО обработки сопутствующей информации, непосредственно связанной с уголовно-процессуальной деятельностью.

ПО расследования уголовного дела решает следующие задачи:

создание процессуальных документов (протоколы, постановления и т.д.);

получение информации по запросам (справки, характеризующие материалы и т.д.);

анализ процессуальных документов (формула обвинения, обвинительное заключение, постановление о прекращении уголовного дела и т.д.).

Отсюда следует и перечень автоматизируемых функций:

заполнение процессуальных документов;

поиск необходимых сведений в имеющихся материалах уголовного дела (фамилии, имена, клички, даты, суммы, эпизоды, протоколы, постановления и т. п.);

оформление характеризующего материала;

составление материалов профилактических мероприятий;

систематизация материалов уголовного дела;

составление формулы обвинения;

составление обвинительного заключения и других необходимых документов;

подготовка справочных материалов для направления в суд.

В следственно-процессуальной деятельности именно возможность быстрой текстовой компоновки и подготовки документов по стандартным бланкам имеет решающее значение.

ПО обработки сопутствующей информации и дополнительного анализа материалов уголовного дела нацелено на решение следующих задач:

получение сведений о лицах, проходящих по делу;

поиск и анализ связей лиц, проходящих по делу;

получение сведений о вещественных доказательствах (описание, денежная оценка, место хранения, как появились в деле и т.д.);

поиск и анализ данных об эпизодах преступлений (место, время, участники, способ совершения, вещественные доказательства и т.д.).

Соответственно, автоматизации подлежат функции поиска, анализа и выдачи информации:

о лицах, сведения о которых имеются в деле;

связях лиц, проходящих по данному делу;

вещественных доказательствах;

эпизодах преступлений.

Удельный вес перечисленных факторов сильно меняется в зависимости от количественных и качественных характеристик уголовных дел:

количества эпизодов, участников следственного процесса;

вида и состава преступлений.

В результате проведенного рассмотрения можно сформулировать основные общие требования к программному обеспечению АРМС:

возможность эффективной работы с текстовой, документальной информацией;

лексическая проверка подготавливаемых документов;

печать выходных документов в машинописном виде;

поддержка архива стандартных документов, форм отчетности;

интерактивный поиск и компоновка текстовых фрагментов;

автоматизированная подборка данных в табличном виде, простейшие статистические расчеты;

поиск и анализ информации в структурированном, формализованном виде;

возможность работы в диалоговом режиме, обеспечивающем поддержку принятия решений, анализ процессуальных документов на предмет наличия связей и т. д.

Очевидно, что указанному набору требований не может полностью удовлетворить ни одно из существующих программных средств, будь то текстовый редактор, электронная таблица, СУБД и любой из видов АИС. Так например, текстовый редактор отвечает требованию, изложенному в п. 1, иногда требованиям, изложенным в пп. 2, 3 и 4, но не более того. Программное средство БИНАР-3 вполне отвечает требованиям пп. 4, 5 и 6, а с подключением текстового редактора и требованию п. 1, но не удовлетворяет требованиям пп. 2 и 3. Как следствие АРМС должно являться согласованным набором офисных программных средств и различных видов АИС, и только в этом случае можно рассчитывать на комплексную автоматизацию следственной деятельности на основе современных информационных технологий.

Далее будут рассмотрены примеры различных видов АИС, применяемых в следственной деятельности.

Диалоговый Конструктор (ДК) БИНАР-3 предназначен для решения задач информационной поддержки принятия решений, информационно-логических задач построения цепочек связей и идентификации объектов учета (ОУ) на совокупности взаимосвязанных ОУ. Позволяет хранить и обрабатывать структурированные символьные, числовые данные, а также, с подключением текстового редактора, и текстовые фрагменты, имеет развитые средства настройки базы данных и получения отчетов по запросам.

База данных ДК БИНАР формируется в виде совокупности информационных массивов, называемых объектами учета.

Выделяются следующие ОУ:

1. Информация по уголовному делу:

учетная карточка на расследуемое уголовное дело, а также на нераскрытые преступления (объект учета - КАРТОЧКА);

содержимое эпизодов уголовного дела (ОУ ЭПИЗОД);

сведения о причастных лицах (ОУ ЛИЦО);

сведения об организациях (ОУ ОРГАНИЗАЦИЯ).

2. Источники получения доказательств:

показания лиц (обвиняемых, подозреваемых, свидетелей и др.) (ОУ ПОКАЗАНИЯ);

описание вещественных доказательств (ОУ ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА);

сведения о документах, фигурирующих в деле, в том числе и процессуальных, и финансовых (ОУ ФИНАНСОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ).

В процессе ввода информации пользователь устанавливает необходимые связи между объектами учета. Структура и характер связей задаются при настройке базы данных.

Состав и структура базы данных могут и расширяться до 32 различных объектов учета. Объем записей по каждому объекту учета практически составляет до 1000 000.

Встроенные средства формирования отчетов ДК БИНАР обеспечивают вывод на экран или принтер следующей информации:

реквизитов отдельных экземпляров объектов учета, а также связанных с ними объектов;

перечня как прямых, так и косвенных связей выбранного экземпляра объекта с другими объектами учета, причем глубину связей, т.е. число звеньев в цепочке, можно варьировать;

статистических данных, например распределения числа причастных лиц, сумм хищений и т.д.;

сведений по допрашиваемому лицу из базы данных в бланк допроса, сформированный пользователем;

фрагментов обвинительного заключения, в пакетном режиме, по взаимосвязанным объектам, например содержимого эпизодов в сопровождении документов и показаний лиц.

К системе подключается календарь с возможностью записи плановых мероприятий по дням и часам.

ДК БИНАР устанавливается на ПК типа IВМ РС с объемом оперативной памяти не менее 640 кбайт. Для работы системы на базе ДК необходимо не менее 518 кбайт свободной памяти. Базовой СУБД является CLIPPER (NANTUCKET, версия SUMMER-87). Ряд модулей написан на Ассемблере и Си.

Наиболее эффективна работа ДК БИНАР в локальной сети с распределенными базами данных, обеспечивающими работу следственной бригады, каждый сотрудник которой вводит информацию и необходимые связи в базу данных независимо. Средствами ДК БИНАР может быть получена обобщенная информация об объектах преступления и связях, выявленных в ходе анализа информации из базы данных.

При подготовке и оформлении текстовых документов возможности ДК БИНАР ограничены и требуют подключения дополнительного внешнего офисного ПО.

Система анализа и учета уголовного дела (САУД-М), созданная на основе интегрированного пакета МАСТЕР, включает в себя:

текстовый процессор;

электронную таблицу;

простую СУБД;

пакет графического отображения данных;

коммуникационный пакет.

САУД-М позволяет систематизировать материалы уголовного дела и производить их анализ. В основе работы системы находится семичленная формула расследования, включающая в себя классические элементы состава преступления, подлежащие доказыванию:

субъекты - лица, проходящие по делу;

объекты преступного посягательства;

иные материальные предметы;

время совершения преступления;

место совершения преступления;

способ совершения преступления;

мотив совершения преступления.

Порядок работа в САУД выглядит следующим образом. По каждому из эпизодов уголовного дела проходит ряд лиц: обвиняемые, свидетели и другие, а также процессуальные доказательства - документы и выписки из них. Объекты - лица и доказательства - связаны с различными эпизодами. Задача пользователя системы состоит в подготовке выписок из процессуальных документов и установлении их связи с объектами.

В результате, например, находясь в конкретном эпизоде, можно узнать, кто из обвиняемых и свидетелей проходит по нему, какие доказательства к нему относятся, какие мероприятия намечены. Характер связей не детализируется. Набор однотипных объектов характеризуется описателем, который представляется пользователю в виде меню.

В целом структура пакета представляется как система взаимосвязанных меню, обеспечивающих доступ к нужной информации. В САУД-М установлена жесткая система автоматической установки связей между объектами:

эпизод — выписка — мероприятие — 7;

эпизод — выписка — 7;

эпизод — 7 — мероприятие;

документ — выписка — эпизод;

документ — эпизод — выписка.

Здесь 7 - экземпляр из семичленной формулы расследования (субъект, объект, место, время, способ, действие, мотив). Систему связей можно дополнить, пользуясь встроенным языком программирования интегрированного пакета МАСТЕР.

В САУД-М включен аппарат индексации по системе ключевых слов, определяемых с помощью тезауруса, для проведения выборки нужных документов. Имеется также набор бланков процессуальных документов, которые пользователь может загрузить и заполнить в текстовом редакторе, и подсистема ведения календаря и регистрации плановых мероприятий.

К основным недостаткам системы следует отнести отсутствие поддержки работы в локальной сети и невозможность работы с формализованной информацией.

Гипертекстовая система ИНТЕЛТЕКСТ предназначена для создания текстовых документов: отчетов, обзоров, рекомендаций, - обосновывающих и аналитических материалов. ИНТЕЛТЕКСТ обеспечивает ведение базы текстовых документов, установление семантических связей между ее элементами и построение из них новых текстов. Основной информационной единицей является фрагмент текста. Имеются средства и для создания текстовых фрагментов, и для их компоновки из первичных документов.

На экране дисплея фрагмент представляется в текстовом окне. Каждый фрагмент характеризуется набором необязательных атрибутов:

ключевых слов, которые используются системой для автоматической или интерактивной простановки связей. В каждой информационной базе ведется собственный список ключевых слов;

рубрик - типов фрагментов, например: «допросы», «показания», «протоколы осмотра», «лица» и т.д.;

ссылок - библиографических ссылок на источник, из которого взят текст документа либо комментарии.

Источники имеют свой каталог.