- •Диофантовая структуродинамика

- •Выпуск III

- •Москва 2010

- •Часть 1

- •Часть 2

- •Часть 3

- •2004 Г. О. Б. Царев.

- •1. Философия и логика континуума и диофан-товости в биологии и генетике.

- •2. Центральная предельная теорема теории

- •Часть 1.

- •784 : , Которая

- •34 Точки Npt, tpN событий развития нематоды

- •10.1. Балансные уравнения синтеза клеточных,

- •Применение дта-57 в физике микромира разбиение адронов по кварковой структуре и дта-57

- •Разбиение:

- •Остаются еще 4 сочетания для мезонов: bB, tT, bT, tB, не вошедшие ни в какую группу.

- •5.2. Таблица химических элементов д.И.Менделеева

- •4.3. Устойчивые изотопы с массой 137

- •56Ba137 стабилен

- •5.4. Атомные уровни.

- •5.4.1.Общая характеристика

- •5.4.2 Разбиение атомных уровней

- •5.4.3. Комментарии к разбиению

- •5.5. Ядерные уровни

- •5.5.1. Общая характеристика

- •У ядерных уровней тяжелые «пирамиды» внизу, у атомных - сверху.

- •5.5.2. Обсуждение результатов

- •5.6. Ядерные уровни изотопа 57Fe

- •5.7. Атомные уровни ядер

- •5.8. Ядерные уровни консервативной части аминокислот

- •Обратимся к рис..13

- •Заполнение уровней 1s1/2; 1p 3/2 в 2-х атомах 12с и одном 14n дает 36-ка группы b6

- •5.9. Синтез элементов во вселенной

- •5.9.1. Протокол поклеточного развития дtа”21”и синтез легких элементов в сверхновых

- •5.9.2. Синтез лёгких элементов

- •5.10. Нуклонный спектр

- •1 0 1 Странность s

- •Обычные мезоны

- •Очарованные мезоны

- •Очарованные мезоны

- •Прелестные мезоны

- •8. Лептоны и калибровочные бозоны.

- •Барионы Их кварковый состав. ( частицы qi qj qk и античастицы Qi Qj Qk )

- •Обычный барионы

- •На значительной дистанции по энергии от них расположены следующие:

- •Прелестные барионы

- •26.1.Рис 32.Гистограмма дробных частей

- •2 6.2.Рис 33. Гистограмма дробных частей последних времен деления клеток нематоды в единицах кванта времени

- •262Таблица № 18.Для гистограммы дробных частей всех времен деления клеток нематод в единицах

- •27.Таблица 19. Продолжение 1.

- •1. Теория устойчивых, безгранично

- •В формулах (11-16) параметры связаны так:

- •При несколько иной параметризации этого закона

- •2. Сложность алгоритмов и программ, сложность дифференциации

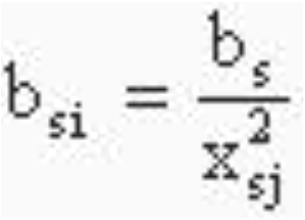

- •4. Число клеток bsi , продиффренцировавшихся хотя бы частично за время равно

- •Последнее равенство позволило в [7, л-1] постулировать

- •Складывая по I обе части равенства (3) и положив

- •5. За относительную сложность кn (y,X) объекта y по отношению к заданному объекту х принята минимальная длина - целое число - l(p) программы p получения у из х, т.Е. К l(p).

- •3. Структура и классификация

- •3. Структура и классификация

- •I. Клеточно - ячеистый уровень -

- •В более усложнённом, нелинейном –

- •Конечно, разбиение (5) индуцирует более мелкое разбиение времён

- •Свойства некоторых решений уравнений (4,5,9-12)- (б)

- •Остальные вs до 32 шага выпишем без разбиения на слагаемые:

- •Б. Аналогично, в уравнении (11) вводя оператор сдвига

- •4. Полиэкстремальный принцип «макси-мини-макса» и выделение интервала [12-13, 20-21]

- •1. В работе [7, л-1] вариационный принцип максимини-макса, полиэкстремальный принцип отбора ограничен-ного числа программ развития из всего разрешаемого

- •6. В этом пункте позднее приведем рассуждения из [7, л-1], в которых определяется набор { }0 . Важно подчеркнуть, что сам такой перебор может служить конкретной моделью филогенеза.

- •7.6.2. Вариант протоколов решений для суммарных поклеточных делений согласно балансным уравнениям

- •Оглавление-вып. 2

- •Содержание

- •Литература-11.

- •46.Яблонский а.И. Стохастические модели научной деятельности. Ежегодник. Системные исследования. 1975. М.: Наука. 1976, с.5-42.

- •Литература вып.-2

- •75.Конюхов б.В. Клональный анализ онтогенеза млеко-пит. Успехи совр.Биол.1989.Т.107, №. 2, с. 274-288.

- •77. Макеев а. В. Основы биологии. Ч.1 :Уч. Пособ./мфти.М.,1996. 244 с.Ил.

- •79. Санников-Проскуряков с.С. Космология и живая клетка. Физика, №5, 2004, с. 27-37.

- •Литература вып. III .

- •12. Разбиение всего дерева развития нематоды на клоны по (52)54-57 клеток по пространственной поляризации. (морфогенез)

- •Относительная ошибка среднеарифметического

- •Ручной расчет на большом чертежном шаблоне

- •Научное издание Царев р.О., Царев о.Б. Диофантовая структуродинамика. Выпуск III.

- •127411, Москва, ул. Учинская, д.1

2. Сложность алгоритмов и программ, сложность дифференциации

1. Пусть алгебраическая, дифференцирующая активность клеточного генома приводиться в действие и сопровождается процессом, состоящим из двух сортов элементарных актов: запускающих актов в количестве lsi и исполнительных в количестве msi . Причем, их величины таковы, что

![]() (1)

(1)

Язык

из lsi

и msi

команд, удовлетворяющих (1) называется,

согласно [7, Л-1] экономным языком, поскольку

при использовании lsi

- количества «слов» как элементов

мно-жества запускающих команд можно

составить не более, чем

![]() подмножеств -«предложений» или инструкций.

Отметим, что уже в этом определении

автор [7, Л-1] по сути дела рас-сматривал

иерархию команд, во главе которой стоит,

как оказалось, гомеобокс с аналогичной

управляющей «ролью», который был открыт

в 1983-1984 гг.

подмножеств -«предложений» или инструкций.

Отметим, что уже в этом определении

автор [7, Л-1] по сути дела рас-сматривал

иерархию команд, во главе которой стоит,

как оказалось, гомеобокс с аналогичной

управляющей «ролью», который был открыт

в 1983-1984 гг.

2.

Пусть число всех видов актов xsi,

используемых (s,i)-

классом клеток от момента времени нуль

(например, от оплодотворения) до момента

t0=s![]() равно числу всех подмножеств множества,

элементы которого состоят только из

запускающих актов, введенных в действие

на этом временном интервале.

равно числу всех подмножеств множества,

элементы которого состоят только из

запускающих актов, введенных в действие

на этом временном интервале.

3. Число клеток nsi в (s,i) - классе, продифференцировавшем на интервале [0, tsi ] частично или полностью, обратно пропорционально числу элементарных актов хsj : nsi~1/ xs,s+1-i , j = i -1.

При этом предполагалось, что время «изготовления» клетки прямо пропорционально числу всех «строитель-ных» операций, пропорционально ее сложности. Отсюда следует, что полное число однотипных клеток - обратно пропорционально ее сложности. При этом не исключа-ется и «запараллеленные» процессы дифференцировки, т.к. в хsi могут входить целые алгоритмические «блоки в соответствующем исчислении.»

4. Число клеток bsi , продиффренцировавшихся хотя бы частично за время равно

![]() (2)

(2)

Последнее равенство позволило в [7, л-1] постулировать

(3)

(3)

при всех s и i , i = s+1-j

Складывая по I обе части равенства (3) и положив

![]() (4)

(4)

получаем самое основное диофантовое уравнение, непараметрическое уравнение(-кроме параметра-аргумента размерности s ) в обратных квадратах:

![]() ,

(5)

,

(5)

которое, в добавок, является дискретной формой характеризационного требования нормировки функции распределения

![]() (6)

(6)

Отметим,

что в последних выражениях нумерация

по i

и по j

- взаимно обратная. Это определилось

нумерацией хsi

в решениях условно именуемыми нами

решениями В. Серпинского: при росте i

хsi

растет, а bsi

уменьшалось бы при выборе bsi

![]() 1/ xsi2

, а это было сочтено нецелесо-образным,

поскольку считалось естественным ходом

1/ xsi2

, а это было сочтено нецелесо-образным,

поскольку считалось естественным ходом

нумерации вариант, когда росту i отвечает рост bsi .

Наконец, дадим необходимые определения из теории сложности алгоритмов [30, Л-1] и согласно [7, Л-1] прида-дим им биологический смысл.

5. За относительную сложность кn (y,X) объекта y по отношению к заданному объекту х принята минимальная длина - целое число - l(p) программы p получения у из х, т.Е. К l(p).

6.

Если конечное подмножество M![]() N

(N-

множество с очень большим числом

элементом) допускает определение при

помощи программы длины пренебрежимо

малой по сравнению с loq2N,

то почти все элементы - объекты п.5 -

имеют сложность КN(y,x)

, близкую к loq2N.

Именно это утверждение формально роднит

понятие сложности алгоритма с традиционным

определением информации.

N

(N-

множество с очень большим числом

элементом) допускает определение при

помощи программы длины пренебрежимо

малой по сравнению с loq2N,

то почти все элементы - объекты п.5 -

имеют сложность КN(y,x)

, близкую к loq2N.

Именно это утверждение формально роднит

понятие сложности алгоритма с традиционным

определением информации.

7. Здесь по [7, Л-1] N отождествляется с числом всех элементарных актов хsi . а х и у - с описанием состояния растущей популяции: х - с начальным состояниями при s=1, а у -с уsj. , рассматриваемое как конечное.

8. Программу А(р, х) и соотношение А(р, х)=у, реализую-щее асимптотически оптимальный метод программиро-вания, отождествляем с процессом дифференцировки как в целом, так и на отдельных стадиях s,j, рассматриваемых как конечное. А(р, х), х, у, р - все величины снабжаются индексами s,j. 9. Из пп. 1-8 следует:

![]() (7)

(7)

Т.е. с помощью этой цепи соответствий показана взаимная непротиворечивость выше сообщенной кон-цепции «экономного» языка и понятия сложности алгоритма.