- •Глава 1. Оператор Лизеганга

- •Оператор Лизеганга как отражение колебательных свойств гелевых полимерных систем. Введение оператора Лизеганга.

- •1.2.Исследование сильно нелинейного уравнения диффузии

- •1.3. Упрощённая запись оператора Лизеганга

- •Графики для разных значений и . На графике слева приведены значения , справа - . По оси абсцисс отложено время, по оси ординат – значение в безразмерных единицах.

- •График стационарного решения задачи (1.3.5)-(1.3.6). По оси абсцисс отложена безразмерная координата X, по оси ординат – функции и , согласованные при , также в безразмерных единицах.

- •1.5 Оператор Лизеганга и некоторые экспериментальные данные

- •Глава 2 Оптические свойства гелевых оксигидратов и размеры кластеров

- •2.1 Уравнение поглощения света на конформерных “шумовых” кластерах.

- •Концентрационная зависимость кластеров от времени для простейшей спирали.

- •Изменение интенсивности волн прошедшего поля через оксигидратные кластеры в пространстве.

- •2.3 Влияние пульсационного шума или тока самоорганизации в магнитном поле на особенности оптических характеристик окигидрата иттрия.

- •2.4 Кинетические кривые оптической плотности некоторых гелей оксигидратных систем

- •Спектры поглощения силикагелей

- •2.5. Интерферационный подход к экспериментальнолму определению

- •2.6. Вычисления размеров кластеров на примере гелей оксигидрата кремния и иттрия.

- •Зависимости оптической плотности смешанных гелей оксигидрата кремния и оксигидрата иттрия от времени.

- •Глава 3 Каустики стохастических потоковых кластеров и решение задачи формообразования самих кластерных частиц.

- •Глава 4. Каустики лагранжевых отображений гелевой оксигидратной магнитной жидкости железа

- •4.1 Введение

- •4.2 Типичные перестройки каустик в трехмерном пространстве лагранжева многообразия

- •Литература

- •Глава 5 Форма и механизм разряда волновых стохастических кластеров вблизи регистрирующих электродов

- •Результаты и их обсуждение

- •Волновые домены гелей оксигидрата железа,

- •Фазовые портреты двух доменов, указанных стрелками

- •Оксигидрат железа (III)

1.2.Исследование сильно нелинейного уравнения диффузии

Прежде чем исследовать коллоидные системы и создавать их описание, необходимо рассмотреть общее уравнение Лизеганга. Заметим, что исследование сильно нелинейного уравнения вызывает большие сложности. Поэтому исследование этой системы еще находится в начальном периоде и вся работа еще впереди.

Тем не менее, рассмотрим наиболее интересные результаты для простого случая – уравнения (1.1.3). Начнём с построения решения (1.1.3). Система (1.1.3) не полна: нет начальных и краевых условий.

Так

как уравнение в системе (1.1.3) имеет первый

порядок по времени, то можно ограничиться

начальным условием:

,

где

,

где

- пространственная координата,

- пространственная координата,

- произвольная функция, задающая начальное

концентрационное распределение.

- произвольная функция, задающая начальное

концентрационное распределение.

Краевое

условие связано с поведением геля у

стенки. При адсорбции класстеров геля

на стенках реактора или электродах

необходимо, вообще говоря, указать свою

фазовую диаграмму нелинейного уравнения,

(или хотя бы свой оператор Лизеганга),

которая будет отлична от диаграммы в

объёме, так как адсорбция на стекле

отличается от кластерной адсорбции

макромолекулами осадка. Этот оператор

удобно записать в виде связи нормального

потока концентрации в направлении

стенки сосуда

,

где

,

где

- граница, и значения концентрации, в

виде системы

- граница, и значения концентрации, в

виде системы

,

где функции

,

где функции

- функции, параметризующие «пристеночную»

диаграмму,

- функции, параметризующие «пристеночную»

диаграмму,

- функция-параметр.

- функция-параметр.

В

настоящем разделе ограничимся простым

краевым условием постоянной адсорбции

кластеров на стенке:

.

.

Таким образом, задача (1.1.3) с краевыми и начальными условиями (без учёта пристеночного оператора) примет вид:

(1.2.1)

(1.2.1)

Рассмотрим

задачу в простейшем случае, то есть

задачу на отрезке

.

Для этого случая задача (1.2.1) примет вид:

.

Для этого случая задача (1.2.1) примет вид:

.

(1.2.2)

.

(1.2.2)

Дифференциальное уравнение задачи относится к виду сильно нелинейных уравнений, и даже в самом простом случае эта задача не имеет единственного решения.

Рассмотрим теоремы единственности и существования решения этой задачи.

Верен следующий набор утверждений, представленный в Abstract 1.1:

Abstract 1.1

Теорема

1.

Для всяких

и для всяких

и для всяких

,

,

выполнено:

выполнено:

.

.

Доказательство: Проводится непосредственной проверкой.

Теорема 2. Пусть дана система

Пусть

решение этой системы существует. Тогда

оно удовлетворяет формуле [1]:

.

.

Доказательство:

Будем рассматривать

как некую неизвестную функцию

как некую неизвестную функцию

,

а

,

а

- как произвольную функцию

- как произвольную функцию

.

Тогда согласно [9] они связаны соотношением

.

Тогда согласно [9] они связаны соотношением

.

.

Теорема

3.

Пусть

- мало (эта оценка выполнена при

- мало (эта оценка выполнена при

).

Тогда решение

задачи

может быть оценено как

).

Тогда решение

задачи

может быть оценено как

для всех

для всех

.

.

Доказательство:

Согласно доказанному выше

.

.

Заметим,

что каким бы ни было

,

,

всегда заключён в пределах от -1 до +1.

Следовательно,

всегда заключён в пределах от -1 до +1.

Следовательно,

.

Внутренние интегралы вычисляются, и не

превышают 1, а, следовательно, выполнена

оценка:

.

Внутренние интегралы вычисляются, и не

превышают 1, а, следовательно, выполнена

оценка:

.

А так как

,

то для

выполнена более жёсткая оценка:

.

А так как

,

то для

выполнена более жёсткая оценка:

.

И, следовательно,

.

И, следовательно,

.

Вычисляя арксинус, получим оценку

теоремы.

.

Вычисляя арксинус, получим оценку

теоремы.

Теорема

4.

Пусть

.

Пусть существует хотя бы одно решение

задачи

.

Пусть существует хотя бы одно решение

задачи

Тогда оно единственно.

Доказательство:

Предположим, что существуют два различных

решения:

и

и

.

Тогда каждое из них удовлетворяет

уравнению:

.

Тогда каждое из них удовлетворяет

уравнению:

,

,

с однородными начальными и краевыми

условиями. Вычтем эти уравнения друг

из друга, проведём преобразования

разностей тригонометрических функций

и введём обозначения:

с однородными начальными и краевыми

условиями. Вычтем эти уравнения друг

из друга, проведём преобразования

разностей тригонометрических функций

и введём обозначения:

,

,

.

Получим:

.

Получим:

.

Теперь обозначим

.

Теперь обозначим

.

Получаем:

.

Получаем:

.

.

Умножим

обе части уравнения на

и проинтегрируем по

от 0 до

,

а по

- от нуля до бесконечности. После

преобразований [9] получим:

и проинтегрируем по

от 0 до

,

а по

- от нуля до бесконечности. После

преобразований [9] получим:

.

По доказанным выше оценкам решений

и

,

.

По доказанным выше оценкам решений

и

,

.

Следовательно, правая часть отрицательна,

а левая – неотрицательна. Равны они

могут быть лишь если выражение слева и

справа равны нулю. Отсюда следует, что

решения

и

совпадают.

.

Следовательно, правая часть отрицательна,

а левая – неотрицательна. Равны они

могут быть лишь если выражение слева и

справа равны нулю. Отсюда следует, что

решения

и

совпадают.

Теперь решим вопрос о существовании решения дифференциального уравнения.

Теорема

5.

Решение задачи

существует и единственно.

существует и единственно.

Доказательство: можно найти в [10].

Теорема 6. Решение задачи

существует, единственно и может быть найдено по формулам итерационного процесса (см. доказательство).

Доказательство: Покажем, что решение задачи существует. Воспользуемся формулой теоремы 2, получим

.

Покажем, что решение этого интегрального

уравнения может быть построено при

небольших

с помощью итераций:

.

Покажем, что решение этого интегрального

уравнения может быть построено при

небольших

с помощью итераций:

,

тогда

,

тогда

,

,

.

Покажем, что итерационный процесс

сходится при определённых значениях

.

Для этого составим разность

.

Покажем, что итерационный процесс

сходится при определённых значениях

.

Для этого составим разность

и

и

,

которую обозначим

,

которую обозначим

.

Вычитая формулы и упрощая выражение,

получим:

.

Вычитая формулы и упрощая выражение,

получим:

.

В том случае, если

.

В том случае, если

,

получаем оценку:

,

получаем оценку:

,

где

,

где

.

Эта последовательность сходится к нулю,

т.е. последовательность итераций

фундаментальна, а, следовательно,

сходится.

.

Эта последовательность сходится к нулю,

т.е. последовательность итераций

фундаментальна, а, следовательно,

сходится.

Замечание. Отметим, что точно так же (вычитая из точного решения) можно показать, что эта последовательность итераций сходится к точному решению. Единственность решения можно доказать способом, сходным со способом доказательства теоремы 4.

Теорема 7.

Итерационный процесс сходится к точному решению задачи при .

Доказательство:

Вычтем из точного решения результат,

полученный на

-ом

шаге.

-ом

шаге.

.

.

Введём

,

тогда получаем:

,

тогда получаем:

.

Отсюда мы получаем, учитывая оценку

теоремы 3, что

.

Отсюда мы получаем, учитывая оценку

теоремы 3, что

,

где для всех

,

где для всех

.

Следовательно, последовательность

.

Следовательно, последовательность

сходится к нулю.

сходится к нулю.

Сходным

образом можно доказать аналогичные

теоремы для

,

удовлетворяющему уравнению

,

для

,

для

и т.д. – для всякого

и т.д. – для всякого

.

.

Покажем,

что

является сходящейся, и сходится она к

точному решению задачи

при

является сходящейся, и сходится она к

точному решению задачи

при

.

Действительно, покажем, что последовательность

сходится. Для этого вычтем из точного

решения

.

Действительно, покажем, что последовательность

сходится. Для этого вычтем из точного

решения

величину

.

Получим

величину

.

Получим

,

где

,

где

,

,

,

и остаток ряда

,

и остаток ряда

.

Остатки рядов

.

Остатки рядов

и

и

можно оценить как

можно оценить как

,

где

,

где

и

и

- числа, по модулю не превосходящие 1.

Учитывая оценку, получим, что остатки

рядов не превышают

- числа, по модулю не превосходящие 1.

Учитывая оценку, получим, что остатки

рядов не превышают

,

где

- некое число. Следовательно, правая

часть стремится к нулю при

,

где

- некое число. Следовательно, правая

часть стремится к нулю при

.

Разрешая уравнение для

.

Разрешая уравнение для

итерациями и учитывая, что последовательность

может быть оценена сверху как геометрическая

прогрессия со знаменателем, меньшем

единицы по модулю, получим:

итерациями и учитывая, что последовательность

может быть оценена сверху как геометрическая

прогрессия со знаменателем, меньшем

единицы по модулю, получим:

.

Получим:

.

Получим:

.

Эта последовательность является

сходящейся к нулю, что и доказывает

теорему.

.

Эта последовательность является

сходящейся к нулю, что и доказывает

теорему.

Как

следует из доказанного в Abstract

1.1, ничего

нельзя сказать про случай, когда решение

составляет

.

Возможно, что в этом случае решений

больше одного, а возможно – решений нет

вовсе, и необходимо строить квазирешение.

.

Возможно, что в этом случае решений

больше одного, а возможно – решений нет

вовсе, и необходимо строить квазирешение.

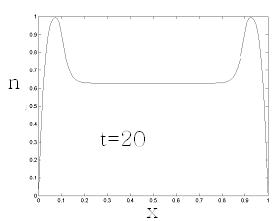

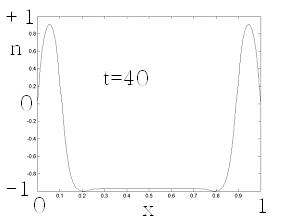

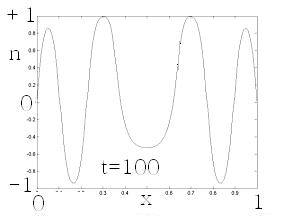

Численные методы, тем не менее, позволяют построить «решение», которое выглядит следующим образом, рис.1.3.

Рис.1.3.

Численное решение задачи 1. 1.3 для разных моментов времени (распределение концентрации по координате в зависимости от времени). Верхний рисунок слева – для 20-го момента времени, верхний справа – для момента 40, снизу слева – 80, снизу справа – 100. время безразмерное, диффузия принята равной единице.

Таким образом, получено дифференциальное уравнение, отнесённое к фазовой диаграмме (рис.1.2). Однако из работ [11,12] следует, что рассматриваемое решение во времени является колебательным, но совсем необязательно – периодическим. Следовательно, фазовая диаграмма рис. 5.3 может быть замкнутой кривой или даже кривой неограниченной длины, располагающейся в некоторой ограниченной области замкнутого пространства.

Abstract 1.2.

Стационарная задачу формирования геля.

Гелевые кластеры формируют сложную структурную организацию, которую можно измерить. При неограниченном увеличении времени решение дифференциального уравнения будет стремиться к стационарному решению (если таковое есть). Поэтому удобно построить решение и в стационарном случае – с тем, чтобы сравнить его с экспериментальными данными.

Для этого необходимо получить из (1.2.2) стационарную задачу.

(1)

Так как ищем стационарное решение, то производную по времени в этом соотношении можно положить равной нулю:

(2)

(2)

Эту

систему удобно переписать, используя

замену:

.

Тогда, в зависимости от величины

,

.

Тогда, в зависимости от величины

,

или

или

.

Масштабируя переменную

(

.

Масштабируя переменную

( ),

и переобозначая

),

и переобозначая

на

,

получим краевую задачу:

на

,

получим краевую задачу:

(3)

(3)

(оператор

Лизеганга в этом случае может быть

переписан как

).

Решение этой задачи представляет

определённую сложность:

).

Решение этой задачи представляет

определённую сложность:

- особая точка фазовой диаграммы, и

решение уравнения может быть в этой

точке не единственно. В этой точке знак

корня можно сменить и, таким образом,

получить решение дифференциального

уравнения в области определения.

- особая точка фазовой диаграммы, и

решение уравнения может быть в этой

точке не единственно. В этой точке знак

корня можно сменить и, таким образом,

получить решение дифференциального

уравнения в области определения.

Рассмотрим следующую краевую задачу:

(4)

(4)

где

- некоторое число, которое нам неизвестно.

Мы будем его подбирать из таких

соображений, чтобы решение на интервале

- некоторое число, которое нам неизвестно.

Мы будем его подбирать из таких

соображений, чтобы решение на интервале

было единственным.

было единственным.

Покажем,

что это возможно. Понизим порядок

дифференциального уравнения. В результате

получим соотношение:

,

где

- произвольная постоянная. Подставим

это соотношение в краевые условия

задачи:

,

где

- произвольная постоянная. Подставим

это соотношение в краевые условия

задачи:

,

,

.

В результате имеем уравнение для

нахождения

:

.

В результате имеем уравнение для

нахождения

:

.

Следовательно,

.

Следовательно,

.

Исходя из условия

,

выберем знак

.

Исходя из условия

,

выберем знак

.

.

Таким

образом,

.

Согласно [1-Эльсгольц], уравнение первого

порядка имеет особую точку при тех

значениях

.

Согласно [1-Эльсгольц], уравнение первого

порядка имеет особую точку при тех

значениях

,

при которых

,

при которых

.

Выясним, при каких значениях

.

Выясним, при каких значениях

это возможно.

это возможно.

Дифференцируем

,

получаем:

,

получаем:

.

Знаменатель будет отличено от нуля при

всяком

.

Знаменатель будет отличено от нуля при

всяком

,

и равен нулю при

,

и равен нулю при

.

Вычисляя предел

.

Вычисляя предел

,

получим, что он стремится к бесконечности.

Итак, особая точка – только

.

,

получим, что он стремится к бесконечности.

Итак, особая точка – только

.

Выясним,

будет ли решение уравнения

существовать. Отметим, что условие

выполняется, если

.

Заметим, что решение уравнения при

существовать. Отметим, что условие

выполняется, если

.

Заметим, что решение уравнения при

будет возрастающей функцией по

.

Оно достигнет при некотором конечном

значения

- то есть своей особой точки . Обозначим

это значение

будет возрастающей функцией по

.

Оно достигнет при некотором конечном

значения

- то есть своей особой точки . Обозначим

это значение

,

при всяком

,

при всяком

.

Заметим, что в силу единственности

решения при всяком

решение будет также единственно и в

.

.

Заметим, что в силу единственности

решения при всяком

решение будет также единственно и в

.

Будем

искать решение в виде ряда. Для этого

нам удобно перенести нуль в особую

точку, введя переменную

.

Переобозначим

.

Переобозначим

,

и в результате получим задачу

,

и в результате получим задачу

(5)

(5)

Решение

необходимо искать в виде ряда по степеням

,

кратным

,

т.е.

,

т.е.

.

Удобно для дальнейших вычислений ввести

также выражение

.

Удобно для дальнейших вычислений ввести

также выражение

.

Коэффициенты

.

Коэффициенты

и

и

связаны соотношениями:

связаны соотношениями:

(6)

(6)

Коэффициенты

ряда следует искать, дифференцируя

выражение

.

В результате получим набор рекуррентных

соотношений для коэффициентов

и

:

.

В результате получим набор рекуррентных

соотношений для коэффициентов

и

:

(7)

(7)

Необходимо

показать, что коэффициенты

растут не слишком быстро, и, следовательно,

ряд

является сходящимся. Для этого будем

рассматривать каждый из рядов по

отдельности. Рассмотрим первое из

слагаемых формулы для

:

растут не слишком быстро, и, следовательно,

ряд

является сходящимся. Для этого будем

рассматривать каждый из рядов по

отдельности. Рассмотрим первое из

слагаемых формулы для

:

Выберем

из коэффициентов

самый большой, обозначим его за

.

Заменим знаки минус на плюс, от этого

выражение не уменьшится. Несложно

видеть, что этот ряд представляет собой

часть разложения в ряд для

.

Заменим знаки минус на плюс, от этого

выражение не уменьшится. Несложно

видеть, что этот ряд представляет собой

часть разложения в ряд для

.

Сходным образом можно оценить и все

остальные ряды: для следующего это будет

.

Сходным образом можно оценить и все

остальные ряды: для следующего это будет

и т.д. Оценивая и эти ряды, получим для

выражения в скобках

и т.д. Оценивая и эти ряды, получим для

выражения в скобках

.

Следовательно,

.

Следовательно,

.

В том случае, если

зависит от

.

В том случае, если

зависит от

(например,

(например,

),

получаем

),

получаем

,

и ряд сходится при всяком

.

В том случае, если ряд начинается

наибольшим из коэффициентов

с некоторого номера, то этот ряд

коэффициентов довольно быстро убывает

и оказывается сходящимся рядом. В этом

случае ряд сходится, по крайней мере в

радиусе

,

и ряд сходится при всяком

.

В том случае, если ряд начинается

наибольшим из коэффициентов

с некоторого номера, то этот ряд

коэффициентов довольно быстро убывает

и оказывается сходящимся рядом. В этом

случае ряд сходится, по крайней мере в

радиусе

.

При больших

эта оценка не является состоятельной,

но, скорей всего, выполнена ещё более

сильная оценка.

.

При больших

эта оценка не является состоятельной,

но, скорей всего, выполнена ещё более

сильная оценка.