- •Физический практикум по электромагнетизму

- •Содержание

- •1. Цепи постоянного тока

- •Передача электроэнергии по линии

- •1. Эффективность передачи электроэнергии

- •2. Распределение нпряжения в линии

- •3. Экспериментальная установка

- •4. Измерения

- •5. Представление результатов

- •Цепь постоянного тока

- •1. Методы расчёта цепей

- •1.1. Правила Кирхгофа

- •1.2. Метод узловых потенциалов

- •1.3. Метод контурных токов

- •3. Измерения

- •Нелинейные элементы в цепи постоянного тока

- •1. Теоретическое введение

- •1.1. Понятие о нелинейных элементах (нэ)

- •1.2. Статическое и дифференциальное сопротивления

- •1.3. Вольт-амперные характеристики

- •1.4. Графический расчёт простейших нелинейных цепей

- •1.5. Стабилизатор напряжения

- •2. Экспериментальная установка

- •3. Программа работы

- •3.1. Снятие вольт-амперных характеристик

- •3.2. Расчёт и испытание стабилизатора напряжения

- •4. Представление результатов

- •1. Назначение осциллографа

- •2. Блок-схема осциллографа с1-65а

- •2.1. Входной делитель и усилитель канала y

- •2.2. Генератор развёртки

- •2.3. Блок синхронизации

- •2.4. Усилитель канала х

- •2.5. Калибратор

- •3. Некоторые технические хароактеристики

- •4. Ручки управления

- •4 .1. Ручки управления элт

- •4.2. Ручки управления канала y

- •4.3. Ручки управления синхронизацией

- •4.4. Ручки управления развёрткой

- •4.5. Ручки управления калибратором

- •5. Программа работы

- •5.1. Установка исходного состояния осциллографа

- •5.2. Включение осциллографа

- •5.3. Работа с калибратором

- •5.4. Измерения параметров синусоидального напряжения

- •5.5. Измерение параметров импульсного напряжения

- •5.6. Представление результатов

- •Мостовые измерения

- •1. Идея метода

- •1.1. Мост постоянного тока

- •1.2. Мост переменного тока

- •1.2.1. Баланс моста на переменном токе

- •1.2.2. Измерение ёмкостей конденсаторов

- •1.2.3. Измерение индуктивностей катушек

- •2. Оценки точности мостовых измерений

- •2.1. Мост постоянного тока

- •2.2. Мост переменного тока

- •3. Экспериментальная установка

- •4. Программа работы

- •4.1. Измерения сопротивлений резисторов

- •4.2. Измерения ёмкостей конденсаторов

- •4.3. Измерения индуктивностей

- •4.4. Оценки точности измерений

- •4.5. Определение взаимной индуктивности катушек

- •Определение удельного заряда электрона из закона «трёх вторых»

- •1. Введение

- •2. Вольт-амперная характеристика

- •2.1. Плоский диод

- •2.2. Цилиндрический диод

- •3. Экспериментальная установка

- •4. Программа работы

- •4.1. Измерения

- •4.2. Обработка результатов

- •Измерение малых сопротивлений

- •1. Теоретическое введение

- •1.1. Проблема измерения малых сопротивлений

- •1.2. Метод шунта

- •1.3. Простой мост

- •1.4. Метод двойного моста

- •1.5. Оценки точности измерений

- •2. Экспериментальная установка

- •3. Программа работы

- •3.1. Измерения сопротивлений методом шунта

- •3.2. Измерения сопротивлений двойным мостом

- •2.2. Магнитные измерения

- •Магнитное поле земли

- •1. Структура магнитного поля земли

- •2. Установка и метод

- •3. Измерения

- •Измерения баллистическим гальванометром

- •1. Теория баллистического гальванометра

- •1.1. Гальванометры

- •1.2. Устройство баллистического гальванометра

- •1.3. Принцип действия баллистического гальванометра

- •1.4. Принцип измерения ёмкости

- •1.5. Принцип измерения магнитного поля

- •1.6. Принцип измерения взаимной индуктивности

- •2. Лабораторная установка

- •3. Измерения и расчёты

- •3.1. Измерение ёмкости конденсатора

- •3.2. Измерение магнитного поля катушки

- •3.3. Измерение взаимной индуктивности обмоток

- •3.4. Расчёты полей в соленоиде

- •Определение параметров конденсаторов и катушек

- •1. Введение

- •2. Метод

- •2.1. Определение ёмкости конденсатора

- •2.2. Определение индуктивности катушки

- •2.3. Определение взаимной индуктивности катушек

- •3. Лабораторная установка

- •4. Измерения

- •4.1. Измерение ёмкости конденсатора

- •4.2. Измерение индуктивности катушек

- •4.3. Измерение взаимной индуктивности

- •Изучение свойств ферромагнетиков

- •1. Магнитное поле в веществе

- •1.1. Намагничивание вещества

- •1.2. Магнитное поле в веществе и вектор н

- •1.3. Связь между векторами м, в и н

- •1.4. Размерности

- •2. Основные характеристики ферромагнетиков

- •2.1. Кривая намагничивания

- •2.2. Магнитная проницаемость

- •2.3. Гистерезис

- •2.4. Потери энергии при перемагничивании ферромагнетика

- •2.5. Природа ферромагнетизма

- •3. Снятие гистерезисных петель

- •3.1. Метод

- •3.2. Экспериментальная установка

- •3.3. Программа измерений

- •3.4. Обработка результатов

- •Определение удельного заряда электрона методом магнетрона

- •1. Введение

- •2. Идея метода

- •3 . Движение электрона в скрещенных полях

- •3.1. Плоский диод

- •3.2. Цилиндрический диод

- •4. Причины уменьшения точности метода

- •5. Экспериментальная установка

- •6. Программа работы

- •6.1. Измерения

- •6.2. Обработка результатов

- •Эффект холла

- •1. Электрические особенности полупроводников

- •2. Элементарная теория эффекта холла

- •3. Лабораторная установка

- •3.1. Состав лабораторной установки

- •3.2. Гальванометр

- •3.3. Образец

- •3.4. Катушки электромагнита

- •4. Программа измерений

- •4.1. Домашняя подготовка

- •4.2. Измерение удельной проводимости

- •4.3. Измерения эдс Холла

- •5. Обработка и представление результатов

- •Определение ампера

- •1. Теоретические сведения

- •1.1 Определение магнитного поля

- •1.2. Действие магнитного поля на ток (сила Ампера)

- •1.3. Закон Био-Савара

- •1.4. Взаимодействие параллельных проводов с токами.

- •2. Идея метода

- •3. Лабораторная установка

- •4. Программа работы

- •4.1. Измерения

- •4.2. Обработка результатов

1.3. Связь между векторами м, в и н

у диа- и парамагнетиков

Из теории диа- и парамагнетиков следует. что намагниченность М этих веществ линейно и однозначно связана с полем Н:

М=χН. (6)

Безразмерный коэффициент пропорциональности χ называется магнитной восприимчивостью вещества. Подставляя (6) в (4), получим связь между векторами В и Н:

В=(1+χ)μ0Н=μμ0Н. (7)

Величина μ=1+χ называется магнитной проницаемостью вещества и практически является его основной магнитной характеристикой. У изотропных парамагнетиков χ>0 и для них векторы М и Н параллельны (М↑↑Н). У диамагнетиков χ<0 и для них М и Н антипараллельны (М↑↓Н). Для анизотропных веществ магнитная восприимчивость χ является симметричным тензором 2-го ранга. Далее, однако, будем рассматривать только изотропные вещества.

Теория и эксперимент показывают, диа- и парамагнетики являются веществами слабомагнитными; это означает, что для них коэффициент |χ|≪1 (как правило, |χ|<10−4) и, следовательно, магнитная проницаемость у них μ=χ+1≈1. Так, для парамагнетика алюминия χ=2·10−5, для диамагнетика меди χ=−1·10−5.

Итак, общими характерными особенностями диа- и парамагнетиков являются следующие:

1) слабое намагничивание во внешнем поле, т.е. |χ|≪1 и μ≈1, а, следовательно, согласно (4), небольшое отличие магнитного поля в них В=μμ0Н от внешнего невозмущённого В0=μ0Н;

2) линейная и однозначная зависимость М(Н) и В(Н);

3) полное исчезновение намагниченности при снятии внешнего поля.

1.4. Размерности

В гауссовой системе размерности у величин М, В и Н совпадают, так как вектор Н в этой системе определяется выражением Н=В−4πМ. Все три величины здесь измеряются в гауссах (Гс), или, что то же самое, в эрстедах (Э).

В системе СИ поле В измеряется в тесла (Тл), причём 1 Тл=104 Гс. Поле Н в системе СИ не имеет специального названия. Из соотношения (5) видно, что размерность поля Н есть [А/м]. Единица поля Н в системе СИ поэтому так и называется – «ампер-на-метр». Как следует из формулы (7), магнитное поле В=1 Тл в вакууме создаётся намагничивающим полем Н=В/μ0≈8·105 А/м.

2. Основные характеристики ферромагнетиков

2.1. Кривая намагничивания

Ферромагнетиками называются материалы, способные иметь спонтанную намагниченность, т.е. намагниченность в отсутствие внешнего магнитного поля. К ним относятся железо, кобальт, никель, их различные сплавы друг с другом, а также с марганцем, хромом, алюминием и др.. В отличие от пара- и диамагнетиков, ферромагнетики являются сильномагнитными веществами. Кроме того, зависимость М(Н) у них существенно нелинейна и неоднозначна. Кривая, изображающая зависимость М(Н), называется кривой намагничивания ферромагнетика.

У ферромагнетиков с изотропной структурой (чистое железо, горячекатанная сталь) векторы М, В и Н практически коллинеарны при любом направлении Н. К резко анизотропным ферромагнетикам относится холоднокатанная сталь, широко применяемая в электротехнике. Для такой стали векторы М, В и Н параллельны лишь при намагничивании по двум направлениям – направлению прокатки и перпендикулярному к нему. В дальнейшем, однако, будем предполагать, что рассматриваемые ферромагнетики изотропны, т.е. у них векторы М, В и Н коллинеарны.

Зависимость М(Н) у ферромагнетиков не имеет точного аналитического выражения и определяется экспериментальным путём. Вид кривой намагничивания зависит от начального состояния образца. Кривая, полученная при исходном размагниченном состоянии, называется первичной кривой намагничивания. Она является наиболее определённой характеристикой ферромагнитного материала, поэтому далее под термином «кривая намагничивания» будем иметь в виду именно первичную кривую.

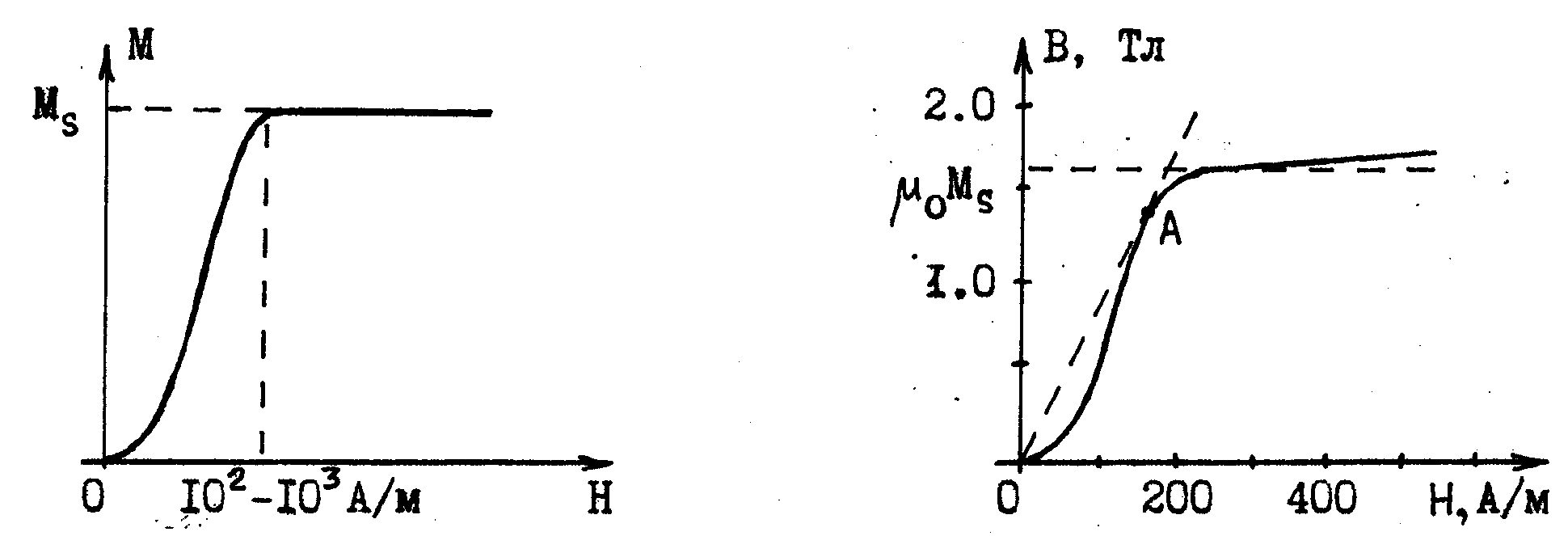

О бщий

вид кривой намагничивания показан на

рис. 1. Уже при сравнительно небольших

полях Н

– обычно порядка 100…1000 А/м, намагниченность

ферромагнетика достигает насыщения

(Мs)

и далее практически не растёт при

увеличении поля Н.

бщий

вид кривой намагничивания показан на

рис. 1. Уже при сравнительно небольших

полях Н

– обычно порядка 100…1000 А/м, намагниченность

ферромагнетика достигает насыщения

(Мs)

и далее практически не растёт при

увеличении поля Н.

Рис.

1. Общий вид кривой

намагничивания

ферромагнетика

Рис.

2. Кривая В(Н)

для

довольно

чистого железа

Кривые намагничивания ферромагнетиков принято представлять, однако, не в координатах (Н, М), а в координатах (Н, В), где В – магнитное поле в ферромагнитном материале, которое в электротехнике принято называть магнитной индукцией. Так как В=μ0М+μ0Н, то кривая намагничивания В(Н) после достижения насыщения намагниченности продолжает расти по линейному закону

В=μ0Мs+μ0Н, (8)

как показано на рис. 2. Но поскольку все ферромагнетики являются сильномагнитными веществами, у которых наведённые магнитные моменты вносят основной вклад в магнитное поле, т.е. μ0М≫μ0Н и В≈μ0М, то наклон прямой (8) практически ничтожен. В этом смысле можно говорить об индукции насыщения Вs≈μ0Мs.