- •Школа психологии и человеческих отношений (1930—1950), поведенческие науки (1950 — по настоящее время)

- •1) Элтон Мэйо, Мери Паркер Фоллетт, Абрахам Маслоу

- •2) Дуглас МакГрегор, Фредерик Герцберг, Уильям Оучи, Ренсис Лайкерт Вальтер Дилл Скотт, Крис Арджирис

- •Хоторнский эффект

- •Результаты Хотторнских исследований

- •Исследования и идеи м.П.Фоллет

- •Теория «X» и «y»

- •Теория z

- •В отождествлении работником себя с нанявшей его фирмой.

- •Основные идеи теории "z"

- •Рекомендации руководителю

- •Элементы двухфакторной модели герцберга

- •Таким образом, руководитель сначала должен снять имеющуюся у работника неудовлетворенность в чем-либо, а потом уже добиваться удовлетворенности Ренсис Лайкерт (1903—1981)

- •Основные идеи и результаты школы человеческий отношений и поведенческих наук

Школа психологии и человеческих отношений (1930—1950), поведенческие науки (1950 — по настоящее время)

1) Элтон Мэйо, Мери Паркер Фоллетт, Абрахам Маслоу

2) Дуглас МакГрегор, Фредерик Герцберг, Уильям Оучи, Ренсис Лайкерт Вальтер Дилл Скотт, Крис Арджирис

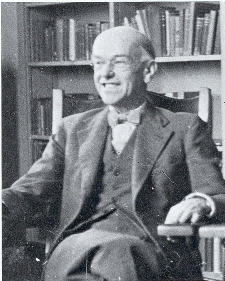

Элтон Мэйо (1880-1949) США профессор индустриальной социологии в Гарварде,

много занимался медициной и исследованиями в области психопатологии |

|

Первый эксперимент он провел еще в 1923— 1924 гг. на текстильной фабрике в Филадельфии, где изучал причины текучести кадров. На фабрике в целом она составляла 50 – 60% в год, однако в прядильном цехе фабрики она подскочила до 250%.

Мэйо начал с тщательного изучения условий труда в прядильном цехе.

Социальная изоляция, отсутствие стимулирующего вознаграждения. Психологическое состояние исследуемых было плачевным: одни из них двигались, как будто в полусне, другие были раздражены и агрессивны. Социально-психологический климат выражался одним словом — пессимизм.

Мэйо предложил очень простое усовершенствование – два десятиминутных перерыва, позволявшие рабочим немного расслабиться в специальной комнате отдыха.

Результаты превзошли все ожидания:

значительно улучшился психологический климат;

текучесть кадров сократилась до 60%, т.е. сравнялась со среднефабричной, а производительность труда возросла на 15%.

фактически исчез пессимизм людей. Они стали выглядеть менее уставшими и более жизнерадостными.

Супервайзерам нововведение не понравилось и они стали сопротивляться.

Хоторнские эксперименты – общее название ряда социально-психологических экспериментов, проводившихся группой учёных под руководством Элтона Мэйо на фабрике «Вестерн Электрикс» в 1927—1932 гг. близ Чикаго США.

Задача экспериментов – выявление зависимости между физическими условиями работы и производительностью труда.

1 этап

На первом этапе изучалась роль освещения в экспериментальной группе из шести рабочих, которые были помещены для наблюдения в специальное помещение

Когда освещение в экспериментальной группе улучшалось, производительность росла. Когда оно ухудшалось, выработка все равно оставалась высокой.

В контрольной группе освещение не меняли, а выработка тем не менее повысилась.

Вывод: существуют другие, неконтролируемые факторы, определяющие увеличение производительности.

2 этап

На втором этапе изучались эти самые «неконтролируемые факторы».

Вместе с работницами в помещении находился ученый-наблюдатель, который должен был фиксировать происходящее и создавать дружескую атмосферу: он ежедневно вступал в неформальные беседы, расспрашивая людей о семье, работе, о них лично. Постепенно ученый взял на себя функции супервайзера (надзирателя), исповедовавшего мягкий стиль руководства. Между испытуемыми сложились гораздо более тесные отношения, чем это могло быть, оставайся они на прежнем месте.

Ученые ввели ряд нововведений, повысивших производительность труда:

паузы отдыха,

второй завтрак за счет компании,

укороченный рабочий день и неделю

Когда же они были отменены, производительность не упала. Исследователи ожидали, что такая отмена окажет сильный психологический эффект и резко понизит выработку. Но гипотеза не подтвердилась.

Вывод: улучшения условий труда не являются основной причиной повышения выработки. На производительность влияют методы руководства и улучшение взаимоотношений.

3 этап

Были проведены 20 тыс. интервью.

Выяснилось, что норма выработки рабочего определяется не его добросовестностью или физическими способностями, но давлением группы, которая устанавливала позицию и статус каждого ее члена.

4 этап

Было открыто сознательное ограничение нормы выработки. Вместо научно обоснованной нормы в 7312 операций испытуемые выполняли в день 6000– 6600. Люди прекращали работу еще до окончания смены, а в интервью многие заявляли, что могли бы сделать гораздо больше.

Причины:

низкий темп защищает медленных рабочих, тем самым оберегая их от нареканий начальства или увольнения

если они будут делать слишком много, то компания срежет наценки

руководство смиряется с заниженной неформальной нормой как с удовлетворительной, оказывая давление лишь на тех, кто не справляется с ней.

К менеджерам рабочие относятся по-разному:

низших чинов они считают «своими» и поэтому не думают им подчиняться;

с начальником участка, хотя и видят в нем более авторитетное лицо, иногда не соглашаются;

мастеру вроде бы и возражают, но и не особенно слушаются. В его присутствии рабочие делали вид, что усердно трудятся, а после ухода прекращали работать вовсе.

Структура межличностных отношений. Группа внутри себя разделилась на подгруппы по личностным признакам. Выделялись аутсайдеры, лидеры и независимые. Каждая клика имела свои нормы и правила поведения. Например:

ты не должен вырабатывать слишком мало или слишком много;

ты не должен говорить начальнику ничего такого, что может нанести вред товарищам;

ты не должен со «своими» сохранять социальную дистанцию или держаться подчеркнуто официально

Социальное поведение людей является следствием определенных представлений рабочих о намерениях предпринимателей (понизить расценки в случае увеличения выработки) и своей роли в организации производства (защита медленно работающих индивидов и классовая солидарность)