- •Глава 1. К истории вопроса об исследовании

- •Глава 2. Особенности нервно-психических, речевых

- •Глава 3. Взаимосвязь речевых и сексуальных нарушений

- •Глава 4. Малоизученные клинические варианты заикания___152

- •Глава 5. Особенности лечения заикания, обусловленные

- •Глава 6. Клиническое и экспериментально-психологическое исследование заикающихся призывного возраста в связи с задачами военной экспертизы.............235

- •Глава 7. Профилактика ........................................281

- •Глава 1

- •1.1. Попытки изучения и устранения заикания в период с IV века до н. Э. По первую половину XIX века

- •1.2. Дидактический и психологический методы устранения заикания

- •1.3. Основные исследования в 30—50-е годы XX века

- •1.4. Современные дидактические и клинико-психологические исследования заикания

- •1.5. Патофизиологические исследования заикания

- •1.6. Трактовка некоторых терминов и результатов лечения заикания в современных исследованиях

- •1.7. Исследование заикания в зарубежных странах конца первой и второй половины XX века

- •6. В чем заключается специфика исследовательской работы за рубежом во второй половине XX века?

- •Глава 2

- •2.1. О заикании как болезни

- •2.2. Необходимость исследования патоморфоза заикания в современных условиях

- •2.3. Сравнительное исследование речевых,

- •2.4. Сравнительное исследование речевых,

- •I. Общий нозоморфоз

- •II. Частный нозоморфоз

- •3.2. Специфика 1990-х годов

- •Глава 4

- •4.1. Истерическое заикание

- •4. Охарактеризуйте специфику возникновения и течения заикания у больных со сниженным интеллектом

- •Глава 5

- •5.1. Специфика подготовительного периода

- •5.2. Особенности охранительного режима (режима молчания)

- •5.3. Специфика этапа автоматизации навыков улучшенной речи

- •5.6. Прогноз и сравнительный анализ

- •5.8. Специфика лого- и психотерапии заикания у детей и подростков, страдающих олигофренией

- •7. Расскажите о специфике устранения заикания у детей и подростков со сниженным интеллектом. В каких формах проводятся элементы психотерапии с этим контингентом больных?

- •Глава 6

- •6.1. Исследование моторных и эмоциональных нарушений у заикающихся при проведении военной экспертизы

- •6.2. Результаты клинико-психологических исследований

- •6.3. Результаты экспериментально-психологических исследований

- •6.4. Результаты корреляционного анализа и обсуждение данных клинического и экспериментально-психологического исследований группы заикающихся призывников

- •6.5. Значение установки заикающихся на призыв в армию при проведении военной экспертизы

- •I группа. «в армии служить хочу»

- •III группа. «в армии служить боюсь»

- •IV группа. «в армии служить категорически не хочу»

- •5. Опишите приемы выявления аггравации и диссимуляции.

- •Глава 7

- •3. Какие формы профилактики заикания следует проводить среди широких кругов населения?

- •10. Данные о наследственности, перенесенных заболеваниях и травмах (по заключению врача или материалам истории болезни).

- •29Герасимова а. С, Степанова г. М. Виды логокоррекционной работы с заикающимися школьниками при закреплении навыков правильной речи // Расстройства речи. — сПб., 1994.

- •60. Казанская в. Г. Общение учителя с учениками в процессе обучения. — сПб., 1996.

- •196. De Nil l. F., Kroll r. M. The relationship between locus of control and longterm stuttering treatment outcome in adult stutterers // j. Of fluency disorders. 1995. 20 (4).

- •287. Zebrowski p. M. The topography of beginning stuttering // j. Of communication disorders. 1995. V. 28.

2.3. Сравнительное исследование речевых,

моторных и нервно-психических проявлений

у больных заиканием

на материале 1980-х годов

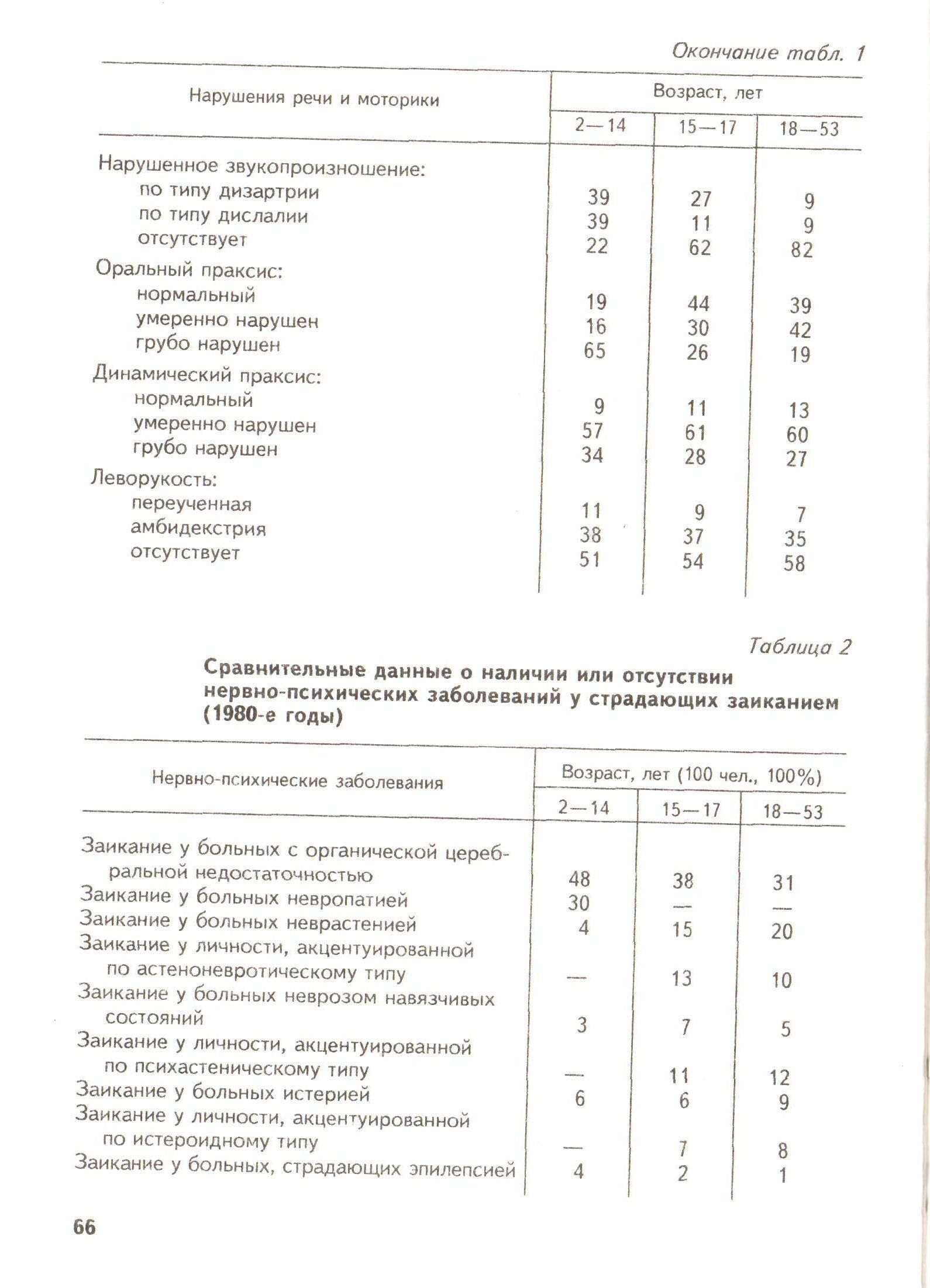

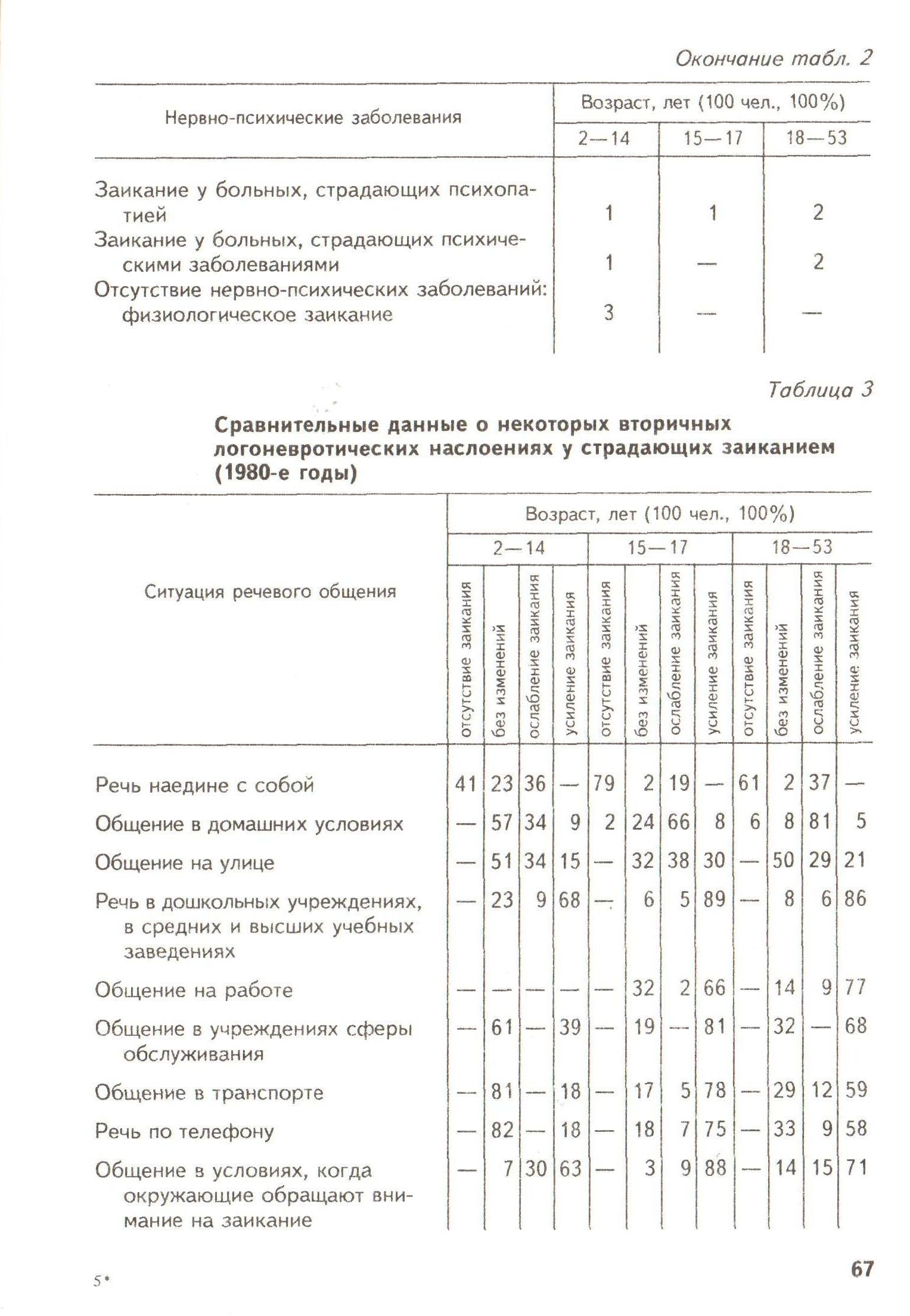

Данные сравнительного анализа моторных симптомов, нервно-психического фона и вторичных логоневротиче-ских наслоений у детей, подростков и взрослых, страдающих заиканием, отражены в таблицах 1, 2, 3.

Таблица 1

Сравнительные данные о нарушениях речи и моторики у страдающих заиканием (в %) (1980-е годы)

Нарушения речи и моторики |

|

Зозраст, ле |

г |

|

2—14 |

15-17 |

18-53 |

Степень заикания: |

|

|

|

легкая |

14 |

3 |

7 |

средняя |

31 |

16 |

32 |

тяжелая |

55 |

81 |

61 |

Тип речевых судорог: |

|

|

|

преобладание клонуса |

36 |

4 |

8 |

преобладание тонуса |

64 |

96 |

92 |

Сопутствующие движения: |

|

|

|

отсутствуют |

77 |

60 |

69 |

легкие |

14 |

21 |

17 |

выраженные |

9 |

19 |

14 |

Форма заикания: |

|

|

|

преобладание артикуляционной |

23 |

10 |

8 |

преобладание голосовой |

7 |

4 |

6 |

преобладание дыхательной |

9 |

2 |

5 |

смешанная |

61 |

84 |

81 |

Темп речи: |

|

|

|

нормальный |

2 |

7 |

9 |

ускоренный |

91 |

92 |

89 |

замедленный |

7 |

1 |

2 |

Темп общих движений: |

|

|

|

нормальный |

4 |

11 |

8 |

ускоренный |

90 |

89 |

91 |

замедленный |

6 |

— |

1 |

Артикуляция: |

|

|

|

нормальная |

27 |

39 |

43 |

нечеткая |

73 |

61 |

57 |

5-3110

65

Заикание у больных невропатией

В данную группу вошли только дети, большинство из которых являются дошкольниками и младшими школьниками. Такой возрастной состав можно объяснить тем, что проявления невропатии или «врожденной детской нервности» (Ковалев В. В., 1979) — повышенная возбудимость, боязливость, плаксивость, вегетативные нарушения, нарушения сна, снижение аппетита и др. — у детей, страдающих заиканием, выступают на первый план, а у заикающихся подростков и взрослых указанная симптоматика, не исчезая, во многих случаях является фоном, на котором при неблагоприятных условиях формируются неврозы. В речевом отношении для этой группы больных характерно преобладание тяжелой степени заикания. Речь, как правило, значительно ухудшается при общении с посторонними людьми и при изменении привычных условий жизни. Но у некоторых детей дошкольного возраста, со слов родителей, заикание нередко возникает и во время игры наедине с собой, когда ребенок, сильно увлекаясь, начинает вслух разговаривать с мнимым собеседником. Общим для таких больных является значительное ухудшение речи в состоянии астенизации нервной системы, вызванной соматическими заболеваниями, нарушениями режима питания, сна и т. п. Речевые затруднения у заикающихся детей данной группы в указанных ситуациях, как правило, сопровождаются вегетативными реакциями, при значительном ухудшении речи у ряда больных возникают выраженные сопутствующие движения. В спокойной обстановке речь улучшается, снижается уровень проявлений вегетативных реакций.

Заикание при неврастении и у больных, акцентуированных по астеноневротическому типу

Как видно из таблицы 2, наибольшее количество заикающихся с неврастенией — это взрослые пациенты (20), на втором месте — подростки (15), среди детей до 14 лет мы выявили только 4 человек, страдающих этой формой невроза, причем все четверо приближались к пубертатному возрасту. Наибольшее количество больных, акцентуированных по

72

астеноневротическому типу, приходится на подростковый возраст (13), на втором месте — взрослые (10). Среди детей эта категория заикающихся отсутствует, так как акцентуации личности (см.: Leonhard К., 1968) — это крайние варианты нормы, которые сказываются в заострении отдельных характерологических черт больного, могут появиться не ранее подросткового возраста. А. Е. Личко (1977) считал, что правильнее было бы говорить не об акцентуированных личностях, а об акцентуациях характера, поскольку именно особенности характера отличают эти личности от других. ..,

Заикание у указанной категории больных возникает в детстве, на фоне соматической ослабленности и нередко у детей с резидуально-органической «почвой». Оно протекает в прямой зависимости от общеневротических проявлений и при психотравмирующих условиях (острая психотравма, психотравмирующие ситуации) может перейти в стойкое речевое нарушение, осложненное неврастенией. Как отмечает В. В. Ковалев (1979), в этиологии неврастении у детей среднего и старшего школьного возраста основная роль принадлежит хроническим психотравмирующим ситуациям, чаще всего связанным с конфликтами в семье и в школе. Клинические проявления неврастении (повышенная возбудимость, утомляемость, раздражительность, колебания настроения, неуверенность в своих силах, нарушения сна, невротические головные боли, неустойчивость внимания и др.), в свою очередь, еще более осложняют положение подростков в учебных заведениях и в семьях, в которых к ним нередко предъявляют завышенные требования.

Нам приходилось наблюдать старших школьников, обратившихся с жалобами на резкое ухудшение состояния речи, снижение памяти и работоспособности. При обследовании этих больных выяснилось, что речевыми эмоционально значимыми ситуациями являются те условия, которые для них были источниками психотравматизации. И вопреки сложившемуся мнению о том, что заикающимся дома говорить всегда намного легче, мы в отдельных случаях выявили почти полную невозможность речевого общения таких детей и подростков со своими родителями, применявшими к ним непомерно жесткие приемы воспитания — завышенные требования, физические наказания, постоянные нравоучения и «проработки» за совершенные, с их точки зрения, проступ-

6-3116

73

ки, а также напоминания о речевом недостатке. Эти дети, вырастая и уже не находясь в полной зависимости от своих родителей, на протяжении многих лет отмечают в их присутствии определенную эмоциональную скованность и некоторое ухудшение речи.

Психотравма, полученная подростком в результате затянувшегося конфликта в учебном заведении и являющаяся причиной невроза и соответственно речевого срыва с фиксацией на нем внимания больного, как правило, «звучит» (цит. по В. В. Ковалеву, 1979) на протяжении всей жизни человека и может привести к ухудшению речи спустя много лет, когда практически здоровые в речевом отношении взрослые люди попадают в условия, напоминающие учебный процесс.

Как указывают Б. Д. Карвасарский (1980), А. М. Свядощ (1982) и другие авторы, в отечественной литературе принято выделять три формы неврастении: гиперстеническую, переходную (состояние раздражительной слабости) и гипо-стеническую.

Для заикающихся, страдающих гиперстенической формой неврастении, которая выражается в повышенной раздражительности, возбудимости, суетливости, несдержанности, повышенной чувствительности к незначительным раздражителям и изменениям окружающих условий, слезливости и т.п., характерны и определенные особенности симптоматики их речевого нарушения.

У подавляющего большинства больных этой группы заикание протекает на фоне значительно ускоренного темпа речи и общих движений. В состоянии возбуждения их речь резко ухудшается, становится неряшливой, нередко — плохо разборчивой, изобилует персеверациями отдельных звуков и звукосочетаний. Они обычно говорят громким, напряженным, плохо модулированным голосом. В связи с сокращениями пауз между фразами или смысловыми частями фраз у них часто наблюдаются нарушения речевого дыхания (речь взахлеб). После вынужденной паузы, вызванной «потерей мысли», что является характерным для больных неврастенией, продолжение речи еще более затруднено, нередко сопровождается сопутствующими движениями и выраженными вегетативными реакциями. Аналогичная картина наблюдается и в тех случаях, когда больных что-либо

возмущает, выводит из себя или когда им приходится какое-то время чего-нибудь с нетерпением ожидать.

При форме раздражительной слабости повышенная нервная и речевая возбудимость легко переходят в состояние вялости и апатии, что в речи заикающихся выражается некоторым замедлением темпа, снижением силы голоса, вялостью артикуляции, тяжелыми судорогами, преимущественно тонического характера в начале речевого акта. Некоторые больные отмечают, что им в таком состоянии говорить трудно и просто не хочется. У больных с нарушениями сна вялость, чувство усталости и разбитости в утренние часы в речи проявляются аналогичным образом.

В психологическом отношении у заикающихся подростков и взрослых, у которых речевое нарушение протекало на фоне неврастении, мы не наблюдали, как правило, стойкой системы логофобий, за исключением тех случаев, когда пси-хотравмирующие ситуации имели непосредственное отношение к их речи. В подавляющем же большинстве случаев в сознании больного доминирующую роль играли переживания, связанные с содержанием психотравмы, вызвавшей развитие неврастении, и, таким образом, его внимание как бы отвлекалось от мыслей о заикании. Такую же отвлекающую роль играют и соматические ощущения и расстройства, которые нередко наблюдаются при этом неврозе (невротические головные боли, неприятные ощущения в области сердца, расстройства желудочно-кишечного тракта и др.).

Гипостеническую форму неврастении в чистом виде у заикающихся нам наблюдать не приходилось, так как она встречается редко. Как отмечает А. М. Свядощ (1982), ссылаясь на данные Л. Н. Канавец, гипостеническая форма наблюдается у 2,3% от общего количества всех страдающих этим

неврозом.

В. А. Ковшиков (1976), Г. А. Волкова (1985), изучая особенности проявления заикания у взрослых и сопоставляя их с психоневротическим фоном, на котором оно протекает, при гипостенической форме неврастении отмечают у больных чрезмерно расслабленную во время речи мышечную сферу, сгорбленную осанку, однообразные и невыразительные позы, бедную мимику и отсутствие выразительной жестикуляции. Началу речи таких больных предшествует длительный латентный период. Речь их отличается замедленным темпом,

75

сниженной силой голоса. Вялая артикуляция в сочетании с судорогами нарушает внятность произношения. Естественное интонирование речи нарушено. Во многих случаях заикание сопровождается другими дефектами речи (полиморфная дислалия, функциональная риналалия), усугубляющими его проявления. Сложный и стойкий симптомокомплекс заикания, протекающего у больных на фоне гипостенической формы неврастении, как указывают авторы, отрицательно влияет на осуществление важных для личности потребностей и стремлений.

Заикание у больных неврозом

навязчивых состояний и у лиц, акцентуированных

по психастеническому типу

В количественном отношении эти пациенты распределяются следующим образом: некоторое преобладание заикающихся с неврозом навязчивых состояний встречается среди подростков (табл. 2—7), акцентуации характера по психастеническому типу у подростков и взрослых наблюдаются примерно с равной частотой.

В происхождении невроза навязчивых состояний большое значение имеют специфические тревожно-мнительные черты характера (Свядощ А. М., 1982). Невроз навязчивостей более тесно связан с особенностями личности, чем другие неврозы. Такие личностные особенности, как тревожность, мнительность, нерешительность, неуверенность в своих силах, характерны и для заикающихся, акцентуированных по психастеническому типу.

Указанные черты характера, развиваясь в результате воздействия комплекса этиологических факторов, ведущую роль среди которых играют условия жизни и воспитания ребенка, являются благоприятной почвой для возникновения ло-гоневроза и во многом определяют специфику его течения. Так, нарушение речи, возникшее в результате психотравма-тизации у боязливого, мнительного, ипохондричного ребенка, проявляется обычно в острой форме. При этом наибольшее патогенное воздействие производит психотравмирующий раздражитель, который по своему содержанию совпадает с содержанием уже сформировавшихся у ребенка страхов (боялся темных помещений — наказали, закрыв в темной ком-

76

нате; боялся собак — испугала собака и т. п.). В этих случаях развивается заикание в тяжелой степени, с преобладанием тонических речевых судорог, нередко наблюдаются выраженные сопутствующие движения головы, конечностей. В форме заикания, как правило, представлен дыхательный компонент — зафиксированное нарушение дыхания в момент сильного испуга («перехватило дыхание»). У таких больных, не лечившихся в детстве или прошедших лечение без стойких положительных результатов, к подростковому возрасту появляются фобии отдельных звуков и звукосочетаний (возможна и боязнь отдельных слов, например собственной фамилии), страх речевого общения в различных эмоционально значимых ситуациях (аудитория, транспорт, магазины, телефон и др. — см. табл. 3), оформляются защитные уловки в виде эмболофразий, подбора слов по принципу легкости произношения, возникают различные ритуальные движения. В состоянии эмоционального напряжения указанные явления значительно усиливаются.

Наиболее характерными условиями возникновения сильного эмоционального напряжения для данной группы больных являются ситуации ожидания речевого срыва, когда больной не может отказаться от активной речи в трудных для него случаях (выступление на собрании, разговор по телефону и пр.). Эмоции ожидания речевой неудачи, болезненная фиксация внимания на начале предстоящего речевого акта, вегетативные нарушения, усиливающиеся в таких условиях (затрудненное дыхание, тахикардия, потливость, покраснение или побледнение лица, напряжение мышц тела, в том числе и мышц артикуляционного аппарата), — все это неизбежно приводит к речевому срыву, нередко задерживает начало речи, вызывает судорожные сопутствующие движения. В таких ситуациях речь больного бывает бессвязной, отличается характерной разорванностью, страдает и ее семантическая сторона, так как внимание заикающегося фиксируется на речевых затруднениях и их преодолении.

У отдельных больных на ситуативные логофобии по механизму условнорефлекторной связи наслаиваются в эмоционально значимых ситуациях другие, близкие по содержанию навязчивые страхи. Нам приходилось наблюдать юношу-студента, у которого страх речи в аудитории после иронической реплики сокурсницы по поводу его нарушенной речи ослож-

77

нился эрейтофобией. В момент психотравмы он смутился и сильно покраснел. В дальнейшем, зафиксировав на этом внимание, он со страхом ждал не только своего выступления на групповом занятии, но и боялся в этой ситуации покраснеть.

У нескольких заикающихся подростков и взрослых боязнь общения с посторонними лицами сопровождалась страхом гипергидроза ладоней, особенно в тех случаях, когда в официальной обстановке им могли протянуть руку для рукопожатия. Некоторые из них всегда имели наготове платок и пытались в нужный момент незаметно обтереть ладонь.

Красивая девушка, страдающая заиканием, по специальности маляр-штукатур, отказывалась от посещения дискотек, так как боялась обнаружить в людном месте не только свой речевой недостаток, но и якобы исходящий от нее постоянно запах пота. Эта фобия появилась после слов соседки по общежитию, сказавшей во время ссоры в присутствии нескольких человек, что больная — заика, да еще к тому же от нее всегда плохо пахнет.

В отдельных случаях нам приходилось наблюдать взрослых заикающихся с выраженной ситуативной логофобией и двигательными защитными ритуалами, у которых в результате дополнительной психотравматизации возникали новые по своему содержанию навязчивые страхи и опасения.

Так, у больного 3., 24 лет, инженера по профессии, отличающегося тревожно-мнительными чертами характера и страдающего ло-гоневрозом в тяжелой степени с логофобией и ритуальными движениями, на фоне резкой астенизации после перенесенного гриппа в момент интимной близости с женой произошла преждевременная эякуляция. Жена на это отреагировала грубым замечанием. Больной, удрученный своим состоянием и тяжело травмированный бестактностью жены, которую любил и не хотел потерять, зафиксировал внимание на случившемся. В течение нескольких недель он боялся продолжать супружеские отношения, ссылаясь на плохое самочувствие, а когда, сильно волнуясь, рискнул их возобновить, снова потерпел неудачу. С этого момента у него появились навязчивые мысли о своей неполноценности и в половом отношении. Постепенно эти мысли приобрели доминирующий характер. Логофобия и защитные двигательные ритуалы, связанные с речью, не исчезая, как бы ушли на второй план, уступив ведущее место более актуальным для больного навязчивым переживаниям и страхам.

78

Как видно из приведенного примера, новые по своему содержанию навязчивые страхи не вытесняют у заикающихся данной группы болезненных переживаний, связанных с их нарушенной речью, но могут в отдельных случаях несколько снизить их значимость в связи с появившимися более актуальными проблемами. В целом, появление новых фобий утяжеляет состояние больных, усиливает астеноневротиче-скую симптоматику, заостряет их личностные особенности и в итоге отрицательно сказывается на течении речевого нарушения, затрудняя проведение лого- и психотерапевтических мероприятий.

Заикание у больных истерическим неврозом и у лиц, акцентуированных по истероидному типу

В группе заикающихся детей до 14 лет, в сравне- I нии с другими формами неврозов, этот невроз представлен несколько более широко (6 человек — см. табл. 2) и проявляется в дошкольном и младшем школьном возрасте в виде истерических реакций на возникающие трудности, а ближе к подростковому возрасту при соответствующих условиях приобретает завершенные черты истерического невроза. Такое же количество заикающихся с этим неврозом выявлено среди подростков. У взрослых больных истерия наблюдалась в 9 случаях. Истероидная акцентуация характера, как показано в табл. 2, у подростков и взрослых встречается примерно в равных количественных отношениях.

Многие исследователи (Личко А. Е., 1977; Ковалев В. В., 1979; Гурьева В. А., Гиндикин Н. Я., 1980; Свядощ А. М., 1982 и др.) отмечают, что ведущую роль в формировании истероидных черт характера у ребенка играют внешнесре-довые факторы и, прежде всего, семейное воспитание по типу «кумира семьи». В условиях вседозволенности и потакания капризам, когда ребенку в связи с задачами воспитания и обучения начинают предъявлять определенные требования, к выполнению которых он заранее приучен не был, в ответ у него могут развиваться различные защитные истерические реакции (рвоты, приступы удушья и др.), а при определенных предпосылках (ускоренный темп речи и общих движений, некоторая задержка речевого развития,

79

соматическая ослабленность) может остро возникнуть и заикание.

Нередко в таких случаях заикание развивается в результате конфликта с близкими (заставили что-либо сделать, отказали в покупке понравившейся игрушки и пр.), после бурной истерики и кратковременной потери речи. Испугавшиеся родители в подобных ситуациях спешат разрешить конфликт путем удовлетворения требований ребенка, и возникшее нарушение речи фиксируется по механизму «условной приятности или желательности» болезненного симптома (Свядощ А. М., 1982).

В клинической картине заикания у истероидных больных уже в детском возрасте характерна выраженная вариабельность степени речевого нарушения и ее прямая зависимость от конкретной ситуации. Наедине с собой эти больные не заикаются. Не испытывают они выраженных речевых затруднений и в тех случаях, когда окружающие на их речь не обращают внимания и особого сочувствия к больным не проявляют. Но даже в условиях семьи, одной группы детского сада, школьного коллектива эти больные разговаривают по-разному. Речь ухудшается в общении с теми людьми, которые в связи с заиканием жалеют больных и обычно предоставляют им различного рода льготы (в семье — всячески ограждают от забот, в учебном коллективе — меньше спрашивают и т. д.). При достижении желаемого речь таких больных, как правило, улучшается. Когда же они сталкиваются с определенными препятствиями (жесткие требования без скидок на их состояние и речь), нередко осуществляется «уход в болезнь», что влечет за собой резкое усиление речевой симптоматики.

Иногда в конфликтных случаях, независимо от выраженности степени заикания, больные дают «отказы» от речи, ссылаясь на то, что они совершенно не могут говорить.

Заикание данной категории больных, протекающее на фоне истерии, как и другие симптомы и проявления истерического невроза, обычно отличаются четкой «рациональностью» (Свядощ А. М., 1982). Например, студенту требуется справка для предоставления академического отпуска или освобождение от спортивных занятий — речь его значительно ухудшается.

Больные указанной категории ведут себя своеобразно и на групповых логопедических занятиях. Если подавляющее

80

большинство наших пациентов — подростков и взрослых, применяя определенные логопедические приемы, на занятиях говорят без заикания, то заикающиеся, страдающие истерическим неврозом и не утратившие «условную приятность или желательность» заикания, в присутствии группы говорят очень плохо или совсем отказываются от речи.

На вопрос, почему вы молчите, больная Ц., 19 лет, студентка II курса технического института (родители категорически запретили ей выйти замуж за немолодого человека, злоупотреблявшего алкоголем, и больная хотела доказать им, что этим они доводят ее до тяжелой болезни), отвечала без тени заикания: «Я не могу говорить, потому что у меня сжимает горло и появляются боли под ложечкой».

Желая отвлечь больную от речевого акта, мы подробно расспросили ее об ощущениях, которые она испытывает. И Ц. очень охотно и выразительно, несколько театрально, обращаясь не только к специалисту, но и ко всей группе, без малейших признаков заикания рассказала о том, как ей трудно говорить и что она при этом испытывает. Когда же мы, призывая в свидетели членов группы, пытались обратить ее внимание на то, что у нее речь в настоящий момент совершенно нормальна, больная немедленно продемонстрировала тяжелые речевые судороги и даже сопутствующие движения, непроизвольно копируя одного из самых тяжелых заикающихся

в этой группе.

Но стоило только снова отвлечь внимание больной от ее речи, заговорив о недавно просмотренном ею интересном спектакле, похвалив ее изысканный художественный вкус, отметив умение тонко разбираться в психологии людей, как Ц. оживлялась и, чувствуя симпатию группы, забывала о своей речи и говорила без затруднений.

В целом для данной группы заикающихся характерна не только значительная вариабельность степени речевого нарушения, но и определенная изменчивость форм заикания и неустойчивость моторных проявлений.

Нередко заикание протекает у них на фоне некоторых голосовых нарушений: напряженного, плохо модулированного, хриплого голоса, который может в моменты сильного эмоционального напряжения пресекаться либо на какое-то время полностью исчезать.

Логофобии у этих больных носят строго избирательный характер и закрепляются по механизму «условной приятности и желательности» симптома (с подругой говорить

81

легко; на уроке математики, которую больная не любит и не знает, говорить совершенно не может; пойти в магазин и сделать для себя нужную покупку — нетрудно; сходить в продуктовый магазин для семьи — мешает тяжелое заикание и т. п.).

Таким образом, характерологические особенности этих больных, воспитанные с детства (эгоцентризм, нежелание считаться с интересами окружающих и пр.), специфика их невротического состояния полностью связаны с имеющимися у них речевыми нарушениями и во многом определяют их проявления, нередко превращают заикание в своеобразный щит, за который бессознательно, а иногда и прямо агг-равируя речевую симптоматику, они прячутся.

Специфика возникновения и течения заикания, развившегося у взрослых людей на фоне истерического невроза, рассмотрена в главе 4.

Заикание у больных, страдающих эпилепсией

Большинство больных этой категории вошли в детскую группу (табл. 2). Среди подростков мы наблюдали двух таких заикающихся, в группу взрослых вошел один больной, у которого в анамнезе были отмечены эпилептические припадки, прекратившиеся в результате интенсивной терапии после 17 лет.

Такое распределение больных соответствует литературным данным, указывающим на то, что эпилепсия возникает в большинстве случаев в детском и подростковом возрасте.

При сравнении причин возникновения эпилепсии и невро-зоподобного заикания обращает на себя внимание некоторая общность механизмов развития этих заболеваний, обусловливающая повышенную судорожную готовность больных как в тех, так и в других случаях (Абрамович Г. В., 1968; Кры-шова Н. А., 1969), чем, очевидно, и объясняется относительно большое количество случаев эпилепсии среди заикающихся детей (4%).

У 7 обследованных заикающихся (6 мужчин, 1 женщина), страдавших эпилепсией, речевое нарушение возникло в дошкольном возрасте. Появление эпилептических припадков предшествовало возникновению заикания, которое у 5 человек развилось постепенно, без видимой причины; в двух слу-

82

чаях родители называли испуг, возможно, как традиционную . причину заикания.

У двух заикающихся из детской группы после появления в возрасте 1 года и 2 лет эпилептических припадков наблюдалась некоторая задержка психофизического и речевого развития. Дети начали отставать от своих сверстников в росте и весе, задерживалось развитие двигательных навыков (особенно тонких движений рук), запас знаний и представлений возрасту не соответствовал, наблюдалось отставание речевого развития в лексическом, грамматическом и фонетическом отношении. Фразовая речь появилась к 3 годам.

В период формирования фразовой речи без видимых причин у детей возникло заикание, которое в короткий срок приобрело признаки тяжелого речевого нарушения. К особенностям проявления заикания у этих детей можно отнести замедленный темп речи, нечеткость артикуляции, монотонность голоса, застревание на отдельных слогах и словах, повторы слов и словосочетаний, персеверации слогов. При этом «трудных» звуков и звукосочетаний, на которых ребенок фиксировал бы свое внимание, у них не наблюдалось. В форме заикания преобладал артикуляторно-голосовой компонент, выражающийся преимущественно тонико-клониче-скими речевыми судорогами. Ритуальные движения отсутствовали, в момент наиболее выраженных речевых затруднений появлялись сопутствующие движения головы и рук.

Наиболее характерным для этих больных является то, что выраженность их речевого нарушения не связана с какими-либо определенными внешнесредовыми ситуациями, а обусловливается их состоянием. При снижении частоты припадков и улучшении общего состояния улучшалась и их речь, если припадки учащались — усиливались и речевые судороги.

У четырех больных (двое младших школьников и двое подростков) заикание развилось в дошкольном возрасте на фоне типичных малых припадков и психомоторных пароксизмов. В этих случаях задержки психофизического и речевого развития у детей не наблюдалось.

Речь этих заикающихся, в целом отличаясь указанными выше особенностями, была лишена характерного отпечатка, который накладывает на заикание задержка психофизического и речевого развития: словарный запас, грамматический строй, звукопроизношение были в пределах нормы.

83

У большинства болыых, входивших в группу детей и подростков, замедленный темп речи, обусловленный тугоподвижностью мыслительных процессов, плохим переключением общемоторных и речевых движений, сочетался с периодами двигательной расторможенности, склонностью к аффективным вспышкам. В этих случаях речевые судороги протекают на фоне ускоренного темпа речи, ухудшения артикуляции, сокращения пауз между фразами и их смысловыми частями, что щиводит нередко к нарушению речевого дыхания.

Характерные для больных эпилепсией изменения психики, усиливающиеся к подростковому возрасту (жестокость, агрессивность, черствость, эгоистичность, угодливость, заострение на отрицательных эмоциях, неустойчивость настроения, плохое усвоение грограммного материала и др.), ставят этих детей в учебном коллективе в особое положение, нередко провоцируют конфликтные ситуации. Конфликты, не влияя непосредственно на течение заикания, могут ухудшить общее состояние (ольных, что, как уже указывалось выше, в свою очередь, может отрицательно сказаться на состоянии их речи.

Заикающиеся этой группы в силу перечисленных особенностей большой заинтересованности в преодолении речевого нарушения не проявлял*: логопедический кабинет диспансера посещали благодаря инициативе и усилиям родителей, самостоятельно над речло практически не работали. В тех случаях, когда все же удавалось добиться в результате занятий некоторой автоматизации навыков улучшенной речи, после очередного припека эти навыки у больного в значительной мере утрачивалась.

Заикание у больных, страдающих психопатией

Психопатия, п< определению ряда авторов, ~— форма психической патологга, которая клинически проявляется в патологических чертах характера, в неуравновешенности и дисгармонии личности.

Многими исследователями (Личко А. Е., 1977; Гурьева В. А., Гиндикин В. Я., 1980 ИДР-) в происхождении психопатий выделяются три основньх этиологических фактора: наследственный, экзогенно-оринический и социально-средовый.

84

Последнему в литературе нередко придается ведущее значение.

В зависимости от особенностей возникновения и течения этого заболевания больные психопатией подразделяются на различные типы (возбудимые, эпилептоидные, истероидные, неустойчивые, тормозимые, шизоидные и др.).

Среди обследованных нами пациентов психопатия наблюдалась у четырех заикающихся (один ребенок 12 лет с неустойчивым типом психопатии, один 16-летний подросток с эпилептоидной психопатией и двое взрослых больных, у которых заикание протекало на фоне психопатий возбудимого

типа).

У трех больных заикание развивалось постепенно, без видимых причин, и у одного мальчика — по подражанию. Для всех больных характерно отсутствие глубокой невротической переработки речевого нарушения. В тех случаях, когда осуществлялась фиксация внимания на дефекте речи, она носила специфический характер, вытекающий из личностных особенностей пациентов.

Приведем примеры.

Больной А., 12 лет, ученик 4 класса массовой школы. Отец — инженер, мать — торговый работник. Ребенок — единственный, от первой беременности. Во время беременности мать находилась в течение нескольких месяцев в состоянии сильного эмоционального напряжения, так как ревизией на ее работе были вскрыты злоупотребления. Несколько сотрудников понесли наказание в уголовном порядке, она проходила по делу свидетелем.

Ребенок родился семимесячным. Роды — без патологии. Масса тела при рождении — 2100 г, рост — 47 см. Грудное вскармливание — три месяца. Психофизическое развитие до года — в пределах нормы, но ребенок отличался повышенной возбудимостью, плохо засыпал, по ночам часто просыпался.

Речевое развитие протекало нормально, к полутора годам мальчик говорил развернутыми фразами. Темп речи и общих движений был значительно ускорен.

Из заболеваний перенес грипп (в 3 года), ветряную оспу (в 5 лет), дважды — пневмонию (в 6 и 7 лет), частые ОРЗ.

Мальчик рос непослушным, непоседливым; спокойные настольные игры, рисование, конструктор — игнорировал. Очень любил подарки, но быстро к купленной игрушке охладевал, настойчиво требуя новых игрушек.

85

По характеру был общительным, безудержно-болтливым, склонным к лживости. Уже в детском саду обратил на себя внимание воспитателей как ребенок, плохо укладывающийся в режим дошкольного учреждения, не умеющий сосредоточиваться на играх и проводимых занятиях. В отношениях с детьми, к которым тянулся, всегда был подчиняемым. Мальчика легко можно было спровоцировать на любые шалости и проказы, которые он совершал, не задумываясь о последствиях. Когда же его уличали в проступке, он, несмотря на очевидные доказательства вины, очень «правдиво» убеждал воспитателей и родителей, что это сделал не он. На наказания иногда реагировал бурными аффектами: плакал, кричал, топал ногами, употреблял бранные выражения, совершенно не чувствуя дистанции между собой и взрослыми. Успокаивался быстро, очень искренне давал обещания исправиться, вести себя хорошо, но тут же с легкостью мог повторить все сызнова.

В семье, несмотря на внешнее благополучие, обстановка мало способствовала нормальному воспитанию ребенка. Отец — по характеру своему человек угрюмый, неразговорчивый, занятый своими делами — сыну внимания не уделял. Мать, женщина нервная, крикливая, скорая на расправу, всегда находилась с сыном в состоянии конфликта, постоянно его ругала, нередко наказывала физически. Но на мальчика эти «воспитательные» меры особого впечатления не производили, все его поступки отличались легковесностью, стремлением только к получению одних удовольствий, нежеланием привыкать даже к элементарному труду (убирать постель, мыть посуду). В отношениях с родителями и окружающими он постоянно лгал, изворачивался, придумывал всякого рода небылицы.

В младших классах школы указанные черты характера стали более выраженными. Мальчик почти не работал на уроках и дома, но, обладая неплохой памятью, все же кое-как дотянул до 3 класса. Однако программу 3 класса в связи с полным нежеланием заниматься и неудовлетворительным поведением (драки, мелкое воровство в столовой, нежелание подчиняться школьным правилам, прогулы уроков и т. п.) пришлось повторить. Повторное прохождение программы успеваемости не улучшило.

Заикание у ребенка появилось в 11-летнем возрасте, видимо, по подражанию. Он общался на улице с подростком, страдавшим этим речевым нарушением. Подросток, державшийся как «настоящий мужчина» (употреблял нецензурные выражения, курил), очень нравился А., и больной, копируя манеры своего старшего приятеля, бессознательно скопировал и его речь.

К нам больной был направлен в 12-летнем возрасте детским психиатром, у которого состоял на учете в течение года.

86

При логопедическом обследовании выявлено следующее: заикание в средней степени, артикуляторно-голосовая форма, тонико-клонический тип речевых судорог. Сопутствующих и ритуальных движений не наблюдается. Темп речи значительно ускорен, артикуляция, звукопроизношение — в пределах нормы. В возбужденном состоянии проскальзывают персеверации отдельных слогов. Оральный праксис — в пределах нормы, динамический праксис — персеверации в пробе «кулак — ребро — ладонь». Внимание на речи не фиксирует. Общителен, доброжелателен, словоохотлив. Установки на лечение не имеет.

Клинический диагноз: психопатия (неустойчивый тип).

Курс лечения прервал в самом начале.

В случаях заикания у взрослых больных, страдающих возбудимым типом психопатии, обращает на себя внимание прежде всего то, что они в логотерапевтический кабинет, по сути дела, попали случайно. В обоих случаях их привели пожилые родители с просьбой: «Пожалуйста, полечите. Может, он у нас такой, потому что заикается». И в одном, и в другом случае родители причины заикания указать не могли («наверное, чего-то испугался»). Больных привели в наиболее тяжелые минуты их жизни — один не удерживался ни на одной работе, от другого ушла жена, прожив с ним полгода. Оба заикающихся, не имея установки на лечение, о своем речевом нарушении говорили неохотно, жалоб, характерных для больных логоневрозом, не предъявляли, во всех своих бедах обвиняли окружающих.

У больного К., 28 лет (последнее место работы — разнорабочий продуктового магазина), при логопедическом обследовании было выявлено заикание в тяжелой степени, осложненное нарушением звукопроизношения по типу стертой дизартрии, тонико-кло-нический тип речевых судорог, смешанная форма, невыраженные сопутствующие движения головы. Темп речи в пределах нормы, артикуляция смазанная, голос напряженный, плохо модулированный. Со слов родителей, в моменты аффективных вспышек, «когда он может натворить все, что угодно», больной говорит громко и быстро, почти совсем не заикается. Состояние гневливости возникает по малейшему поводу и без всякого повода, как дома, так и на работе. За драку, учиненную в таком состоянии, больной был с последней работы уволен и искать новую работу не хотел, так как «никому не желает кланяться».

87

Больной Ф., 33 года, работает оператором ТЭЦ. Видимо, под влиянием матери считает, что жена от него ушла из-за того, что он заикается. Из беседы с больным и его матерью выяснилось, что Ф. с 16-летнего возраста злоупотребляет алкоголем. В состоянии алкогольного опьянения и «с похмелья» обычно бывает злобным, агрессивным, ко всем «цепляется» и устраивает скандалы. Но, работая по сменам (по 12 часов подряд, сутки дома), на работу старается ходить трезвым, «ведет там себя очень хорошо, начальство очень уважает». Скандалы обычно устраивает дома, с соседями по квартире, на улице. Когда для выпивки денег нет, готов все с себя продать, только чтобы выпить. В недлительных промежутках между выпивками обычно бывает раздражительным, угрюмым, всегда чем-нибудь недоволен, молчит или начинает ворчать, придираться к хозяйственным мелочам, «все ему не так поставлено и положено», скандалы дома затевает и в трезвом состоянии.

При логопедическом обследовании выявлено заикание в средней степени на фоне тахилалии, смешанная форма, тонико-клони-ческий тип речевых судорог. Сопутствующих и ритуальных движений не наблюдается. Артикуляция смазанная, речь неразборчивая. Внимание на речи не фиксирует. Со слов матери, «выпивши, говорит хорошо». В трезвом состоянии, «когда нервничает и ругается, начинает сильно заикаться».

На наш вопрос, усиливается ли заикание, когда больной очень ругается и дерется, мать, подумав, сказала, что не знает, так как в эти минуты не до его заикания.

Оба больных — и К., и Ф. — после проведенных обследований, как и ожидалось, в кабинете больше не появились.

Из приведенных историй болезни видно, что во втором случае заикание протекало не только на фоне психопатии, но и хронического алкоголизма, который развился у Ф. в подростковом возрасте.

Многие авторы отмечают взаимосвязь психопатий с алкоголизмом. В. А. Гурьева, В. Я. Гиндикин (1980) указывают на то, что в группе подростков значительно чаще, чем у взрослых алкоголиков, отмечаются доалкогольные (преморбидные) психопатические и невротические симптомы, вегетососудис-тая и эндокринная недостаточность. При наличии преморбид-ной патологической отягощенности у подростков пубертатный период протекает особенно бурно и принимает затяжной характер, что способствует наиболее злокачественному течению алкоголизма в тех случаях, когда начало злоупотребления алкоголем совпадает с указанным периодом.

88

С другой стороны, при алкоголизме подростков и юношей особенно быстро наступает психопатизация — с возбудимостью, раздражительностью, вспыльчивостью, злобностью, агрессивностью, грубостью, частыми колебаниями настроения.

Заикание, развившееся у таких больных в детстве на фоне ослабленной нервной системы и нарастающих психопатических изменений личности, иногда может служить удобным объяснением особенностей поведения и ранней алкоголизации больного (история болезни Ф.). Но, как показывают наблюдения, речевое нарушение, входя в общую структуру нервно-психической патологии больных и обладая особенностями, вытекающими из этой патологии, само по себе не имеет существенного значения в системе отношений личности с окружающей средой и уходит как бы на второй план, играя нередко роль своеобразного психологического прикрытия.

Видимо, заикающихся, страдающих психопатией, значительно больше, чем мы наблюдали в числе исследованных больных. В силу отсутствия фиксации внимания на речевом нарушении, обусловленном их патохарактерологическими особенностями, они в логотерапевтические кабинеты попадают редко. Заикание, протекающее на фоне других типов психопатий (шизоидного, истероидного, астенического и др.), нам наблюдать не приходилось. Мы не имели также возможности наблюдать речь больных психопатией, истории болезни которых приводятся выше, в состоянии аффективных реакций, а особенности проявления у них заикания в такие моменты были зафиксированы со слов больных и их родителей. Поэтому, когда родственники говорят о том, что в состоянии возбуждения или аффекта речь у одного заикающегося улучшается, а у другого становится хуже, здесь возможны определенные неточности.

В этих случаях, видимо, уровень речевых затруднений зависит от степени возбуждения больного. Состояние раздражительности, недовольства, т. е. невысокая степень возбуждения, может дать ухудшение речи, а аффективное состояние, как высшее проявление возбуждения, в определенной мере может улучшить речь заикающегося за счет резкого усиления голоса, улучшения артикуляции и эмоциональной разрядки, которая происходит в подобные моменты.

89

Заикание у больных, страдающих психическими заболеваниями

В эту малочисленную группу вошли три человека: один ребенок дошкольного возраста и 19-летний юноша, страдающие шизофренией, а также больной 23-х лет, у которого в результате острой психотравмы развился реактивный психоз (реактивный параноид).

Особенности течения заикания у данной группы больных во многом зависят как от клинических проявлений психического заболевания, так и от возраста, в котором это заболевание развивается.

Характеризуя клинические особенности шизофрении детского возраста, необходимо отметить, что одним из ранних симптомов этого заболевания являются расстройства речи. Дети мало пользуются ею, иногда у них возникает элективный мутизм как проявление нарушения контакта с окружающими или рудиментарные кататонические расстройства. При более длительном течении болезни могут наблюдаться неравномерность речевого развития, нарушения темпа, вычурность интонации, монотонность голоса.

На фоне характерной двигательной неловкости либо растор-моженности, сопровождающейся изменениями речевого темпа и ритма, в отдельных случаях может развиться и заикание.

В качестве примера приведем историю болезни больного М., 6 лет, вошедшего в данную группу заикающихся.

Ребенок от первой беременности, которая протекала на всем протяжении с тяжелым токсикозом. Роды срочные. Масса тела при рождении — 2800 г, рост — 49 см. Закричал сразу. Грудное вскармливание — один месяц, потом в связи с тяжелым маститом у матери мальчик был полностью переведен на искусственное питание.

Мать — зубной врач, отец — инженер. Матери к моменту рождения сына было 36 лет, отцу — 52 года. Наследственность отягощенная: родная тетка отца, с которым мать разошлась вскоре после рождеьия сына, болела шизофренией.

Физическое развитие: первые зубы появились к 4 месяцам, сидеть начал в 7 месяцев, ходить — к 1 году 4 месяцам.

Речевое развитие: гуление — с 4 месяцев, первые слова начал произносить после года, фразовая речь появилась к 1 году 7 месяцам.

До трех с половиной лет поведение ребенка не отличалось ка-кими-либс особенностями. Он был очень привязан к матери, которая, считая себя виноватой в том, что мальчик лишен отца, всю свою жизнь посвящала сыну. Детский сад М. не посещал, в отсутствие матери оставался с бабушкой и всегда с нетерпением ждал возвращения матери с работы.

Когда мальчику исполнилось три с половиной года, мать в связи со сложным переломом ноги попала на длительное время в больницу. М. очень тяжело переносил разлуку с ней. Часто плакал, потерял аппетит, заметно перестал интересоваться игрушками. Появились ночные страхи. Первое время, по рассказам бабушки, содержание страхов совпадало с психотравмирующей ситуацией: мальчику несколько раз представлялось, как Баба-Яга уносит из дома мать. Затем страхи приобрели отвлеченный, не связанный с психотравмой характер. Ребенок начал бояться скульптурного портрета Льва Толстого. Когда бабушка спрятала скульптуру, мальчику начало казаться, что кто-то смотрит на него из угла, находится под кроватью. Присутствие рядом бабушки ребенка успокаивало не сразу.

В этот период поведение мальчика изменилось. На улице он почти не играл с детьми, подолгу в одиночестве катал найденную где-то самодельную маленькую тачку на подшипнике, забросил свои ранее любимые игрушки. Привлечь его внимание к чему-либо стало очень трудно, так как он все время был сосредоточен на своих мыслях. Разговоры бабушки о матери оставляли М. равнодушным.

Вернувшаяся из больницы через полгода мать не узнала своего сына — ребенок к ней полностью охладел. По ее словам, мальчик, наверное, от нее отвык.

Постепенно изменилась и речевая активность больного. Мальчик преимущественно говорил только тогда, когда к нему обращались окружающие. Речь его стала более упрощенной, он все реже использовал развернутые фразы. На вопросы отвечал нехотя, словно отвлекался от какого-то важного дела, в которое ушел с головой.

В б лет у М. на фоне указанных особенностей без видимой причины постепенно начало развиваться заикание, в связи с чем он и попал к нам на консультацию.

При логопедическом обследовании выявлено заикание в средней степени, артикуляторно-голосовая форма, тонико-клонический тип речевых судорог. Темп речи замедлен, артикуляция вялая, голос монотонный, тихий. Наблюдается нарушение звукопроизноше-ния по типу стертой дизартрии (ротацизм, ламбдацизм). Сопутствующие и ритуальные движения отсутствуют. Речь во время обследования односложная. Активный словарь возрасту не соответствует. Обращенную речь понимает удовлетворительно (некоторые смысловые оттенки не улавливает), внимание ребенка удается сконцентрировать с трудом. Выраженные речевые затруднения возникают

91

в начале речи, когда больной произносит первые слова, как бы преодолевая речевую вязкость. К игрушкам, картинкам, логопедическим инструментам относится безразлично. Внимания на речевых затруднениях не фиксирует. Диагноз: шизофрения.

В случаях развития психического заболевания у взрослых людей при условии, что заикание появилось у них в детстве, речевое нарушение, особенно когда оно значительно выражено, может в течение ряда лет протекать как логоневроз.

У таких больных могут наблюдаться вторичные логонев-ротические наслоения, ситуативный страх речи, звукофобии и т. п. Но при появлении первых признаков психического заболевания отношение больного к дефекту речи начинает меняться. Психогенное значение заикания постепенно утрачивается, и по мере нарастания психопатической симптоматики речевое нарушение перестает играть в жизни больного заметную роль.

Приведем пример.

Больной О., 19 лет, студент II курса технического вуза. Иногородний, живет в общежитии.

Обратился к специалистам с жалобами на заикание, которое появилось в 5 лет, возможно, по подражанию, так как он общался с заикающимися детьми. Заикание развивалось постепенно. В анамнезе — корь, эпидемический паротит; травмы черепа отрицаются. Сведениями, относящимися к раннему психофизическому и речевому развитию, больной не располагает. Со слов больного, наследственность не отягощена. Родители (отец — офицер, мать — по специальности бухгалтер, не работает), брат и сестры здоровы; психических заболеваний, нарушений речи в семье и у ближайших родственников нет. За несколько месяцев до поступления на амбулаторное лечение к нам в кабинет лечился в Ленинградской клинике неврозов им. акад. И. П. Павлова по поводу неврастении. Перед госпитализацией жаловался на сильные головные боли, раздражительность, слезливость, повышенную утомляемость, плохую память, невозможность сосредоточиться во время лекций и занятий. После курса лечения состояние больного в течение двух месяцев было удовлетворительным, затем снова резко ухудшилось, в связи с чем он в институте был вынужден взять академический отпуск.

Внимание на речи начал фиксировать в 12—13-летнем возрасте. Ранее по поводу заикания лечился у логопеда в Караганде. Наблюдалось кратковременное улучшение речи.

К моменту начала лечения в кабинете испытывал боязнь речи в ситуации выступлений на групповых занятиях в институте, трудно общался с незнакомыми людьми, речь значительно ухудшалась в магазинах, когда приходилось стоять в очереди (со страхом ждал речевого срыва в начале речи).

При логопедическом обследовании выявлено заикание в тяжелой степени, артикуляторно-дыхательная форма, тонико-клоничес-кий тип речевых судорог. Темп речи в пределах нормы, артикуляция вялая, незначительно нарушено звукопроизношение (ротацизм), голос тихий, несколько напряженный. Наблюдается эмбалофра-зия ~~ «ну», «вот». Оральный и динамический праксис — с невыраженными нарушениями.

Диагноз психотерапевта: неврастения.

В процессе лечения больной регулярно посещал кабинет, выполнял все назначения и рекомендации специалистов, самостоятельно активно работал над речью. К концу курса лечения у О. наблюдалось значительное улучшение речи и некоторое улучшение общего состояния — прекратились головные боли, почти восстановилась работоспособность. Он возобновил занятия в институте.

На первую контрольную проверку речи, которая назначается через месяц после окончания курса лечения, больной не явился. Позднее на приеме сообщил, что был болен гриппом. Состояние речи и здоровья резко ухудшилось. Учиться в институте больше не может и не хочет, так как не видит в этом смысла. В ближайшее время уезжает домой к родителям, где постарается найти какую-нибудь работу, не требующую больших затрат энергии, а в свободное время будет заниматься самообразованием и совершенствовать свой характер.

На вопрос, что больному не нравится в его характере, ответил: «Это я сейчас тщательно обдумываю, а когда обдумаю до конца, составлю план работы над собой. Если хотите, я сделаю копию и вам пришлю».

Мы рекомендовали О. в связи с его плохим самочувствием по приезде домой обратиться в психоневрологический диспансер. Об этом же письмом уведомили его родителей.

Больной выполнил свое обещание и, спустя несколько месяцев, мы получили от него письмо на 36 тетрадных страницах, в котором он очень подробно излагал план всей своей жизни, рассчитанный на ближайшие десять лет. В плане было предусмотрено изучение психологии и логики (эти науки должны были помочь О. лучше разбираться в людях), физиологии человека (цель — глубокое познание особенностей собственного организма), математического анализа (с помощью этого предмета больной собирался с математической достоверностью подводить итоги своей разносторонней деятельности). Самостоятельная работа над собой также предусматривала чтение художественных произведений, посвященных изображению «сильных личностей», так как О. хотел на их примере выработать у себя твердый мужской характер, сильную волю. Спортивные занятия по плану предусматривали совершенствование в медленном беге как универсальном виде спорта, который, кроме того, должен был служить цели подавления полового влечения. Общение с девушками больной планировал начать через 10 лет, когда претворит в жизнь свою программу.

План самостоятельной работы был характерно оформлен. Он изобиловал различными схемами, зашифрованными названиями (например, МПППВ — меры по подавлению полового влечения), поражая нелепым указанием точных дат претворения в жизнь тех или иных пунктов плана. О заикании и работе над речью в письме не было ни слова. О. немного беспокоило только то, что осуществлению плана мешают плохие отношения с отцом, который оказался «злым человеком», не желающим понять собственного сына. Между прочим больной сообщил о своих посещениях психоневрологического диспансера и беседах с лечащим врачом. По запросу из диспансера мы получили медсведения, в которых был указан новый диагноз больного — шизофрения.

Приведем еще один случай, вошедший в число исследованных историй болезни.

При невыраженном заикании, возникшем в детстве, и отсутствии значительных логоневротических наслоений в результате психотравмы у взрослого заикающегося не только ухудшилась речь, но и развилось острое психопатическое реактивное состояние. В этом случае дальнейшее течение речевого нарушения также определялось особенностями проявления развившегося заболевания.

Больной С, 23 года, по специальности — художник-оформитель. Окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В. Мухиной.

Обратился в логотерапевтический кабинет в связи с усилением заикания, которое впервые появилось в 4 года в результате испуга. Дефект речи практически больному не мешал, так как был слабо выражен. По поводу заикания ранее нигде не лечился.

Больной женат на женщине, которая старше его на три года. Жену любит. Имеет годовалого сына, к которому очень привязан. Живет с семьей в маленькой комнате трехкомнатной квартиры сво-

94

их родителей. Атмосфера в доме напряженная. Отец больного злоупотребляет алкоголем. Мать к невестке относится плохо, считая, что она женила на себе ее слабохарактерного сына. Невестка платит ей тем же, не позволяя подходить к ребенку, которого в связи со сложными отношениями отдали в ясли.

Отношения между супругами в последнее время ухудшились. Жена начала упрекать С. в том, что он мало зарабатывает, тогда как другие с его специальностью зарабатывают очень хорошо, не может обеспечить семью нормальной жилплощадью, вынуждает жить ее со своими родителями и т. п. Также она неоднократно говорила, что он — «мальчишка» и что замуж нужно выходить за солидных, самостоятельных мужчин. В течение последнего месяца жена отказывала больному в супружеской близости. В связи со сложившейся ситуацией С. находился в состоянии сильного эмоционального напряжения, уговаривал жену потерпеть, уверял, что их материальное положение изменится.

Накануне прихода С. в диспансер жена заявила ему, что нашла другого мужчину — «не сопляка», который может обеспечить ее и ребенка, и что она уже длительное время находится с ним в близких отношениях. С, не помня себя от отчаяния и обиды, ударил жену. В ответ на это она забрала сына и уехала за город к своей матери. С. всю ночь проплакал. Морально поддержать его было некому. Родители уехали отдыхать, и он находился дома один.

Утром, когда С. покупал хлеб, оказалось, что он разговаривать практически не может. Вместо работы больной пошел в логотерапевтический кабинет.

При логопедическом обследовании было выявлено заикание в тяжелой степени, смешанная форма, выраженное преобладание тонического типа речевых судорог, сопутствующие движения головы. Темп речи ускорен, голос напряженный, артикуляция — в пределах нормы. Оральный и динамический праксис — без нарушений.

С больным была проведена психотерапевтическая беседа и введен на двое суток охранительный режим, психотерапевтом были назначены успокаивающие и противосудорожные препараты.

С. явился в кабинет уже на следующий день. Больной был не брит, в измятой, запачканной одежде, все время озирался по сторонам, находился в состоянии сильного возбуждения. Хотел сообщить что-то очень важное, но его речь была затруднена настолько, что мы предложили ему на вопросы отвечать письменно. Он написал следующее: «Я своей жене больше не нужен. Я мало зарабатываю, а она — племянница американского миллионера и привыкла жить очень хорошо. Она подкупила мафию, и теперь меня хотят убить. Они выслеживают меня из дома напротив. Ходят за мной по

95

-улице. Стрелять они будут из автоматической винтовки с оптическим прицелом».

Когда больной пытался говорить, понять можно было только отдельные слова. Артикуляторный тонус, дыхательные явления еще более усилились, напряженный, громкий голос часто пресекался. Он говорил возбужденно и быстро, брызгая слюной, совершенно не фиксируя внимания на речи. Отвечать на вопросы письменно у него не хватало терпения (писал вкривь и вкось), но зато он активно пользовался мимикой и жестикуляцией, выразительно показывая, как в него целятся из винтовки. На вопросы, связанные с речевыми затруднениями, отвечал неадекватно ситуации. Так, когда мы спросили у него, мешает ли ему в настоящий момент его речь, удивленно пожал плечами и отрицательно покачал головой. Отвлечь его хотя бы ненадолго от мысли о преследовании не удавалось.

С приема больной был госпитализирован в психиатрическую больницу с диагнозом: реактивный психоз (реактивный параноид).

В больнице С. пробыл около месяца. Через несколько дней после выписки он пришел к нам в кабинет вместе с женой и сыном. Супруги, немного смущаясь, сообщили, что они помирились и просили извинить их за причиненное беспокойство.

С. в поведении был совершенно упорядочен, настроение у него было хорошее, речь — с незначительным затруднением. От лечения заикания он отказался. Беседуя отдельно с женой, мы узнали, что она дорожит благополучием семьи и любит мужа, никогда ему не изменяла, просто решила его попугать, чтобы он стал энергичнее добиваться прочного материального положения. Теперь она понимает свою ошибку и очень жалеет о случившемся. Родители С. также решили пойти навстречу супругам и выделить им отдельную жилплощадь.

Из приведенных примеров видно, что заикающиеся, у которых развилось психическое заболевание, в силу отсутствия критического отношения к своему состоянию и в том числе к речевому нарушению, не фиксируют внимания на речевом затруднении, даже если оно значительно выражено. Лечение заикания у таких больных не только утрачивает смысл, но и становится невозможным. Устранение психопатической симптоматики или улучшение психического состояния больного в одних случаях, как это было показано в истории болезни С, улучшает речь заикающихся, в других случаях, видимо, возможно некоторое усиление фиксации

96

внимания на речи в связи с возвращением к больному утраченной критики. Только при этом условии появляются предпосылки для проведения с больным логотерапевтической работы.

Физиологическое заикание

Эта группа больных, как и предыдущая, малочисленна. В нее вошло трое детей в возрасте от 3 до 4 лет; подростки и взрослые в указанной группе отсутствуют.

По данным обследования детского психиатра, явных предрасполагающих и производящих причин заикания, отклонений от нормы в состоянии нервной системы у этих детей не выявлено.

Специфика речевого нарушения заключается в том, что оно протекает в легкой степени. Наблюдается преимущественно клонический тип речевых судорог артикуляторной локализации, темп речи в пределах нормы. У двоих детей выявлено невыраженное физиологическое нарушение звуко-произношения, сопутствующих движений не наблюдалось. Наряду с клонусом отдельных речевых звуков отмечались частые повторы слогов, слов, а иногда и небольших словосочетаний.

Выполнение рекомендаций по организации правильного речевого режима способствовало в этих случаях полному устранению заикания. Длительные катамнестические наблюдения показали, что достигнутые результаты были стойкими.

Особенности возникновения и симптоматики недостатка речи у данной группы детей позволяют, видимо, квалифицировать этот вид заикания как физиологические итерации (от латинского слова iterare — повторение). В. И. Селиверстов (1979) указывает, что М. Зееман рассматривает часто встречающиеся повторения в детской речи как признак не болезненный, а физиологический, характерный для определенного периода развития речи ребенка. Некоторые авторы (Johnson W., 1955 и др.) считают, что итерация свойственна 80% детей в период активного формирования у них фразовой речи, физиологические запинки — это следствие того, что развитие мышления опережает развитие речевых возможностей ребенка. Одни авторы (Seeman M., 1965 и др.) видят в итерации самостоятельное речевое отклонение, дру-

97

гие (Gutsman A., 1898; Фрешельс Э., 1931; Пайкин М.И., 1932) считают итерацию начальным этапом заикания.

На основании трех случаев, вошедших в 100 исследованных детских историй болезни (см. табл. 2), а также исходя из наблюдений других заикающихся детей, которые встречались в нашей практике, мы считаем, что провести четкую границу между физиологическим заиканием и начальной стадией судорожного речевого нарушения, несмотря на указанную специфику итераций, все же достаточно трудно. Исчезнет ли бесследно физиологическое заикание, или оно перейдет в стойкую патологию речи, очевидно, зависит от многих факторов и прежде всего от внешнесредовых условий, в которых растут и воспитываются дети.

Заикающиеся, не знающие о своем речевом нарушении

Эти больные за логотерапевтической помощью к нам не обращались. Мы наблюдали их в разное время на клинических разборах в клинике неврозов им. акад. И. П. Павлова, где они лечились по поводу неврастении. В данную группу вошли трое мужчин в возрасте от 24 до 32 лет.

Не желая привлекать внимания больных к их речи, в процессе разборов мы не задавали им вопросов об их речевом нарушении. Поэтому данными о причинах заикания, развитии и особенностях течения недостатков речи у этой категории заикающихся мы не располагаем.

Общей особенностью этих больных является то, что они, предъявляя жалобы, характерные для страдающих неврастенией, и полностью фиксируясь на психогениях, вызвавших это заболевание, совершенно не обращали внимания на свое речевое нарушение. Из беседы с ними стало ясно, что недостатка речи они не замечали и ранее.

В речевом отношении для этих пациентов оказались характерными следующие особенности: заикание у них было слабо выражено (легкая степень), по типу заикания преобладала невыраженная тоническая речевая судорога, преимущественно артикуляторной локализации, темп речи у двух пациентов был ускорен, у одного — в пределах нормы. Звукопроизношение, голос, артикуляция — без выраженных особенностей. Сопут-

98

ствующих и ритуальных движений не наблюдалось. Оральный и динамический праксис — не нарушены.

Что же явилось причиной того, что эти больные на протяжении, видимо, многих лет не замечали своего речевого недостатка и соответственно избежали связанных с ним вторичных невротических наслоений?

Можно предположить, что в указанных случаях, которые следует рассматривать как исключение из общего правила, заикание с момента возникновения, несмотря на определенную предрасположенность больных к функциональным заболеваниям нервной системы, не имея тенденции к прогрессированию, оставалось слабо выраженным и, вероятно, протекало без свойственной этому речевому нарушению цикличности. Но решающую роль в отсутствии фиксации внимания на заикании и развитии вторичных невротических наслоений у этих больных, по всей вероятности, сыграло правильное отношение окружающих людей, и прежде всего родных, к их речевому дефекту.

Нам удалось побеседовать с женами двух пациентов, которые на вопросы, касающиеся заикания их мужей, ответили примерно одно и то же: они замечали, что мужья слегка заикаются, но, как и все близкие, никогда об этом с ними

не говорили.

Помимо указанных случаев, нам приходилось на приеме наблюдать легкие запинки у матери тяжело заикающегося подростка, которого она привела на лечение. Выясняя причину возникновения недостатка речи у больного, мы спросили у матери, не было ли в семье заикающихся. Она уверенно ответила, что ни в роду, ни в семье у них заиканием никто не страдал.

Совершенно очевидно, что заикающиеся этой категории ни в каком логотерапевтическом лечении не нуждаются. Задача окружающих, а тем более педагогов и медицинских работников, должна сводиться к тому, чтобы случайно не зафиксировать их внимание на речевом дефекте.

Эмоционально значимые ситуации

В литературе по заиканию значительное внимание уделяется вопросу о вторичных невротических наслоениях, которые в большинстве случаев развиваются у больных, страдающих этим речевым нарушением.

99

Так, в работах Ю. А. Флоренской (1949), В. И. Селиверстова (1979), К.-П. Беккер, М. Совак (1981) имеются указания на тяжелые вторичные реактивные наслоения, отмеченные авторами у некоторых заикающихся детей.

И. Ю. Лавкай (1972), В. А. Ковшиков (1976), В. М. Шкловский (1966, 1979, 1985, 1994) и другие авторы отмечают у подростков и взрослых, страдающих заиканием, логофобии, ситуативный страх речи, личностные реакции больных на свой речевой дефект и в связи с ним — на окружающую среду.

Специально вопросу изучения «трудных» ситуаций, связанных с речевым общением заикающихся, посвящена работа Талат М. Габрияла (1972), в которой автор выделил 10 ситуаций, усиливающих речевую судорожность у обследованной им группы больных. В целом правильно отмечая реакции своих пациентов на изменения условий речевого общения, исследователь не дифференцирует личностные и нервно-психические особенности заикающихся и тем самым не вскрывает причин ухудшения речи больных в трудных для них случаях. «Ситуационный феномен» заикания в клинике этого речевого нарушения отмечает и Е. Ю. Pay (1994).

Анализируя жалобы, анамнез жизни и болезни наших пациентов, данные опроса их близких родственников, а также изучая специальные биографии заикающихся (самостоятельные описания затруднений, связанных с речевым общением), мы выделили 104 основные ситуации, часто отмечаемые больными как наиболее трудные. В зависимости от того, с кем, где и в каком состоянии общается больной, эмоционально значимые ситуации были подразделены на девять групп. При оценке речи учитывалось полное исчезновение речевого дефекта, его ослабление, усиление и отсутствие изменений в речевом состоянии заикающегося (табл. 3).

1-я группа. Речь наедине с собой

В этой группе выделено 2 ситуации речевого общения.

У подростков и взрослых во внимание принималась прежде всего тренировочная самостоятельная и стихотворная речь, чтение прозаических отрывков, подготовка вслух устных уроков; у детей младшего школьного и дошкольного возраста (по наблюдениям родителей) — речь в процессе самостоятельной игровой деятельности. У детей оценивалась как спо-

100

койная, так и несколько возбужденная речь, обусловленная

увлечением игрой.

Приведенный цифровой материал (табл. 3), указывая на наибольшее количество случаев исчезновения заикания наедине с собой в группе подростков, свидетельствует об их большей эмоциональной неустойчивости и более выраженной зависимости в речевом отношении от окружающих людей. В меньшей степени эта зависимость проявляется у детей. Взрослые занимают промежуточное положение. Качество речи в данной ситуации почти не зависит от обычной для больного выраженности речевого дефекта.

Приведем наиболее характерный пример.

Больной Ф., 16 лет, ученик массовой школы: «Когда я нахожусь дома один, я читаю и пересказываю уроки без всякого заикания. Мне нравится такая речь. Я каждый раз даю себе слово так же говорить в школе. Но как только меня вызывают к доске, я уже по дороге начинаю очень волноваться, а потом долго не могу начать говорить, а когда начинаю, говорю с сильным заиканием...».

2-я группа. Общение в домашних условиях

В этой группе выделено 14 ситуаций речевого общения, зависящих от того, с кем и в каком состоянии разговаривает больной (отец, мать, дети, братья, сестры, мужья, жены, соседи и др.; общение в спокойном состоянии и в конфликтной ситуации).

Анализ исследованных случаев показывает, что состояние речи заикающихся в данных условиях зависит как от выраженности речевого нарушения, так и, в большей степени, от характера отношений, сложившихся между домашними (отношения в семье, отношения между членами семьи и больным).

В доме, в котором относятся друг к другу заботливо и доброжелательно, ровно и тактично, наши больные отмечают значительное улучшение речи. Когда же в семье постоянно царит атмосфера недоброжелательности, крикливости, взаимных упреков и т. п., речь заикающегося в лучшую сторону не меняется, в ситуации конфликта возможно значительное ухудшение речи. Особенно в таких случаях страдает речь детей и подростков как наиболее зависимых и легко ранимых членов семейного коллектива. По данным, приведенным

101

в таблице 3, заикание усиливается в трех возрастных группах следующим образом: дети — 9, подростки — 8, взрослые — 5. Состояние речи не меняется в большинстве случаев у детей: дети — 57, подростки — 24, взрослые — 8. По улучшению речи в домашней обстановке первое место занимают взрослые — 81, промежуточное положение подростки — 66, и на третьем месте дети — 34.

Ухудшение речи в семье, как правило, обусловливается не страхом больного обнаружить свой речевой дефект, не логофо-биями, а усилением общеневротической симптоматики, вызванной затяжными психотравмирующими ситуациями. Но в отдельных случаях у детей и подростков речь ухудшается и на фоне постоянной фиксации их внимания на речевом нарушении, которое провоцируется родными, не обладающими необходимыми сведениями о том, как нужно вести себя с заикающимся. С другой стороны, случаи, когда дети разговаривают дома с заиканием, можно объяснить отсутствием либо ослаблением самоконтроля в домашней обстановке и излишне щепетильным отношением некоторых родителей к заикающемуся ребенку, нежеланием лишний раз его «травмировать» напоминаниями о необходимости контролировать свою речь.

3-я группа. Общение на улице

В эту группу вошло 11 ситуаций речевого общения больных (с ровесниками, старшими и младшими детьми, взрослыми, знакомыми и незнакомыми и др.; общение в игре, при обращении подростков и взрослых к людям противоположного пола и к детям, общение в спокойном состоянии и в состоянии конфликта).

Как видно из таблицы 3, не дают отрицательной эмоциональной реакции в указанных ситуациях примерно 50% детей и взрослых (51 и 50), в подростковой группе этот показатель снижается до 34. По усилению заикания на первом месте подростки — 30, взрослые занимают промежуточное положение — 21, количество детей, у которых ухудшается речь, снижается до 15.

Приведенный цифровой материал свидетельствует о том, что в наиболее трудном положении в 3-й группе оказываются подростки, на втором месте — взрослые, и несколько улучшается положение у детей.

102

Выявленную закономерность можно, очевидно, объяснить следующими факторами: дети в большинстве случаев общаются со своими сверстниками на улице в процессе игровой деятельности, отвлекающей ребенка от речевых затруднений. С посторонними взрослыми детям в указанных ситуациях приходится разговаривать реже, чем с товарищами. (Случаи ухудшения речи у детей, приближающихся к пубертатному возрасту, в основном отмечаются в ситуациях общения со взрослыми.)

В группе подростков в сравнении с детьми резко сокращаются игровые ситуации, расширяется круг общения с посторонними взрослыми людьми и ровесниками противоположного пола (эта ситуация часто отмечается заикающимися как эмоционально значимая), а также в сравнении с детьми и взрослыми несколько увеличивается количество конфликтных ситуаций. Нервно-психические особенности подросткового возраста, обусловливающие приведенные выше изменения в поведении и речи подростков, и являются причиной наиболее выраженного ухудшения речи у этой возрастной категории заикающихся.

Некоторое улучшение речи взрослых, входящих в 3-ю группу, в сравнении с подростками, видимо, можно объяснить определенной психологической адаптацией к указанным ситуациям и более узким кругом речевого общения в условиях улицы.

4-я группа. Речь в дошкольных учреждениях, в средних и высших учебных заведениях

В этой группе выделяются 25 эмоционально значимых ситуаций, обусловленных общением наших пациентов с педагогическим персоналом и товарищами: игровая деятельность, общение во внеурочное время, речь в классе и в аудитории во время занятий, активность на собраниях, вечерах отдыха, речь в условиях зачетов и экзаменов, при защите дипломных работ и пр.

При оценке выраженности речевых затруднений в указанных ситуациях (анализ биографий и данные опроса больных) учитывались степень владения учебным материалом, уровень сложившихся отношений между заикающимся, педагогами и коллективом, условия общения в тех или иных конкретных обстоятельствах.

103

Из таблицы 3 видно, что подростки и взрослые, входящие в 4-ю группу, по выраженности речевых затруднений находятся почти в равном положении с незначительным преобладанием ухудшения речи у подростков (усиление заикания: подростки — 89, взрослые — 86). Несколько в ином положении находятся дети: показатель усиления заикания снижается до 68, а количество детей, у которых речь улучшается в указанных ситуациях, несколько преобладает над другими возрастными категориями больных (ослабление заикания: дети — 9, подростки — 5, взрослые — 6).

Анализ данных историй болезни позволяет отметить, что незначительное улучшение показателей в детской группе происходит за счет детей дошкольного возраста. Младшие школьники и дети, приближающиеся к пубертату, находятся примерно в таком же положении, как и заикающиеся подростки и взрослые. Некоторое улучшение показателей в детской группе можно объяснить не только возрастными особенностями заикающихся дошкольников, предохраняющими их от развития выраженной фиксации внимания на речевом дефекте, но и условиями детских садов, в которых при желании и умении воспитателей легче осуществить индивидуальный подход к больному ребенку, организовать необходимый режим, обеспечить здоровую в психологическом отношении атмосферу. Вместе с тем известно большое количество случаев психической травматизации именно в дошкольных учреждениях, не только спровоцировавшей вторичные наслоения при уже имеющемся заикании, но и явившейся непосредственной причиной возникновения этого речевого нарушения (Миссуловин Л. Я., 1988).

С началом школьной жизни резко возрастает влияние на ребенка внешней среды. Уже с первых дней обучения первокласснику приходится решать многочисленные, нередко трудные задачи, связанные с учебным процессом и определенными нормами поведения в школьном коллективе. Детский мозг, еще относительно незрелый, начинает подвергаться значительной нагрузке по восприятию и переработке достаточно сложной для него новой информации. Усложнившаяся жизнь ребенка является своего рода испытанием и его эмоционально-волевой сферы.

В таких условиях отсутствие у отдельных педагогов представления о заикании как болезни, а порой и просто недоста-

104

точно тактичное отношение к своему заикающемуся ученику, для детей впечатлительных, легкоранимых, застенчивых, отличающихся тревожно-мнительными чертами характера, является в ряде случаев причиной обострения речевого дефекта и развития вторичных невротических наслоений с выраженной логофобией, которая непосредственно связана с учебным процессом.

Психогенным фактором также является неправильное поведение здоровых детей по отношению к своему заикающемуся товарищу: насмешки, передразнивания, а в некоторых случаях проявление излишнего сочувствия. Эти внутрикласс-ные отношения опять-таки во многом зависят от учителя, который может вносить в них свои коррективы.

В трудах В. И. Селиверстова (1979), К.-П. Беккер, М. Со-вака (1981), в монографии «Заикание» (под ред. Н. А. Власовой, К.-П. Беккер, 1983) и в ряде других работ имеются указания на случаи усиления этого нарушения речи и вторичных невротических наслоений, обусловленных психо-травмирующими ситуациями, нередко возникающими в учебных заведениях.

Мы обследовали 250 взрослых людей и школьников, страдающих заиканием и состоящих на учете в Городском логоте-рапевтическом центре Санкт-Петербурга. При этом оказалось, что у 50 из них, т. е. у 20%, заикание резко усилилось за период обучения в школе (Миссуловин Л. Я., Первова В. В.,

1975).