- •История возникновения мировой цивилизации. Анализ ареалов расселения народов, племён, наций.

- •IV. Анализ ареалов расселения народов, племён, наций.

- •2.3. Выводы.

- •5.4. Выводы.

- •7.1.1.2.3. Выводы.

- •7.2.0.2. Выводы.

- •8.4.2. Выводы.

- •8.8. Выводы.

- •1. Начало анализа народов, традиционно участвующих в историческом процессе создания цивилизации Земли

- •2. Оценка ареалов расселения народов

- •2.1. Почвы, анализ распространения почвенных ресурсов

- •2.1.1. Анализ условий жизни возможных очагов цивилизации

- •2.1.1.1. Центральные области Русской равнины

- •2.1.1.2. Египет, Шумер, Греция и другие территории

- •2.1.1.3. Выводы

- •2.2. Обзор сельскохозяйственных угодий современно мира

- •2.3. Выводы

- •3. Законы движения народов

- •3.1. Первый закон движения народов

- •1. Существование народа с его идентификационным именем начинается с момента присвоения именно этого имени именно этому народу.

- •3.2. Закон внесения системных ошибок

- •3.3. Второй закон движения народов

- •4. Анализ особенностей климата Земли

- •4.1. Оледенения и межледниковья и расселение человека

- •5. Численность населения в палеолите и мезолите

- •5.1. Численность населения на территории Русской равнины в палеолите и мезолите

- •5.1.1. Определение места концентрации европеоидной расы

- •5.1.2. Влияние монголоидной расы на европеоидную популяцию

- •5.1.3. Расчёт численности европеоидов в палеолите и мезолите

- •5.1.4. Определение ареала преимущественного расселения европеоидов в палеолите и мезолите

- •5.1.5. «Чудеса» в «Греции»

- •5.2. Археологические культуры Азии

- •5.3. Археологические культуры Африки

- •5.4. Выводы

- •6. Археологические культуры. Анализ

- •6.1. Краткий обзор и анализ теорий происхождения человека

- •6.2. Шелльская, ашельская и мустьерская эпохи

- •7. Цивилизации

- •7.1. Проторусские (европеоидные) цивилизации

- •7.1.1.1. Начало цивилизации человека современного типа: 50-е тыс. До н.Э.

- •7.1.1.2. Эпоха верхнего палеолита Русской равнины (50 – 12 тыс. До н.Э.)

- •7.1.1.2.1. Переселение неоантропов эпохи палеолита с территорий Русской равнины в Европу

- •7.1.1.2.2. Распространение языков и генетических мутаций в эпоху палеолита

- •7.1.1.2.3. Выводы

- •7.1.2.1. Язык пеласгов

- •7.1.2.2. Уничтожение пеласгов иудейскими племенами кавказоидов, Завоевание Греции

- •7.1.3.1. Язык шумеров

- •7.1.3.1.1 Этимология слова «грек»

- •7.1.4.1. География и природные условия

- •7.1.4.1.1. О земледелии Египта. Сравнительный анализ культур Древней Руси и Египта

- •7.1.4.2. Заселение территории Египта

- •7.1.4.2.1. Тёмноволосые египтяне

- •7.1.4.2.2. Светловолосые египтяне

- •7.1.6. Палестина Древняя. Филистимляне

- •7.1.6.1. Уничтожение филистимлян иудейскими племенами кавказоидов. Завоевание Палестины

- •7.2. Негроидные цивилизации

- •7.2.0. Неандерталоидные цивилизации

- •7.2.0.1. Распространение неандертальцев, их языка и генетических мутаций в эпоху палеолита

- •7.2.0.2. Выводы

- •7.2.1. Собственно негроидные цивилизации

- •7.2.2. Австралоидно-дравидийские негроидные цивилизации

- •7.4. Города

- •7.4.1. Этимология понятия «город» и геометрические параметры города

- •7.4.1.1. Цель и смысл строительства городских укреплений

- •7.4.1.2. Содом – показательный пример

- •7.4.2. Параметры численности города

- •7.4.2.1. Обзор и анализ параметров древнейших поселений и городов

- •7.4.2.2. Расчёт плотности городского населения

- •7.4.2.3. Некоторые особенности

- •8. Кровь

- •8.1. Группы крови

- •8.1.1. Первая группа крови

- •8.1.2. Вторая группа крови

- •8.1.3. Третья группа крови

- •8.1.4. Четвёртая группа крови

- •8.2.5. Анализ распространения групп крови

- •8.2.5.1. Тенденции групп крови

- •8.3. Антигены и антитела

- •8.4. Биохимия системы групп крови ав0

- •8.4.1. Группы крови и патологии жизненно важных процессов

- •8.4.1.1. Корреляция некоторых наследственных заболеваний с присутствием в крови антигена в

- •8.4.2. Выводы

- •8.5. Резус-фактор

- •8.6. Спид

- •8.7. Сравнительный анализ воздействия вируса спиДа и антигенов а и в групп крови и резус-фактора

- •8.7.1. Заключение

- •8.8. Выводы

8.1. Группы крови

«Группы крови – нормальные иммуногенетические признаки крови людей, представляющие собой определенные сочетания групповых изоантигенов (агглютиногенов) в эритроцитах с соответствующими им антителами в плазме» [2094].

Группы крови являются наследственными признаками крови, которые формируются в период эмбриогенеза (эмбриона) и не изменяются в течение жизни человека. Следует подчеркнуть, что АВ0-локус, по-видимому, репрессируется лишь на сравнительно короткий период эмбриогенеза или вообще не репрессируется [2136].

Значение отдельных групп крови в медицинской практике не одинаково. Оно определяется наличием или отсутствием групповых антител, частотой групповых антигенов и сравнительной их активностью.

Наибольшее значение имеет групповая система АВ0. В неё входят два изоантигена, обозначаемые буквами А и В, и два агглютинина – a (анти-А) и b (анти-В). Их соотношения образуют 4 группы крови (см. таблицу 4.1.). В системе АВ0 синтез агглютиногенов (антигенов) и агглютининов (антител) определяется аллелями гена I: I0, IА, IВ. Ген I контролирует и образование антигенов, и образование антител. При этом наблюдается полное доминирование аллелей IА и IВ над аллелем I0, но совместное доминирование (кодоминирование) аллелей IА и IВ. Соответствие генотипов, агглютиногенов, агглютининов и групп крови (фенотипов) можно выразить в виде таблицы:

|

|

|

Группы крови |

Изоантигены в эритроцитах |

Групповые антитела в плазме |

0ab(I) |

Отсутствуют |

a, b |

Аb(II) |

А |

b |

Вa(III) |

В |

a |

АВ0(IV) |

А и В |

Отсутствуют |

Таблица 4.8.1.1. Соотношение между изоантигенами в эритроцитах и групповыми антителами в плазме в группах крови по системе АВ0.

Агглютинин a (b) является антителом по отношению к агглютиногену А (В), т.е. он агглютинирует (склеивает) эритроциты, содержащие соответствующий агглютиноген, поэтому одноименные антиген и агглютинин (А и a или В и b) не могут содержаться в крови одного и того же человека.

Это явление лежит в основе понятия «совместимость крови» – биологически совместимое сочетание крови донора и реципиента по антигенам и антителам, благоприятно сказывающееся на состоянии последнего. Для обеспечения совместимости требуется, чтобы кровь донора принадлежала к той же группе системы АВ0, что и кровь больного. Переливание крови другой группы при наличии в крови донора группового антигена, против которого в кровяном русле больного имеются антитела, приводит к несовместимости и развитию трансфузионного осложнения [2125, 2127, 2128].

Присутствие в организме антигенов А и В аналогично действию HBS-антигена (вирус гепатита) или, например, HbsAg-антигена (австралийский антиген). При попадании в организм антигенов антитела образуются, как ответная реакция на вторжение.

Невосприимчивость организма к инфекционным агентам и чужеродным веществам антигенной природы, несущим чужеродную генетическую информацию, называется иммунитетом. Наиболее частым проявлением иммунитета является невосприимчивость организма к инфекционным заболеваниям [2206].

Следовательно, с точки зрения организма человека, раз организм вырабатывает антитела, то антигены А и В чужеродны для его организма, и, следовательно, они несут чужеродную генетическую информацию.

Между тем, способность организма синтезировать антитела определённой специфичности и формировать специфический иммунитет определяется его генотипом. Основная масса антител синтезируется в плазматических клетках и клетках лимфатических узлов и селезёнки. После введения антигена происходит иммунологическая перестройка организма, которая осуществляется в две фазы. В первую фазу, длящуюся несколько суток, антиген подвергается переработке ретикулоэндотелиальными клетками. Во вторую (продуктивную) фазу образуются специфические антитела. Во второй фазе появляются «долгоживущие» лимфоциты – носители так называемой «иммунологической памяти». Повторное введение очень небольшой дозы антигена может вызвать размножение этих клеток и возникновение плазматических клеток, вновь образующих антитела. Сохранение организмом иммунологической «памяти» лежит в основе потенциального иммунитета [2126].

Следует особо отметить, что антигены группы А имеют несколько подгрупп (А1 – 88% случаев, А2 – около 12%, А3, А4, А5, Az и др. – каждая по 0,001%), а изоантиген В более однороден (варианты В3, Bw, Вх и др. встречаются крайне редко). Возможно, для целого спектра изоантигенов А процесс синтеза соответствующих антител более затруднителен, чем для практически одного антигена В. Возможно, это обстоятельство и объясняет наблюдаемое процентное расхождение второй (А) и третьей (В) групп крови (см. график 4.8.2.5.1.).

Кроме этого, в эритроцитах лиц первой группы крови (0) постоянно присутствует изоантиген H, являющийся базой для формирования антигенов А и В (см. рис. 4.8.1.1.).

Рис.

4.8.1.1. Строение антигенов групп крови

системы AB0(Н) [2137].

Рис.

4.8.1.1. Строение антигенов групп крови

системы AB0(Н) [2137].

Групповую специфичность антигенов А и В определяют терминальное положение сахаров в цепи молекулы. Молекула вещества А заканчивается остатком N-ацетилгалактозамина, а цепь молекулы антигена В остатком галактозы. В остальном обе цепи идентичны. При 0-группе крови в цепи отсутствуют терминальные остатки, т.е. N-ацетилгалактозамин или галактоза, и молекула приобретает так называемую Н-специфичность.

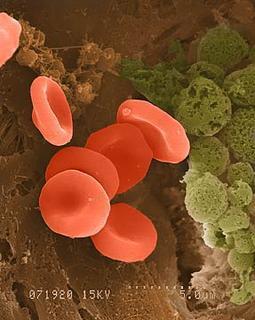

Рис.

4.8.1.2. Эритроциты [2135].

Рис.

4.8.1.2. Эритроциты [2135].

Установлено, что у носителей аллеля IА имеется специфическая трансфераза, переносящая N-ацетилгалактозамин к концевой группе олигосахаридной цепи [2141]. Аналогичным образом у носителей аллеля IВ, обладающих D-галактозилтрансферазой, к концевой группе олигосахаридной цепи присоединяется галактоза. У индивидуумов с группой крови 0 соответствующие трансферазы отсутствуют, и к углеводной цепи никакой дополнительный остаток не присоединяется. (Без этого дополнительного остатка иммунологически определяется Н-антигенная специфичность; Н-антигены как продукты промежуточной реакции присутствуют у индивидуумов с А и В группами крови, но, естественно, концентрация Н-антигенов выше у индивидуумов с группой крови 0) [2136].

Синтез Н-антигена контролируется специфическим локусом. Н-вещество образуется, как конечный продукт реакции у индивидуумов с группой крови 0 и как предшественник А- или В-веществ у индивидуумов с группой крови А, В или АВ. С другой стороны, ген Le (Lewis) детерминирует синтез вещества, находящегося в конкурентных отношениях с Н-антигеном. Локализация локуса АВ0 – в длинном плече 9-й хромосомы (однако доказательств сцепления между генами АВ0 и Н до сих пор не получено). Гены Le (и Se) локализованы в 19-й хромосоме [2136].