- •1 Линейные электрические цепи постоянного тока. Источники э.Д.С. И тока. Закон Ома

- •2 Электрическая энергия, мощность. Законы Кирхгофа. Методы расчета электрических цепей.

- •Принцип компенсации

- •5 Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме. Резонанс в электрических цепях. Линейные электрические цепи с взаимной индуктивностью

- •Резонанс в Электрической Цепи

- •6 Четырехполюсники. Схемы замещения четырехполюсников.

- •7.Трехфазные цепи. Общие сведения. Симметричный режим работы трехфазной цепи. Расчет несимметричных режимов трехфазных цепей.

- •9 Переходные процессы в электрических цепях. Классический метод расчета переходных процессов.

- •10 Операторный метод расчета переходных процессов. Частотный метод расчета

2 Электрическая энергия, мощность. Законы Кирхгофа. Методы расчета электрических цепей.

Законы Кирхгофа устанавливают соотношения между токами и напряжениями в разветвленных электрических цепях произвольного типа. Законы Кирхгофа имеют особое значение в электротехнике из-за своей универсальности, так как пригодны для решения любых электротехнических задач.

Первый закон Кирхгофа вытекает из закона сохранения заряда. Он состоит в том, что алгебраическая сумма токов, сходящихся в любом узле, равна нулю.

где – число токов, сходящихся в данном узле.

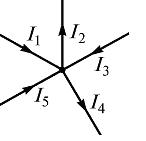

Например, для узла электрической цепи (рис. 1) уравнение по первому закону Кирхгофа можно записать в виде I1 - I2 + I3 - I4 + I5 = 0

Рис. 1

В этом уравнении токи, направленные к узлу, приняты положительными.

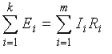

Второй закон Кирхгофа:алгебраическая сумма падений напряжений на отдельных участках замкнутого контура, произвольно выделенного в сложной разветвленной цепи, равна алгебраической сумме ЭДС в этом контуре

где k – число источников ЭДС; m – число ветвей в замкнутом контуре; Ii, Ri – ток и сопротивление i-й ветви.

Рис. 2

Так, для замкнутого контура схемы (рис. 2) Е1 - Е2 + Е3 = I1R1 - I2R2 + I3R3 - I4R4

Методы расчета элек-х цепей

Метод узловых потенциалов

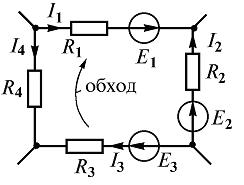

Пронумеруем

узлы, потенциал в узле 3 приравняем к 0

(следовательно и потенциал в узле 4

будет равен 0) расставим токи в ветвях

(от предполагаемого узла с большим

потенциалом к меньшему).

2. Поскольку потенциалы в узлах 3 и

4 известны – равны 0, согласно метода

узловых напряжений составим два

уравнения для узлов 1 и 2, однако в ветви

между узлами 1 и 3 стоит идеальный

источник ЭДС без внутреннего сопротивления,

следовательно потенциал в узле 1 φ1

= -Е=-1В. Тогда

достаточно одного уравнения для узла

2

2. Поскольку потенциалы в узлах 3 и

4 известны – равны 0, согласно метода

узловых напряжений составим два

уравнения для узлов 1 и 2, однако в ветви

между узлами 1 и 3 стоит идеальный

источник ЭДС без внутреннего сопротивления,

следовательно потенциал в узле 1 φ1

= -Е=-1В. Тогда

достаточно одного уравнения для узла

2

![]() где

где

![]() (См)

(См)

![]() (См)

(См)

![]() (А)

(А)

Подставим численные значения и определим потенциал в узле 2:

![]() (В)

(В)

Зная

потенциалы всех узлов определим токи

в ветвях:

![]() (А)

направление тока не совпадает с выбранным

(А)

направление тока не совпадает с выбранным

![]() (А)

направление тока совпадает с выбранным

(А)

направление тока совпадает с выбранным

![]() (А)

(А)

направление тока не совпадает с выбранным

(А)

(А)

направление тока не совпадает с выбранным

![]() (А)

направление тока не совпадает с выбранным

(А)

направление тока не совпадает с выбранным

![]() (А)

направление тока совпадает с выбранным

(А)

направление тока совпадает с выбранным

![]() (А)

направление тока не совпадает с выбранным

(А)

направление тока не совпадает с выбранным

3. Проверим результат решения по 1-му правилу Кирхгофа для узлов.

Для

узла 1:![]() Для узла 2:

Для узла 2:![]() Для узла 3:

Для узла 3:![]() Для узла 4:

Для узла 4:![]()

1-й закон Кирхгофа для всех узлов выполняется – решение правильное.

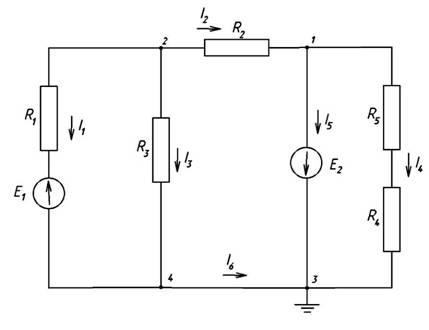

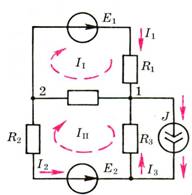

Метод контурных токов

Контурные

токи – это условно независимые,

одинаковые для всех ветвей каждого

контура токи (рис.1 , указанные пунктиром

II

, III),

которые совпадают по модулю с

соответствующими токами внешних ветвей

(например,

![]() ),

токи смежных ветвей равняются их сумме

(если, направления контурных токов

совпадают) или разности (если направления

противоположны). Например,

),

токи смежных ветвей равняются их сумме

(если, направления контурных токов

совпадают) или разности (если направления

противоположны). Например,

![]() .

.

Рис.1.

Введение

контурных токов дает возможность

исключить из системы по первому и

второму законам Кирхгофа уравнения

первого закона Кирхгофа, снизив

размерность системы до m

– (n – 1).

Для схемы (рис.1) исключим I3

и I4

из двух первых уравнений системы:

Рис.1.

Введение

контурных токов дает возможность

исключить из системы по первому и

второму законам Кирхгофа уравнения

первого закона Кирхгофа, снизив

размерность системы до m

– (n – 1).

Для схемы (рис.1) исключим I3

и I4

из двух первых уравнений системы:

![]() Из

второго уравнения найдем I4,

из первого –

I3:

Из

второго уравнения найдем I4,

из первого –

I3:

![]() Подставим

полученную формулу в два последних

уравнения системы Кирхгофа:

Подставим

полученную формулу в два последних

уравнения системы Кирхгофа:

![]() Или

относительно неизвестных I1

и I2:

Или

относительно неизвестных I1

и I2:

![]() После

введения обозначений

После

введения обозначений

![]() (второе

уравнение умножили на -1, чтобы III

имел дополнительное значение) получим

систему уравнений для контурных токов

II

и III:

(второе

уравнение умножили на -1, чтобы III

имел дополнительное значение) получим

систему уравнений для контурных токов

II

и III:

![]() где

R12

= R21 = R4

(взаимное сопротивление Rij

будет иметь отрицательное значение,

если II

и III

направлены навстречу друг другу); Е2

также отрицательна, поскольку направление

Е2,

противоположно по направлению току

III,

должно быть в левой части уравнения со

знаком «-» но после перехода вправо

получило знак «+».

Обобщим систему

для произвольного числа контуров:

где

R12

= R21 = R4

(взаимное сопротивление Rij

будет иметь отрицательное значение,

если II

и III

направлены навстречу друг другу); Е2

также отрицательна, поскольку направление

Е2,

противоположно по направлению току

III,

должно быть в левой части уравнения со

знаком «-» но после перехода вправо

получило знак «+».

Обобщим систему

для произвольного числа контуров:

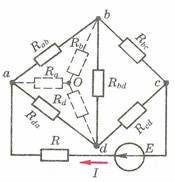

![]() Элементы

Элементы

![]() формируются

согласно алгоритма метода контурных

токов:

1. Выделить m

– (n – 1)

независимых контуров (каждый новый

контур необходимо выбрать так, чтобы

в него входил хотя бы один элемент

электрической цепи, который не входит

в другие контуры: например, для рис. 2,

если выбраны контуры abd

и bcd,

то нельзя брать третьим контур

abcd.

формируются

согласно алгоритма метода контурных

токов:

1. Выделить m

– (n – 1)

независимых контуров (каждый новый

контур необходимо выбрать так, чтобы

в него входил хотя бы один элемент

электрической цепи, который не входит

в другие контуры: например, для рис. 2,

если выбраны контуры abd

и bcd,

то нельзя брать третьим контур

abcd.

Рис.2.

2.

Указать произвольно направления обхода

контуров. Если на схеме уже обозначено

направление токов в ветвях, то удобно

направления контурных токов согласовать

с направлением токов в ветвях.

3.

Вычислить Rij:

Rij

равняется сумме сопротивлений всех

элементов, входящих в i-й

контур; Rij

– равняется по модулю сумме сопротивлений

ветвей, которые одновременно принадлежат

i-му

и j-му

контурам; Rij

больше нуля, если контурные токи i-го

контура совпадают по направлению, и

меньше нуля – при противоположных

направлениях.

4. Вычислить правые

части системы: Еi

равняется алгебраической сумме ЭДС

i-го

контура; со знаком «+» берутся ЭДС,

внутренняя стрелочка которых совпадает

с направлением контурного тока i-го

контура, «-» - если не совпадают. Если в

семе есть источник тока J,

то для его учета необходимо заблаговременно

распределить ток J

по ветвям любого незамкнутого контура,

который дополняет ветвь с источником

тока до замкнутого контура (в нашем

случае – через R3,

однако можно было бы и через R2

и R4).

Полученное таким образом произведение

J

на соответствующее сопротивление

необходимо перенести вправо, при этом

необходимо поменять знак.

5. Решить

систему уравнений относительно I.

По контурным токам определить токи в

ветвях. Во внешних ветвях они по модулю

совпадают, во внутренних совпадающие

по направлению складываются, направлены

встречно – вычитаются. (В нашем примере

I1

= I2; III = - I2; I1 – III = I4;

ток I3

определим по первому закону Кирхгофа

для узла 3: III

– J + I3 = 0,

откуда I3

= J - III).

Рис.2.

2.

Указать произвольно направления обхода

контуров. Если на схеме уже обозначено

направление токов в ветвях, то удобно

направления контурных токов согласовать

с направлением токов в ветвях.

3.

Вычислить Rij:

Rij

равняется сумме сопротивлений всех

элементов, входящих в i-й

контур; Rij

– равняется по модулю сумме сопротивлений

ветвей, которые одновременно принадлежат

i-му

и j-му

контурам; Rij

больше нуля, если контурные токи i-го

контура совпадают по направлению, и

меньше нуля – при противоположных

направлениях.

4. Вычислить правые

части системы: Еi

равняется алгебраической сумме ЭДС

i-го

контура; со знаком «+» берутся ЭДС,

внутренняя стрелочка которых совпадает

с направлением контурного тока i-го

контура, «-» - если не совпадают. Если в

семе есть источник тока J,

то для его учета необходимо заблаговременно

распределить ток J

по ветвям любого незамкнутого контура,

который дополняет ветвь с источником

тока до замкнутого контура (в нашем

случае – через R3,

однако можно было бы и через R2

и R4).

Полученное таким образом произведение

J

на соответствующее сопротивление

необходимо перенести вправо, при этом

необходимо поменять знак.

5. Решить

систему уравнений относительно I.

По контурным токам определить токи в

ветвях. Во внешних ветвях они по модулю

совпадают, во внутренних совпадающие

по направлению складываются, направлены

встречно – вычитаются. (В нашем примере

I1

= I2; III = - I2; I1 – III = I4;

ток I3

определим по первому закону Кирхгофа

для узла 3: III

– J + I3 = 0,

откуда I3

= J - III).

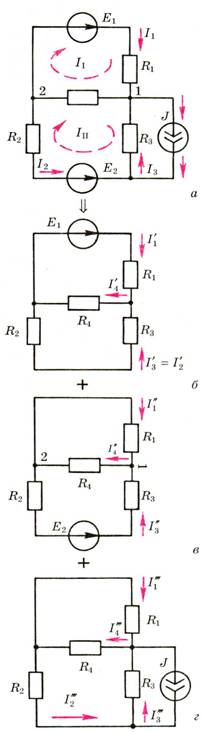

Расчет

электрических цепей методом наложения

(суперпозиции)

Ток

в любой ветви сложной электрической

цепи равняется алгебраической сумме

отдельных токов от каждого источника

электроэнергии. Этот принцип вытекает

из свойства линейности уравнений

электрической цепи относительно токов

и ЭДС. Метод наложения состоит: в замене

одной схемы с n источниками ЭДС и (или)

тока n такими же схемами, с одним

источником в каждой; расчет отдельных

токов в ветвях цепи с одним источником

и их алгебраическом сложении для

определения токов заданной цепи с n

источников.

Например, вместо схемы

(рис. 1, а) рассчитываются три схемы (рис.

1, б, в, г), а результаты алгебраически

складываются:

![]()

Рис.

1.

При выключении источника ЭДС

электрическая цепь закорачивается,

поскольку ее Rвн = 0, а источники тока –

разрывается, поскольку их Rвн

→ ∞.

Рис.

1.

При выключении источника ЭДС

электрическая цепь закорачивается,

поскольку ее Rвн = 0, а источники тока –

разрывается, поскольку их Rвн

→ ∞.

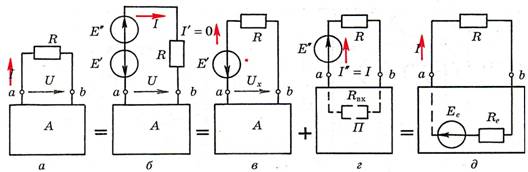

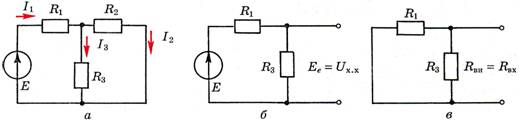

Метод

эквивалентного генератора

В

электрической цепи (рис. 1, а),

изображенной в виде активного

двухполюсника А

с выделенным участком, имеющим

сопротивление R,

необходимо определить ток I.

Рис.

1.

Включим последовательно с R

два источника ЭДС: Е'

и Е''

(рис. 1, б),

значения которых одинаковы и равняются

напряжению между выводами a

и bактивного

двухполюсника при выключенном

сопротивлении R,

т.е. в режиме холостого хода: -

Е' = Е'' = Uхх.

Что бы ток I

не изменился, Е'

и Е''

направлены навстречу друг другу.

По

принципу наложения схема (рис. 1, б)

представлена в виде двух схем, в одной

из которых работает источник ЭДС Е'

и все источники внутри активного

двухполюсника (рис. 1, в),

а во второй – (рис. 1, г)

– только источник ЭДС Е''.

По тому же самому принципу ток I

равняется сумме токов I

= I' + I''.

Поскольку Е'

= Е'' = Uxx

, то во вспомогательной схеме (рис. 1, в)

частичный ток I'

по закону Ома равняется нулю: I'

= (Uхх - Е')/R = 0.

Таким образом, ток I''

(рис. 1, г)

равняется искомому току I:

Рис.

1.

Включим последовательно с R

два источника ЭДС: Е'

и Е''

(рис. 1, б),

значения которых одинаковы и равняются

напряжению между выводами a

и bактивного

двухполюсника при выключенном

сопротивлении R,

т.е. в режиме холостого хода: -

Е' = Е'' = Uхх.

Что бы ток I

не изменился, Е'

и Е''

направлены навстречу друг другу.

По

принципу наложения схема (рис. 1, б)

представлена в виде двух схем, в одной

из которых работает источник ЭДС Е'

и все источники внутри активного

двухполюсника (рис. 1, в),

а во второй – (рис. 1, г)

– только источник ЭДС Е''.

По тому же самому принципу ток I

равняется сумме токов I

= I' + I''.

Поскольку Е'

= Е'' = Uxx

, то во вспомогательной схеме (рис. 1, в)

частичный ток I'

по закону Ома равняется нулю: I'

= (Uхх - Е')/R = 0.

Таким образом, ток I''

(рис. 1, г)

равняется искомому току I:

![]() где

Rвх

– входное или внутреннее сопротивление

пассивного двухполюсника относительно

выводов a

и b

(рис. 1, г).

Такой же ток будет и в эквивалентной

схеме (рис. 1, д),

если Ее

= Uхх

и Re

= Rвх.

Ток I

для сопротивления в заданной схеме

(рис. 1, а)

и в схеме (рис. 1, д)

одинаков, следовательно, активный

двухполюсник можно заменить эквивалентным

генератором.

Метод эквивалентного

генератора целесообразно применять,

если необходимо найти ток в одной ветви

сложной электрической цепи, без расчета

других токов.

Для расчета тока в

сопротивлении R

сначала отключают это сопротивление

и определяют напряжение Uхх

на его выводах. Далее необходимо

исключить все ЭДС в оставшейся схеме

(внутренние сопротивления источников

остаются) и определить сопротивление

относительно выводов исключенного

сопротивления. Затем, по указанной выше

формуле, определяют ток.

Пример.

Схема (рис.2) относительно сопротивления

R2

может быть представлена эквивалентным

генератором с параметрами Rн

= Rвх = R1R3/(R1 + R3)

и ЭДС Ее

= Uхх = ER3/(R1 + R2),

которые определяются в режиме холостого

хода. Тогда

где

Rвх

– входное или внутреннее сопротивление

пассивного двухполюсника относительно

выводов a

и b

(рис. 1, г).

Такой же ток будет и в эквивалентной

схеме (рис. 1, д),

если Ее

= Uхх

и Re

= Rвх.

Ток I

для сопротивления в заданной схеме

(рис. 1, а)

и в схеме (рис. 1, д)

одинаков, следовательно, активный

двухполюсник можно заменить эквивалентным

генератором.

Метод эквивалентного

генератора целесообразно применять,

если необходимо найти ток в одной ветви

сложной электрической цепи, без расчета

других токов.

Для расчета тока в

сопротивлении R

сначала отключают это сопротивление

и определяют напряжение Uхх

на его выводах. Далее необходимо

исключить все ЭДС в оставшейся схеме

(внутренние сопротивления источников

остаются) и определить сопротивление

относительно выводов исключенного

сопротивления. Затем, по указанной выше

формуле, определяют ток.

Пример.

Схема (рис.2) относительно сопротивления

R2

может быть представлена эквивалентным

генератором с параметрами Rн

= Rвх = R1R3/(R1 + R3)

и ЭДС Ее

= Uхх = ER3/(R1 + R2),

которые определяются в режиме холостого

хода. Тогда

![]()

Рис.

2.

Рис.

2.