Экскаваторный или кусковой способ добычи

При экскаваторном способе получают торфяное топливо в виде больших кусков весом по 500—-1000 г. Экскаваторный способ добычи еще называют «кусковым».

Процесс заготовки кускового торфа не очень отличается от фрезерного, но меньше зависит от погодных условий.

Кусковой торф добывается с помощью навесного диска с гидравлическим цилиндром. Диск поднимает торф на поверхность из глубины около 50 см. В цилиндре он прессуется под давлением, а затем выталкивается наружу через прямоугольные сопла и волнообразно укладывается на поверхности поля. В результате получают так называемый «волнообразный» кусковой торф. Сформированный кусковой торф через несколько часов сушки на солнце почти не вбирает в себя влагу.

Достаточно хорошо высушенный кусковой торф (как и фрезерный) собирают в валки, где длится его просушка. После этого на поверхность поднимают еще одну порцию торфа. Таким образом валкуют 1-3 слоя торфа, после чего его собирают и транспортируют для вкладывания в бурты.

Резной способ добычи торфа

Резной способ добычи торфа' — старый, кустарный способ добычи торфа путем ручной резки торфовых кирпичей. Применялся на небольших и неглубоких торфяниках. Практически полностью вытеснен механизированными методами добычи торфа.

Транспортировка торфа

Вывозка торфа с участков торфодобычи может осуществляться круглогодично, преимущественно железнодорожным транспортом по постоянным и временным путям узкой колеи. Для транспортировки торфа применяется узкоколейная железная дорога (например, Каринская УЖД). Крупным потребителям торф может доставляться в вагонах широкой колеи. Для этого перегрузка торфа осуществляется с помощью пере-грузов.

Торфяные машины

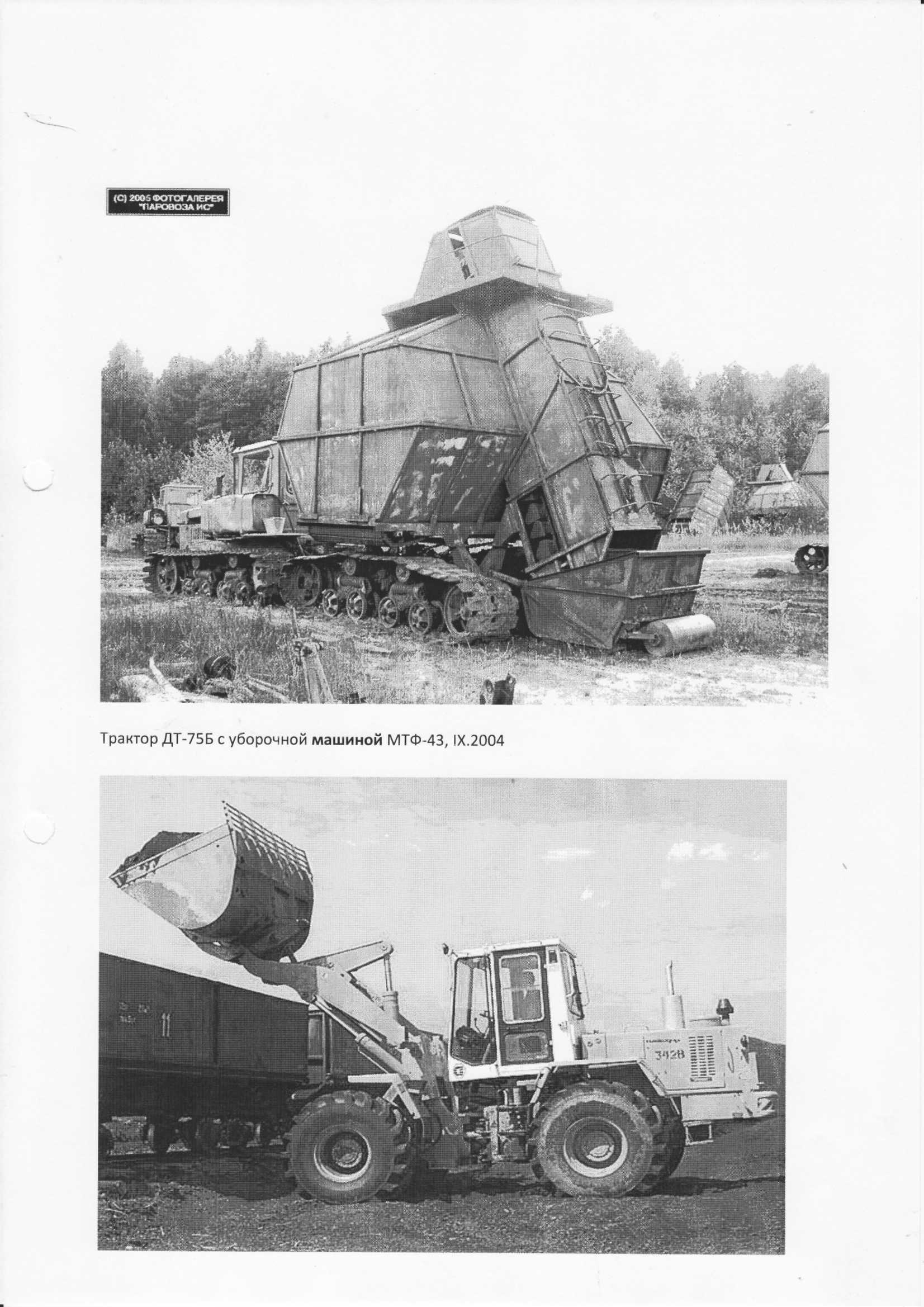

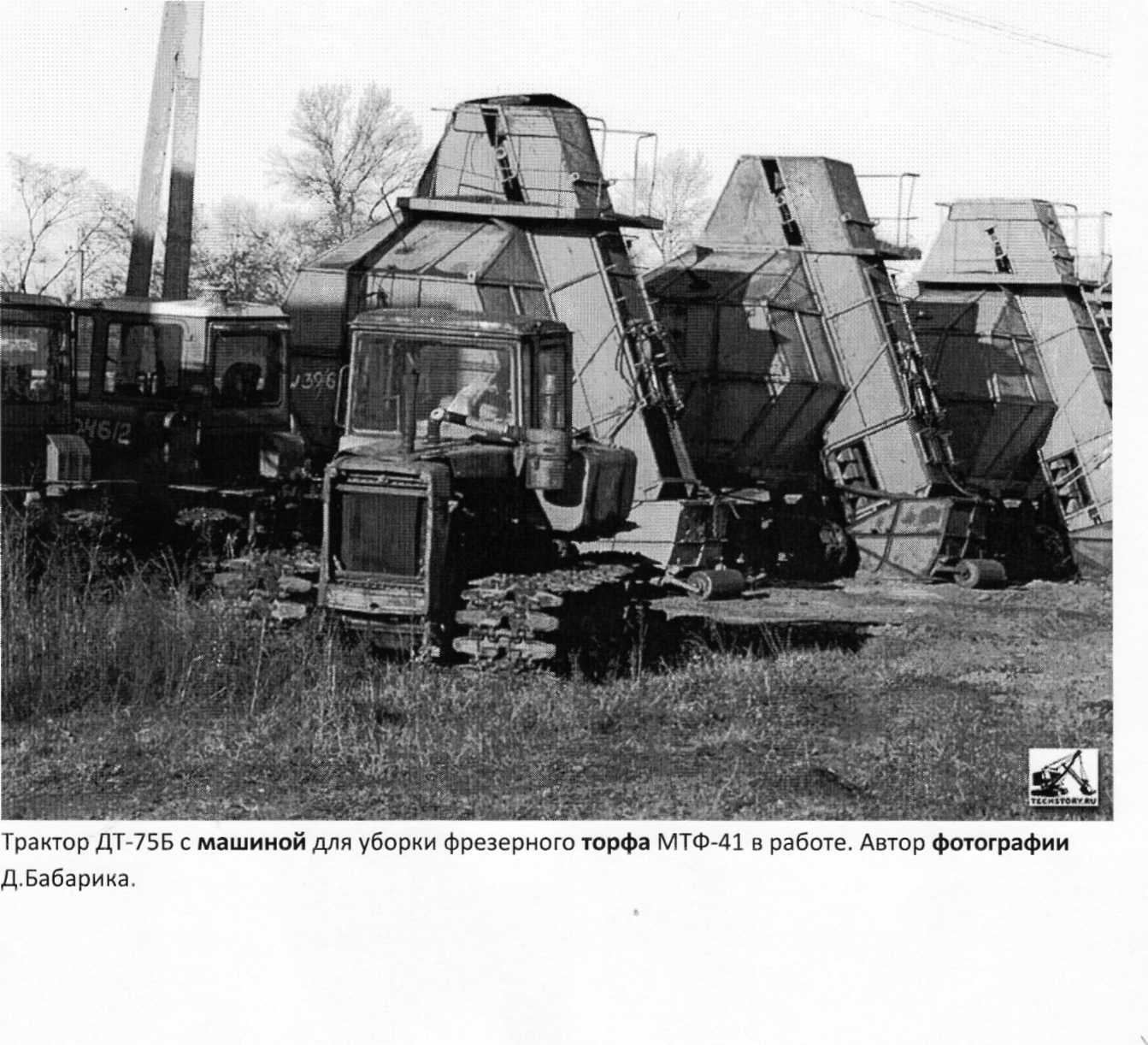

Машины, механизмы, устройства, используемые для подготовки торфяных месторождений к эксплуатации, добыче торфа, его сушки, уборки, погрузки и транспортировки. Торфяные машины, работающие на неровном и неоднородном грунте, должны иметь высокую проходимость и манёвренность, повышенную прочность и износостойкость деталей рабочих органов. Их характерная особенность - небольшое удельное давление на грунт, что обеспечивается уширенным гусеничным ходом или

широкими пневматическими шинами. В качестве рабочих органов применяют шнековую или дисковую фрезу, ротор с чашечными ковшами или клыками, а также ковши (на роторном экскаваторе); выбор рабочего органа зависит от способа производства работ. Для подготовки поверхности залежи торфа применяют комплекс, в который входят машины для срезки деревьев и кустарника, обрубки сучьев и погрузки стволов на транспортные средства; корчеватели пней и самоходные машины для их сбора и погрузки на прицепы-самосвалы и др. На участках с кустарником и тонкоствольными деревьями осуществляют сплошную переработку почвы на глубину 0.5 м, при этом используют машины с сепараторами (для отделения древесных включений), а также с ковшовыми элеваторами (для прокладки осушительных канав, рытья траншей и др.).

Погрузочная торфяная машина

Б олее

95 % промышленного торфа добывается

фрезерным способом, при котором торф

снимают тонкими слоями с поверхности.

Полный цикл - снятие слоя, получение

торфяной крошки, сушка, уборка в штабель

- занимает 1-2 дня, после чего цикл

повторяется (до 50 циклов за сезон). После

подготовки залежи на ней ведут фрезерование

комплектами машин по нескольким схемам.

В комплект входят 6-8 экскаваторов на

гусеничном ходу с фрезерным рабочим

органом и разгрузочным конвейером,

которые передвигаются по заранее

намеченным путям, убирая торф с

определённой полосы. Затем торф складируют

в штабели, откуда отправляют потребителям.

Для добычи мелкокускового торфа

используют прицепную фрезформовочную

машину с дисковой фрезой и шнековым

пресс-формователем. Для измельчения

поверхностного слоя торфа применяют

торфяной фрез с плоскими или чашечными

ножами, расположенными на дисках.

Торфяной фрез работает в сцепе с трактором

или торфоуборочной машиной. Погрузка

торфа на транспортные средства в полевых

условиях осуществляется погрузочными

машинами, экскаваторами, грузоподъёмными

кранами с ковшом и т. п.

олее

95 % промышленного торфа добывается

фрезерным способом, при котором торф

снимают тонкими слоями с поверхности.

Полный цикл - снятие слоя, получение

торфяной крошки, сушка, уборка в штабель

- занимает 1-2 дня, после чего цикл

повторяется (до 50 циклов за сезон). После

подготовки залежи на ней ведут фрезерование

комплектами машин по нескольким схемам.

В комплект входят 6-8 экскаваторов на

гусеничном ходу с фрезерным рабочим

органом и разгрузочным конвейером,

которые передвигаются по заранее

намеченным путям, убирая торф с

определённой полосы. Затем торф складируют

в штабели, откуда отправляют потребителям.

Для добычи мелкокускового торфа

используют прицепную фрезформовочную

машину с дисковой фрезой и шнековым

пресс-формователем. Для измельчения

поверхностного слоя торфа применяют

торфяной фрез с плоскими или чашечными

ножами, расположенными на дисках.

Торфяной фрез работает в сцепе с трактором

или торфоуборочной машиной. Погрузка

торфа на транспортные средства в полевых

условиях осуществляется погрузочными

машинами, экскаваторами, грузоподъёмными

кранами с ковшом и т. п.

8 2003 году, с целью повышения функциональных возможностей серийных погрузчиков за счет повышения проходимости, увеличения высоты разгрузки и объема ковша, ОАО "Амкодор" разработало и изготовило погрузчик торфа "Амкодор.

Ш табелирующая

машина

МТФ-71,

XI.1998

табелирующая

машина

МТФ-71,

XI.1998

Торфяные пожары

Торфяные пожары — вид лесных пожаров, при котором горит слой торфа и корни деревьев. Лесные пожары подразделяют на верховые, низовые и почвенные (торфяные). Пожар распространяется со скоростью до нескольких метров в сутки. Часто торфяные пожары представляют собой стадию развития низовых пожаров, либо переходят в низовой пожар при раздувании их ветром. При выгорании почвы под деревьями, последние беспорядочно падают.

При наблюдении с воздуха границы недавно возникшего пожара плохо различимы, дым поднимается от всей площади возгорания, огня не видно.

Глубина горения торфа ограничивается лишь уровнем грунтовых вод или подстилающим минеральным грунтом. Горение торфяной залежи отличается устойчивостью к выпадению осадков за счёт гидрофобности битумированных частиц торфа. При этом влага уходит в грунтовые воды мимо частиц торфа, а торф продолжает гореть вплоть до полного выгорания месторождения. Зимой 2002 года торфяники горели и под снегом, пока не началось весеннее половодье.

Причины торфяных пожаров

Самовозгорание торфа

По словам начальника Главного управления МЧС РФ по Московской области Евгения Секирина, торф может самовозгораться, если его влажность меньше 40 %. В период массовых пожаров 2010 г. влажность торфа оценивалась в 28—30 %.

Антропогенный фактор

По данным Е. И. Секирина, 10 % торфяных пожаров приходятся на самовозгорание торфа, тогда как в других случаях виной служит «человеческий фактор»: брошенные окурки или спички.

Удары молний

Значительный (20-60 %) процент возгораний наблюдается из-за грозовой активности — в частности, «сухих гроз» (удары молний без последующего ливня). По статистическим данным, от 1100 до 5100 пожаров на территории охраняемого лесного фонда возникают от молний; при этом огнём оказываются охвачены от 22 до 890 тыс. га, что почти в 3 раза превышает площадь от антропогенных источников огня. Пожары от молний могут быть труднодоступными из-за их удалённости от объектов инфраструктуры.

Профилактика торфяных пожаров Противопожарные разрывы

Согласно Правилам пожарной безопасности в лесах Российской Федерации, которые были утверждены постановлением Совета Министров — Правительства РФ от 09 сентября 1993 № 886 на торфопредприятиях требуется установить противопожарный разрыв шириной 75-100 метров с водоподводящим каналом по внутреннему краю разрыва, с устранением растительности на полосе шириной 6 метров.

Обводнение торфяников

Обводнение ранее осушенных торфяников способно предотвратить их дальнейшее возгорание. Заместитель директора Государственного гидрологического института Валерий Вуглинский предлагает ликвидировать ранее выкопанные дренажные канавы и мелиоративную сеть. Заместитель декана почвоведения МГУ Владимир Гончаров считает, что требуется перенять западный опыт по двустороннему регулированию водного режима (в зависимости от наличия засухи или обилия влаги пропускать нужное количество воды, чтобы избегать высыхания или затопления земель). По его данным, в Голландии таким образом регулируется влажность 80 % торфяных земель, а в Финляндии — 100 %.

Тушение горящих торфяников

Торфяные стволы

Для тушения пожаров торфа применяются торфяные стволы. Модели стволов:

ТС-1 — состоит из латунной трубки с внутренним диаметром 16 мм, наконечника и крана-ручки с накидной гайкой. В нижней части имеет 40 отверстий диаметром до 3 мм. Вода со смачивателем поступает от мотопомпы в ствол под давлением 3...4 атм. Через отверстия в почву. Масса ТС-1 — 2,2 кг. Общая длина — 1,3 м. Расход жидкости — 35-42 л/мин;

ТС-2 — применяется для тушения торфяных пожаров при глубине прогорания до 2 м. Общая длина ствола — 2,1 м. В нижней части имеется 80 отверстий. Масса ствола — 3,2 кг.

Торфяные стволы вонзают в почву, поворотом ручки открывают доступ раствора и выдерживают 32.. .40 секунд до появления пены у прокола. Закрывают кран и переносят ствол на другое место. Следующий прокол делают на расстоянии 35.. .40 см от предыдущего. При этом необходимо обработать полосу шириной 0,7 — 0,8 м.

Окапывание торфяников

Для только что возникших пожаров используют отделение горящего торфа от краёв воронки и его сбрасывание в выгоревшей зоне. Края воронки поливают водой со смачивателями или химическими лесными огнетушителями.

Локализацию многоочагового торфяного пожара, который возник после низового пожара, производят окапыванием канавами и заполнением канав водой из доступных источников. Для этой цели используют специальную технику — канавокопатели, либо взрывчатые вещества.

Перекапывание торфа

При помощи бульдозера перемешивают горячие и холодные слои торфа, что прекращает горение за счет понижения температуры торфа от температуры его горения 600 °С до более низких значений. Разработка этого способа выполнена доцентом Пермского университета Владимиром Сретенским в 1990 году. Метод был опробован в пермских лесных хозяйствах и признан удачным. По мнению заместителя директора Института экологического почвоведения МГУ Германа Куста, этот способ тушения применим только для поверхностных пожаров, а для тушения глубоких пожаров необходима вода. В БУПО-86 приводился метод тушения торфяных пожаров заключающийся в рыхлении торфа культиваторами до влажного слоя с последующей утрамбовкой его бульдозерами, катками или другой техникой.

Пожарная насосная станция на тушении лесного пожара

Пожарная насосная станция — например, ПНС-110(131), позволяет накачивать воду по рукавам диаметром 150 мм на расстоянии до 5 км, питать до 4 пожарных авцистерн, насосно-рукавных автомобилей производительностью до 40 л/с.

Полевые магистральные трубопроводы

Для подачи значительных масс (до десятков тысяч тонн в сутки) воды к очагам возгорания используются полевые магистральные трубопроводы (ПМТ) с диаметром труб 100 и 150 мм. В СССР их с успехом применяли для тушения пожаров с 1972 года (за август-сентябрь было смонтировано 188 линий общей длиной 1293,3 км). Бригада из десяти человек за 1 час способна смонтировать 1-1,2 км полевого трубопровода. При этом трубопровод не разрушается при наезде на него колёсной техники и завале деревьями и способен выдерживать действие огня во время перекачки через него воды.

Неэффективность сброса воды авиацией

По словам Артёма Зименко, командира Дружины охраны природы биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова и координатора организации «Добровольные лесные пожарные», нельзя тушить торфяники с помощью авиации. Торфяник горит в глубине, а не у поверхности и когда падающая с большой высоты вода ударяется о почву, в воздух вылетает горящая торфяная крошка, что приводит только к усилению пожара. В 2007 году начальник управления МЧС по Владимирской области Сергей Мамеев заявлял в интервью: «...такая техника не подходит для тушения торфяников. Сброс воды на торфяник приведет к тому, что он разгорится в большей степени».

Координатор проектов по сохранению торфяных болот российской программы по сохранению водно-болотных угодий Татьяна Минаева в интервью радиостанции «Голос России» утверждала, что «сбрасывать на торфяной пожар сверху воду бесполезно».

В результате экспериментальных исследований тушения лесных пожаров проведенных с использованием самолета И.Л-76 МД, было выяснено, что глубина промачивания почвы после сброса воды составляет 5...7 см. Результаты докладывались на конференциях в 1999...2001 годах

Опасности торфяных пожаров

Провалы людей и техники

Торфяные пожары создают опасность провала в прогоревший грунт (прогар) людей и техники, в связи с чем рекомендуется соблюдать осторожность.

Торф медленно прогорает на всю глубину залегания, которая может достигать 6-8 и более метров. Выгоревшие места опасны проваливанием в них участков дороги, домов, машин или людей. В них длительное время после выгорания сохраняется высокая температура, поэтому провалившийся в районе торфяного пожара человек обречён.

Падения деревьев с подгоревшими корнями

Внешне деревья под тлеющими торфяниками выглядят целыми, но из-за тления корней деревья начинают неожиданно падать. Подгоревший сухостой, во избежание внезапного падения, рекомендуется спиливать или срубать.

Смог

Задымленность аэропорта Шереметьево от торфяных пожаров 7 августа 2010 г.

Удушливый смог — на 90 процентов результат горения торфяников, а не лесов. В начале сентября 2002 года видимость в Москве составляла 50-300 метров, была парализована работа аэропортов. Аналогичная ситуация с задымлением воздуха в городе сложилась в 2010 году.

В состав смога входит угарный газ, мелкие взвешенные частицы, бензол и другие продукты горения.

ИНСТИТУТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Институт природопользования создан в 2008 г. путем реорганизации Института проблем использования природных ресурсов и экологии (1932-1990 гг. — Институт торфа). Директор — член-корреспондент А.К.Карабанов, известный ученый в области региональной геологии, геодинамики, геоморфологии и палеогеографии; заместители директора по научной работе — доктор географических наук В.С.Хомич, кандидат химических наук А.Э.Томсон, ученый секретарь — кандидат технических наук Г.А.Камышенко.

Основная цель института — проведение научных исследований в области природопользования, охраны окружающей среды и геотехнологий, геоэкологии, географии и палеогеографии, климатологии, гидрогеохимии, гидроэкологии, геодинамики.

В структуру института входят 9 лабораторий, отдел зарубежных связей и научно-технической информации, группа управления научно-техническими программами.

Институт природопользования сохранил основные направления исследований, характерные для Института проблем использования природных ресурсов и экологии (в 1990-1997 гг. институтом руководил академик И.И. Лиштван, в 1997-2008 гг. — академик В.Ф Логинов), стал преемником научных результатов и достижений, полученных коллективом научных сотрудников.