- •1. История развития психологии

- •2 Предмет и задачи психологии

- •3 Структура современной психологической науки

- •5 Первая и вторая сигнальные системы и их взаимодействие

- •6. Психика

- •7 Психика и сознание. Психическая структура сознания

- •8. Методы современно психологии

- •9. Диагностические исследовательские методы

- •10 Психологическая деятельность потребностно - мотивационная и предметно - операционная

- •Потребностно-мотивационная сфера личности.

- •11. Основные виды деятельности. Составляющие психологической структуры деятельности (знания, навыки, умения, привычки).

- •Личность и ее психологическая структура

- •13. Понятие о направленности личности. Потребности. Мотивация. Интересы. Склонности.

- •15. Понятия об ощущениях физиологические основы

- •16. Общие психофизиологические закономерности ощущений. Развитие ощущений. Сенсорная культура личности.

- •17 Восприятие,

- •Свойства восприятия

- •18. Виды восприятия. Индивидуальные различия в восприятии. Развитие восприятия

- •19.Понятие о представлении

- •Свойства

- •20 Память

- •Классификация видов памяти

- •21 Запоминание и его виды Запоминание и его разновидности

- •22 Воспроизведение и его виды

- •23. Индивидуальные различия в процессах памяти. Законы памяти. Общие правила развития памяти.

- •24 Мышление

- •25 Мыслительные операци

- •26 Виды мышления

- •27 Понятие о речевой деятельности

- •29 Виды и стили педагогического общения

- •Функции воображения

- •31 Приемы создания образов в воображении

- •32 Понятие о внимании

- •Виды внимания

- •Непроизвольное внимание (пассивное)

- •Произвольное внимание

- •Послепроизвольное внимание

- •33 Свойства внимания Свойства внимания Концентрация

- •Устойчивость

- •Переключаемость

- •Распределение

- •34 Эмоции и чувства

- •35 Содержание чувств и их внешнее выражение

- •36 Высшие чувства

- •37 Понятие о воле

- •Основные признаки волевого акта

- •38 Волевые качества личности воспитание и самовоспитание

- •39 Темперамент

- •Свойства темперамента

- •Влияние темперамента

- •40 Класификация темпераментов Исторические типы темперамента

- •41 Характер

- •42 Структура характера и симптокомплексы его свойств акцентуация характера

- •43 Склонности и способности

- •Способности и склонности

- •44 Одаренность, талант, гениальность, развитие способностей

- •45 Возрастная психология

- •46 Общие закономерности психического развития

- •47 Детская психология

- •48 Психологические особенности подросткового возраста

- •49 Психологические особенности юношеского возраста

- •50 Общая харакатеристика психологической структуры личности

27 Понятие о речевой деятельности

Понятие речевой деятельности.

Речь – сложившаяся исторически в процессе материальной преобразующей деятельности людей форма общения, опосредованная языком.*

Речь выполняет ряд функций:

- обозначения – каждое слово, предложение имеют определенное содержание;

- сообщения – передача сведений, знаний, опыта;

- выражения – интонационное построение, ударение, использование сравнений, обнаружение чувств, потребностей, отношений;

- воздействия – побуждение к выполнению задач, проявлению активности, к изменению взглядов.

Функции речи по-разному проявляются в различных ее видах.

----------------------------------------------------------

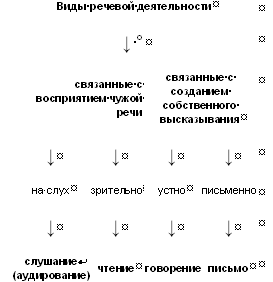

28 Виды речевой деятельности общение в процессе речевой деятельности.

|

|

29 Виды и стили педагогического общения

Стили педагогического общения

Известный психолог В. А. Кан-Калик выделял следующие стили педагогического общения:

1. Общение на основе высоких профессиональных установок педагога, его отношения к педагогической деятельности в целом. О таких говорят: "За ним дети (студенты) буквально по пятам ходят!" Причем в высшей школе интерес в общении стимулируется еще и общими профессиональными интересами, особенно на профилирующих кафедрах.

2. Общение на основе дружеского расположения. Оно предполагает увлеченность общим делом. Педагог выполняет роль наставника, старшего товарища, участника совместной учебной деятельности. Однако при этом следует избегать панибратства

3. Общение-дистанция относится к самым распространенным типам педагогического общения. В этом случае во взаимоотношениях постоянно прослеживается дистанция во всех сферах, в обучении, со ссылкой на авторитет и профессионализм, в воспитании со ссылкой на жизненный опыт и возраст. Такой стиль формирует отношения учитель-ученики. Но это не означает, что ученики должны воспринимать учителя как сверстника.

4. Общение-устрашение - негативная форма общения, антигуманная, вскрывающая педагогическую несостоятельность прибегающего к нему преподавателя.

5. Общение-заигрывание, характерное для молодых преподавателей, стремящихся к популярности. Такое общение обеспечивает лишь ложный,. дешевый авторитет.

Чаще всего в педагогической практике наблюдается сочетание стилей в той или иной пропорции, когда доминирует один из них.

Из числа разработанных в последние годы за рубежом классификаций стилей педагогического общения интересной представляется типология профессиональных позиций учителей, предложенная М. Таленом.

Модель I - "Сократ". Это учитель с репутацией любителя споров и дискуссий, намеренно их провоцирующий на занятиях. Ему свойственны индивидуализм, несистематичность в учебном процессе из-за постоянной конфронтации; учащиеся усиливают защиту собственных позиций, учатся их отстаивать.

Модель II - "Руководитель групповой дискуссии". Главным в учебно-воспитательном процессе считает достижение согласия и установление сотрудничества между учащимися, отводя себе роль посредника, для которого поиск демократического согласия важнее результата дискуссии.

Модель III - "Мастер". Учитель выступает как образец для подражания, подлежащий безусловному копированию, и прежде всего не столько в учебном процессе, сколько в отношении к жизни вообще.

Модель IV - "Генерал". Избегает всякой двусмысленности, подчеркнуто требователен, жестко добивается послушания, так как считает, что всегда и во всем прав, а ученик, как армейский новобранец, должен беспрекословно подчиняться отдаваемым приказам..

Модель V - "Менеджер". Стиль, получивший распространение в радикально ориентированных школах и сопряженный с атмосферой эффективной деятельности класса, поощрением их инициативы и самостоятельности. Учитель стремится к обсуждению с каждым учащимся смысла решаемой задачи, качественному контролю и оценке конечного результата.

Модель VI - "Тренер". Атмосфера общения в классе пронизана духом корпоративности. Учащиеся в данном случае подобны игрокам одной команды, где каждый в отдельности не важен как индивидуальность, но все вместе они могут многое. Учителю отводится роль вдохновителя групповых усилий, для которого главное - конечный результат, блестящий успех, победа.

Модель VII - "Гид". Воплощенный образ ходячей энциклопедии. Лаконичен, точен, сдержан. Ответы на все вопросы ему известны заранее, как и сами вопросы. Технически безупречен и именно поэтому зачастую откровенно скучен.

30 Воображение

Воображе́ние — способность сознания создавать образы, представления, идеи и манипулировать ими; играет ключевую роль в следующих психических процессах: моделирование, планирование, творчество, игра, человеческая память. В широком смысле, всякий процесс, протекающий «в образах» является воображением

1.По результатам:

Репродуктивное воображение (воссоздание действительности такой, какая она есть)

Продуктивное (творческое) воображение:

с относительной новизной образов;

с абсолютной новизной образов.

2.По степени целенаправленности:

активное (произвольное) — включает воссоздающее и творческое воображение;

пассивное (непроизвольное) — включает непреднамеренное и непредсказуемое воображение.

3.По виду образов:

конкретное;

абстрактное.

4.По приёмам воображения:

агглютинация — соединение несоединимых в реальности объектов;

гиперболизация — увеличение или уменьшение предмета и его частей;

схематизация — выделение различий и выявление черт сходства;

типизация — выделение существенного, повторяющегося в однородных явлениях.

5.По степени волевых усилий: