- •Введение

- •1. Потребительские расходы и факторы, их определяющие

- •1.1 Понятие и сущность потребительных расходов

- •1.2 Виды и формы потрeбительских расходов

- •2. Сбережения: сущность и основные факторы. Связь потребления и сбережения

- •2.1 Понятие и сущность сбережений, основные категории

- •2.2 Связь потребления и сбережения

- •3. Особенности сбережения и потребления в российской экономике

- •Заключение

- •Список использованной литературы

2.2 Связь потребления и сбережения

Важнейший вывод Кейнса состоит в определяющем воздействии совокупного спроса на экономическую динамику. Действительно, предприниматели будут производить такой объем продукции, на который будет предъявлен покупательский спрос, т.е. на который запланированы расходы. В этой связи рассмотрим более внимательно компоненты совокупных расходов.

Агрегатные переменные «потребление», «сбережения» и «инвестиции» были введены в научный оборот Дж.М. Кейнсом. Сегодня эти категории широко используются в макроэкономическом анализе [23, с. 73].

Потребление — использование продукта в процессе удовлетворения потребностей. В экономике потребление приравнивается к приобретению благ или услуг. Потребление становится возможным вследствие получения дохода или траты сбережений. Рассмотрение потребления как процесса удовлетворения потребностей основано на постулатах экономической теории. Потребление – это средства, направленные населением на приобретение товаров и услуг. Потребление определяется как объективными, так и субъективными факторами.

Объективные факторы: уровень дохода, уровень цен, норма процента и т.д.

Субъективные факторы: психологическая склонность людей к потреблению.

Основным объективным фактором, определяющим уровень потребления, является доход, поэтому потребление движется в направлении последнего. Поэтому можно рассматривать потребление как функцию от национального дохода (Y).

C = C(Y ) .

Субъективная склонность людей к потреблению может быть средней и предельной.

Средняя склонность к потреблению выражается отношением потребляемой части национального дохода ко всему национальному доходу:

Средняя склонность к потреблению = Потребление Национальный доход*100%

Предельная склонность к потреблению выражается отношением изменения в потреблении к тому изменению в доходе, которое его вызвало:

Предельная склонность к потреблению = Изменение в потреблении Изменение в доходах

Человек не только потребляет, но и сберегает.

Сбережения — накапливаемая часть денежных доходов населения, предназначенная для удовлетворения потребностей в будущем. Сбережения используются для покупки ценных бумаг и других финансовых инструментов, или размещаются в виде банковских вкладов. Различают личные и принудительные сбережения.

Личные сбережения — часть дохода домохозяйств после уплаты налогов, которая не расходуется на приобретение потребительских товаров.

Принудительные сбережения — искусственное ограничение государством расходов населения на потребление посредством принудительной подписки на государственные займы, налогов на потребление, увеличение обязательных взносов по программам пенсионного обеспечения.

Сбережения – это та часть дохода, которая не потребляется:

Сбережения = Доход - Потребление

Как и потребление, сбережение зависит от двух групп факторов: объективных и субъективных.

Основным объективным фактором является доход, ибо доход – это сумма потребления и сбережения. Соответственно сбережение рассматривается так же как функция от национального дохода.

S = S(Y) .

Основным субъективным фактором выступает склонность данного человека к сбережению, т.е. желание сберегать.

Склонность к сбережению бывает средней и предельной. Средняя склонность к сбережению выражается отношением сберегаемой части национального дохода ко всему национальному доходу.

Предельная склонность к сбережению выражается отношением любого изменения в сбережениях к тому изменению в доходе, которое его вызвало.

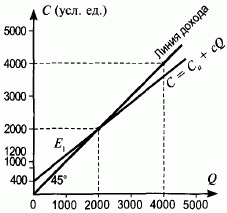

Зависимость потребления от уровня дохода представлена на графике.

Кривая С – это условия когда расходы на потребление точно соответствуют доходам. Она проводится под углом 450. В точке Б находится нулевое сбережение. Слева от этой точки можно наблюдать отрицательное сбережение.

Здесь можно сделать заключение, что чем больше склонность к потреблению, тем ближе линия потребления будет приближаться к линии 450.

Рисунок 1 – График функции потребления

Линия функции потребления показывает, как растут потребительские расходы в зависимости от увеличения дохода. Пока доход менее 2000, потребители намерены израсходовать на товары и услуги суммы большие, чем произведенный доход. Когда доход равен 2000, спрос населения на товары и услуги оказывается равным их предложению. Точка Е0 — точка равновесного состояния экономики. В дальнейшем рост дохода приводит к образованию и увеличению разрыва между уровнем дохода и уровнем потребления.

Уровень национального дохода показывает (Q), вертикальная ось (ось ординат) — уровень потребительских расходов (С). График содержит две линии: 1) линия дохода, которая проходит под углом 45° к осям координат; каждая точка на этой линии свидетельствует о равенстве созданного национального дохода и общих потребительских расходов населения, т. е. отражает равновесный уровень национального дохода; 2) линия, которая является собственно графиком функции потребления, выраженной уравнением. Если бы национальный доход равнялся нулю, то уровень потребления сводился бы к автономному потреблению — 400, что и показывает соответствующая точка на оси ординат. Точка E1показывает, что при доходе 1000 потребители намерены израсходовать 1200; эта точка расположена на линии функции потребления над линией дохода. Расстояние между линией дохода и линией функции потребления здесь показывает размер дефицита. Точка пересечения графика функции потребления и линии дохода (Е0) имеет координаты Q = 2000 и С = 2000. Именно эта точка, и только она, показывает равновесный уровень национального дохода. Последующее увеличение дохода приводит к тому, что любая точка на линии дохода оказывается выше, чем соответствующая точка на линии функции потребления. Это говорит о том, что произведенный доход больше, чем расходы потребителей; возникает избыток товаров и услуг на рынке (расстояние между соответствующими точками показывает размер этого избытка); наконец, с дальнейшим ростом дохода разрыв между линией дохода и линией функции потребления увеличивается и, следовательно, избыток возрастает [19, с. 98].

Теперь обратим внимание на тот факт, что функция потребления предполагает, что равновесное состояние экономики достигается при условии нулевых сбережений. С одной стороны, это положительное явление: нация перестала жить в долг, проедать свои ранее накопленные сбережения, свое национальное богатство. Но, с другой стороны, в этом нельзя не видеть и негативного момента — сбережения являются источником финансирования новых инвестиций, и если они равны нулю, то этот источник отсутствует. Тем самым оказывается, что экономика не располагает важнейшей предпосылкой для своего развития, увеличения выпуска товаров и услуг, перехода на новую технологию и т. д.