- •МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- •Первичные иммунодефициты (ПИД)

- •Классификация.

- •Классификация.

- •“Настораживающие признаки”

- •Врожденные дефекты фагоцитов.

- •1. Тяжелые врожденные нейтропении.

- •2.Дефициты адгезии лимфоцитов.

- •3. Хроническая гранулематозная болезнь.

- •4. Дефицит глюкозо-6- фосфатдегидрогеназы нейтрофилов.

- •5. Дефицит

- •6. Циклическая нейтропения.

- •Дефициты комплемента.

- ••Система комплемента насчитывает более 30 белков, бол-во из которых продуцируется гепатоцитами и циркулирует

- •1. Наследственный ангионевротический отёк.

- •Методы исследования системы комплемента

3. Хроническая гранулематозная болезнь.

•Первичный иммунодефицит, при котором фагоциты не способны генерировать активные формы кислорода и нарушается “кислородный взрыв”, необходимый для уничтожения бактерий и грибов.

•Известно, что цитохром b558 в мембране фагоцитов представлен в форме

гетеродимера двух цепей (массой 91 и 22 кДа – атомная единица массы). При активации фагоцитов компоненты NADPH-оксидазы в цитоплазме подвергаются фосфорилированию , мигрируют на поверхность мембраны и связывают цитохром b558. Развитие ХГБ обусловлено дефектами этих молекул.

•Клинические проявления: могут возникать у детей в раннем возрасте и у подростков – гнойные поражения кожи (фурункулы, карбункулы, абсцессы с медленным прогрессированием). Заболевание проявляется в виде рецидивирующих инфекционных заболеваний, поражающих органы дыхания, кожу, лимфатические узлы, печень, почки. Характерно возникновение лимфаденита. Особенность ХГБ – формирование в любых органах гранулём, содержащих гигантские многоядерные клетки. У 70-80% детей может развиваться пневмония, осложняемая абсцедированием или эмпиемой плевры. У 15-30% развивается остеомиелит мелких костей, вызванный стафилококками и аспергиллами.

•Диагностика: тесты, помогающие выявить нарушения фагоцитоза – с нитросиним тетразолием, в иммунограмме – снижение высвобождения супероксида из стимулированных фагоцитов до 3-30% от нормы, повышенный уровень IgA,

IgM, IgG.

•Лечение: пожизненная антибактериальная терапия, антимикотические препараты(флуконазол, тербинафин, микогептин и др), генная терапия – введение в

стволовые клетки костного мозга гена gp91phox, поврежденного мутацией при ХГБ.

4. Дефицит глюкозо-6- фосфатдегидрогеназы нейтрофилов.

•Наиболее частая форма энзимопатии, обычно служащая причиной несфероцитарной анемии.

• Отсутствие глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы в лейкоцитах |

такие |

лейкоциты неспособны разрушать поглощенные бактерии. |

|

•Механизм развития: заболевание возникает в результате мутации гена, кодирующего глюкозо-6-фосфатдегидрогеназу на хромосоме Xq28.

•Клинические проявления: при тяжелых формах развиваются абсцессы в разных органах, тяжелые пневмонии и признаки гемолитической анемии.

•Диагностика: симптомы гемолитической анемии в комбинации с “патологическим” тестом с нитросиним тетразолием, активность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы в эритроцитах и лейкоцитах определяют флюоресцентным методом.

•Лечение: симптоматическое.

5. Дефицит

миелопероксидазы.

• Вследствие этого дефицита нарушается образование фагоцитами гипохлорной кислоты.

• Механизм развития: миелопероксидаза находится в азурофильных

гранулах и катализирует превращение H2O2 в гипохлорную кислоту. Ген расположен на хромосоме 17q23. Дефицит миелопероксидазы –

врожденное аутосомно-рецессивное заболевание. Описаны вторичные формы дефицита миелопероксидазы при тяжелых инфекционных заболеваниях, СД, миелоидной лейкемии, ходжкинской лимфоме.

• Клинические проявления: больше чем у 95% клинические симптомы не проявляются, не смотря на дефекты киллинга нейтрофилов. При наличии симптоматики выявляют кандидозную инфекцию и иногда СД. Тяжелые инфекционные поражения костей и сепсис развиваются редко.

• Диагностика: определяют дефицит фермента в клетках.

• Лечение: специфического лечения нет. Проводят симптоматическую терапию противогрибковыми препаратами.

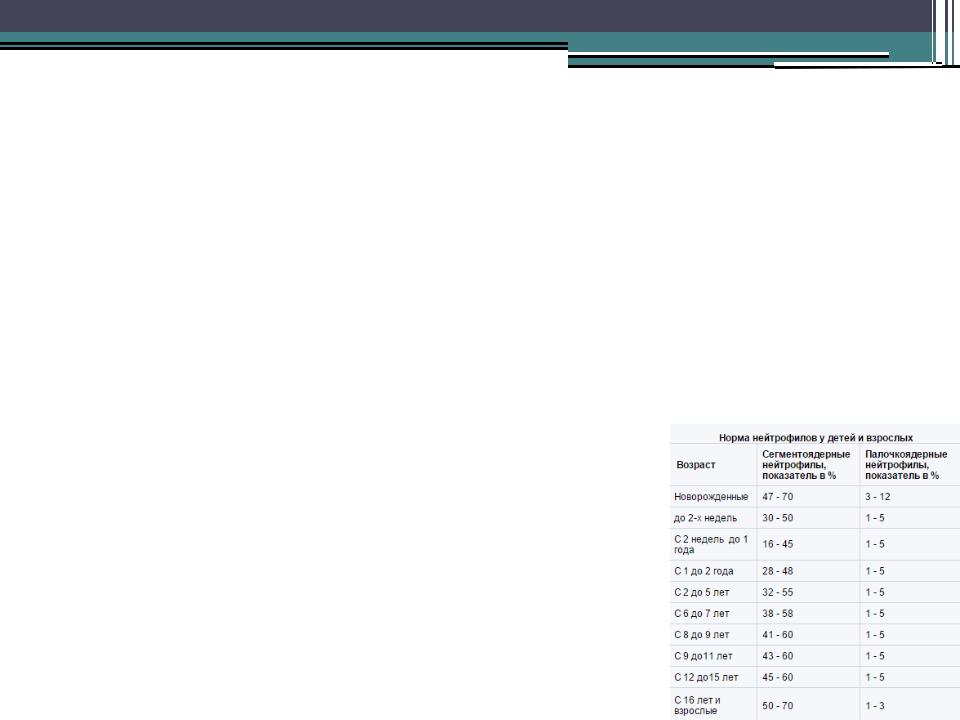

6. Циклическая нейтропения.

•Характеризуется нейтропенией, возникающей каждые 3 недели и сохраняющейся в течение 3-6 сут.

•Впервые заболевание описано в 1910 г доктором Чарльзом Лилем у младенцев с рецидивирующими эпизодами лихорадки, инфекционным поражением кожи, стоматитами, нейтропенией.

•У пациентов уровень нейтрофилов колеблется от нормального содержания до полного отсутствия с периодичностью 21 сут.

•При полном исчезновении нейтрофилов повышается риск развития инфекционных заболеваний.

•В целом благоприятное течение, для лечения применя

Г-КСФ (гранулоцитарный

колониестимулирующий фактор)

Дефициты комплемента.

•Комплемент участвует в распознавании, опсонизации, киллинге и элиминации микроорганизмов, иммунных комплесов и разрушенных клеток организма.

•Выделяют 3 основных пути активации комплемента:

1.Классический (С1- зависимый)

2.Лектиновый (зависимый от MBL - лектин, связывающий маннозу)

3.Альтернативный (фактор B,D и пропердинзависимй).

Дефицит MBL – наиболее частая форма недостаточности комплемента.

•Система комплемента насчитывает более 30 белков, бол-во из которых продуцируется гепатоцитами и циркулирует в неактивных формах.

•Активация системы комплемента проиходит по классическому (С1-С9), лектиновому или альтернативному пути.

•Активированные факторы комплемента обладают важными биологическими функциями – распознавание, процессинг, презентация чужеродных молекул, регуляция приобретенного иммунитета, элиминация ИК. Они участвуют в апоптозе, опсонизации и усилении фагоцитоза (С3b), усилении реакций нейтрализации вирусов антителами (С1, С4), опосредовании высвобождения гистамина тучными клетками

(анафилатоксины С3а,С4а, С5а), активации В-лимфоцитов при взаимодействии их с дендритными клетками (С3d).

•Дефицит С1 ингибитора приводит к развитию ангиоотека. У пациентов с

дефицитом разных компонентов комплемента и со снижением активации С3 часто возникают рецидивирующие пиогенные инфекции.

1. Наследственный ангионевротический отёк.

•С1- ингибитор контролирует начальную фазу активации комплемента по классическому пути, прикрепляясь ковалентно к С1r и C1s- компонентам, что приводит к диссонации связи С1 с субстратом. Дефект С1 ингибитора вызывает развитие НАО. Наследование по аутосомно-доминантному типу.

•Клиника: невоспалительные отеки подкожного и подслизистого слоя, сопровождающиеся дилатацией капилляров и венул, увеличение промежутков между эндотелиальнымии клетками. Отеки могут быть на лице, конечностях, гениталиях, в респираторном и пищеварительном тракте. При отеках верх дыхат путей могут возникнуть угрожающие жизни состояния – отек языка, слизистой оболочки глотки, затруднения глотания.

•Диагностика: традиционный СН50 метод, основанный на гемолизе эритроцитов барана, метод ИФА, иммунохимические тесты, генетические методы.

•Лечение: препараты повышающие уровень С1 ингибитора – андрогены (даназол, станазол), во время атаки – свежезамороженная плазма,

так же симптоматическая терапия, антибактериальная терапия.

Методы исследования системы комплемента

•I. Определение общей гемолитической активности классического пути. Сыворотку крови разводят физиологическим раствором 1:10 и вносят в пробирки в объеме от 0,05 до. 0,5 мл. Объем проб доводят до 1,5 мл физиологическим раствором и вносят по 1,5 мл гемолитической системы (смесь равных объемов 3% взвесей бараньих эритроцитов и гемолитической сыворотки). Пробирки инкубируют при 37°С 45 минут,- охлаждают при 4°С для остановки реакции и центрифугируют при 1500 оборотов 4-5 минут. После центрифугирования определяют объем сыворотки, вызывающий лизис 50% сенсибилизированных эритроцитов (условную гемолитическую единицу активности комлемента - СН 50), затем рассчитывают количество СН 50 на мл цельной сыворотки. У здоровых людей титр комлемента (СН 50 на мл) составляет примерно 40-60 СН 50.

•Гемолитическую активность альтернативного пути комлемента определятт также, но вместо сенсибилизированных бараньих эритроцитов используют несенсибилизированные кроличьи эритроциты и физиологический раствор, содержащий ионы Mg, но без Са для блокирования классического пути активации.

•2.Определение функциональной активности отдельных компонентов. Этот метод позволяет определить численность функционально активных молекул в I мл сыворотки крови. Для этого к сенсибилизированным эритроцитам добавляют реагент на определенный компонент комплемента ( в качестве реагента используют либо смесь компонентов комлемента, исключая искомый, либо сывоттку крови, лишенную активности этого компонента. Сыворотку для титрования компонентов классического пути разводят в 40- 50 -раз, а альтернативного - в 5-7 раз. Таким образом можно установить дефект определенных компонентов и определить профиль комплемента при различных заболеваниях.

•3. Иммунохимическое определение концентрации компонентов комплемента. Данный метод исследования позволяет определить концентрацию каждого из белков комплемента, используя антисыворотки (антитела) к ним. Концентрация белков выражается в г\л. Для определения используют метод радиальной иммунодиффузии в arapе.

•4 Определение активности комплемента и его компонентов методом радиального гемолиза в агаровом геле. Гемолитическую систему смешивают с расплавленным агаром в соотношении 1:7 и быстро выливают в стерильные чашки Петри. После застывания в агаре проделывают лунки диаметром 4.мм- (до 15 лунок на 1-ой чашке). Лунки заполняются испытуемыми сыворотками и помещают чашки в холодильник при 4°С

на 21 час для диффузии белков комплемента в агар. Затем чашки помещают в термостат на 60 минут для проявления зон гемолиза. Критерием активности комплемента служит квадрат диаметра зон гемолиза.