- •Тема 1. Энергетика и ее роль в жизнедеятельности человека

- •Тема 2. Основные положения технической термодинамики

- •Тема 3. Производство электроэнергии

- •3.2.2. Силовые трансформаторы

- •Тема 4. Тепловые электрические станции

- •Тема 5. Гидравлические электрические станции

- •Тема 6. Атомные электрические станции

- •Тема 7. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии.

- •7.5. Использование энергии биомассы

- •Часть 1. Современная теплоэнергетика / Трухний а.Д., Макаров а.А., Клименко в.В. — м.: Издательство мэи, 2002. — 368 с., ил. Isbn 5-7046-0890-6 (ч. 1)

Тема 7. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии.

7.1. Общие сведения.

К возобновляемым источникам энергии, ресурсы которых по мере использования не уменьшаются, относятся: солнечная энергия, энергия ветра, гидроэнергия, энергия морских приливов и волн, энергия биомассы. Все эти виды энергии имеют солнечное происхождение. Гидроэнергия в больших объёмах используется для производства электроэнергии, поэтому не относится к нетрадиционным источникам, исключая малые ГЭС.

К возобновляемым источникам энергии обычно относят и геотермальную энергию – глубинное тепло Земли, образующееся в недрах Земли в результате химических реакций, распада радиоактивных элементов и других процессов.

Самый мощный источник возобновляемой энергии – солнечная радиация. Считается, что на один квадратный метр поверхности Земли приходится в среднем около 150 Вт солнечной радиации. Мощность, поступающая с солнечными лучами на площадку суши размером 100100 км2, соизмерима с установленной мощностью всех электростанций планеты.

Однако преобразование солнечной энергии, как впрочем и других возобновляемых видов, в электрическую сопряжено с большими затратами. Это связано, главным образом, с низкой плотностью энергии, запасённой в любом возобновляемом источнике.

Другим недостатком возобновляемых источников является неравномерность поступления энергии. Наступила ночь, или солнце скрылось за тучами – резко снизилось поступление энергии.

Несмотря на это сегодня в мире использование нетрадиционных возобновляемых источников энергии (НВИЭ) достигло промышленного уровня, ощутимого в энергобалансе ряда стран. Масштабы применения НВИЭ в мире непрерывно и интенсивно возрастают. Это направление является одним из наиболее динамично развивающихся среди других направлений в энергетике.

Существенный импульс развитию НВИЭ во многих западных странах придал нефтяной кризис 1973 г., который по существу перевел это направление из стадии разрозненных НИР к стадии реализации целенаправленных государственных программ НИОКР и создания опытных и головных образцов оборудования и демонстрационных объектов по использованию НВИЭ. Эти работы являлись составной частью предпринятых энергосберегающих мероприятий, направленных на снижение зависимости от импорта нефтепродуктов.

По мере стабилизации нефтяного рынка и снижения мировых цен на нефть в 80-е годы главным стимулом развития НВИЭ стали экологические соображения, так как природоохранная идеология к этому времени прочно укоренилась в общественном сознании в развитых странах. В целом же использование НВИЭ рассматривается как альтернативная резервная технология в области энергетики, развитие которой необходимо, поскольку наперед неизвестно, в какие сроки и какие масштабные ограничения могут быть наложены на традиционную топливную и ядерную энергетику вследствие ее влияния на окружающую среду. Поэтому данное направление признано во многих странах одним из приоритетных направлений в энергетике.

7.2. Использование солнечной энергии

Существует несколько схем использования солнечной энергии. Наиболее перспективной является схема солнечной электростанции (СЭС) с фотоэлектрическими элементами на основе кремния. Фотоэффект – возникновение электрического тока при воздействии света – был открыт Г. Герцем в 1876 г., а в 1978 г. А.Г.

В 1953 г. была создана первая солнечная батарея и уже в 1958 г. очередной запущенный третий по счету советский спутник Земли был оснащён солнечным источником энергии.

Другое направление использования солнечной энергии– преобразование её в электрическую на базе термодинамического цикла.

Тепловая СЭС башенного типа мощностью 5 МВт была введена в опытную эксплуатацию в 1985 г. в Крыму. На вершине башни располагается солнечный котёл чёрного цвета, на котором с помощью гелиоконцентраторов или системы зеркал и линз фокусируются солнечные лучи, что приводит к повышению температуры котла и закипанию воды. Образовавшийся пар поступает в турбогенератор, после которого конденсируется и конденсат насосом подаётся вновь в котёл.

Наиболее простым направлением использования солнечной энергии является преобразование её в тепловую для целей горячего водоснабжения или отопления помещений. Основным элементом такой системы является коллектор, изготовляемый из специальных алюминиевых профилей, в котором вода нагревается до необходимой температуры.

7.3. Геотермальные электростанции

По современным представлениям глубинные слои Земли сильно разогреты. Известно, что в среднем на каждые 30-40 м в глубь Земли, температура возрастает на 10. Повышение температуры объясняется существованием теплового потока, направленного от земного ядра. Мощность этого потока в тысячи раз меньше мощности солнечной радиации, но в некоторых регионах планеты концентрированный тепловой поток с термальными водами и паром выходит практически на поверхность Земли и уже активно используются как источник энергии. В Новой Зеландии ГеоТЭС вырабатывают до 40% всей электроэнергии, в Италии – 6%.

В России ГеоТЕС географически “привязаны” к районам парогидротермальных месторождений (Камчатка, Курилы).

Так в 2003 году введена в эксплуатацию Мутновская ГеоТЭС мощностью 50МВт в дополнении к Верхнемутновской, мощностью 12МВт. Данные ГеоТЭС расположены на юго-восточной части полуострова Камчатский на отметке 780м от уровня моря (вулкан Мутновский).

Еще одним примером ГеоТЭС в нашей стране может служить Океанская ГеоТЭС мощностью 2,5МВт, расположенная в Сахалинской области. Еще одна из крупных ГеоТЭС Сахалинской области – Менделеевская – мощностью 3,6МВт. Суммарная экономическая эффективность двух этих станций оценивается как экономия 8 тыс. тонн дизельного топлива в год.

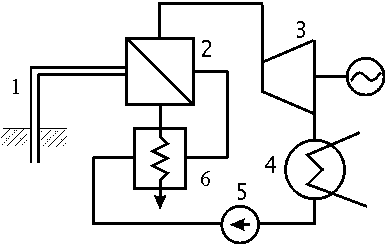

Гораздо большее распространение в электроэнергетике России могут получить ГеоТЭС на термальной воде с температурой 100-200оС, месторождения которой значительно более распространены. Такая ГеоТЭС должна быть двухконтурной, с низкокипящим рабочим телом во втором контуре. Структурная схема геотермальной ЭС на рис. 9.

Рис. 9. Схема ГеоТЭС для вулканических районов:

1 – скважина; 2 – парогенератор; 3 – турбина; 4 – конденсатор; 5 – насос;

6 – водяной теплообменник.

7.4. Ветровая энергия

Часть солнечной радиации, поступающей на Землю, неравномерно нагревает нижние слои атмосферы, перемещает большие воздушные массы и превращается в энергию ветра.

Запасы ветровой энергии многократно превышают запасы гидроэнергии на планете, но трудности использования ее заключаются в очень высокой рассеянности энергии ветра и в непостоянстве его.

Известно, что на территории многих стран мира увеличивается выработка электрической и тепловой энергии с использованием ВИЭ – солнечных, ветровых, геотермальных, энергии малых водных потоков, биомассы и др.

Ветроэнергетика является бурно развивающейся отраслью. Так в начале 2011 года общая установленная мощность всех ветрогенераторов составила 196,6гВт. Доля ВЭУ составляют 11-13% от всех возобновляемых источников энергии. В перспективе они могут покрыть до 3% общего энергопотребления.

Наиболее развитым государством в области ветроэнергетики в Европе является Дания. Также Германия и Великобритания занимают главенствующие места по использованию ветроэнергетики.

Основными факторами в России, приводящими к удорожанию энергии, получаемой от ветрогенераторов, являются:

необходимость выработки электрической энергии 220В с частотой 50Гц (необходим инвертор);

необходимость независимой работы в течение некоторого периода времени (применяются аккумуляторы);

необходимость длительной бесперебойной работы потребителей (применяется дизель-генератор).

В настоящее время с экономической точки зрения наиболее целесообразно получение с помощью ветрогенераторов не электрической энергии промышленного качества, а постоянного или переменного тока (переменной частоты) с последующим преобразованием его с помощью тепловых электронагревателей в тепло для обогрева жилья и получения горячей воды.

За рубежом ВЭУ мощностью до 100кВт (малые) широко применяются для автономного питания потребителей. Особенно эффективно применение таких установок для водоснабжения (подъем воды из колодцев и скважин). Автономные малые ветроустановки могут содержать в себе аккумуляторы электрической энергии и работать совместно с дизель-генераторами. В некоторых случаях используются комбинированные ветро-солнечные установки, которые позволяют обеспечивать более равномерную выработку электроэнергии, учитывая изменение скорости ветра в зависимости от погодных условий.