- •ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

- •Гиперчувствительность замедленного типа (ГЗТ) – одна из форм патологии клеточного иммунитета, осуществляемого

- •Антигены-аллергены, индуцирующие развитие реакции ГЗТ:

- •Субпопуляции Т-лимфоцитов:

- •Общие механизмы развития реакции гиперчувствительности замедленного типа

- •Виды реакции ГЗТ:

- •Контактные дерматиты

- •Контактные дерматиты

- •Инфекционная аллергия

- •Инфекционная аллергия

- •Отторжение трансплантата

- •Аутоиммунные заболевания

- •Заболевания аутоиммунной природы разделяют на две группы.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ» ОБНИНСКИЙ ИНСТИТУТ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ (ИАТЭ)

ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ БИОМЕДИЦИНЫ (ИФИБ)

Медицинский факультет Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии

Презентация на тему:

Студент 6 курса ЛД1Б-С13 группы Башировой Диланой Зикир кызы Преподаватель: зав. кафедрой «Микробиология, вирусология, иммунология»

Колесникова Светлана Геннадьевна

Обнинск 2018

Гиперчувствительность замедленного типа (ГЗТ) – одна из форм патологии клеточного иммунитета, осуществляемого

иммунокомпетентными Т-лимфоцитами против антигенов клеточных мембран.

Для развития реакций ГЗТ необходима предшествующая сенсибилизация, возникающая при первичным контакте с антигеном. ГЗТ развивается у животных и людей через 6 – 72 ч после проникновения в ткани разрешающей (повторной) дозы антигена-аллергена

Антигены-аллергены, индуцирующие развитие реакции ГЗТ:

1) инфекционные (бактерии, грибы, вирусы, простейшие паразиты);

2) клетки собственных тканей с измененной антигенной структурой (аутоантигены);

3) специфические антигены опухолей;

4) белковые антигены гистосовместимости;

5) комплексные соединения, образующиеся при взаимодействии некоторых химических веществ (мышьяк, кобальт) с белками тканей.

Субпопуляции Т-лимфоцитов:

1) Т-эффекторы (Т-киллеры, цитотоксические лимфоциты) – разрушают опухолевые клетки, генетически чужеродные клетки трансплантатов и мутировавшие клетки собственного организма, выполняя функцию иммунологического надзора;

2) Т-продуценты лимфокинов – участвуют в реакциях ГЗТ, выделяя медиаторы ГЗТ (лимфокины);

3) Т-модификаторы (Т-хелперы (CD4), амплифайеры) – способствуют дифференцировке и пролиферации соответствующего клона Т- лимфоцитов;

4) Т-супрессоры (CD8) – ограничивают силу иммунного ответа, блокируя размножение и дифференцировку клеток Т– и В-ряда;

5) Т-клетки памяти – Т-лимфоциты, сохраняющие и передающие информацию об антигене.

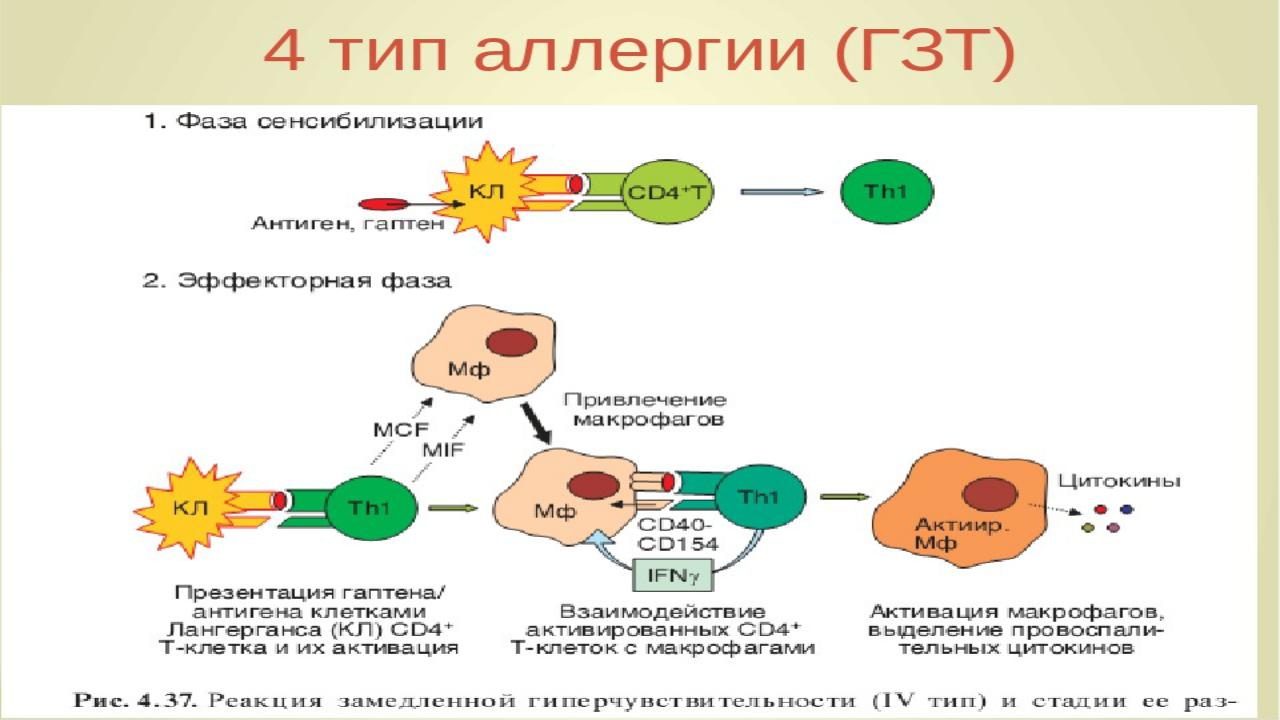

Общие механизмы развития реакции гиперчувствительности замедленного типа

Антиген-аллерген при попадании в организм фагоцитируется макрофагом (А-клетка),

вфаголизосоме которого под воздействием гидролитических ферментов происходит разрушение части антигена-аллергена (около 80 %). Нефрагментированная часть антигена-аллергена в комплексе с молекулами Ia-белка экспрессируется на мембране А-клетки в виде суперантигена и представляется антигенраспознающим Т- лимфоцитам. Вслед за макрофагальной реакцией идет процесс кооперации А-клетки и Т-хелпера, первым этапом которого является распознавание антигенспецифичными рецепторами на мембране Т-хелперов чужеродного антигена на поверхности А- клетки, а также распознавание Ia-белков макрофага специфическими рецепторами Т- хелпера. Далее А-клетки продуцируют интерлейкин-1 (ИЛ-1), стимулирующий пролиферацию Т-хелперов (Т-амплифайеров). Последние выделяют интерлейкин-2 (ИЛ-2), который активирует и поддерживает бласттрансформацию, пролиферацию и дифференцировку антигенстимулированных Т-продуцентов лимфокинов и Т-киллеров

врегионарных лимфатических узлах.

При взаимодействии Т-продуцентов-лимфокинов с антигеном секретируются более 60 растворимых медиаторов ГЗТ-лимфокинов, которые действуют на различные клетки в очаге аллергического воспаления

Виды реакции ГЗТ:

1) инфекционная аллергия;

2) контактный дерматит

3) отторжение трансплантата;

4) аутоиммунные заболевания.

Контактные дерматиты

Контактные дерматиты

Аллергия этого типа чаще возникает к низкомолекулярным веществам органического и неорганического происхождения: различным химическим веществам, краскам, лакам, косметическим препаратам, антибиотикам, пестицидам, соединениям мышьяка, кобальта, платины, воздействующим на кожу. Контактные дерматиты могут вызывать также вещества растительного происхождения – семена хлопка, цитрусовые.

Аллергены, проникая в кожу, образуют стабильные ковалентные связи с SH– и NН2- группами протеинов кожи. Эти конъюгаты обладают сенсибилизирующими свойствами.

Сенсибилизация обычно возникает в результате длительного контакта с аллергеном. При контактных дерматитах патологические изменения наблюдаются в поверхностных слоях кожи. Отмечаются инфильтрация воспалительными клеточными элементами, дегенерация и отслойка эпидермиса, нарушение целостности базальной мембраны