- •Тунелі як засіб подолання перепон і розвитку трас при плануванні шляхів сполучень.

- •2.Вимоги до плану і профілю тунельних дільниць траси.

- •3.Порівняння двоколійного тунелю з двома одноколійними.

- •4.Геодезичні роботи при будівництві тунелів.

- •5.Методи інженерно-геологічних вишукувань при будівництві тунелів.

- •6.Гірничий тиск та його розрахунок.

- •7.Матеріали для спорудження тунельних обробок.

- •8.Габарити тунелів і внутрішній обрис обробок.

- •9.Конструктивні форми монолітних тунельних обробок.

- •10. Захист тунелю від підземних вод.

- •11. Конструктивні особливості порталів.

- •12. Вентиляція при будівництві тунелів

- •13. Вентиляція при експлуатації тунелів

- •14. Розрахунок монолітних тунельних обробок підково образного обрису

- •15. Проходка штолень при спорудженні тунелів

- •16.Навантаження ґрунтів при будівництві тунелів.

- •17. Відкатка в підземних виробках

- •18. Спорудження тунелів гірським способом

- •19. Особливості проходки тунелів в скельних ґрунтах

- •20.Проходка тунелів в полускельних, м'яких та слабких ґрунтах

- •21.Бетонні роботи при будівництві тунелів

- •22.Гідроізоляція тунельних обробок

- •23.Циклічність і комплексна механізація підземних робіт

- •24.Щитовий спосіб спорудження тунелів

- •25.Немеханізовані та частково механізовані щити та їх основні частини

- •26.Механізовані щити

- •27.Особливості збірних тунельних обробок

- •28.Розрахунок тунельних обробок кругового обрису

- •29.Основи розрахунку щитів

- •30.Укладальники збірних тунельних обробок

- •31. Нагнетание раствора за обделку и устройство гидроизоляции

- •32. Комплексная механизация при щитовой проходке

- •33.Порівняння тунельних і мостових переходів.

- •34. План и профиль линий метрополитенов

- •35. Подвижной состав метрополитенов

- •36. Верхнее строение пути метрополитенов

- •37. Перегонные тоннели метрополитенов

- •38. Съезды, тупики, раструбы и выходы перегонных тоннелей на поверхность

- •39.Станцйіні туннелі метрополітену.

- •40. Определение основных размеров станций

- •41. Конструкция станций с плоскими перекрытиями

- •42. Односводчатые станции

- •43. Трехсводчатые станции пилонного типа

- •44. Трехсводчатые станции колонного типа

- •46. Эскалаторный комплекс

- •Вестибюли

- •47. Вентиляция линий метрополитенов

- •48. Разновидности открытого способа работ

- •49. Виды закрытых способов работ по сооружению станций

49. Виды закрытых способов работ по сооружению станций

Сооружение станций метрополитена глубокого заложения ведется только закрытым способом и относится к наиболее сложным работам в метростроении. Важнейшим является вопрос выбора способа проходки станционных тоннелей. Способ проходки зависит прежде всего от инженерно-геологических условий заложения станции, а также от конструктивных особенностей и материала обделки станции.

В слабоустойчивых и особенно неустойчивых грунтах применяется щитовой способ проходки (рис. 21.11). В особо сложных условиях (наличие большой обводненности неустойчивых грунтов, зданий и сооружений на поверхности земли в районе станции) способ может быть дополнен специальными работами (водопонижение, проходка под сжатым воздухом). При щитовом способе в торцах каждого тоннеля устраивают камеры для монтажа и демонтажа станционных щитов, которые целесообразно использовать также для монтажа (демонтажа) перегонных щитов.

В устойчивых грунтах проходку станционных тоннелей наиболее целесообразно вести эректорным способом с раскрытием сечения тоннеля за один прием на полный профиль и монтажом обделки непосредственно в забое после его раскрытия (рис. 21.12). В этом случае вначале должны быть сооружены горным способом с монтажом обделки лебедками короткие участки станционных тоннелей, в пределах которых выполняется монтаж эректоров. В слабоустойчивых грунтах эректорный способ может применяться в сочетании с предварительной проходкой пилот-тоннеля или пилот-штольни, размещаемых в пределах сечения станционного тоннеля, которое раскрывается в два приема.

Все работы по сооружению станции как при щитовом, так и при эректорном способах ведутся через ствол шах-т ы, связанный со станцией подходными выработками. На период эксплуатации метрополитена ствол шахты используется для вентиляции станции. В некоторых отдельных случаях воз практика, дает весьма существенное увеличение сроков строительства станции и сдачи ее в эксплуатацию. До тех пор, пока не будут закончены все работы по станции, нельзя в эскалаторном тоннеле вести монтаж внутренних конструкций и эскалаторов. Организация работ по сооружению станции при обоих способах проходки может быть различной. При последовательном ведении всех работ вначале выполняется проходка одного, а затем — другого боковых тоннелей, после чего проходится средний тоннель и сооружаются проходы между средним и боковыми тоннелями. Такая организация работ позволяет максимально использовать один комплект проходческого оборудования, но срок сооружения станции оказывается максимальным.

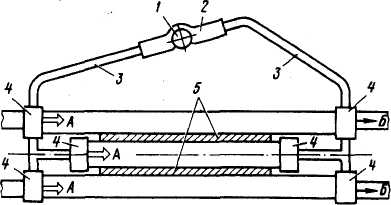

Рис. 21.11. Щитовая проходка станционных тоннелей:

/ — ствол шахты; 2 — околоствольный двор; 3 — подходные штольни; 4— щитовые камеры; 5—проемная часть станции; А — направление проходки станционных тоннелей; Б — то же перегонных тоннелей

можно ведение работ через эскалаторный тоннель. Такое раскрытие фронта работ, как показала

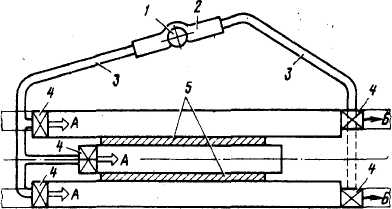

Рис. 21.12. Эректорная проходка станционных тоннелей:

1 — ствол шахты; 2 — околоствольный двор; 3 — подходные штольни; 4 — участки монтажа эректоров; 5 — проемная часть станции; А — направление проходки станционных тоннелей; Б — то же перегонных тоннелей

При параллельном ведении работ все станционные тоннели проходятся одновременно с отставанием их забоев один от другого на 25—30 м. Работы в проемной части (раскрытие проемов, сооружение проходов и др.) ведутся параллельно с проходкой среднего тоннеля на некотором расстоянии от его забоя. В результате срок сооружения станции сокращается на 35—40 %, но требуются три комплекта проходческого оборудования и значительные одновременные трудовые и энергетические ресурсы.

На практике находит применение схема организации работ с двумя комплектами оборудования. Проходка боковых тоннелей ведется в этом случае параллельно с отставанием одного забоя от другого на 25—30 м. После окончания проходки первого из них освободившимся комплектом оборудования осуществляется проходка среднего тоннеля и параллельно ведутся работы по проемной части станции.

Выбор рационального способа проходки и оптимальной организации работ по сооружению станции должен производиться на основании технико-экономического сравнения вариантов.