- •Тунелі як засіб подолання перепон і розвитку трас при плануванні шляхів сполучень.

- •2.Вимоги до плану і профілю тунельних дільниць траси.

- •3.Порівняння двоколійного тунелю з двома одноколійними.

- •4.Геодезичні роботи при будівництві тунелів.

- •5.Методи інженерно-геологічних вишукувань при будівництві тунелів.

- •6.Гірничий тиск та його розрахунок.

- •7.Матеріали для спорудження тунельних обробок.

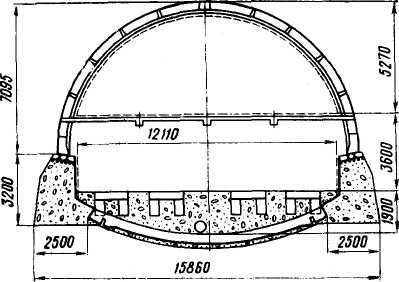

- •8.Габарити тунелів і внутрішній обрис обробок.

- •9.Конструктивні форми монолітних тунельних обробок.

- •10. Захист тунелю від підземних вод.

- •11. Конструктивні особливості порталів.

- •12. Вентиляція при будівництві тунелів

- •13. Вентиляція при експлуатації тунелів

- •14. Розрахунок монолітних тунельних обробок підково образного обрису

- •15. Проходка штолень при спорудженні тунелів

- •16.Навантаження ґрунтів при будівництві тунелів.

- •17. Відкатка в підземних виробках

- •18. Спорудження тунелів гірським способом

- •19. Особливості проходки тунелів в скельних ґрунтах

- •20.Проходка тунелів в полускельних, м'яких та слабких ґрунтах

- •21.Бетонні роботи при будівництві тунелів

- •22.Гідроізоляція тунельних обробок

- •23.Циклічність і комплексна механізація підземних робіт

- •24.Щитовий спосіб спорудження тунелів

- •25.Немеханізовані та частково механізовані щити та їх основні частини

- •26.Механізовані щити

- •27.Особливості збірних тунельних обробок

- •28.Розрахунок тунельних обробок кругового обрису

- •29.Основи розрахунку щитів

- •30.Укладальники збірних тунельних обробок

- •31. Нагнетание раствора за обделку и устройство гидроизоляции

- •32. Комплексная механизация при щитовой проходке

- •33.Порівняння тунельних і мостових переходів.

- •34. План и профиль линий метрополитенов

- •35. Подвижной состав метрополитенов

- •36. Верхнее строение пути метрополитенов

- •37. Перегонные тоннели метрополитенов

- •38. Съезды, тупики, раструбы и выходы перегонных тоннелей на поверхность

- •39.Станцйіні туннелі метрополітену.

- •40. Определение основных размеров станций

- •41. Конструкция станций с плоскими перекрытиями

- •42. Односводчатые станции

- •43. Трехсводчатые станции пилонного типа

- •44. Трехсводчатые станции колонного типа

- •46. Эскалаторный комплекс

- •Вестибюли

- •47. Вентиляция линий метрополитенов

- •48. Разновидности открытого способа работ

- •49. Виды закрытых способов работ по сооружению станций

Вестибюли

Подземные вестибюли предназначены для объединения всех входов и выходов, расположенных в различных пунктах городского квартала, и соединения их с платформой станции метрополитена при помощи лестниц или эскалаторов. Подземные вестибюли располагают непосредственно под поверхностью земли. Их конструкция, объем и планировка в большей степени зависят от глубины заложения станции метрополитена. Подземные вестибюли просты по конструкции. Их можно сооружать из монолитного бетона, при глубоком заложении станций, или из сборного железобетона.

Промежуточными принято называть вестибюли, расположенные между двумя маршами эскалаторов.

Рис. 19.8. Конструкция промежуточного вестибюля, сооружаемого горным способом

Необходимость в двухмаршевых эскалаторах возникает при значительной глубине заложения станций, когда мощность приводных устройств одномарше-вого эскалатора не позволяет увеличить их высоту. Особенностью промежуточных вестибюлей, отличающих их от других вестибюлей, является размещение в нижнем этаже не только машинного помещения нижнего марша, но и натяжной камеры верхнего марша эскалаторов. Это обстоятельство определяет значительные размеры промежуточных вестибюлей. Кроме того, в отличие от подземных вестибюлей, расположенных непосредственно под поверхностью земли, промежуточные вестибюли располагаются на глубине, не позволяющей сооружать их открытым способом. Их можно сооружать только закрытым способом или реже опускными секциями. Конструктивное решение промежуточных вестибюлей зависит от способа их сооружения. При сооружении их горным способом конструкция обделки состоит из свода, опирающегося на опоры или стены (рис. 19.8). Обделка свода состоит из стандартных тюбингов станционного кольца Ьн=9,50 м, в некоторые радиальные швы которых вставлены чугунные прокладки для увеличения пролета свода.

Рис. 19.9. Схемы планировочного решения пересадочных устройств

47. Вентиляция линий метрополитенов

Вентиляция линий метрополитенов необходима для создания нормальных условий воздушной среды в тоннелях. Наличие повышенной температуры, углекислого газа, пыли и влаги не должно превышать предельно допустимых значений.

Как правило, на линиях метрополитенов применяют вентиляцию с искусственным побуждением и только в некоторых случаях с естественным.

При вентиляции с искусственным побуждением вентиляционные установки располагают по одной на каждой станции и на каждом перегоне, как правило, в его середине.

Для метрополитенов тех городов, где средняя температура самого холодного месяца ниже 0 °С, существуют два режима вентиляции с искусственным побуждением — зимний и летний.

В зимний период вентиляционные установки 2, расположенные на перегонах, работают на приток, а вентиляционные установки на станциях / — на вытяжку (рис. 20.1, а). Таким образом, зимой на станции подается более теплый воздух (согревшийся тепловыделениями в основном от подвижного состава и оборудования) по сравнению с наружным. Летом вентиляционные установки 2 на перегонах работают на вытяжку, а станционные 1 — на приток (рис. 20.1,6").

Для метрополитенов городов со средней температурой самого холодного месяца выше 0 °С воздух и зимой, и летом подается на станцию и вытягивается на перегоне или подается на одну станцию и вытягивается на другой.

Для вентиляции тоннелей метрополитенов используется обычный наружный городской воздух без какой-либо его очистки. Воздух забирают из зеленых массивов города, парков и скверов. В городах с сухим жарким климатом в летнее время используют систему орошения воздуха.

Для вентиляции производственных и служебных помещений на станциях и перегонах служат местные вентиляционные системы, оборудованные вентиляторами, работающими на приток и вытяжку. Воздух для этой цели забирается со станции или из перегонных тоннелей и предварительно очищается в противо-пыльных фильтрах. Выбрасывается воздух в перегонные тоннели (за станцией) по ходу движения поездов. Воздух из аккумуляторных, душевых и санузлов удаляется на поверхность.

Количество воздуха, которое требуется для вентиляции линий метрополитена, определяют расчетом, учитывая поступающие в тоннели тепло, влаговы-деления и выделение вредных газов.

Как правило, при частоте движения поездов, превышающей 2) пар в 1 ч, лимитирующей вредностью являются тепловыделения. Обычно объем воздуха, полученный из расчета по тепловыделениям, достаточен для поглощения вла-говыделений и разбавления вредных газов до допустимой концентрации.

Для вентиляции метрополитенов принимают главным образом осевые реверсивные вентиляторы, отличающиеся компактностью и экономичностью. Наиболее совершенна конструкция осевого двухступенчатого вентилятора типа ВОМД-24. Этот вентилятор имеет высокий к. п. д. (0,84 при прямом ходе), небольшие габаритные размеры и сниженную звуковую мощность по сравнению с другими типами вентиляторов.

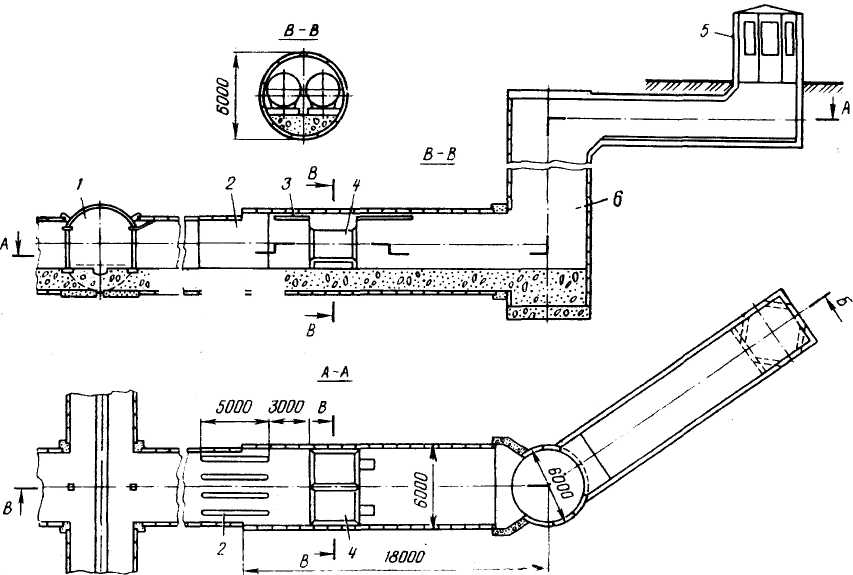

Вентиляционные сооружения на перегонах состоят из киоска для забора и выброса воздуха, канала, соединяющего киоск с вентиляционной камерой (для мелко-заложенных линий) или со стволом шахты (для глубокозаложенных линий), вентиляционной камеры, канала, соединяющего камеру вентиляторов с перегонным тоннелем (для мелкозаложен-ных линий), и вентиляционного тоннеля, соединяющего ствол шахты (рис. 20.3) с вентиляционной камерой и камеру с перегонными тоннелями (для глубоко-заложенных линий).

Вентиляционный киоск для забора воздуха представляет собой в плане сооружение шести-, восьмигранной или прямоугольной формы; размеры его зависят от объема воздуха, требуемого для вентиляции участка линии метрополитена. Вентиляционный киоск может быть встроен в наземный вестибюль станции метрополитена или в какое-либо вновь сооружаемое общественное здание.

Верхний вентиляционный канал, соединяющий вентиляционный киоск с камерой для вентиляторов или со стволом шахты, имеет прямоугольное сечение, высота и ширина которого зависят от требующегося объема воздуха при скорости его движения не более 7 м/с. Конструкция канала представляет собой обычную раму (см. рис. 20.2) из железобетонных элементов или монолитного железобетона.

Вентиляционная камера мелкого заложения имеет прямоугольное сечение с внутренними размерами 6,75x4,50 м; ее располагают под поверхностью земли с минимальной засыпкой. Длина вентиляционной камеры при расположении в ней параллельно двух осевых вентиляторов ВОМД-24 составляет 14—15 м (см. рис. 20.2).

Вентиляционную

камеру глубокого заложения располагают

на близком расстоянии от ствола шахты

в тоннеле

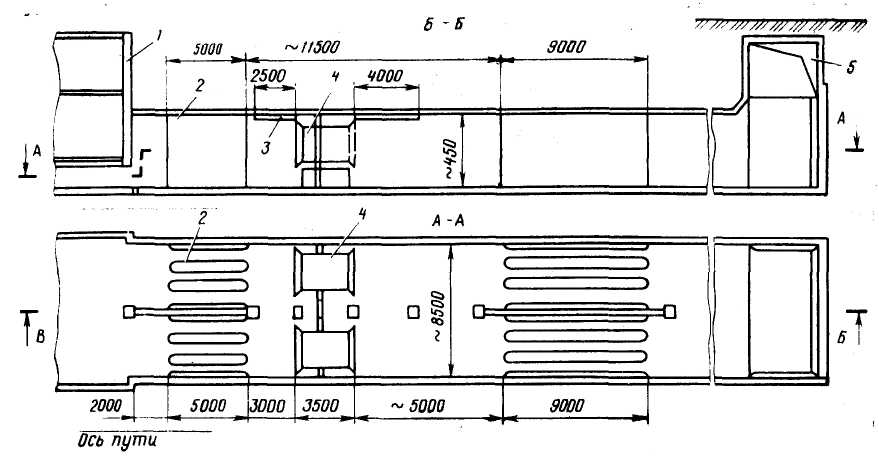

Рис. 20.4. Вентиляционная установка на мелкозаложенных станциях:

/—торец станции; 2 — шумоглушительные перегородки; 3 — монтажные балки; ■? —вентиляторы; S — вентиляционный канал, ведущий к киоску

Нижний вентиляционный тоннель при глубоком заложении линии метрополитена имеет круговое очертание. Площадь поперечного сечения этого тоннеля определяют исходя из скорости движения воздуха 7— 8 м/с. Она обычно составляет 10—12 м2, что соответствует площади тоннеля диаметром 3,4—4,0 м. Обделку такого тоннеля собирают из железобетонных блоков или чугунных тюбингов.

Вентиляционные сооружения на станциях метр о-полите нов могут иметь различные конструктивные решения в зависимости от глубины заложения станций и от того, используют ли в качестве вентиляционного канала ствол шахты или нижнюю часть наклонного эскалаторного тоннеля.

Для станций мелкого заложения вентиляционные сооружения состоят из киоска для забора воздуха, канала, соединяющего киоск с вентиляционной камерой, и вентиляционной камеры. Ее располагают в торце станции между параллельными перегонами тоннелей или в средней части раструба. В первом случае вентиляционная камера имеет ширину 8,5 м с одним рядом колонн посередине и параллельным расположением вентиляторов (рис. 20.4). Во втором случае ширина камеры меняется приблизительно от 5,3 до 6,8 м и вентиляторы располагают последовательно.

Для станций глубокого заложения возможны два конструктивных решения вентиляционных сооружений. Первое, аналогичное вентиляционному узлу на перегоне, заключается в использовании для вентиляции ствола шахты. При помощи вентиляционного тоннеля ствол шахты соединяют сначала с вентиляционной камерой, а затем с подплатфор-менными каналами станции.

Второе решение предусматривает использование нижней части наклонного эскалаторного тоннеля в качестве вентиляционного канала. Забор воздуха при этом решении осуществляют через жалюзи окон в стенах наземного вестибюля. Необходимую площадь поперечного сечения канала получают за счет вертикальной вставки, равной 60 см, в обделку эскалаторного тоннеля £>„= — 7,5 м. Скорость движения воздуха в таком канале увеличивается до 11 м/с.

Вентиляционную камеру располагают под наклонным эскалаторным тоннелем на уровне подплатформенных каналов, с которыми она соединяется(см.рис. 17.30). Вентиляция станций пилонного типа

осуществляется через каналы, отверстия и решетки в пилонах.

На всех односводчатых станциях, а также на трехпролетных и колонных станциях воздух подводят к их торцам и выпускают через отверстия в торцовых стенах над путями таким образом, чтобы он мог проталкиваться на станцию поршневым действием поездов.