- •1. Геодезия. Форма и размеры Земли.

- •2. Система географических координат. Система полярных координат.

- •4. Система высот в геодезии.

- •5. План, карта, профиль.

- •6. Масштаб. Точность масштаба.

- •7. Виды масштабов.

- •8. Условные знаки отображения объектов на картах и планах.

- •9. Разграфка и номенклатура.

- •11 . Связь дирекционных углов и румбов.

- •12. Связь между дирекционными углами смежных линий.

- •13. Прямая геодезическая задача.

- •14. Обратная геодезическая задача.

- •15. Рельеф. Основные формы рельефа местности.

- •16. Высота сечения рельефа. Заложение. Свойства горизонталей.

- •17. Уклон линии местности. График заложений.

- •18. Определение водосборной площади.

- •20. Определение отметок точек на карте.

- •21. Геодезические измерения и характеристики их точности.

- •26. Угловые измерения. Принцип измерения горизонтального угла.

- •27. Классификация теодолитов.

- •28. Основные части теодолита.

- •29. Приведение теодолита в рабочее положение (горизонтирование и центрирование).

- •30. Технология измерения горизонтальных углов теодолитом 2т30.

- •31. Принцип измерения углов наклона. Место нуля вертикального круга.

- •32. Технология измерения вертикальных углов.

- •33. Основные оси теодолита. Поверки и исследования.

- •34. Линейные измерения. Точность измерения расстояний различными способами. Компарирование.

- •36. Определение недоступного расстояния.

- •37. Определение расстояния при помощи нитяного дальномера.

- •39. Геометрическое нивелирование.

- •40. Тригонометрическое нивелирование.

- •41. Классификация нивелиров. Нивелирные рейки.

- •42. Проложение нивелирного хода. Обработка журнала нивелирования.

- •43. Принцип нивелирования по квадратам. Обработка результатов измерений нивелирования по квадратам.

- •44. Устройство нивелира. Принцип взятия отсчета.

- •45. Порядок работы на станции при определении превышения.

- •46. Поверки нивелира.

- •47. Классификация съемок местности. Блок-схема съемки местности.

- •48. Тахеометрическая съемка.

- •49. Методы съемок ситуации. Абрис.

- •50. Теодолитный ход. Виды теодолитных ходов. Рекогносцировка. Привязка.

- •51. Вычисление координат точек съемочного обоснования.

- •52. Продольное нивелирование трассы. Полевые работы.

- •53. Расчет элементов круговой кривой.

17. Уклон линии местности. График заложений.

Уклон линии местности – отношение превышения к заложению линии, мера крутизны ската.

Уклоны выражаются в процентах или в промиллях (‰). Чем больше заложение (расстояние между двумя соседними горизонталями на плане), тем меньше крутизна.

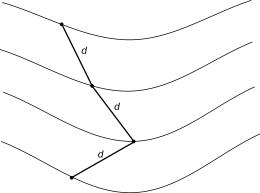

График заложений по уклонам, формула: d=h/i (заложение равно превышение на уклон).

График заложений по углам строится по формуле: d=h/ctg v (заложение на котангенс v, если tg v = I, а h – постоянная для каждой карты).

График заложений используется для построения линий с заданным уклоном. Для этого в раствор циркуля берётся необходимое значение и проводится линия.

18. Определение водосборной площади.

Водосборная площадь – территория, с которой вода атмосферных осадков стекает к данной точке.

Границы в.п. определяются по кратчайшему расстоянию между горизонталями через вершины холмов седловины, по водоразделам.

Граница водосборной площади проходит по линии водораздела, граница этой площади всегда - замкнутая линия.

Для определения границ водосборной площади на карте проводят водораздельные линии, а затем от проектируемого сооружения к водораздельным линиям проводят линии наибольшего ската, перпендикулярные горизонталям.

19. Проектирование линии заданного уклона на карте.

- см. вопрос 17:

(17. Уклон линии местности. График заложений. )

Уклон линии местности – отношение превышения к заложению линии, мера крутизны ската.

Уклоны выражаются в процентах или в промиллях (‰). Чем больше заложение (расстояние между двумя соседними горизонталями на плане), тем меньше крутизна.

График заложений по уклонам, формула: d=h/i (заложение равно превышение на уклон).

График заложений по углам строится по формуле: d=h/ctg v (заложение на котангенс v, если tg v = I, а h – постоянная для каждой карты).

График заложений используется для построения линий с заданным уклоном. Для этого в раствор циркуля берётся необходимое значение и проводится линия.

20. Определение отметок точек на карте.

Абсолютную высоту какой-либо точки местности, отметка которой на карте не подписана, определяют по отметке ближайшей к ней горизонтали.

Для определения высоты точки нужно умножить разницу высот нижележащей и вышележащей горизонтали (высоту сечения рельефа ) на отношение расстояния от ниж. гор. до точки и от точки до выш. гор.

Если точка лежит на горизонтали – её высота равна высоте горизонтали, ели она находится в замкнутой горизонтали – к показателю этой горизонтали добавляется половины высоты сечения рельефа.

21. Геодезические измерения и характеристики их точности.

Измерение – определение физической величины опытным путём, с применением специальных технических средств. Определённую величину сравнивают с единицей меры.

l = q•n, где q – единичное измерение, l – измерение, n – число измерений.

Измерения бывают линейные, угловые, площадные.

1) Линейные измерения отражают длину, расстояние, протяжённость. Обычно в метрах, сантиметрах, километрах, миллиметрах.

2) Угловые меры – градус (1/90 прямого угла), град (1/100 пр. угла) и радианы (360/2П).

3) Площадные – в километрах в квадрате и гектарах.

Под точностью измерений понимается степень близости результата измерения к истинному значению измеряемой величины. Точность результата измерений зависит от условий измерений.

22. Классификация геодезических измерений.

1) Прямые и косвенные (на местности или результат вычисления).

2) Необходимые и избыточные (один результат или сверх необходимого).

3) Равноточные или неравноточные.

Равноточными называются результаты, полученные при определённых условиях:

- инструменты одной точности

- одна квалификация у исполнителей

- одна и та же методика

- одинаковые условия среды.

23. Погрешности геодезических измерений.

Погрешность - оценка отклонения измеренного значения величины от её истинного значения. Погрешность измерения является характеристикой (мерой) точности измерения.

- грубые (легко обнаружить, исключаются при повторах)

- случайные (изменяются случайным образом)

- систематические (по знаку и величине одинаковые, однообразно повторяются).

24. Свойства случайных ошибок.

- не превосходит предела «предельной ошибки» (эта граница позволяет избежать грубых ошибок).

- положительные и отрицательные ошибки случаются одинаково часто.

- чем больше абсолютная величина ошибки, тем она реже встречается в ряду.

- при приближении кол-ва измерений к бесконечности, среднее арифметическое ошибки стремится к нулю.

25. Числовые характеристики оценки точности геодезических измерений.

1) Абсолютная (истинная) погрешность.

В тех же единицах, что и результат. Равна разнице истинного значения и результата измерений.

2) Относительная погрешность.

Отношение абсолютной погрешности к результату, или истинному значению. Безразмерная величина.

3) Среднеквадратическая погрешность.

Квадрат среднеквадратической ошибки = среднее арифметическое из квадратов истинных погрешностей. Находится по формуле Гаусса: квадрат суммы квадратов абсолютных погрешностей для каждого измерения, деленный на кол-во измерений.

4) Предельная: плюс/минус среднеквадратическая умноженная на 3.

5) Вес измерения – число, служащее оценкой доверия к тому или иному отдельному результату измерения, входящему в ряд неравноточных измерений. Характеристика точности для неравноточных измерений относительна. Равен коэффициенту пропорциональности деленному на квадрат кол-ва измерений.