- •Многоканальные системы передачи (Учебное пособие)

- •Часть 1

- •Содержание

- •Введение

- •Контрольные вопросы

- •1 Частотное разделение каналов

- •1.1 Принцип частотного разделения каналов

- •Контрольные вопросы

- •1.2 Построение каналов электросвязи

- •1.2.1 Параметры электрических сигналов

- •1.2.2 Уровни передачи

- •1.2.3 Организация каналов двухстороннего действия

- •Контрольные вопросы

- •2 Временное разделение каналов

- •2.1 Принцип временного разделения каналов

- •2.1.1 Теорема Котельникова1

- •2.1.2 Аналого-цифровое преобразование

- •Контрольные вопросы

- •2.2 Принцип передачи аналоговых сигналов по каналам сп с врк

- •2.2.1 Дискретизация сигналов во времени

- •2.2.2 Другие виды модуляции, используемые в системах связи с врк

- •Контрольные вопросы

- •3 Цифровые виды модуляции в сп с врк

- •3.1 Принцип импульсно-кодовой модуляции в цифровых системах передачи с врк икм-вд

- •3.1.1 Импульсно-кодовая модуляция

- •3.1.2 Равномерное квантование

- •3.1.3 Неравномерное квантование

- •3.1.4 Кодирование

- •Контрольные вопросы:

- •3.2 Дифференциальные методы цифровой модуляции

- •3.2.1 Дифференциальная импульсно-кодовая модуляция

- •3.2.2 Принцип дельта-модуляции в цсп

- •3.3 Кодирующие и декодирующие устройства

- •3.3.1 Кодирующие устройства с линейной шкалой квантования

- •3.3.2 Кодирующие устройства с нелинейной шкалой квантования

- •3.3.3 Декодирующие устройства

- •Контрольные вопросы:

- •4 Принцип построения го и организация синхронизации в цсп

- •4.1 Формирование управляющих сигналов в генераторном оборудовании

- •4.1.1 Основные принципы построения го в цсп

- •4.1.2 Реализация взаимодействия отдельных блоков го в первичной и вторичной цсп

- •Контрольные вопросы:

- •4.2 Тактовая синхронизация управляющих устройств

- •4.2.1 Виды синхронизации и требования, предъявляемые к устройствам синхронизации

- •4.2.2 Параметры и формирование синхросигналов цсп

- •Выводы:

- •Контрольные вопросы.

- •4.3 Приемники синхросигнала цс и сцс управляющих устройств

- •4.3.1 Классификация и принцип обнаружения сс на приеме

- •4.3.2 Принципы построения приемных устройств сс

- •Контрольные вопросы:

- •Список литературы

3.1.2 Равномерное квантование

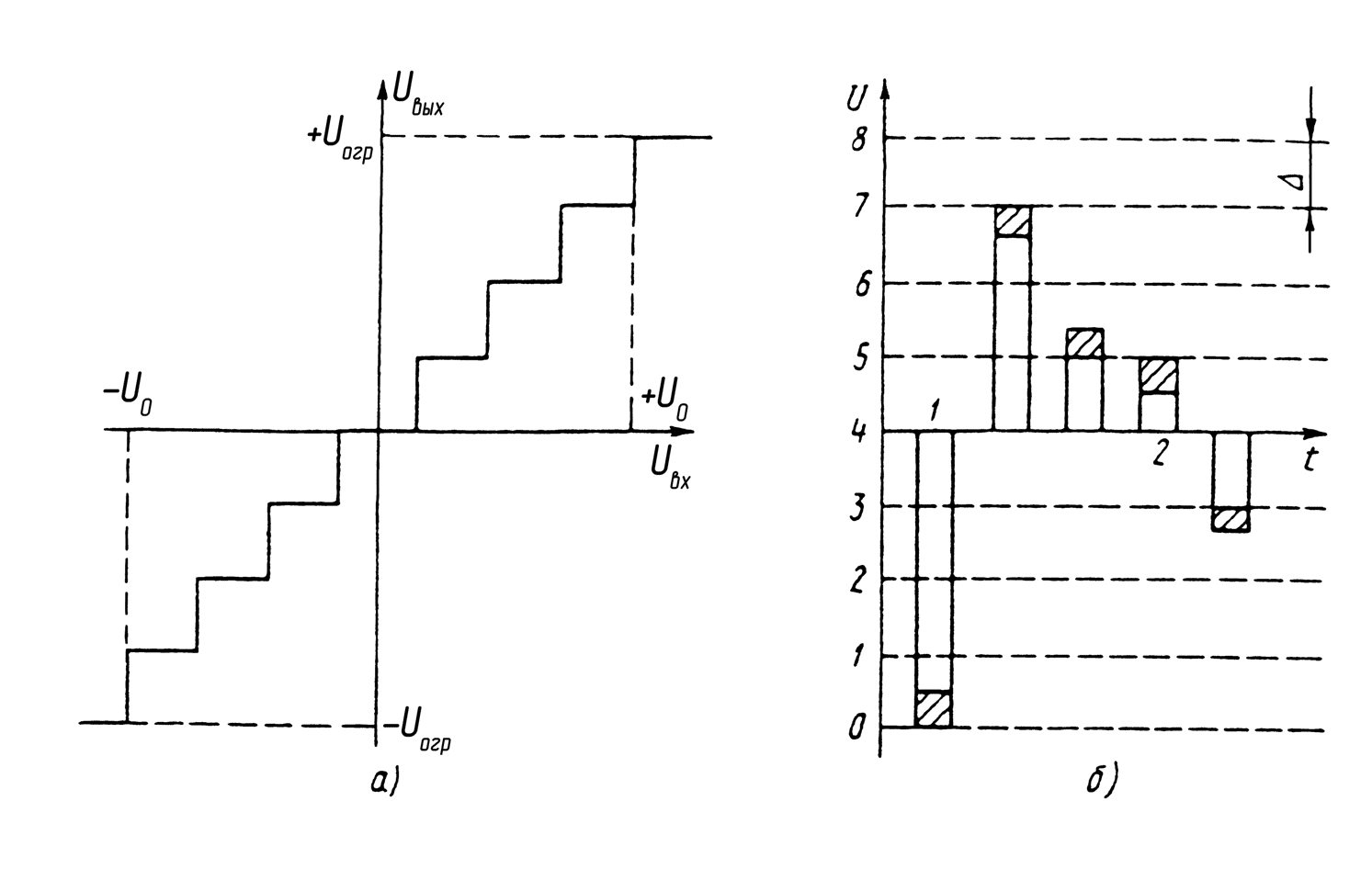

Квантование называется равномерным в том случае, если шаг квантования в допустимых пределах возможных амплитудных значений сигнала остается постоянным Δ = const (рисунок 29).

Рисунок 29 – Равномерное квантование: а – амплитудная характеристика

квантующего устройства; б – ошибки квантования

На рисунке 29,а приведена амплитудная характеристика квантующего устройства Uвых = f (Uвх) с равномерным шагом квантования. Амплитудная характеристика имеет два характерных участка: зону квантования (U0 … -U0) и зону ограничения (Uогр … -Uогр). Для первого участка характерно само квантование входных сигналов, и их величина Uвх определяется пределом:

-U0 ≤ Uвх ≤ U0.

Для второго участка максимальное число уровней (шагов) квантования при равномерном квантовании выражается:

Мкв =

![]() + 1.

+ 1.

При равномерном квантовании относительная

ошибка квантования зависит от величины

отсчета входного сигнала. Как показано

на рисунке 29,б, для первого отсчета

максимальная ошибка квантования

составляет

![]() ,

а для второго –

,

а для второго –

![]() .

Поэтому недостатком равномерного

квантования является то, что относительное

значение ошибки квантования велико для

слабых сигналов и уменьшается с

увеличением уровня сигнала. Для выбора

числа уровней равномерного квантования

необходимо знать, как изменяется средняя

мощность абонентских сигналов на входе

системы передачи.

.

Поэтому недостатком равномерного

квантования является то, что относительное

значение ошибки квантования велико для

слабых сигналов и уменьшается с

увеличением уровня сигнала. Для выбора

числа уровней равномерного квантования

необходимо знать, как изменяется средняя

мощность абонентских сигналов на входе

системы передачи.

Средняя мощность телефонного сигнала является случайной величиной и измеряется с течением времени как для одного абонента, так и при смене абонентов из-за разной длины (протяженности) абонентских линий.

При определении числа уровней квантования нужно ориентироваться на допустимую ошибку квантования для наиболее удаленных абонентов, телефонные сигналы которых имеют наименьшую среднюю мощность. Обычно считают, что для выполнения принятой нормы по отношению сигнал-шум квантования для 99,7 % всех абонентов необходимое число уровней при равномерном квантовании должно быть Мкв = 512 … 2048, что требует девяти-десяти разрядов кодовой группы.

Таким образом, разброс средних мощностей абонентских сигналов приводит к существенному увеличению числа уровней равномерного квантования, что существенно усложняет аппаратуру и приводит к значительному увеличению скорости цифрового потока группового цифрового сигнала.

Указанные недостатки равномерного квантования могут быть устранены:

- обеспечением автоматической регулировки уровней средней мощности абонентских сигналов в каждом из каналов с целью сведения к минимуму их разброса, что существенно усложнит аппаратуру;

- неравномерным квантованием.

3.1.3 Неравномерное квантование

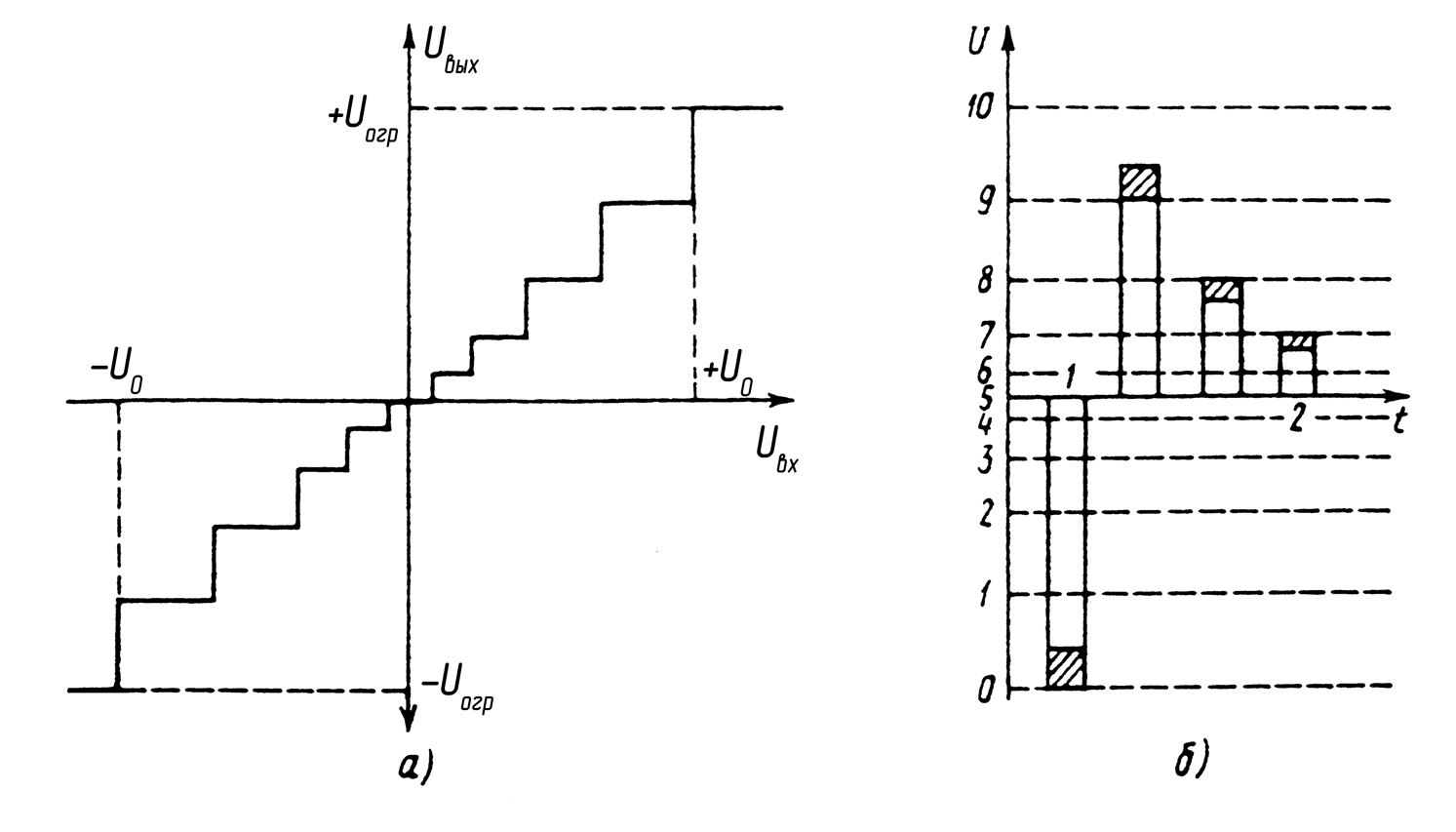

Для выравнивания относительной ошибки квантования при изменении средней мощности абонентского сигнала в широких пределах и соответственно уменьшения числа шагов квантования применяют неравномерное (нелинейное) квантование (рисунок 30).

При неравномерном квантовании шаг квантования изменяется в допустимых пределах амплитудных значений квантуемых сигналов, возрастая с увеличением уровня сигнала (рисунок 30,а). Абсолютная ошибка квантования возрастает с увеличением уровня сигнала (отсчет 1, рисунок 30,б), но ее относительное значение, т. е. отношение сигнал-ошибка квантования, не изменяется.

Рисунок 30 - Неравномерное квантование: а – амплитудная характеристика

квантующего устройства; б – ошибки квантования

Использование неравномерного квантования позволяет выровнять отношение сигнал-ошибка квантования во всем диапазоне средних мощностей входных абонентских сигналов, т. е. сократить число шагов квантования в

2 …4 раза по сравнению с равномерным квантованием до Мкв = 128 …256, что требует уже семи-восьми разрядов кодовой группы.

Неравномерная (нелинейная) амплитудная характеристика квантующего устройства может быть реализована:

- сжатием динамического диапазона входных сигналов перед компандированием с помощью компрессоров и последующим его расширением после декодирования экспандерами (аналоговое компандирование);

- цифровым компандированием;

- нелинейным кодированием и декодированием.

В данном курсе будет рассмотрено только аналоговое компандирование, при котором используются устройства с нелинейными амплитудными характеристиками

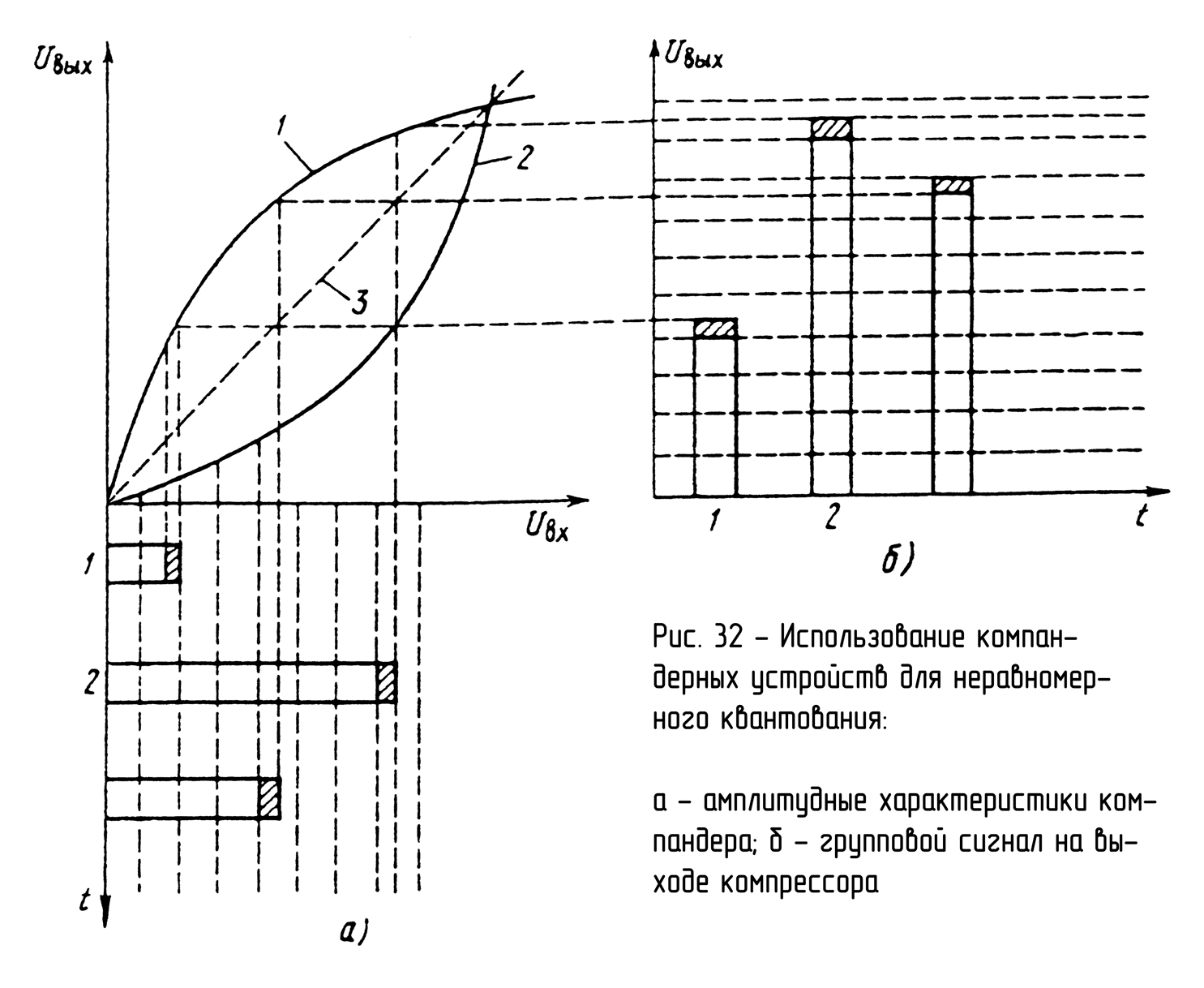

На рисунке 31 показаны амплитудная

характеристика компрессора-сжимателя

динамического диапазона (кривая 1)

и амплитудные отсчеты группового

сигнала, поступающего на него. При

равномерном шаге квантования сигнала

без компрессирования максимальная

ошибка квантования слабого сигнала

(отсчет 1) составляет

![]() амплитуды отсчета, а сильного (отсчет

2) –

амплитуды отсчета, а сильного (отсчет

2) –

![]() .

На выходе компрессора (рисунок 31,б)

амплитудные соотношения сигналов

изменяются (уменьшается динамический

диапазон D = Umax/

Umin). Значительно

увеличивается амплитуда малых сигналов

(отсчет 1) и мало меняется амплитуда

больших сигналов (отсчет 2).

.

На выходе компрессора (рисунок 31,б)

амплитудные соотношения сигналов

изменяются (уменьшается динамический

диапазон D = Umax/

Umin). Значительно

увеличивается амплитуда малых сигналов

(отсчет 1) и мало меняется амплитуда

больших сигналов (отсчет 2).

Рисунок 31 – Использование компандерных устройств для неравномерного квантования: а – амплитудные характеристики компандера; б - групповой сигнал на выходе компрессора

Осуществляя равномерное квантование сигналов, прошедших компрессор с тем же шагом квантования Δ, получаем ошибку квантования для отсчета 1, равную 1/8 его амплитуды, а для отсчета 2 – 1/18, т. е. относительная ошибка квантования слабых сигналов уменьшилась в 2 раза, а сильных – изменилась незначительно. Таким образом, уменьшение ошибки квантования эквивалентно уменьшению шага квантования слабых сигналов.

Применение компрессора перед кодерами с равномерными квантующими характеристиками позволяет получить неравномерное квантование. Для восстановления исходного динамического диапазона сигнала на приемной стороне используется экспандер, амплитудная характеристика которого (кривая 2) зеркальна характеристике компрессора. Естественно, что суммарная амплитудная характеристика цепи компрессор-экспандер (кривая 3) должна быть линейной.

Недостатком аналогового компандирования является то, что очень сложно получить с большой точностью взаимообратные амплитудные характеристики компрессора и экспандера, таким образом, нелинейность суммарной амплитудной характеристики приводит к нелинейным искажениям передаваемых сигналов.

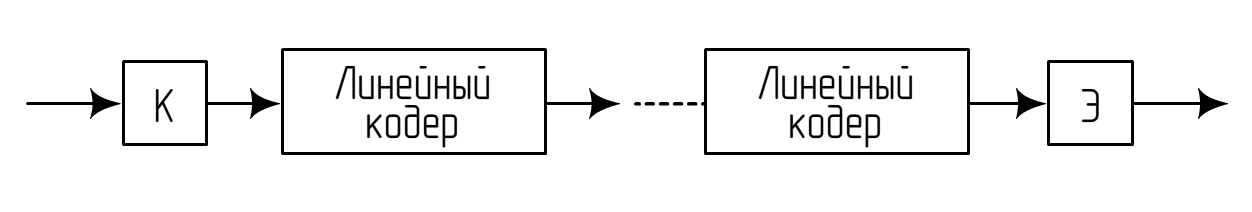

Структурная схема включения компрессора и экспандера в групповой тракт системы ИКМ-ВРК приведена на рисунке 32.

Рисунок 32 – Структурная схема включения компандера

Групповой АИМ сигнал в передающей части оборудования поступает на компрессор К, который сжимает его динамический диапазон, а затем поступает на линейный кодер. В приемной части оборудования после декодирования динамический диапазон сигнала восстанавливается экспандером Э.