- •Конспект лекций по курсу Системы автоматического управления процессами сварки

- •Список сокращений

- •Введение

- •1. Основы электротехники и электроники

- •1.1. Электрический ток. Законы и общие понятия

- •1.1.1. Сила тока

- •1.1.2. Эдс и напряжение

- •1.1.3. Закон Ома

- •1.1.4. Электрическая работа. Мощность. Закон Джоуля-Ленца

- •1.1.5. Защита проводов их от перегрузок

- •1.2. Электромагнетизм

- •1.2.1. Магнитное поле

- •1.2.2. Магнитная индукция. Характеристики магнитного поля

- •1.2.3. Перемагничивание и коэрцитивная сила

- •1.2.4. Закон электромагнитной индукции

- •1.2.5. Индуктивность катушки

- •1.2.6. Эдс самоиндукции

- •1.3. Основные понятия переменного тока

- •2 Конструктивные элементы, используемые при производстве сварочного оборудования

- •2.1 Сварочные трансформаторы

- •2.1.1 Трансформаторы с нормальным магнитным рассеянием

- •С нормальным рассеянием

- •2.1.2 Трансформаторы с увеличенным магнитным рассеянием

- •2.1.3 Конструкции трансформаторов для сварочных выпрямителей

- •Импульсные трансформаторы для инверторных источников

- •2.1.4 Регулирование силы сварочного тока

- •2.2 Дроссели. Использование дросселей в сварочном производстве. Регулирование сварочного тока с помощью дросселей

- •Трансформатор в составе с индуктивностью и емкостью

- •2.3 Вентили (диоды). Использование диодов в сварочном производстве

- •Схемы выпрямления

- •2.4 Тиристоры. Использование тиристоров в сварочном производстве

- •Свойства тиристора в закрытом состоянии

- •Принцип отпирания с помощью управляющего электрода

- •2.5 Транзисторы. Использование транзисторов в сварочном производстве

- •3. Источник питания для дуговой сварки

- •3.1 Источники для ручной сварки покрытыми электродами

- •3.2 Источники для механизированной сварки плавящимся электродом в защитном газе

- •3.3 Источники для механизированной сварки под флюсом

- •3.4 Обозначения, классификация источников и предъявляемые к ним требования

- •4.6 Циклоконверторный трансформатор

- •3.5 Трансформаторы с фазовым управлением. Принципиальная схема и регулирование режима в тиристорном трансформаторе

- •3.7 Принцип действия и режимы инверторного источника

- •3.7.1 Транзисторный инверторный источник

- •4. Датчики. Использование датчиков в сварочном производстве

- •4.1 Датчики. Принцип работы датчиков

- •4.1.1 Датчики температуры

- •4.1.2 Датчики давления

- •4.1.3 Датчики расхода и скорости

- •4.1.5 Газовые датчики

- •4.1.6 Датчики магнитного поля

- •4.1.7 Оптические датчики

- •3.1.8 Датчики положения

- •4.1.9 Датчики ик-излучения

- •4.2 Применение датчиков в сварочном производстве

- •4.2.2 Способы контроля величины проплавления с обратной стороны свариваемого изделия

- •4.2.3 Следящие системы с копирными датчиками прямого и непрямого действия

- •4.2.4 Системы непрямого действия с бесконтактными датчиками

- •4.2.4.1 Следящие системы с электромагнитными датчиками.

- •4.2.4.2 Использование сварочной дуги в качестве бесконтактного датчика

- •4.2.4.3 Системы с дуговыми сенсорами

- •4.2.4.4 Следящие системы с оптико-электронными датчиками

- •5. Общая характеристика систем регулирования и управления объектами сварки

- •5.1 Объект управления и регулирования

- •5.2 Основные типы систем автоматического регулирования и управления

- •5.2.1. Системы автоматики

- •5.2.2. Системы автоматического регулирования

- •5.2.3. Непрерывное, релейное и импульсное регулирование

- •5.2.4. Системы связного и несвязного регулирования

- •X1(t), x2(t) — регулируемые величины; y1(t), y2(t) — регулирующие воздействия; г1(t), г2(t) — сигналы обратной связи; Iд(t), Uд(t) — ток и напряжение дуги;

- •5.2.5. Системы управления с математической моделью

- •5.2.6. Микропроцессорные системы автоматического управления

- •5 Управление процессами и оборудованием при дуговой сварке

- •5.1 Структура сварочного контура и возмущающие воздействия

- •5.2. Электрические характеристики сварочного контура

- •5.3 Динамические свойства источника

- •5.4 Начальное зажигание дуги

- •5.5 Принципиальная устойчивость системы «источник—дуга»

- •5.6 Устойчивость при сварке с короткими замыканиями

- •5.7 Стабильность параметров режима сварки

- •5.8 Автоматическое регулирование параметров режима сварки

- •5.9 Управление переносом электродного металла

- •5.10 Управление формированием сварного шва

- •5.11 Системы управления сварочными источниками

- •5.12 Процесс stt (Surface Tension Technology) сварки

- •5.13 Процесс смт (Cold Metal Transfer) сварки

- •5.14 Технология высокопроизводительной сварки (high-speed)

- •5.15 Трансформатор с импульсным стабилизатором

- •5.16 Технологическая характеристика и особенности управления сварочными источниками питания неплавящимися электродами

- •Iпp, Io6p — ток импульсов прямой и обратной полярности; tnp, to6p — время импульса прямой и обратной полярности

- •Автоматизация и механизация tig (Tungsten Inert Gas) сварки

- •6 Системы управления контактной сваркой

- •6.1 Машины для контактной сварки

- •6.2 Особенности протекания процессов при точечной и шовной сварке

- •6.3 Типы и основные компоненты систем программного управления

- •6.4 Разновидности систем программного управления

- •6.5 Системы автоматического регулирования электрических параметров режима сварки

- •6.6 Разновидности способов и особенности протекания процессов стыковой сварки

- •6.7 Автоматическое управление предварительным подогревом при стыковой сварке

- •6.8 Системы программного управления процессом оплавления при стыковой сварке

- •Раздел 2 Основы механизации и автоматизации сварочного производства

- •1. Основные пути автоматизации производственных процессов их назначение и преимущества

- •1.1. Понятия и определения, используемые в производственных процессах

- •1.2. Типы и виды производства

- •2. Мероприятия направленные на повышение производительности труда и эффективности производства

- •3. Проектирование сварных конструкций

- •3.1 Особенности проектирования технологических процессов в условиях автоматизированного производства.

- •3.2 Рациональное проектирование и технологичность сварных конструкций

- •4. Классификация сварных конструкций.

- •4.1 Балки и колонны

- •4.2 Балочные конструкции

- •4.3 Решетчатые конструкции

- •4.4 Оболочковые конструкции

- •4.5 Корпусные транспортные конструкции

- •4.6 Детали машин и приборов

- •5. Механизмы и приспособления используемые при сварке

- •5.1 Основные технологические требования, предъявляемые к сборочно-сварочной оснастке

- •5.2 Деформации в сварных металлоконструкциях и способы их устранения

- •5.3. Транспортирующие механизмы

- •5.4 Заготовительные операции

- •6. Силовые механизмы сборочно-сварочных приспособлений

- •6.1 Механические зажимы

- •Зажимные патроны

- •6.2. Электромеханические зажимные устройства

- •6.3. Пневматические устройства

- •6.4. Накладные кондукторы

- •6.5. Магнитные зажимы

- •Сварочные столы

- •5.5. Кантователи, вращатели, манипуляторы и позиционеры

- •Вращатели

- •Роликовые вращатели

- •Двухстоечные вращатели-позиционеры

- •Манипуляторы

- •Манипуляторы-позиционеры

- •Колыбельные вращатели-позиционеры

- •Сварочные колоны

- •Сварочные колонны большой грузоподъемности

- •Технические характеристики сварочных колонн фирмы kistler Gmbh серии 3/rmb hd

- •5.6. Сварочные роботы

- •Сварочные автоматы

- •7. Применение средств автоматизации при изготовлении сварных конструкций

- •7.1 Изготовление сварных балок

- •7.2 Выполнение стыков балок и стержней

- •7.3 Изготовление рамных конструкций

- •7.4 Изготовление решетчатых конструкций

- •7.5 Изготовление конструкций оболочкового типа

- •1, 2, 3,... — Последовательность сборки листов

- •7.6 Сосуды, работающие под давлением

- •7.6.1 Сварка тонкостенных сосудов

- •7.6.2 Сварка сосудов со средней толщиной стенки

- •7.6.3 Сварка толстостенных сосудов

- •7.6.4 Сварка многослойных сосудов

- •7.7 Изготовление сварных труб

- •7.7.1 Изготовление прямошовных сварных труб

- •Высокочастотная сварка труб

- •7.7.2 Изготовление сварных труб со спиральным швом

- •7.8 Сварка стыков труб

- •7.8.1 Сварка поворотных стыков труб

- •7.8.2 Сварка неповоротных стыков труб

- •Оборудование для сварки труб и приварки отводов, фланцев/трубные вращатели (кнр)

- •Заключение

- •Приложение а Схемы зажимных механизмов

- •Приложение б Допустимые усилий р (кгс), создаваемые винтовыми зажимами

- •Приложение в

- •Список использованных источников

4. Датчики. Использование датчиков в сварочном производстве

4.1 Датчики. Принцип работы датчиков

Понятием «датчик» в общем случае обозначают дешевый, но падежный приемник и преобразователь измеряемой величины, обладающий умеренной точности и пригодный для серийного изготовления. Сочетание датчик — ЭВМ — исполнительное устройство представляет собой информационную систему. Для упрощения сопряжения датчика с микро-ЭВМ была бы предпочтительна выдача датчиком цифровой информации. Но, к сожалению, в природе и технике информация существует в основном в виде аналоговых величин, которые для обработки сигнала в ЭВМ должны быть трансформированы в цифровые с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП).

Высокий спрос на промышленные датчики обусловлен прежде всего тем, что автоматизация приобретает все больший масштаб в производственных процессах.

К стандартным применениям в области промышленной техники измерений относятся:

расход, количество,

давление, разность давлений,

температура,

уровень,

химический состав.

Кроме этих стандартных датчиков все возрастающим спросом пользуются датчики новых типов, к которым относятся, например:

датчики положения и перемещения,

датчики изображения на ПЗС, обработка изображения,

оптические датчики, волоконно-оптические датчики,

биодатчики (биотехнология),

многокоординатные датчики (анализ шумов, распознавание образов)

4.1.1 Датчики температуры

Важнейшей разновидностью датчиков являются датчики температуры, поскольку многие процессы, в том числе и в повседневной жизни, регулируются температурой, например:

регулирование отопления на основании измерения температуры теплоносителя на входе и выходе, а также температуры в помещении и наружной температуры;

регулирование температуры воды в стиральной машине;

регулирование температуры электроутюга, электроплитки, духовки и т. п.

Кроме того, путем измерения температуры можно косвенно определять и другие параметры, например поток, уровень и т.п.

При использовании такого рода датчиков температура измеряется, как правило, на основании зависимости электрическою сопротивления от температуры. В зависимости от того, возрастает или понижается электросопротивление датчика при повышении температуры, различают полупроводниковые датчики соответственно с положительным или отрицательным температурным коэффициентом сопротивления (ТКС). Металлические датчики температуры из никеля или платины всегда обладают положительным ТКС. В случае датчиков на основе термопар возникает ЭДС, пропорциональная температуре.

Для точного измерения температуры в диапазоне от - 200 до 850 °C чаще всего применяются датчики температуры из никеля или платины.

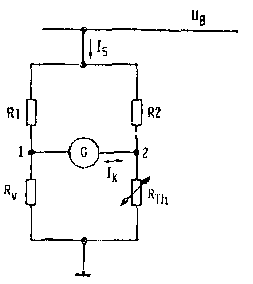

Для измерения температуры датчик нужно подключить к измерительной схеме, на выходе которой формируется напряжение, пропорциональное температуре. Простейшей разновидностью такой схемы является измерительный мост (или мост Уитстона) (рисунок 4.1).

Если сопротивление сравнения Rv установить таким образом, что измерительный прибор G будет показывать отсутствие тока, то оказывается справедливым равенство Rv=R1h поскольку верхние параллельные сопротивления равны между собой. Преимущество такою способа измерения заключается в независимости результатов от напряжения питания. Для технических измерений, когда нужно иметь непосредственные показания температуры, сопротивление Rv можно принять постоянным, а показания измерительного прибора прокалибровать. При этом нужно использовать высокоомный вольтметр, так как между точками 1 и 2 не должен протекать ток.

Рисунок 4.1 – Простая измерительная схема (мост Уитстона) для терморезисторов (например, Pt 100)

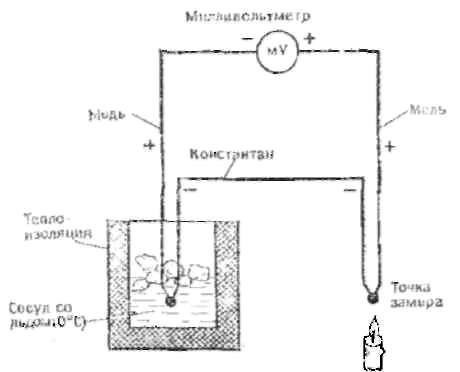

В последнее время получили распространение также интегральные схемы для измерения с помощью термопар без опорной точки при 0°С. Они содержат внутренний компенсатор точки таяния льда, поэтому достаточно одной термопары. На рисунке 4.2 показан такой типовой блок для термопары константа и железо. Преобразователь сигнала термопары линеаризует термо-ЭДС датчика с коэффициентом 10 мВ/°С в интервале измерений 0...300°С. Если собственная температура блока изменится, то влияние этого изменения можно компенсировать только с помощью соответствующего поправочного коэффициента.

Рисунок 4.2 – Измерение температуры термопарой с использованием в качестве опорной точки температуры таяния льда (00С)