- •6 В.М.Иллич-Свитыч «Опыт словаря ностратических языков (семито-хамитский, картвельский, индоевропейский, уральский, дравидийский, алтайский)». М., 1971.

- •9 В.П.Алексеев «в поисках предков» с. 144, «Историческая антропология и этногенез». М.Н., 1989.

- •Прарусы. Русы-бореалы

- •10 Ж.Дюмезиль «Верховные боги индоевропейцев», м., 1986

- •11 «Первобытное общество». К., ан, с.466-469.

- •Русы-протоиндоевропейцы

- •16 Дж.Мелларт. Указ.Соч.,стр.25.

- •Докерамический период.

- •17 Ю Заблоцка «История Ближнего Востока в древности», м..Д, 1989г., с. 297-298.

- •18 Подробнее см. Ю.ДПетухов «Дорогами Богов», 90,98гг.

- •Единство русов неолита и их первичная прародина

- •Потоп в истории Русов

- •20 Естественное, так как нам известно, что до активного вторжения семито-хамитских групп на Ближний Восток никаких столкновений, воин, захватнических походов там зафиксировано не было.

- •21 Гамкрелидзе тв., Иванов в.В. «Индоевропейские языки и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры»., Тб, 1984г.

- •23 См. Ж.Дюмезиль «Верховные боги индоевропейцев», м, н, 1986.

- •Хассуна. Самарра На грани эпох.

- •27 «История Европы», т.1. М., и., с.71.

- •28 Ю.Д.Петухов «Дорогами Богов», м., п., 1990г. И др. Изд.

- •30 «История Древнего Востока», м, вш, 1999г., с.327.

- •31 «Археология зарубежной Азии», м., н., 1986 г., с.82,83.

- •33 Ю.А.Шилов «Прародина ариев». К, 1995, «Начала цивилизации», м,1999.

- •39 Подробно этимологию «рус» и «яр» смотри в монографиях ю.Д.Петухова «Дорогами Богов», м., «Мысль», 1990; «Метагалактика» 1998 и др. Изд., «Тайны древних русов», м., «Вече».

- •40 «Мифы народов мира», сэ, м., 1982., т.2, с.648.

- •45 Лингвистический энциклопедический словарь, м.,1990, с. 591.

- •49 С.Ллойд «Археология Месопотамии». М.,н., 1984. С.Крамер «История начинается в Шумере», м.,н.„ 1991 и др.

- •50 Д.Варга «Древний Восток», Корвина, Буд., 1985 г., с.37-38.

- •Древний Египет. Земля Кемь 4-3 тыс. До н.Э.

- •51 Абсолютная нелепица. В 4 тыс. До н.Э. Ни семитов, ни тем более, евреев не существовало в природе. А протосемитские предэтносы пасли овец в Аравийской степи.

- •53 «Фараон» - греческое слово, образованное от др.-египетского «Пер-о». Египтяне называли верховного царя - «энсибья».

- •54 В.В.Иванов «Хеттский язык», м„ урсс, 2001 г., с. 124.

- •55 «Классический поэтический» перевод: с др.-егип. На английский, а с английского на русский. Дословный перевод ниже.

- •56 Н.Д.Андреев «Раннеиндоевропейский праязык», с. 230.

- •Русы Палестины-Сурии. 4-3 тыс. До н.Э.

- •Мифология русов и предэтносовых племён.

- •Русы и гибридные русы Малой Азии.

- •Алаша-уюк (Олешье) и кавказоидные русы.

- •66 Ю.Д.Петухов «Дорогами Богов», м., «Мысль», 1990 г., «Метагалактика», 1998 г., «Тайны древних русов», «Вече», 2000 г.

- •Троя. Связь русов Малой Азии, Эгеиды и Балкан.

- •68 Именно «князь и дружина». Термины «царь и войско» в отношении военной элиты малоазийских и позже «древнегреческих» «полисов», городов-княжеств, на наш взгляд, неуместны.

- •69 Археология ссср. Восточные славяне в у1-хш вв., м., н., 1982 г. С. 241 и др.

- •70 «Сокровища Трои», м., гмии, 1996 г., с. 207.

- •72 Археология зарубежной Азии, м., 1986 г., с. 165.

- •73 Ведизм, индуизм и, в целом, цивилизацию Древней Индии, как дочернюю цивилизацию суперэтноса русов, мы рассмотрим в т.З «ир».

- •Северный Кавказ. Энеолит. Ранняя бронза.

- •77 Лингвистический словарь, сэ, 1990 г., с.353.

- •Южнорусская степь эпохи энеолита и бронзы.

- •Русы Греции-Горицы и Эгеиды

- •82 Эльфами автор называет вымышленные народы (прим. Ред.)

- •83 Этноним «дойче» происходит от названия славянского племени-рода «деутци», проживавшего в восточных и центральных областях Германии.

- •91 Мы уже знаем, что это лишь наиболее заметная, оставившая самый яркий след в истории последняя волна индоевропейцев, которой предшествовал значительно более сложный и долгий

- •Классические индоевропейцы

- •96 А.Монгаит «Археология Западной Европы. Каменный век», м„ н., 1973 г., с. 268.

- •Краткие выводы:

- •Хронология основных событий

- •Содержание

82 Эльфами автор называет вымышленные народы (прим. Ред.)

растительностью, видели горное каменистое и пустынное побережье, голые желтые скалы и хребты и давали соответствующее название этой горной стране - Горица.

Ещё в позапрошлом и прошлом веках учёные обратили внимание, что практически вся топонимика Греции имеет отнюдь не «древнегреческое», а славянское происхождение. Объяснение нашли тут же: мол, славяне пришли позже греков, потеснили их и всё переименовали по-своему, причем уничтожив почти всё культурное наследие «древних греков». Однако, мы видим реальность - последние столетия в Греции живут греки, а не славяне. Значит, славяне жили до греков, и нынешних и «древних». Следовательно, славяне и оставили «грекам» топонимику (названия гор, рек, городов, селений и т.д.). Тут нам остаётся только добавить, что славяне-праславяне начали вычленяться из суперэтноса русов во 2-1 тыс. до н.э. Это означает, что до них в Греции жили русы. Причем, судя по антропоморфным изображениям, наряду с русами сурийского и бореально-нордического типа, в Горицу-Грецию (и шире во всю Эгеиду) пришло множество арменоидных и кавказоидных русов (выселки из родов русов Армянского нагорья и Закавказья). Эти русы, несмотря на некоторые арменоидные и кавказоидные внешние благоприобретённые признаки, хранили традиции и язык суперэтноса, то есть были в полном смысле слова русами - русами-индоевропейцами оседлого типа с навыками мореплавания и строения укрепленных городищ.

Роды русов-земледельцев Греции-Горицы 3 тыс. до н.э. принято называть Раннеэладской культурой. Эта культура безусловно уступала в развитии феноменальной Балканской и циркумбалканской культурам-цивилизациям. Горная и не везде проходимая Горица требовала усилий и времени для её прохождения, заселения, освоения, а потом и подъёма... в этом плане Балканам повезло больше. Но, тем не менее, в Горицу приходили и с Балкан и из Анатолии роды русов, прекрасно знавших обработку металлов: меди, золота, бронзы... И потому в поселениях и захоронениях Раннеэладской культуры русов бронзовые кинжалы, золотые гривны, серьги, подвески, серебряные булавки не редкость.

На севере Торицы-Греции в Фессалии возникает Раннефессалийская культура, в частности, в поселениях Димини. Для неё характерны дома-мегароны (вспомним Трою), оборонительные сооружения (влияние через анатолийских русов Кавказа) и земледелие придунайского и трипольского типа. Как мы видим, здесь, на плодородных долинах за горами сошлись разные роды русов. И объединившись на базе общего языка и общих традиций суперэтноса создали Раннефессалийкую культуру. Очевидные и закономерные взаимосвязи. Почему мы не говорим о внешнем, инородном влиянии, о цивилизациях иных этносов и культур? Потому что нет ни малейших следов таковых инородных этносов. Все развитые культуры Южной Европы генетически связаны, в основе всех культура суперэтноса. И то, что в горицких поселениях находят керамику анатолийского, балканского, троянского, сурийского типов, тому подтверждение.

Существует предположение, что люди Раннеэладской культуры были «предками греков» и одновременно, что они говорили на неиндоевропейском языке. Явное противоречие, ибо греки есть индоевропейцы, они не могли говорить на ином языке. А если говорили, то это не греки и не «предки греков». Тут «классическая школа» истории в очередной раз ставит себя в тупик. Хотя на самом деле никакого тупика нет. «Классики» считают топонимы раннеэладского происхождения Тиринф, Коринф, Олинф неиндоевропейскими, на основании того, что в европейских языках (английский, немецкий, итальянский...) нет окончаний на "нф». Не будем говорить об уровне профессионализма подобных «историков-лингвистов». Скажем только, что используемые ими языки есть молодые языки молодых народностей, языки синтетического и аналитического строя. В них нет флексий-окончаний. Для анализа топонимов надо брать древние флективные языки (русский, славянские, санскрит, арамейский). И тогда всё встаёт на свои места, никаких «тёмных веков» и «белых пятен». В данном случае мы имеем дело с предельно просто реконструируемыми именами русов Корин, Олин (Олен), Тирин и производными от них названиями их поселений (чей дом? чей род? чей посёлок-город?) - Коринов, Олинов, Тиринов. Кем были Корин, Тирин, Олен? Патриархами родов, князьями, царями-жрецами? Мы не можем сказать точно. Но их именами назвали протогорода. И простое русское окончание «-ов» трансформировалось со временем у «греков» в «-ф» (пример, «Смирнов»=«Смирнофф»). Вот так Коринов стал Коринфом, а Тиринов Тиринфом. В 3 тыс. до н.э. эти городища русов были ещё посёлками, городами в полном смысле слова они стали тысячелетие спустя, но имена свои они получили в Раннеэладскую эпоху, русские имена. И нас не должны смущать простые звучания прототипов и романтические поздние трансформации. Ведь, к примеру, красиво-романтическое «заграничное» Айвенго исходит из простонародного «деревенского» Иванко (стопроцентное лингвистическое равенство с приоритетом Иванко), а не менее красиво-западное, вычурное «тервинги» (лесные готы) из заурядного русского «древники» и, даже точнее, «деревники-деревеныси», то есть «деревенские».

Сам процесс лингвистического анализа, поиска истоков есть во многом процесс избавления от вычурной поздней шелухи, наносной красивости, олитературивания и поэтизации. Подлинная, реальная история не терпит красивостей. В её основе всегда архаика и простота, а вовсе не маньеризм и куртуазность. К великому сожалению, большинство современных исследователей «мира варваров» и «гиперборейских истоков» пошло по пути именно куртуазного романтизма, свойственного немецким поэтам-романтикам 19 столетия. Наша задача не сочинять красивые поэтические оды и саги, а раскрывать обыденную и приземлённую правду земной цивилизации.

Поэтому вернёмся в Горицу-Горецию и Эгеиду тех времён, когда там проживали русы-индоевропейцы. И в Малой Азии проживали русы-индоевропейцы. Поэтому говорить о каком-либо неиндоевропейском языке в этой области просто несерьёзно, для этого нет ни единого факта; Все рассуждения историков-политиканов о «неиндоевропейском» или «доиндоевропейском» населении Южной Европы есть явная попытка скрыть под этим придуманным термином «неугодные народы», затушевать массовое присутствие на Балканах, в Греции, Эгеиде и Анатолии русов и позже славян. Но, к сожалению, это реалии нашего времени и мировой науки: «натиск на восток» продолжается и нарастает, «мировое сообщество» не только планомерно истребляет и ассимилирует славян и русских, но и всеми средствами вытравливает историческую память о них. Это происходит буквально на глазах. Пример, упоминавшаяся нами югославская Черногория в западной печати и литературе в последние годы называется исключительно на романский манер Монте-Негро. Через десятилетия во всех научных трудах, справочниках, на всех картах будет только этот итальянский топоним... Черногория, Подгорица и многие, многие славяно-русские топонимы канут не в Лету, а в полную безвестность, а славянское население станет безликими монтенегроидами, как до этого стало безликими немцами-«дойче83», австрияками, боснийцами и т.д.

В 3 тыс. до н.э. на Балканах и в Греции не было, разумеется, ни итальянцев, ни немцев, ни греков – никаких греков, ни «древних» (в основном выдуманных), ни тем более современных. А проживали там роды суперэтноса русов, очень тесно связанные как с Балканами, Подунавьем, Приднестровьем и Поднепровьем (об этом говорят занесённые в Грецию-Горицу из Триполья, Фракии и Дакии спиральные и другие характерные орнаменты), так и с Анатолией, Троадой. Связь эта и преемственность совершенно точно установлена и признана всем научным миром. Правда, на основании этой связи западные учёные сделали странные выводы: мол, вся эта «догреческая культура принадлежала неиндоевропейцам». Но тогда получалось, что и на Балканах и в Малой Азии жили некие загадочные неиндоевропейцы или доиндоевропейцы?

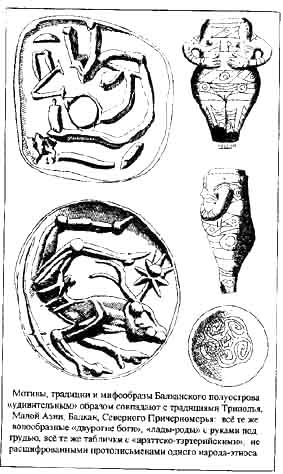

Ведущий исследователь доахейской и ахейской Греции Т.В. Блаватская (не путать с теософом Е. Блаватской) пишет: «... в эпоху неолита в 6-4 тыс. до н.э. уже сформировались четыре главные индоевропейские языковые группы, Балканский полуостров в то время был давно заселён индоевропейскими племенами. Так отпала теория неиндоевропейского субстрата в догреческой Элладе, господствующая в лингвистике с 1896 г., когда её

__________________________