- •Раздел 1 «Общие основы теории принятия решений. Этапы процесса рпур»

- •3 Варианта иерархии решений:

- •2. Риск и неопределенность, сопутствующие решениям. Классификация рисков. Сущность стратегического риск-менеджмента. Способы снижения риска на стадиях разработки и реализации управленческого решения.

- •3. Модель процесса подготовки и принятия управленческого решения. Виды моделей принятия решений. Этапы разработки и принятия управленческих решений.

- •Графическая схема модели (упрощенная)

- •Содержание основных этапов принятия и реализации решения

- •Исходных данных;

- •Разработка → принятие → реализация

- •8 Типов ситуации в зависимости от параметров

- •Инициативно-целевая.

- •Программно-целевая.

- •6. Разработка альтернатив решений. Анализ внешней и внутренней среды. Метод матрицы swot.

- •7. Этап принятия управленческого решения. Стратегии принятия решений. Многокритериальный выбор и оценочные системы. Согласование и утверждение принятого решения.

- •1. Перечень критериев (набор).

- •2. Оценка сравнительной важности критериев (веса, ранги).

- •Вербально-числовая шкала Харрингтона

- •4. Принципы выбора.

- •8. Этап реализации (исполнения) управленческого решения: сущность и содержание. План мероприятий. Программа реализации. Анализ и оценка результатов исполнения.

- •9. Контроль реализации управленческих решений. Контроллинг. Ответственность руководителя за принятие и реализацию управленческого решения, ее виды и механизм привлечения.

- •10. Эффективность принимаемых управленческих решений и ее виды. Методы оценки и система показателей эффективности управленческих решений.

- •11. Организационно-правовое, кадровое и финансовое обеспечение процесса разработки, принятия и реализации управленческого решения.

- •12. Информационное обеспечение процесса разработки, принятия и реализации управленческого решения. Информационные технологии разработки и принятия решений. Системы поддержки принятия решений.

- •Раздел 2 «Методы разработки и принятия управленческих решений».

- •13. Общая классификация и краткая характеристика методов разработки и принятия управленческих решений.

- •1. Методы, применяемые на этапе диагностики проблемы и формулировки ограничений и критериев.

- •2. Методы, применяемые на этапе определения альтернатив.

- •14. Методы прогнозирования и планирования при разработке управленческих решений в условиях риска. Методы стратегического планирования.

- •К основным методам планирования относятся:

- •В последнее время особую популярность приобрели такие методы планирования, как:

- •Анализ чувствительности может использоваться:

- •Морфологический ящик

- •Расширение поискового поля с помощью морфологического анализа

- •Морфологическая таблица (ящик)

- •Решение:

- •16. Методы оптимизации при принятии решений: сущность и общая характеристика. Линейное и целочисленное программирование. Типовые задачи оптимизации.

- •Решение с помощью теории графов.

- •Модификации транспортной задачи: Транспортная задача в сетевой постановке.

- •Транспортная задача с ограничениями пропускной способности.

- •Многопродуктовая транспортная задача.

- •Особые требования:

- •1. Очный опрос

- •2. Заочный опрос

- •Методы получения количественных оценок

- •Итак, как работает Метод экспертных оценок:

- •2. Методы получения качественных экспертных оценок.

- •Парные сравнения.

- •Метод эвристических вопросов.

- •Метод многомерных матриц.

- •Метод ассоциаций.

- •Метод инверсии.

- •Метод эмпатии (метод личной аналогии)

- •Метод 635.

- •Метод синектики.

- •Метод организованных стратегий

- •Метод «мозгового штурма».

- •Метод Дельфи.

- •20. Методы моделирования в принятии решений: сущность и общая характеристика. Экономико-математические модели. Имитационное моделирование. Метод сценариев.

- •Математической модели;

- •Имитационное моделирование спроса на дополнительные услуги сотовой связи

Инициативно-целевая.

Выдача заданий без указания средств и методов выполнения.

Условия применения:

- когда срок выполнения задания до 1 месяца;

- количество исполнителей не более 10 человек;

- профессиональный инициативный персонал;

- устойчивые неформальные отношения среди персонала.

Эта технология эффективна для инновационных решений и целей.

Программно-целевая.

Формирование задания с указанием средств, методов и сроков, план-программа.

Достоинства – высокие гарантии достижения цели.

Условия применения:

- срок задания в пределах года;

- численность до 1500 человек;

- определенность и доступность ресурсов;

- четкое разделение труда;

- накопленный опыт.

Эффективна для часто повторяющихся проблем.

Регламентная технология. Ставится задача безусловного не удаления от цели (только положительная динамика).

Средства реализации целевых технологий:

Управление по результатам (для 1 и 3 технологии).

Управление на базе потребностей и интересов (для 1, 2, 3 целевой технологии).

Управление путем постоянных проверок и указаний ( 2 и частично 3 технологии).

Управление в исключительных случаях (1 и 2).

Управление на базе искусственного интеллекта – представляет собой систему информационных технологий, моделирующих стороны мыслительной деятельности человека (2).

Управление на базе оптимизации стимулирования деятельности персонала (1 и 3).

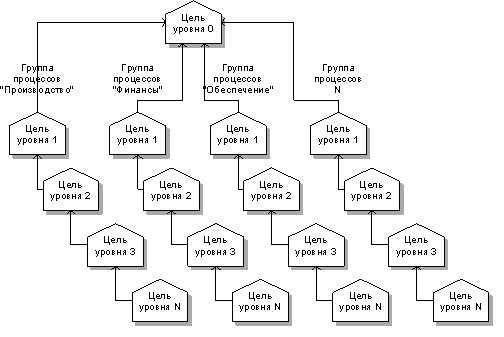

Метод дерева целей в принятии решений. Если существует два или несколько последовательных решений и позднее решения базируются на исходе предыдущих, подход с использованием дерева целей более приемлем.

Концепция «дерева целей» впервые была предложена Ч. Черчменом и Р. Акоффом в 1957 году и представляет собой упорядочивающий инструмент, используемый для формирования элементов общей целевой программы развития компании и соотнесения со специфическими целями различных уровней и областей деятельности.

Термин «дерево» подразумевает использование иерархической структуры, полученной путем разделения общей цели на подцели, а их, в свою очередь, на более детальные составляющие, которые можно называть подцелями нижележащих уровней или, начиная с некоторого уровня, — функциями. Дерево целей - это структурированная, построенная по иерархическому принципу совокупность целей социально-экономической системы, программы, плана, в которой выделены генеральная цель; подчиненные ей подцели первого, второго и последующего уровней.

Название "дерево целей" связано с тем, что при схематическом представлении совокупность распределенных по уровням целей напоминает по виду перевернутое дерево. Дерево целей может быть оформлено в текстовом, графическом или табличном виде.

При использовании метода «дерева целей» в качестве средства принятия решений часто вводят термин «дерево решений».

На практике целевую модель представляют в виде древовидного графа – дерева целей. Такая схема представляет собой декомпозицию главной цели на подцели по следующим правилам:

• общая цель, находящаяся на вершине графа, должна содержать описание конечного результата;

• реализация подцелей каждого последующего уровня является необходимым и достаточным условием достижения цели предыдущего уровня;

• при формулировке целей разных уровней необходимо описывать желаемые результаты, но не способы их получения;

• подцели каждого уровня должны быть независимы друг от друга;

• фундамент дерева целей должны составлять задачи, представляющие собой формулировку работ, которые могут быть выполнены определённым способом и в заранее установленные сроки.

В целом принцип дерева целей обеспечивает взаимосвязь множества целей разного содержания (экономических, политических, социальных, экономических), их согласование для достижения главной, единой цели.

Так достигается максимальная конкретизация управленческой деятельности. Этот принцип, по существу, представляет общую стратегию процесса социального управления, возможность придания ему системного характера и образует конкретную систему зависимости, позволяющую определить место и роль каждой цели в процессе её достижения, разграничить их по степени важности при существующих условиях управленческой деятельности.

Постановка задачи для ЛПР.

Сбор данных для уточнения поставленной задачи и точная постановка задачи - необходимое условие для ее успешного решения. В точно сформулированной задаче должны быть четко отражены:

а) полная объективная характеристика сложившейся ситуации, в том числе: факторы, влияющие на принятие решений; причины нежелательных явлений; средства решения задачи (реально существующие); условия решения задачи (определенность, риск, неопределенность) и др.,

б) значимость решаемой задачи для деятельности предприятия и отдельных его структур;

в) сроки выполнения задачи;

г) цель, ограничения, как количественные, так и качественные, при выборе альтернатив решения задачи;

д) конкретные критерии оценки эффективности решений (количественные и качественные).

Формализация постановки задачи для ЛПР.

В самой общей форме любая задача может быть представлена в виде «дано...», «требуется определить...». Руководствуясь этой формой, опишем содержание задачи принятия решений отдельно для индивидуального и группового ЛПР, используя некоторые идеи формального представления задачи принятия решения, изложенные в работе [4].

Одной из особенностей предложенной в данной статье схемы процесса принятия решения, влияющей на формулирование задачи принятия решения, является подразделение этапа непосредственного принятия решения на две операции: выработка рекомендаций со стороны специалистов — системных аналитиков относительно выбора лучшего решения (предварительное решение) и принятие окончательного варианта решения непосредственно ЛПР. Системные аналитики (специалисты, осуществляющие сбор информации и ее анализ) основывают свои рекомендации на основе научных методов, стремясь свести к минимуму субъективизм оценок. ЛПР преломляет рекомендации через свое субъективное восприятие, поэтому принятое решение не обязательно совпадает с рекомендациями системных аналитиков (см. следующий раздел).

При принятии решений учитываются как управляемые, так и неуправляемые переменные (факторы). Первые находятся в распоряжении ЛПР и прежде всего характеризуют способы использования ресурсов для достижения поставленных целей. Вторые характеризуют заданные внешние и внутренние условия, не являющиеся инструментом управления при принятии решения (правовые, финансовые и др. ограничения, имеющиеся производственные и кадровые возможности и т.п.), но оказывают сильное влияние на выбор решения.

С учетом изложенного для индивидуального ЛПР задача принятия решений может быть записана в следующем виде:

< С, T, Р | Сд, П, Ц, О, А, K, f, А*>, (1.1)

где слева от вертикальной черты расположены символы, описывающие известные, а справа неизвестные элементы задачи:

С — исходная проблемная ситуация;

Т — время для принятия решения;

Р — потребные для принятия решения ресурсы;

Сд — доопределенная проблемная ситуация;

П = (П1,..., Пn) — множество предположений (гипотез) о развитии ситуации в будущем, как частный случай может использоваться одно предположение;

Ц = (Ц1, ..., Цk) — множество целей, на достижение которых направлено решение, как частный случай, решение может быть направлено на достижение одной цели;

О = (О1..., О1) — множество ограничений;

А = (А1, ..., Аm ) — множество альтернативных вариантов решения (как минимум — два);

К = (К1,..., Кр) — множество критериев выбора наилучшего решения, как частный случай может использоваться один критерий;

f — функция предпочтения ЛПР, включающая как объективные критерии из множества К, так и личные субъективные предпочтения ЛПР;

А* — оптимальное решение.

В ряде случаев время и ресурсы на принятие решения могут быть неизвестны и подлежат определению самим ЛПР и системными аналитиками. Тогда необходимо располагать символы Т и Р в формуле (1.1) справа от вертикальной черты. Что же касается проблемной ситуации, то, если исходная проблемная ситуация (С) определена с уровнем конкретности, достаточным для принятия решения, ее доопределение не требуется, и Сд тогда справа от вертикальной черты отсутствует.

Ресурсы, необходимые для реализации отдельных вариантов решений, входят в множество ограничений О, кроме того, они учитываются в множестве К в качестве одного из основных критериев.

Рассмотрим более подробно элементы задачи принятия решений.

Под проблемой понимается разница между фактическим и желаемым состоянием объекта принятия решения. Проблема всегда связана с определенными условиями и причинами ее возникновения, которые обобщенно называют ситуацией. Совокупность проблемы и ситуации образует проблемную ситуацию. Исходная проблемная ситуация С описывается содержательно и, если это возможно, совокупностью количественных характеристик. Описание проблемной ситуации должно заканчиваться краткой содержательной формулировкой проблемы, которую необходимо решить.

В зависимости от характера задачи время на принятие решения Т может составлять секунды или часы, что характерно для срочных или оперативных задач, и гораздо больший период времени — для несрочных или долгосрочных задач. Располагаемое время существенно влияет на возможности получения полной и достоверной информации о проблемной ситуации и всестороннего обоснования вариантов решений и последствий от их реализации.

В качестве ресурсов Р для нахождения оптимального решения (но не его реализации) могут использоваться: знания и опыт ЛПР, системных аналитиков и экспертов; научно-технический и информационный потенциал организации, где готовится решение, и т. п.

На начальной стадии принятия решения исходная проблемная ситуация может быть определена не полностью. Это может быть обусловлено различными факторами, например неполнотой информации, недостаточной аналитической проработанностью исходной проблемы и т.п. В этих условиях может потребоваться доопределение исходной проблемной ситуации до уровня конкретности, достаточного для последующих действий по принятию решения.

Множество предположений (гипотез) о развитии ситуации в будущем характеризует неопределенность многих факторов, внешних и внутренних условий реализации принимаемого решения.

Очевидно, что нельзя сформулировать цели, выбрать варианты решений, не ориентируя их на определенный вариант развития проблемной ситуации. Возможна подготовка вариантов решений (цели и действия по их достижению) для различных предположений о развитии ситуации в будущем. Такой подход связан с ситуационным управлением, с планированием по вариантам и будет рассмотрен в одной из статей данного цикла.

В случаях когда неопределенность относительно развития проблемной ситуации отсутствует, отпадает необходимость формирования множества предположений.

Для четкого определения вариантов устранения проблемной ситуации необходимо сформулировать множество целей Ц = (Цj ..., Цk). Реальные задачи, как правило, многоцелевые, и только в отдельных частных случаях может формулироваться единственная цель. Кроме того, даже единственная цель может быть развернута на подцели.

Реализация решения всегда осуществляется в условиях различных ограничений: финансовых, материальных, кадровых, правовых и т. п. Поэтому необходимо четко сформулировать множество ограничений О = (О1, ..., О1), которые должны учитываться при принятии решения в конкретной проблемной ситуации.

Для достижения множества целей формируется множество альтернативных вариантов решений А = (А1, ..., Аm), из которых должно быть выбрано единственное оптимальное или приемлемое решение А*. В множество возможных решений может включаться и решение о бездействии, при котором сохраняется проблемная ситуация. Решения описываются содержательно и формально — набором определенных характеристик, в число которых обязательно включаются также ресурсные характеристики.

Множество критериев К = (К1, ..., Кр) используется для оценки вариантов решений по достижению целей в условиях выбранной ситуации и их ранжирования по приоритетам. С помощью К можно получить абсолютную или относительную оценку решений. Абсолютная оценка решений может быть произведена только в частных и весьма редких случаях.

Поэтому в подавляющем числе реальных задач удается осуществить только сравнительную оценку решений. Эта оценка может носить качественный характер, тогда все альтернативные варианты решений просто упорядочиваются по интегральной критериальной оценке, или количественный характер, тогда можно сравнивать, на сколько или во сколько раз одно решение лучше другого. В результате такой оценки системные аналитики осуществляют предварительный выбор лучшего решения — Ап*.

Здесь делается предположение, что у системных аналитиков нет своей системы предпочтений личного плана и они осуществляют работу по формулированию вариантов решений и их оценке объективно, не защищая чьи либо интересы. Во многих реальных ситуациях принятия решений это, видимо, не так. Однако если не делать данного предположения, то просто невозможно в области управления и принятия управленческих решений что-либо рассматривать с научной точки зрения. Субъектом управления (принятия управленческих решений) является человек, и с этой точки зрения все в управлении субъективно.

Выбор окончательного наилучшего решения А* производится ЛПР на основе своей функции предпочтения f. В общем случае А* № Ап*.

Суммируя изложенное, задачу принятия решения индивидуальным ЛПР можно кратко сформулировать следующим образом: В условиях проблемной ситуации С, располагаемого времени Т и ресурсов Р необходимо доопределить ситуацию, получив Сд, сформулировать множества целей Ц, ограничений О, альтернативных решений А, произвести оценку решений и найти оптимальное решение А* из множества А, руководствуясь сформулированными критериями выбора К и функцией предпочтения ЛПР f. Функция предпочтения характеризует индивидуальные особенности ЛПР, его интересы. Аналитически эта функция может быть выражена только с точки зрения уровня оптимизма ЛПР (об этом речь пойдет в одном из последующих разделов). Мнение ЛПР относительно наилучшего решения может не совпадать с мнением системных аналитиков.

Для группового (коллективного) ЛПР задача принятия решения записывается в виде

< С, T, Р | Сд, Ц, О, А, K, F(f), L, А*>, (1.2)

где С, T, Р, Сд, Ц, О, А, K, А*> — те же самые символы, что и в задаче для индивидуального ЛПР; F(f) — функция группового предпочтения, зависящая от вектора индивидуальных предпочтений членов группы принятия решений f = (f1, ..., fd), здесь d — количество членов в группе. Символ L в (1.2) означает принцип согласования индивидуальных предпочтений для формирования группового предпочтения.

Таким образом, задача принятия решений групповым ЛПР формулируется следующим образом: В условиях проблемной ситуации С, располагаемого времени Т и ресурсов Р необходимо доопределить ситуацию, получив Сд, сформулировать множества целей Ц, ограничений О, альтернативных вариантов решений А, произвести оценку вариантов решений и найти оптимальное решение А* из множества А, руководствуясь сформулированными критериями выбора К, произвести индивидуальную оценку предпочтений решений отдельных ЛПР, построить групповую функцию предпочтения F(f) на основе выбранного принципа согласования L и найти оптимальное решение Y*, удовлетворяющее групповому предпочтению.