- •Раздел 1 «Общие основы теории принятия решений. Этапы процесса рпур»

- •3 Варианта иерархии решений:

- •2. Риск и неопределенность, сопутствующие решениям. Классификация рисков. Сущность стратегического риск-менеджмента. Способы снижения риска на стадиях разработки и реализации управленческого решения.

- •3. Модель процесса подготовки и принятия управленческого решения. Виды моделей принятия решений. Этапы разработки и принятия управленческих решений.

- •Графическая схема модели (упрощенная)

- •Содержание основных этапов принятия и реализации решения

- •Исходных данных;

- •Разработка → принятие → реализация

- •8 Типов ситуации в зависимости от параметров

- •Инициативно-целевая.

- •Программно-целевая.

- •6. Разработка альтернатив решений. Анализ внешней и внутренней среды. Метод матрицы swot.

- •7. Этап принятия управленческого решения. Стратегии принятия решений. Многокритериальный выбор и оценочные системы. Согласование и утверждение принятого решения.

- •1. Перечень критериев (набор).

- •2. Оценка сравнительной важности критериев (веса, ранги).

- •Вербально-числовая шкала Харрингтона

- •4. Принципы выбора.

- •8. Этап реализации (исполнения) управленческого решения: сущность и содержание. План мероприятий. Программа реализации. Анализ и оценка результатов исполнения.

- •9. Контроль реализации управленческих решений. Контроллинг. Ответственность руководителя за принятие и реализацию управленческого решения, ее виды и механизм привлечения.

- •10. Эффективность принимаемых управленческих решений и ее виды. Методы оценки и система показателей эффективности управленческих решений.

- •11. Организационно-правовое, кадровое и финансовое обеспечение процесса разработки, принятия и реализации управленческого решения.

- •12. Информационное обеспечение процесса разработки, принятия и реализации управленческого решения. Информационные технологии разработки и принятия решений. Системы поддержки принятия решений.

- •Раздел 2 «Методы разработки и принятия управленческих решений».

- •13. Общая классификация и краткая характеристика методов разработки и принятия управленческих решений.

- •1. Методы, применяемые на этапе диагностики проблемы и формулировки ограничений и критериев.

- •2. Методы, применяемые на этапе определения альтернатив.

- •14. Методы прогнозирования и планирования при разработке управленческих решений в условиях риска. Методы стратегического планирования.

- •К основным методам планирования относятся:

- •В последнее время особую популярность приобрели такие методы планирования, как:

- •Анализ чувствительности может использоваться:

- •Морфологический ящик

- •Расширение поискового поля с помощью морфологического анализа

- •Морфологическая таблица (ящик)

- •Решение:

- •16. Методы оптимизации при принятии решений: сущность и общая характеристика. Линейное и целочисленное программирование. Типовые задачи оптимизации.

- •Решение с помощью теории графов.

- •Модификации транспортной задачи: Транспортная задача в сетевой постановке.

- •Транспортная задача с ограничениями пропускной способности.

- •Многопродуктовая транспортная задача.

- •Особые требования:

- •1. Очный опрос

- •2. Заочный опрос

- •Методы получения количественных оценок

- •Итак, как работает Метод экспертных оценок:

- •2. Методы получения качественных экспертных оценок.

- •Парные сравнения.

- •Метод эвристических вопросов.

- •Метод многомерных матриц.

- •Метод ассоциаций.

- •Метод инверсии.

- •Метод эмпатии (метод личной аналогии)

- •Метод 635.

- •Метод синектики.

- •Метод организованных стратегий

- •Метод «мозгового штурма».

- •Метод Дельфи.

- •20. Методы моделирования в принятии решений: сущность и общая характеристика. Экономико-математические модели. Имитационное моделирование. Метод сценариев.

- •Математической модели;

- •Имитационное моделирование спроса на дополнительные услуги сотовой связи

Разработка → принятие → реализация

Разработка управленческих решений – процесс анализа, формулировки, оценки альтернативных вариантов решения проблемы.

Проблема — сложный теоретический или практический вопрос, требующий разрешения, изучения, исследования. Она отражает разницу между существующим и желаемым состоянием системы. Для того, чтобы устранить противоречие между существующим и желаемым состоянием системы, надо сначала выбрать цели решения, затем поставить задачу по их достижению. Для одной и той же задачи могут быть найдены разные средства решения и получены разные результаты.

Проблемы, возникающие в ходе управления производством, задачи и решения можно классифицировать по разным основаниям или признакам.

1. По характеру достигаемых целей выделяются экономические, coциальные, организационные, технические задачи. Экономическими (соответственно социальными, организационными, техническими) называются задачи, цели, решения которых и критерии выбора определяются с помощью экономических (соответственно других) показателей. Задачи технические и организационные всегда являются подзадачами более общих социально-экономических задач. Действительно, коллективу не нужны технические или организационные результаты, не направленные на улучшение социально-экономических показателей. Поэтому в ходе решения реальных сложных проблем всегда встречаются задачи разного характера.

2. По степени влияния на производственную систему выделяются задачи стратегические, текущие, оперативные. К стратегическим задачам относятся те задачи, решение которых приводит к радикальным изменениям в той или иной сфере деятельности. Стратегические задачи решаются за длительный период — пять и более лет. Например, задачи значительного сокращения ручного труда, создания хороших жилищных условий для работающих. Текущие задачи связаны как с развитием, так и с поддержанием функционирования производственной системы. Они решаются в течение нескольких месяцев или одного-двух лет. Например, задачи модернизации оборудования, внедрения бригадной формы организации труда на участке. Оперативные задачи в основном связаны с обеспечением функционирования производственной системы на заданном уровне. Например, задачи замены одного вида материала другим, выполнения сменного задания в случае невыхода рабочего.

3. По степени новизны выделяются стандартные и нестандартные задачи. Стандартными считаются те задачи, с которыми данному коллективу приходится встречаться нередко и по которым уже существуют принципиальные решения, часто зафиксированные в производственных инструкциях и других документах. Нестандартными являются задачи, которые решаются впервые или в изменившихся условиях.

4. По степени определенности результата, ожидаемого от решения задачи,— четко определенные (имеют количественно измеримые цели решения) и плохо очерченные (имеют качественно выраженные цели решения). К первым относится, к примеру, задача увеличения ресурса двигателя на заданное число часов, ко вторым — задача совершенствования стиля руководства.

5. По степени определенности процесса решения задачи делятся на программируемые (алгоритмически разрешимые) и непрограммируемые (алгоритмически не разрешимые). В качестве примеров программируемого решения задач можно назвать: порядок списания изношенного оборудования; порядок открытия титульных листов на объектах капитального строительства, порядок действий оператора в случае возникновения отклонений от планируемого процесса.

Кроме рассмотренных существуют и другие группировки задач. Реальные задачи могут одновременно относиться ко многим классификационным группам. Так, задача может быть одновременно и новой, и непрограммируемой, и технической. Новые, стратегические задачи всегда являются непрограммируемыми. Процессы их решения являются наиболее сложными.

Важным аспектом анализа проблемной ситуации является классификация проблем на внутренние и внешние. Очевидно, что решать внешние проблемы прямым образом руководители данной организации не могут. Однако могут существовать косвенные методы возможного влияния на решение таких проблем, в том числе за счет внутренних возможностей организации. Например, на расширение деятельности конкурента можно повысить качество выпускаемой продукции, снизить цены и т.п.

Выявление и описание проблемной ситуации.

Непрерывно возникающие изменения в организации и окружающей ее среде приводят к появлению проблемной ситуации. Для решения этих проблемных ситуаций и строится система принятия решений.

Ситуация — сочетание условий и обстоятельств, в которых возникла проблема.

Виды представления ситуаций (зависит программа решений):

Вероятностное представление, т.е. ситуация характеризуется случайными переменными с известными вероятностями исходов:

-

![]()

-

![]()

Факторное представление. Ситуация трактуется как совокупность независимых факторов. В качестве таких факторов учитываются:

- вероятность выигрыша (возможность успеха);

- размер выигрыша (успеха);

- вероятность проигрыша (возможность неудачи);

- размер проигрыша (потери).

Основными элементами проблемной ситуации являются:

А – множество альтернатив

Н – конечное множество гипотез с распределением вероятностей

W – конечное множество исходов

Д – элемент риска, связанный с нехваткой информации

Для ситуации строится матрица платежей, где платежи это исходы имеющие определенную ценность.

Действия |

Гипотеза |

||

P (h1) |

P (h2) |

P (h3) |

|

а1 |

w11 |

w12 |

w1m |

а2 |

w21 |

w22 |

w2m |

… |

… |

… |

… |

аn |

wn1 |

wn2 |

wnm |

ЛПР выбирает действие аi при гипотезе P(hj) и получает результат Wij(ai, P(hj)).

3. Детерминистическое представление. Ситуация не содержит случайных переменных, все определено законом, тенденциями, правилами и главная задача ЛПР найти эти детерминанты.

Схема анализа проблемной ситуации

Выявление и описание проблемной ситуации дает исходную информацию для оценки времени, располагаемого для принятия решения, и величины ресурсов, необходимых для этого.

Конечным результатом принятия решения на данном этапе является составление общего списка проблем, требующих решения, и краткое описание проблемной ситуации для отдельных проблем.

Таким образом, этап постановки задачи должен дать ответы на вопросы: какую проблему и в каких условиях нужно решать; когда нужно ее решать; какими силами и средствами будет решаться проблема?

С информационной точки зрения в процессе принятия решений происходит уменьшение неопределенности. Формулировка проблемной ситуации предопределяет последовательное выполнение последующих процедур, приводя к поиску ответов на вопросы что и как нужно делать?

Диагностика ситуации. Выявить ключевые проблемы. Определяются последствия проблем, влияние на достижение целей.

Действия:

- определение основных проблем;

- закономерности развития проблем;

- возможные механизмы воздействия на проблему;

- необходимые ресурсы для воздействия на проблему;

- определение влияния внутренних и внешних факторов влияния проблемной ситуации.

Итог: механизм воздействия на проблемную ситуацию.

Конечным результатом работ на данном этапе выработки решения является выявление так называемых базовых, кардинальных проблем, за решение которых надо браться в первую очередь, и ранжирование этих проблем с детальным описанием условий их возникновения и развития.

Анализ проблем, более глубокое описание условий их возникновения и развития проводятся на этапе анализа проблемной ситуации.

Анализ ситуации. Выявить факторы влияющие на динамику развития ситуации.

- содержательный анализ (поиск факторов);

- выявление степени и характера влияния факторов, а так же степени чувствительности ситуации к этим факторам;

- отбор наиболее влияющих факторов;

- количественный анализ переменных факторов;

- выявление будущей динамики и тенденций развития факторов;

- на основе предыдущего шага выявление динамики и развития ситуации.

Итог этапа: факторная модель ситуации (в виде графиков или сценариев).

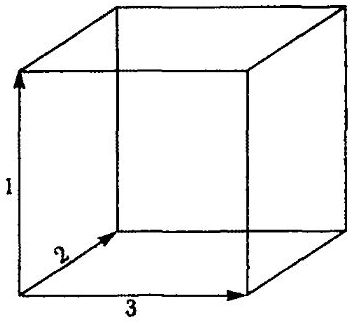

Для описания среды принятия решения используют так называемый куб Говарда, дающий схематическое представление о ней. Его вершины представляют собой восемь основных типов ситуаций принятия решения в зависимости от того или иного сочетания трех главных параметров среды (рис. 1).

Рис. 1. Куб Говарда:

1 — степень сложности; 2 — степень динамики; 3 — степень неопределенности