- •Раздел 1 «Общие основы теории принятия решений. Этапы процесса рпур»

- •3 Варианта иерархии решений:

- •2. Риск и неопределенность, сопутствующие решениям. Классификация рисков. Сущность стратегического риск-менеджмента. Способы снижения риска на стадиях разработки и реализации управленческого решения.

- •3. Модель процесса подготовки и принятия управленческого решения. Виды моделей принятия решений. Этапы разработки и принятия управленческих решений.

- •Графическая схема модели (упрощенная)

- •Содержание основных этапов принятия и реализации решения

- •Исходных данных;

- •Разработка → принятие → реализация

- •8 Типов ситуации в зависимости от параметров

- •Инициативно-целевая.

- •Программно-целевая.

- •6. Разработка альтернатив решений. Анализ внешней и внутренней среды. Метод матрицы swot.

- •7. Этап принятия управленческого решения. Стратегии принятия решений. Многокритериальный выбор и оценочные системы. Согласование и утверждение принятого решения.

- •1. Перечень критериев (набор).

- •2. Оценка сравнительной важности критериев (веса, ранги).

- •Вербально-числовая шкала Харрингтона

- •4. Принципы выбора.

- •8. Этап реализации (исполнения) управленческого решения: сущность и содержание. План мероприятий. Программа реализации. Анализ и оценка результатов исполнения.

- •9. Контроль реализации управленческих решений. Контроллинг. Ответственность руководителя за принятие и реализацию управленческого решения, ее виды и механизм привлечения.

- •10. Эффективность принимаемых управленческих решений и ее виды. Методы оценки и система показателей эффективности управленческих решений.

- •11. Организационно-правовое, кадровое и финансовое обеспечение процесса разработки, принятия и реализации управленческого решения.

- •12. Информационное обеспечение процесса разработки, принятия и реализации управленческого решения. Информационные технологии разработки и принятия решений. Системы поддержки принятия решений.

- •Раздел 2 «Методы разработки и принятия управленческих решений».

- •13. Общая классификация и краткая характеристика методов разработки и принятия управленческих решений.

- •1. Методы, применяемые на этапе диагностики проблемы и формулировки ограничений и критериев.

- •2. Методы, применяемые на этапе определения альтернатив.

- •14. Методы прогнозирования и планирования при разработке управленческих решений в условиях риска. Методы стратегического планирования.

- •К основным методам планирования относятся:

- •В последнее время особую популярность приобрели такие методы планирования, как:

- •Анализ чувствительности может использоваться:

- •Морфологический ящик

- •Расширение поискового поля с помощью морфологического анализа

- •Морфологическая таблица (ящик)

- •Решение:

- •16. Методы оптимизации при принятии решений: сущность и общая характеристика. Линейное и целочисленное программирование. Типовые задачи оптимизации.

- •Решение с помощью теории графов.

- •Модификации транспортной задачи: Транспортная задача в сетевой постановке.

- •Транспортная задача с ограничениями пропускной способности.

- •Многопродуктовая транспортная задача.

- •Особые требования:

- •1. Очный опрос

- •2. Заочный опрос

- •Методы получения количественных оценок

- •Итак, как работает Метод экспертных оценок:

- •2. Методы получения качественных экспертных оценок.

- •Парные сравнения.

- •Метод эвристических вопросов.

- •Метод многомерных матриц.

- •Метод ассоциаций.

- •Метод инверсии.

- •Метод эмпатии (метод личной аналогии)

- •Метод 635.

- •Метод синектики.

- •Метод организованных стратегий

- •Метод «мозгового штурма».

- •Метод Дельфи.

- •20. Методы моделирования в принятии решений: сущность и общая характеристика. Экономико-математические модели. Имитационное моделирование. Метод сценариев.

- •Математической модели;

- •Имитационное моделирование спроса на дополнительные услуги сотовой связи

Исходных данных;

математической модели;

решении задачи на компьютере.

Справедливо считается, что эффективность управления напрямую зависит от того, сможет ли управляющий субъект получить достоверную, достаточно полную информацию об объекте своего воздействия, об условиях, в которых ему придется действовать. Эта информация необходима для того, чтобы применить на практике управленческие приемы, адекватные ситуации.

Информационный цикл процесса разработки и принятия решений включает:

а) поиск информации

б) сбор информации

в) обработка информации

г) анализ информации

Для обеспечения требуемого качества управления информация должна обладать следующими характеристиками: полнота и качество; ценность и полезность; достоверность и точность; актуальность в зависимости от ее возраста; плотность; оперативность и доступность; частота использования определенных видов; надежность; правовая корректность.

Основные источники информации можно разделить на внешние и внутренние.

К внешним источникам относятся следующие:

обзоры рынка;

аналитические статьи;

реклама;

статистика;

заказные обзоры;

интернет;

журналы;

базы данных;

заказные исследования;

эксперты;

информация об уже проведенных исследованиях. Внутренние источники:

финансовая отчетность;

статистика производства, продаж, качества;

отчеты о проведенных ранее обследованиях;

различные статистические данные и пр.

К процессу сбора полезной информации можно привлечь и сотрудников компании. Это можно делать в форме беседы, интервью, а также при анкетировании.

Видами зафиксированной информации являются следующие:

информация на бумажных носителях;

информация на электронных носителях;

информация на иных видах носителей (магнитные ленты, перфокарты и т.п.)

Классификация информации по уровню достоверности (в порядке убывания достоверности):

Первая группа - официальная информация с сайтов государственных органов власти, в том числе регистрационного характера. Имеет максимально возможную достоверность.

Вторая группа - официальная информация с сайтов информационных агентств с высокой репутацией.

В принципе можно сказать, что именно эти две группы и образуют совокупность официальной информации, на которую принято ссылаться, как на источник высокого уровня достоверности.

Третья группа - информация, раскрываемая о себе юридическими лицами в рамках действующего законодательства и размещаемая ими на специализированных или специально выбранных для этих целей сайтах (кроме того, подобного рода информация может размещаться на собственных сайтах юридических лиц).

Подразумевается, что степень достоверности этой информации тоже очень высока, однако следует заметить, что информация подается самим юридическим лицом, так что возможны варианты.

Четвертая группа - информация, расположенная на сайтах новостных и информационных агентств, электронных СМИ, иных аналогичных сайтах с хорошей репутацией.

Сюда же можно отнести информацию, размещаемую на сайтах отдельных компаний, опять-таки с оглядкой на их репутацию.

Пятая группа - информация, размещаемая на специальных тематических сайтах. Как правило, там собирается информация из разных источников по определенной тематике или направлениям деятельности. Степень достоверности определяется как репутацией самого тематического сайта, так и (в большей степени) репутацией конкретного источника, откуда взята информация для этого сайта.

Если говорить об электронных библиотеках (которые являются просто хранилищем) и электронных копиях печатных СМИ, то здесь нужно оценивать репутацию каждого отдельного СМИ.

Шестая группа - информация, размещаемая на сайтах компаний, производящих собственный информационно-аналитический продукт. Степень достоверности зависит от позиции и ангажированности владельцев ресурса. Сюда же отнесем сайты, созданные специально для продвижения какой-либо информации. Если говорить о последних, то анализ представленной на них информации (особенно в сравнении с информацией предыдущих групп) может помочь получить вполне достоверную информацию.

Седьмая группа - откровенно "желтая" информация, а также так называемые "сливные бачки". О достоверности говорить не приходится вообще.

Восьмая группа - информация, степень достоверности которой не может быть установлена в силу разных причин. Сюда можно отнести личные странички, информацию с гостевых книг и форумов, вновь открывшихся сайтов и т.п.

Поиск и анализ информации. Эта работа осуществляется практически на всех этапах процесса принятия решений, а не только на начальном, как иногда предлагается. Чтобы руководитель знал, в какой информации он нуждается, он должен отчетливо представлять себе каждый тип решений, которые ему следует принимать, и у него должна быть адекватная модель каждого решения. Эти условия редко бывают выполнены. В науке известно, что чем меньше мы понимаем то или иное явление, тем нам больше требуется переменных, чтобы его объяснить. Потому руководитель, не понимающий полностью управляемого им явления, действует «наверняка» и хочет получить как можно больше информации. Системным аналитикам, которые скорее всего понимают решаемую проблему в целом хуже руководителя, даже самая полная информация кажется недостаточной. Чтобы избежать стремления собирать информацию вообще, лучше осуществлять это прицельно, привязывая сбор информации к отдельным этапам процесса принятия решения, к тем моделям, которые на них используются.

Сбор информации – общий термин, объединяющий все информационные процессы, направленные на изучение объектов, событий, процессов.

Сбор информации проводится в целях получения ответов на самый широкий круг вопросов. В процессе этой работы осуществляется проверка имеющейся информации и существующих версий, выяснения подробностей и их документирование.

Необходимо при сборе проверять достоверность информации.

Основные направления сбора информации:

Сбор информации о явных и неявных связях между субъектами, факторами;

Сбор информации о внутренней и внешней обстановке;

Сбор информации о сторонах, лицах, факторах, силах, препятствующих решению проблемной ситуации;

Сбор информации о событиях экономического, криминального, политического характера;

Сбор информации о ключевых участниках ситуации;

Проверка достоверности информации.

Цели сбора и обработки информации:

собрать всю доступную информацию, представленную в данных различной природы;

отделить существенную информацию, представленную данными, от несущественной, для рассмотрения в данный момент;

представить существенную информацию в виде, наиболее удобном для восприятия человеком.

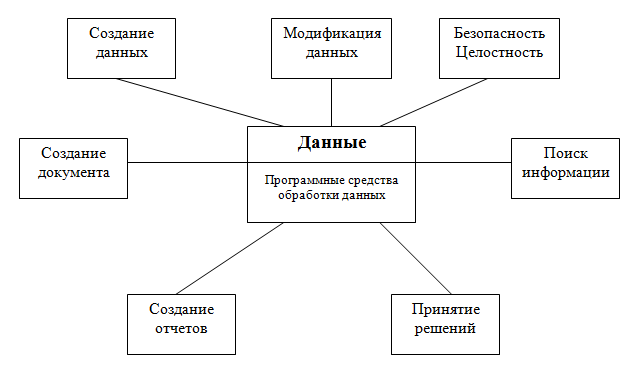

Эти цели, в свою очередь, приводят к постановке задач обработки данных

Понимание важности информации нередко толкает ЛПР в крайность. Они стремятся собрать огромный массив информации, который затем в значительной своей части оказывается невостребованным. Как избежать этой ошибки? Для этого необходимо вести направленный поиск информации, подчиненный единой задаче - аналитическому конструированию ситуации.

Ситуация – это система факторов, влияющих на поведение тех людей, от действий которых зависит достижение поставленных субъектом управления целей. Ситуация всегда конкретна, она включает ожидания, настроения, интересы людей, живущих в определенном месте и в конкретное время. Ситуация всегда уникальна, неповторима. Подвижность, изменчивость ситуации составляет главную проблему для ЛПР, которым каждый раз необходимо заново ее исследовать, изучать, чтобы принимать эффективные управленческие решения.

Аналитическое конструирование ситуации будет означать создание модели, способной выразить совокупность факторов, влияющих на поведение людей. Аналитическое конструирование ситуации осуществляется поэтапно:

1. Определение основных направлений поиска информации. Ориентация на цель делает процесс сбора информации направленным, задает алгоритм поиска: что делать, чтобы достичь цели. Чтобы получить искомые ответы, надо проделать серьезную исследовательскую работу.

2. Выбор (разработка) теоретической концепции (модели). Теоретическая модель ситуации представляет собой ее абстрактную конструкцию. Ее значение заключается в том, что она позволяет извлекать такое знание о ситуации, которое недоступно непосредственному наблюдению. Теоретическое моделирование позволяет выявить и наглядно представить наиболее существенные стороны объекта, связать воедино составляющие его элементы.

3. Операционализация – перевод теоретико-аналитических схем в русло эмпирической интерпретации, т.е. теоретическую модель на этом этапе надо представить в виде явлений, которые можно реально наблюдать, фиксировать, измерять. Теоретическая модель, составляющие ее понятия в ходе операционализации предстают в виде, поддающихся конкретному наблюдению, показателей, характеристик. Операционализация позволяет также отбирать из уже накопленной информации ту, которая действительно необходима для аналитического конструирования ситуации, отделять существенное от второстепенного.

Методы сбора информации о ситуации.

Сбор информации о ситуации осуществляется с помощью различных эмпирических методов, ориентированных в отличие от теоретических на получение непосредственного знания о вполне конкретном объекте. Эмпирия (от греческого empeiria - опыт) - это очевидность, это реальные факты, конкретные действия людей, запечатленные в памяти и соответствующим образом описанные. Эмпирические методы, нацеленные на сбор и обработку фактического материала, на первый взгляд имеют много общего с познанием простым человеком окружающего мира. Наблюдение, интервью, опросы – со всем этим мы сталкиваемся в своей повседневной жизни. Однако в науке методы получения эмпирических фактов – это сложные процедуры, использование которых требует соответствующих знаний, умений и навыков.

Эмпирические методы принято делить на количественные («жесткие») и качественные («мягкие»).

К количественным относятся: наблюдение, анкетные опросы, контент-анализ. К качественным – case-study (исследование случая), глубинные интервью, работа с фокус-группами.

Метод наблюдения - это систематизированное, направленное восприятие какого-либо явления или процесса, черты и свойства которого фиксируются наблюдателем. Например, наблюдение в ходе избирательной кампании за действиями соперников предполагает фиксацию их заявлений, участие в предвыборных мероприятиях, оценка подготовленной рекламы и т.п. Метод наблюдения имеет много общего с нашим повседневным восприятием, когда мы следим за интересующими нас политическими событиями. Однако научно организованное наблюдение, осуществляемое профессионалами, отличается широтой поля наблюдения, способностью улавливать более разнообразную гамму поступков действующих лиц на политической арене, выявлять степень повторяемости тех или иных событий, определять характер взаимодействий, реконструировать их последовательность

Анкетный опрос в отличие от наблюдения позволяет (при правильно разработанной научной методике) узнать о процессах, происходящих в сознании личности, о чем человек мечтает, какой тип государства считает наиболее целесообразным, каким лидерам и политическим партиям отдает предпочтение. Эти процессы сознания могут до определенного времени никак не проявляться в политическом поведении людей, но подспудно готовить последних к каким-либо действиям. Для политико-технологического управления значение анкетных опросов трудно переоценить, так как они позволяют выявить установки, ценностные ориентации, предпочтения населения, без знания которых невозможно всерьез рассчитывать на успех в достижении поставленных целей. Опросы могут также дать информацию о поступках, событиях, которые оказались в силу различных причин за пределами научного наблюдения.

Контент-анализ - систематическая числовая обработка, оценка и интерпретация форм и содержания информационного источника. Контент-анализ позволяет выявить, какая информация и в каком объеме содержится в предвыборных плакатах и программных заявлениях кандидата, отражают ли эти документы состояние общественного мнения потребности и интересы масс.

Контент-анализ особенно полезен в тех случаях, когда нет возможности провести анкетный опрос, но крайне необходима информация о приоритетных целях той или иной политической организации, государственного учреждения, политического лидера.

Case-study (изучение случая) предполагает относительно длительное «погружение» исследователя в изучаемый объект и дает возможность «всесторонне рассмотреть «случай» в единстве его взаимосвязей и динамике развития, изучить групповые нормы и ценности, структуру ролей или систему властных отношений». (В.А.Ядов. Стратегия социологического исследования. М.: «Добросвет»,1998, с.398) Этот метод дает возможность получить информацию об одном объекте, но эта информация будет многосторонней. В политическом менджменте с помощью case-study можно изучать отдельные политические движения, партии, а также отдельные личности, которые являются объектами управленческого воздействия.

Глубинное интервью – это опрос, в котором исследователь непосредственно беседует с респондентом, предлагая последнему самому формулировать ответы на заранее подготовленные вопросы, побуждая его к рассуждениям, к оценке различных событий. В ходе такой беседы-интервью удается выявить сложную гамму представлений респондента, понять его эмоциональные переживания, опасения, надежды. Политические технологи обычно прибегают к этому способу получения информации при подготовке масштабного анкетного опроса или в условиях, когда в силу каких-либо причин нет возможности подготовить и качественно провести анкетный опрос.

Метод «фокус-группы» или групповой дискуссии используется для выявления отношения различных групп к тому или иному событию, явлению. Он представляет собой направляемое и регулируемое исследователем обсуждение выбранной темы, в котором участвуют, подобранные на основе научно обоснованной выборки, люди. Благодаря хорошо продуманной методике организации групповой дискуссии можно изучить реакцию населения на выступление политического лидера, на предвыборное заявление, на политическую рекламу и т.п.

В современных условиях сбор информации, особенно о сложных проблемных ситуациях, нужно автоматизировать - использовать информационные технологии. Система сбора данных (ССД) — комплекс средств, предназначенный для работы совместно с персональным компьютером, либо специализированной ЭВМ и осуществляющий автоматизированный сбор информации о значениях физических параметров в заданных точках объекта исследования с аналоговых и/или цифровых источников сигнала, а также первичную обработку, накопление и передачу данных.

Совместно с персональной ЭВМ, оснащенной специализированным программным обеспечением, система сбора данных образует информационно-измерительную систему (ИИС). ИИС — это многоканальный измерительный прибор с широкими возможностями обработки и анализа данных. На основе ИИС могут быть построены различные автоматизированные системы управления (АСУ), среди которых:

- информационно-логические комплексы (их называют АСУ технологическими процессами — АСУ ТП),

- информационно-вычислительные комплексы (автоматизированная система научных исследований — АСНИ),

- информационно-диагностические комплексы;

- информационно-контролирующие системы.

Практически всегда при получении информации (человеком или системой) возникает потребность ее обработки. Термин "обработка" целесообразно рассматривать в широком смысле, понимая под ним регистрацию, запоминание, представление данных.

Задачи обработки информации:

1. Задача обнаружения. Как правило, особенно в технических системах, перед анализом полезной информации необходимо зафиксировать факт ее поступления, поскольку какой-то поток данных на приемное устройство всегда поступает. В этом случае задача обработки состоит в определении факта поступления полезной информации.

2. Задача выделения. Часто поступающие данные помимо полезной составляющей (информационная компонента) содержат некоторую дополнительную искажающую составляющую (в технике говорят помеху), которая мешает правильно выделить полезную часть. Задача часто осложняется тем, что полные сведения о помехе отсутствуют. В данном случае задача обработки состоит в наиболее полном исключении помехи.

3. Задача принятия решения. Это анализ полученной информации с целью принятия какого-либо решения (то есть факт поступления информации зафиксирован, полезный сигнал выделен), причем в полученной информации нет всего необходимого, чтобы решение можно было принять с полной уверенностью. В данном случае задача обработки состоит в осуществлении такого анализа информации, чтобы решение было наиболее правильным.

Основные процедуры обработки данных.

Создание данных, как процесс обработки, предусматривает их образование в результате выполнения некоторого алгоритма и дальнейшее использование для преобразований на более высоком уровне.

Модификация данных связана с отображением изменений в реальной предметной области, осуществляемых путем включения новых данных и удаления ненужных.

Контроль, безопасность и целостность направлены на адекватное отображение реального состояния предметной области в информационной модели и обеспечивают защиту информации от несанкционированного доступа (безопасность) и от сбоев и повреждений технических и программных средств.

Поиск информации, хранимой в памяти компьютера, осуществляется как самостоятельное действие при выполнении ответов на различные запросы и как вспомогательная операция при обработке информации.

Поддержка принятия решения является наиболее важным действием, выполняемым при обработке информации. Широкая альтернатива принимаемых решений приводит к необходимости использования разнообразных математических моделей.

Создание документов, сводок, отчетов заключается в преобразовании информации в формы, пригодные для чтения как человеком, так и компьютером. С этим действием связаны и такие операции, как обработка, считывание, сканирование и сортировка документов.

Реализация всех действий, выполняемых в процессе обработки информации, осуществляется с помощью разнообразных программных средств.

Основу методов обработки информации составляют вычислительная математика, теория информации и математическая статистика.

Методы обработки и анализа информации:

1. Эвристические - используются когда информации недостаточно и нельзя точно очертить границы применения формализованных методов, оценить допуск ошибки

метод коллективного блокнота

мозговой штурм

приём синектики

кейс-метод

2. Традиционные методы

метод сравнения

метод относительных и сравнительных величин

графический метод

метод группировки

3.Способ детерминированных факторов

способ цепных подстановок

способ абсолютных разниц

способ относительных разниц

4. Способы стохастического факторного анализа

корелляционно-регрессионный анализ

дисперсионный анализ

компонентный анализ

многомерный факторный анализ

5. Способы оптимизированных показателей

экономико-математические методы

программирование

теория массового обследования

теория игр

исследование операций

При преобразовании информации осуществляется ее перевод из одной формы представления или существования в другую, что определяется потребностями, возникающими в процессе реализации информационных технологий.

Способы представление собранных и обработанных данных:

наглядные представления данных:

текстовое представление данных

табличное представление данных

графическое представление данных

визуальное представление данных

форматы представления данных в различных информационных системах

Информационное обеспечение ЛПР – это не просто подготовка справок, состоящих из информации, содержащейся в Базах данных государственных органов, а подготовка информационных отчетов.

Для чего нужны информационные отчеты:

Для принятия правильных и обоснованных решений нужно обладать информацией. Практика показывает, что Руководители большинства компаний пренебрегают процедурой получения достоверных сведений на этапе оценки рисков перед принятием не только текущих, но и стратегических решений. Менеджеры нередко не имеют объективных и проверенных данных, они опираются на свой жизненный опыт и имеющуюся в их распоряжении общедоступную, зачастую недостоверную, информацию, использование которой при принятии ключевых решений порой приводит к непредсказуемым последствиям для бизнеса.

Какую-то часть сведений, необходимых для оценки ситуации Руководство компании может собрать своими силами или с использованием Собственной службы безопасности, однако значительная часть этой информации закрыта или доступ к ней затруднен, и для ее получения целесообразно воспользоваться услугами специализированных компаний.

Отчеты бывают информационные и аналитические.

При работе над аналитическим отчетом начинают с подготовки информационного отчета. Далее, исходя из накопленной и структурированной информации, составляется общая картина об изучаемом субъекте и с помощью анализа, интуиции и опыта заполняются существующие пробелы. По итогам работы ЛПР получает не только подробные ответы на поставленные вопросы, но и всестороннюю характеристику изучаемого субъекта.

Главное отличие аналитического отчета от информационного заключается в том, что в аналитическом отчете основную его ценность представляют выводы и оценка ситуации, а в информационном отчете – сама информация, структурированная исполнителем.

Например: Справка, списанная с выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), с добавлением финансовой информация из Росстата и пары сообщений из СМИ - это информационный отчет, а не аналитический.

5. Этап разработки управленческого решения: описание и представление проблемной ситуации. Разработка и построение иерархии (дерева) целей. Формализация постановки задачи для лица, принимающего решение.

В процессе РПУР нужно различать стадии: