- •Раздел 1 «Общие основы теории принятия решений. Этапы процесса рпур»

- •3 Варианта иерархии решений:

- •2. Риск и неопределенность, сопутствующие решениям. Классификация рисков. Сущность стратегического риск-менеджмента. Способы снижения риска на стадиях разработки и реализации управленческого решения.

- •3. Модель процесса подготовки и принятия управленческого решения. Виды моделей принятия решений. Этапы разработки и принятия управленческих решений.

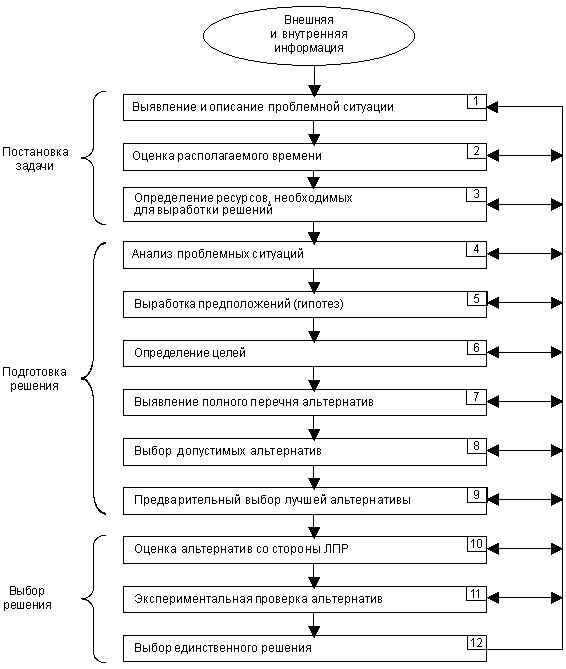

- •Графическая схема модели (упрощенная)

- •Содержание основных этапов принятия и реализации решения

- •Исходных данных;

- •Разработка → принятие → реализация

- •8 Типов ситуации в зависимости от параметров

- •Инициативно-целевая.

- •Программно-целевая.

- •6. Разработка альтернатив решений. Анализ внешней и внутренней среды. Метод матрицы swot.

- •7. Этап принятия управленческого решения. Стратегии принятия решений. Многокритериальный выбор и оценочные системы. Согласование и утверждение принятого решения.

- •1. Перечень критериев (набор).

- •2. Оценка сравнительной важности критериев (веса, ранги).

- •Вербально-числовая шкала Харрингтона

- •4. Принципы выбора.

- •8. Этап реализации (исполнения) управленческого решения: сущность и содержание. План мероприятий. Программа реализации. Анализ и оценка результатов исполнения.

- •9. Контроль реализации управленческих решений. Контроллинг. Ответственность руководителя за принятие и реализацию управленческого решения, ее виды и механизм привлечения.

- •10. Эффективность принимаемых управленческих решений и ее виды. Методы оценки и система показателей эффективности управленческих решений.

- •11. Организационно-правовое, кадровое и финансовое обеспечение процесса разработки, принятия и реализации управленческого решения.

- •12. Информационное обеспечение процесса разработки, принятия и реализации управленческого решения. Информационные технологии разработки и принятия решений. Системы поддержки принятия решений.

- •Раздел 2 «Методы разработки и принятия управленческих решений».

- •13. Общая классификация и краткая характеристика методов разработки и принятия управленческих решений.

- •1. Методы, применяемые на этапе диагностики проблемы и формулировки ограничений и критериев.

- •2. Методы, применяемые на этапе определения альтернатив.

- •14. Методы прогнозирования и планирования при разработке управленческих решений в условиях риска. Методы стратегического планирования.

- •К основным методам планирования относятся:

- •В последнее время особую популярность приобрели такие методы планирования, как:

- •Анализ чувствительности может использоваться:

- •Морфологический ящик

- •Расширение поискового поля с помощью морфологического анализа

- •Морфологическая таблица (ящик)

- •Решение:

- •16. Методы оптимизации при принятии решений: сущность и общая характеристика. Линейное и целочисленное программирование. Типовые задачи оптимизации.

- •Решение с помощью теории графов.

- •Модификации транспортной задачи: Транспортная задача в сетевой постановке.

- •Транспортная задача с ограничениями пропускной способности.

- •Многопродуктовая транспортная задача.

- •Особые требования:

- •1. Очный опрос

- •2. Заочный опрос

- •Методы получения количественных оценок

- •Итак, как работает Метод экспертных оценок:

- •2. Методы получения качественных экспертных оценок.

- •Парные сравнения.

- •Метод эвристических вопросов.

- •Метод многомерных матриц.

- •Метод ассоциаций.

- •Метод инверсии.

- •Метод эмпатии (метод личной аналогии)

- •Метод 635.

- •Метод синектики.

- •Метод организованных стратегий

- •Метод «мозгового штурма».

- •Метод Дельфи.

- •20. Методы моделирования в принятии решений: сущность и общая характеристика. Экономико-математические модели. Имитационное моделирование. Метод сценариев.

- •Математической модели;

- •Имитационное моделирование спроса на дополнительные услуги сотовой связи

3. Модель процесса подготовки и принятия управленческого решения. Виды моделей принятия решений. Этапы разработки и принятия управленческих решений.

Общая характеристика процесса принятия решения.

Принятие решений происходит во времени, поэтому вводится понятие процесса принятия решений. Этот процесс состоит из последовательности этапов и процедур и направлен на разрешение проблемной ситуации.

Представление процесса принятия решений как логически упорядоченной совокупности неформальных и формальных процедур есть описание технологической схемы выполнения этого процесса. Такое описание позволяет структурно упорядочить процесс принятия решений и выбрать методы, на основе которых рационально проводится поиск и принятие наилучшего решения.

Упорядочение процесса принятия решения в какой-то мере компенсирует недостатки, обусловленные невозможностью решить проблему только с помощью количественных методов анализа на основе использования четких однозначных алгоритмов. Рассмотрение возникших проблем в строгой логической последовательности дает возможность плодотворно сочетать формальные и эвристические методы в процессе подготовки и принятия решения и добиваться более высокого его качества.

Модель принятия управленческого решения – процесс основанный на вариантном анализе и проведении в установленном порядке оценки содержащий постановку целей, обоснование средств их осуществления, организационно-практическую деятельность для их достижения.

Графическая схема модели (упрощенная)

Ход решения можно рассматривать как выполнение взаимосвязанного набора этапов и подэтапов процесса решения:

1. Сбор информации о возможных проблемах.

2. Выявление и определение причин возникновения проблемы.

3. Формулирование целей решения проблемы.

4. Обоснование стратегии решения проблемы.

5. Разработка вариантов решения.

6. Выбор лучшего варианта.

7. Корректировка и согласование решения.

8. Реализация решения.

Подробная схема технологии разработки и организации выполнения управленческих решений:

Содержание основных этапов принятия и реализации решения

Фаза |

Содержание фазы |

1. Сбор информации о возможных проблемах |

1.1. Наблюдение за внутренней средой фирмы 1.2. Наблюдение за внешней средой |

2. Выявление и определение причин возникновения проблемы |

2.1. Описание проблемной ситуации 2.2. Выявление организационного звена, где возникла проблема 2.3. Формулировка проблемы 2.4. Оценка ее важности 2.5. Выявление причин возникновения проблемы |

3. Формулирование целей решения проблемы |

3.1. Определение целей фирмы 3.2. Формулировка целей решения проблемы |

4. Обоснование стратегии решения проблемы |

4.1. Детальное описание объекта 4.2. Определение области изменения переменных факторов 4.3. Определение требований к решению 4.4. Определение критериев эффективности решения 4.5. Определение ограничений |

5. Разработка вариантов решения |

5.1. Расчленение задачи на подзадачи 5.2. Поиски идей решения по каждой подзадаче 5.3. Построение моделей и проведение расчетов 5.4. Определение возможных вариантов решения по каждой подзадаче и подсистеме |

|

5.5. Обобщение результатов по каждой подзадаче 5.6. Прогнозирование последствий решений по каждой подзадаче 5.7. Разработка вариантов решения всей задачи |

6. Выбор лучшего варианта |

6.1. Анализ эффективности вариантов решения 6.2. Оценка влияния неуправляемых параметров |

7. Корректировка и согласование решения |

7.1. Проработка решения с исполнителями 7.2. Согласование решения с функционально взаимодействующими службами 7.3. Утверждение решения |

8. Реализация решения |

8.1. Подготовка рабочего плана реализации 8.2. Его реализация 8.3. Внесение изменений в решение в ходе реализации 8.4. Оценка эффективности принятого и реализованного решения |

В зависимости от того, на каких аспектах при рассмотрении процесса решения делается акцент, этот процесс можно структурировать на отдельные этапы, руководствуясь различными принципами (рис.1).

Рис. 1. Этапы и процедуры процесса принятия решения

На рис. 1 этапы и процедуры имеют между собой прямые и обратные связи. Обратные связи отражают итеративный циклический характер зависимости между этапами и процедурами. Итерации в процессе принятия решений обусловлены необходимостью уточнения и корректировки данных после выполнения определенных процедур и возврата к работам на любой предшествующий этап.

Достаточно четкое последовательное разделение на этапы является упрощением, так как реальные этапы принятия решений часто в той или иной степени осуществляются параллельно. Например, при определении проблемы параллельно хотя бы в общем виде формулируют цели их решения.

Обосновать и решить проблему с первого раза редко удается. Изменение в допустимых пределах ранее сформулированных целей дает возможность существенно повысить эффективность решения проблемы путем использования более эффективных средств ее достижения. Ключом к успешному решению является корректировка ранее сформулированных проблем, целей, вариантов достижения целей, оценки их эффективности, разработки новых вариантов решения и т. д. Иными словами, как отмечалось ранее, возможен возврат с любого этапа процесса принятия решения к предыдущим этапам.

Таким образом, рассмотренный процесс носит итеративный характер, поэтому в ходе работы необходимо проявлять гибкость при возникновении новых факторов и проводить переоценку полученных результатов, а в некоторых случаях менять идеи, лежащие в основе решения. Такие переоценки полученных результатов нельзя считать напрасной тратой труда и времени. Конечно, постоянно изменять цели, пути и средства их достижения недопустимо. Это мешает четкой ориентации. Но не менее опасны формальное отношение к поставленной задаче и настойчивое стремление решить ее вопреки реальному ходу событий.

Проведенный в свое время в США анализ практики принятия решений показал, что неуспех принятых решений на 26% обусловлен неуделением должного внимания постановке целей, на 35% — выбору альтернатив, на 25% — ресурсному обеспечению. Только 13% неудач было обусловлено другими причинами.

Можно в какой-то мере говорить об универсальности алгоритма рассмотренного процесса принятия решения. Однако в различных школах управления уделяется разное внимание отдельным этапам данного процесса, использованию конкретных методов обоснования решения. Так с рассматриваемых позиций можно говорить об отличии японской школы управления от западной. В японской школе гораздо больший упор делается на определение проблемы — стоит ли ею вообще заниматься? Для обсуждения проблемы и согласования вовлекается большой круг лиц — от руководителя фирмы до рядового сотрудника. В западной школе акцент делается на решение ранее определенной проблемы, а что она заслуживает внимания, зачастую неявно предполагается. Таким образом, японцы сосредоточивают внимание на существе вопроса, требующего решения, а не на возможных вариантах решения, выбор которых предполагает столкновение точек зрения тех, кто готовит и принимает решение. При принятии решения не должно быть победителей и побежденных. Японский подход к принятию решения требует времени, которого на Западе вечно не хватает. Однако, когда проблема определена, действия осуществляются с поразительной быстротой, гораздо быстрее, чем на Западе. Японский подход предполагает отодвигание принципиальных решений до того времени, когда все факторы решения будут рассмотрены руководителем, на которого ляжет ответственность за выполнение решения [6].

Виды моделей принятия решений.

1. В зависимости от того, на каких аспектах подготовки и принятия решений делается акцент, можно выделить следующие три подхода к теоретическим построениям в этой области: нормативный, дескриптивный и комплексный.

Нормативный подход исследует эти процессы при абстрагировании от субъективных, психологических факторов и направлен на разработку правил, процедур, своего рода — идеальных способов и «рецептов» принятия решения. Дескриптивный подход, напротив, требует учета этих факторов как основных. Первый подход ставит своей основной задачей исследование того, как должны приниматься решения; второй — как это реально происходит. Современная теория управления синтезирует эти два подхода. Раскрытие содержания функции принятия решения как компонента управленческой деятельности требует организационно-нормативного рассмотрения (что и отражено в этой главе). Раскрытие психологических закономерностей и npoцессов управленческих решений требует уже иного — дескриптивного подхода.

В рамках математической теории принятия решений разрабатываются нормативные модели принятия решений (первый подход). Цель применения этих моделей – выбор наилучших действий (альтернатив) исходя из заданного критерия и ситуации, в которой принимается решение. Нормативные модели делают акцент на том, как ЛПР должно подходить к принятию решений, чтобы добиться достижения поставленных целей (нормативов), какие методы обоснования решений целесообразно использовать. Основной акцент в этой концепции делается на разработке математических методов, моделей и алгоритмов выбора решений. Роль ЛПР практически игнорируется. Однако в целом данная концепция не адекватна процессу формирования решений, поскольку наиболее сложные и неформальные процедуры, связанные с постановкой задачи, формированием ситуаций, целей, ограничений, вариантов решений и оценкой их предпочтений, в ней не рассматриваются. Эта концепция сформировалась и развивалась математиками и кибернетиками и была ориентирована в основном на решение задач в технических системах.

Кроме того, данный подход основан на предположении, что все ЛПР являются «экономически мыслящими» людьми, т. е. в пределах, допустимых законами, морально-этическими стандартами и т. п., они стараются оптимизировать результаты производственно-хозяйственной деятельности предприятия.

Однако в жизни ЛПР не всегда стремится максимизировать экономический результат. Вместо этого ЛПР принимает «удовлетворительные», «достаточно хорошие» решения. В этом случае при принятии решений могут использоваться такие критерии, как «приемлемая величина прибыли», «надежное выполнение плана» и т. п.

Попытка осмыслить истинные причины принятия решений привела к возникновению дескриптивных моделей, в основе которых лежит поведенческая теория принятия решений (второй подход). Она носит ярко выраженный объясняющий (как фактически принимаются решения), а не предписывающий (какими должны быть решения) характер. В ней используются психологические модели, в которых учитываются процессы и силы, объясняющие реальное поведение ЛПР.

В этих моделях учитывается, что большое влияние на подходы к принятию решений оказывают личностные качества ЛПР. Люди по-разному относятся к риску, к оценке отдаленных последствий принятых ими решений, к воздействию их на достижение целей других людей и т. п.

Описание того, чем руководствуются ЛПР при принятии решений, используемых ими аргументов, психологических аспектов этого процесса (дескриптивная модель), – важная и сложная задача. Эта сложность усугубляется тем, что многие количественные оценки, используемые при подготовке решений («веса» целей и критериев, например), носят субъективный характер. Недостатком данного подхода является то, что практически не используются математические методы. Качественный описательный характер исследований в рамках этой концепции приводит к очень нечеткому представлению о закономерностях процесса принятия решений.

В основе логической схемы процесса принятия решения, рассматриваемого в данной статье, лежит комплексное использование нормативных и дескриптивных моделей (третий подход).

Комплексная концепция управленческих решений характеризуется рациональным использованием логического мышления и интуиции ЛПР, математических методов и вычислительных средств при принятии решений. Однако математические методы и вычислительные средства рассматриваются как вспомогательный инструмент. Важной особенностью этой концепции является использование качественных данных, которые с помощью математических методов могут быть подвергнуты количественному анализу.

Такой комплексный подход имеет свои особенности.

Построение комплексных методик обоснования решений, сочетающих применение взаимодополняющих методов структуризации, характеризации и оптимизации, направленных на последовательное уменьшение неопределенности в процессе принятия решений. Структуризация – это выделение основных элементов задачи и установление отношений между ними. Процедура структуризации позволяет получить в явном виде структуру задачи, т. е. логически упорядоченную систему, удобную для последующего анализа, что дает обоснование для получения необходимой информации. Результаты структуризации отражаются в виде формальной символической записи, схем, таблиц. Примером структуризации является схема процесса принятия решений, деревья целей и решений. Второй фазой уменьшения неопределенности является характеризация – определение системы характеристик, количественно описывающих задачу принятия решения. Определение вероятностей ситуаций, приоритетов целей, предпочтений решений является примером характеризации в задаче принятия решений. Проведение характеризации приводит к более полному и точному описанию решаемой задачи по сравнению с фазой структуризации и дает исходные данные для последней фазы – оптимизации. Фаза оптимизации — это преобразование всей имеющейся информация в конечную форму – решение. Во многих случаях ЛПР, как отмечалось ранее, осуществляет оптимизацию в неявном виде, опираясь на некоторые общие принципы и свои предпочтения.

Применение этих трех групп методов дает возможность последовательно снижать неопределенность в процессе принятия решения, повышает эффективность деятельности ЛПР и специалистов, готовящих решения.

Сочетание формальных и неформальных методов обоснования решений предполагает широкое использование экспертных оценок и человеко-машинных процедур подготовки и принятия решений.

Включение руководителя в процесс подготовки, принятия и реализации решения на всех его основных этапах.

Комплексный подход дает возможность сконцентрировать неформальное мышление ЛПР на наиболее критических аспектах проблемной ситуации, в которой принимается решение, и предлагаемых альтернативах решения возникшей проблемы.

При этом выявляются и становятся более ясными скрытые предположения, мотивы поведения, аргументы: они логически включаются в модели процесса подготовки, принятия и реализации решения.

2. В зависимости от того, как процесс принятия решения воспринимается и интерпретируется на различных уровнях, можно выделить четыре модели принятия решений:

Рациональная модель предполагает выбор такой альтернативы, которая принесет максимум выгоды для организации. В рамках такого подхода требуется всесторонне определение проблемы, изнурительный поиск альтернатив, тщательный подбор данных и их углубленный анализ. Оценочные критерии в этом случае обычно определяются в начале процесса. Обмен информацией должен происходить беспристрастно на основе выбора лучшей альтернативы для организации в целом.

Модель ограниченной рациональности в принятии решений предполагает, что менеджер в своем желании быть рациональным зависит от возможностей познания, привычек и предубеждений. В зависимости от преобладания первого или второго модель может иметь де разновидности:

Модель личностно-ограниченной рациональности и организационно-ограниченной рациональности. Определение проблемы при этом подходе происходит упрощенным образом, и поиск альтернативы осуществляется, по крайней мере, в начале процесса в известных для менеджера и организации областях. Анализ данных так же упрощается, сдвигаясь с долгосрочных ориентиров на краткосрочные. Люди преследуют цели удовлетворенности, а не максимизации.

Политическая модель организационных решений обычно отражает желание членов организации максимально реализовать в первую очередь свои индивидуальные интересы. Предпочтения устанавливаются еще на раннем этапе процесса, исходя из групповых целей. Определение проблемы, поиск альтернативы, сбор данных и оценочные критерии выступают, скорее всего, как средства, используемые для того, чтобы склонить решение в чью-либо пользу. Решение в данном случае становится функцией распределения власти в организации и эффективности политики, используемой различными участниками процесса.

4. Этап разработки управленческого решения: источники и виды исходных данных о ситуации. Требования к управленческой информации. Методы сбора и обработки информации. Методы представления данных лицу, принимающему решение. Методы анализа исходных данных о ситуации.

Принятие оптимальных решений базируется на "трех китах":