- •Раздел 1 «Общие основы теории принятия решений. Этапы процесса рпур»

- •3 Варианта иерархии решений:

- •2. Риск и неопределенность, сопутствующие решениям. Классификация рисков. Сущность стратегического риск-менеджмента. Способы снижения риска на стадиях разработки и реализации управленческого решения.

- •3. Модель процесса подготовки и принятия управленческого решения. Виды моделей принятия решений. Этапы разработки и принятия управленческих решений.

- •Графическая схема модели (упрощенная)

- •Содержание основных этапов принятия и реализации решения

- •Исходных данных;

- •Разработка → принятие → реализация

- •8 Типов ситуации в зависимости от параметров

- •Инициативно-целевая.

- •Программно-целевая.

- •6. Разработка альтернатив решений. Анализ внешней и внутренней среды. Метод матрицы swot.

- •7. Этап принятия управленческого решения. Стратегии принятия решений. Многокритериальный выбор и оценочные системы. Согласование и утверждение принятого решения.

- •1. Перечень критериев (набор).

- •2. Оценка сравнительной важности критериев (веса, ранги).

- •Вербально-числовая шкала Харрингтона

- •4. Принципы выбора.

- •8. Этап реализации (исполнения) управленческого решения: сущность и содержание. План мероприятий. Программа реализации. Анализ и оценка результатов исполнения.

- •9. Контроль реализации управленческих решений. Контроллинг. Ответственность руководителя за принятие и реализацию управленческого решения, ее виды и механизм привлечения.

- •10. Эффективность принимаемых управленческих решений и ее виды. Методы оценки и система показателей эффективности управленческих решений.

- •11. Организационно-правовое, кадровое и финансовое обеспечение процесса разработки, принятия и реализации управленческого решения.

- •12. Информационное обеспечение процесса разработки, принятия и реализации управленческого решения. Информационные технологии разработки и принятия решений. Системы поддержки принятия решений.

- •Раздел 2 «Методы разработки и принятия управленческих решений».

- •13. Общая классификация и краткая характеристика методов разработки и принятия управленческих решений.

- •1. Методы, применяемые на этапе диагностики проблемы и формулировки ограничений и критериев.

- •2. Методы, применяемые на этапе определения альтернатив.

- •14. Методы прогнозирования и планирования при разработке управленческих решений в условиях риска. Методы стратегического планирования.

- •К основным методам планирования относятся:

- •В последнее время особую популярность приобрели такие методы планирования, как:

- •Анализ чувствительности может использоваться:

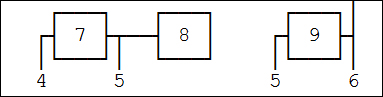

- •Морфологический ящик

- •Расширение поискового поля с помощью морфологического анализа

- •Морфологическая таблица (ящик)

- •Решение:

- •16. Методы оптимизации при принятии решений: сущность и общая характеристика. Линейное и целочисленное программирование. Типовые задачи оптимизации.

- •Решение с помощью теории графов.

- •Модификации транспортной задачи: Транспортная задача в сетевой постановке.

- •Транспортная задача с ограничениями пропускной способности.

- •Многопродуктовая транспортная задача.

- •Особые требования:

- •1. Очный опрос

- •2. Заочный опрос

- •Методы получения количественных оценок

- •Итак, как работает Метод экспертных оценок:

- •2. Методы получения качественных экспертных оценок.

- •Парные сравнения.

- •Метод эвристических вопросов.

- •Метод многомерных матриц.

- •Метод ассоциаций.

- •Метод инверсии.

- •Метод эмпатии (метод личной аналогии)

- •Метод 635.

- •Метод синектики.

- •Метод организованных стратегий

- •Метод «мозгового штурма».

- •Метод Дельфи.

- •20. Методы моделирования в принятии решений: сущность и общая характеристика. Экономико-математические модели. Имитационное моделирование. Метод сценариев.

- •Математической модели;

- •Имитационное моделирование спроса на дополнительные услуги сотовой связи

Морфологическая таблица (ящик)

Морфология |

Разнообразие вариантов |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Морфологическая структура ящика системы целей включает:

Корпоративные цели.

Функциональные цели.

Цели подразделений.

Прочие цели.

Морфология ящика внешней среды включает угрозы и возможности.

Морфология ящика социально-экономических систем включает сильные и слабые стороны социально-экономических систем. Морфология внешней среды и социально-экономических систем складывается под воздействием с одной стороны объективных условий, с другой стороны – под воздействием системы целей.

Универсальный морфологический метод в полной мере применяется к проектированию самого процесса разработки управленческих решений. Разновидностью здесь выступает метод последовательного сжатия решений:

сначала формируется стратегия;

задаются четкие целевые ориентиры (первое отсечение вариантов решения);

морфологическая структура и значение параметров;

анализ соответствия внутренним и внешним условиям (второе отсечение)

перебор и оценка по критериям (третье отсечение).

Морфологический синтез – метод, который на основе оценки изучаемых систем обеспечивает отбор вариантов удовлетворяющих поставленным целям. Синтез – проектирование, создание нового.

Различают методы морфологического синтеза:

Многокритериальный синтез. Используется для усечения первоначального морфологического множества.

Суть: каждой альтернативе присваивается набор критериев, значимость критериев определяется экспертным путем. В основе метода лежит определение целевой функции (мультикативной).

Синтез систем на основе качественных классификационных признаков.

Варианты:

- синтез вариантов сходных с прототипом;

- выявление оригинальных вариантов (наоборот).

Морфологические методы синтеза рациональных вариантов систем.

Варианты:

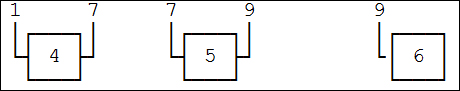

- метод древовидного синтеза (дерево);

- метод лабиринтного синтеза;

- метод блочного лабиринтного синтеза

Синтез многофункциональных систем при снятых ограничениях на число и характер выполненных или функций;

Синтез с различным числом самостоятельных подсистем. Синтез всегда проводится после анализа.

Причинно-следственный анализ.

Назначение метода: обеспечить такой уровень научного анализа переменных при котором можно четко определить причины и следствия, и их прогнозные параметры. Важно не путать симптомы, причины и следствия. Используется в SWOT-анализе, в прогнозировании, в разработке механизмов реализации управленческих решений. Симптом – очевидный, лежащий на поверхности аспект проблемы. По причиной понимаются стимулы, благодаря которым происходят события и которые могут быть проверены (доказаны). Следствие – это результат действия причин, изменения состояния конфигурации систем. В условиях неопределенности среды образуется замкнутая цепочка: причины – следствия – причины – следствия - … с мультипликативным эффектом нарастания. Используется понятие экран следствий – последовательная совокупность отображений степени достижения целей в определенный период времени. Практический важный аспект – структуризация причинно-следственных отношений, т.е. четкое описание входов и выходов, разложение на элементы, факторы сложных причин, выявление всех следствий.

Понимание тех или иных процессов или явлений часто построено на достаточно длинных цепочках причинно-следственных связей типа:

Не было гвоздя, - подкова пропала.

Не было подковы, - лошадь захромала.

Лошадь захромала, - командир убит.

Конница разбита, армия бежит.

Враг вступает в город, пленных не щадя, -

Оттого что в кузнице не было гвоздя!

Каждый шаг причинно-следственных связей, каждый механизм дает возможность так или иначе воздействовать на систему. Понимание обеспечивает набор возможностей управления системой.

Например, в упомянутой причинно-следственной цепочке "не было гвоздя" – сразу видно огромное количество вариантов предотвращения печального исхода:

Причины и следствия |

Варианты предотвращения |

Не было гвоздя, - подкова пропала.

|

Вовремя обнаружить отсутствие гвоздя, закрепить подкову или взять другого коня |

Не было подковы, - лошадь захромала. |

Командир может пересесть на другую лошадь, когда его конь захромал |

Лошадь захромала, - командир убит |

Убитого командира должен заменить другой, управление войском не должно зависеть от одного человека |

Конница разбита, армия бежит.

|

Конница могла быть поддержана другими частями и не быть полностью разбитой. Даже при разбитой коннице армия может стоять в обороне или организованно отступать, а не бежать |

Враг вступает в город, пленных не щадя, |

Даже если армия разбита, город может защищаться… |

Оттого что в кузнице не было гвоздя!

|

Ни при каких условиях сложная система не должна зависеть от одного гвоздя! |

После того, как "цепь понимания" построена, ограничиваются более простым, "свернутым" пониманием или только выводами из этого понимания на разных уровнях, например:

В кузнице всегда надо иметь запас подковных гвоздей

Перед боем надо проверить все необходимое оборудование, оружие,

обмундирование

Недостаток любой мелочи может стать причиной поражения

Армия должна быть снабжена в достатке всем, необходимым для боевых действий, от снарядов до гвоздей

Проиграли войну, потому что не было организовано снабжение армии

"Свернутое понимание" обеспечивает возможность при построении новых цепочек рассуждений использовать уже готовые "блоки понимания", не прослеживая каждый раз все причинно-следственные цепи.

Этапы причинно-следственного анализа:

Формулируется проблема;

Описание проблемы путем ответов на вопросы по 4 параметрам:

- Что? (объект)

- Где? (пространство)

- Когда? (время)

- На сколько? (количественная оценка)

На основе сравнения выявляются различия между наблюдаемыми фактами и контрольной информацией;

Установление очевидных и предполагаемых следствий проблемы;

Непосредственное выявление вероятностных причин и их проверка.

Плюсы: всестороннее рассмотрение истинных проблем, причины.

Минусы: неопределенность того, на сколько глубоко изучать проблему.

Выход: опираться на поставленную цель.

Один из инструментов причинно-следственного анализа – сетевые графы, позволяющие построить сеть причинно-следственных отношений (схемы).

Оценка параметров при причинно-следственном анализе может быть:

качественной (усиление, неустойчивость);

количественной (корреляционно-регрессионный анализ).

Применяется система структурных уравнений, декомпозиция задач.

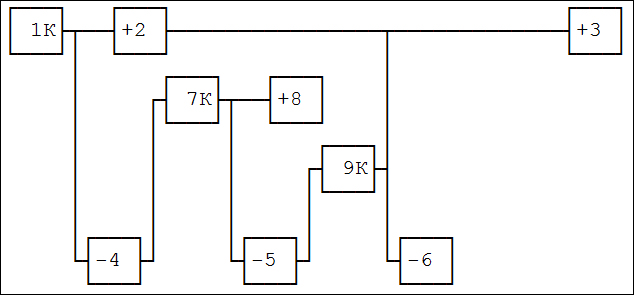

Пример №1 причинно-следственного анализа из разработанного ZZ ("Личная творческая лаборатория Бориса Злотина и Аллы Зусман" (ZZ Lab)) в начале девяностых годов АРИЗ-СМВА (АРИЗ - алгоритм решения изобретательских задач - комплексная программа алгоритмического типа, основанная на законах развития технических систем и предназначенная для анализа и решения изобретательских задач. СМВА - Сценарий Машинной Версии Адаптированный, представляет собой экспериментальный вариант сценария машинной версии АРИЗ).

Дано: цепочка полезных функций

1 - удерживание бетона в форме

2 - затвердевание бетона

3 - возведение здания

Цепочка вредных функций:

4 - прилипание бетона к опалубке

5 - порча стены при перемещении опалубки

6 - дополнительные затраты на штукатурку

Для устранения прилипания бетона применяется "сдергивание" опалубки, в результате которого портится стена здания. В связи с этим необходимо скорректировать обе цепочки:

7 - сдергивание опалубки

8 - освобождение готовой стенки

9 - штукатурка стены

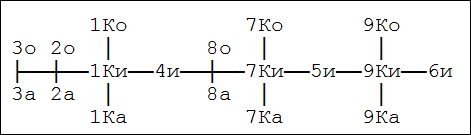

Совмещенное дерево функций:

Перечень задач:

1Ки - Устранить прилипание при затвердевании 1Ко - Отказаться от удерживания бетона при затвердевании 1Ка - Найти альтернативный способ удерживания бетона 2о - Отказаться от затвердевания бетона 2а - Найти альтернативный способ затвердевания бетона 3о - Отказаться от возведения стены 3а - Найти альтернативный способ возведения стены 4и - Устранить прилипание 5и - Устранить порчу стены при сдергивании 6и - Устранить затраты на штукатурку 7Ки - Устранить порчу стены при сдергивании 7Ко - Отказаться от сдергивания 7Ка - Найти альтернативный способ сдергивания 8о - Отказаться от освобождения готовой стены 8а - Найти альтернативный способ освобождения стены 9Ко - Отказаться от штукатурки 9Ка - Найти альтернативный способ штукатурки 9Ки - Устранить затраты на штукатурку без ухудшения качества стены

Иерархия задач:

Перечень задач для решения в порядке предпочтения:

1Ки,4и,8о,8а,7Ки,7Ко,7Ка,5и,9Ко,9Ка,9Ки,6и,1Ко,1Ка

Задачи, на которые наложен запрет ограничениями:

3о,3а,2о,2а Вывод: выбираем для решения задачу 1Ки - Устранить прилипание при затвердевании.

Корреляционно – регрессионный анализ. Позволяет в ходе статистического исследования связей выявить причинно-следственные зависимости между показателями, т.е. насколько изменение одних показателей зависит от изменения других показателей.

Существует две категории зависимостей (функциональная и корреляционная) и две группы признаков (признаки-факторы и результативные признаки). В отличие от функциональной связи, где существует полное соответствие между факторными и результативными признаками, в корреляционной связи отсутствует это полное соответствие.

Корреляционная связь (которую также называют неполной, или статистической) проявляется в среднем, для массовых наблюдений, когда заданным значениям зависимой переменной соответствует некоторый ряд вероятных значений независимой переменной. Объяснение тому – сложность взаимосвязей между анализируемыми факторами, на взаимодействие которых влияют неучтенные случайные величины. Поэтому связь между признаками проявляется лишь в среднем, в массе случаев. При корреляционной связи каждому значению аргумента соответствуют случайно распределенные в некотором интервале значения функции.

В корреляционных связях между изменением факторного и результативного признака нет полного соответствия. Одновременное воздействие на изучаемый признак большого количества самых разнообразных факторов приводит к тому, что одному и тому же значению признака-фактора соответствует целое распределение значений результативного признака, поскольку в каждом конкретном случае прочие факторные признаки могут изменять силу и направленность своего воздействия.

Например, в сельском хозяйстве это может быть связь между урожайностью и количеством внесенных удобрений, зависимость себестоимости от урожайности сельскохозяйственных культур (продуктивности скота, птицы). Очевидно, что количество внесенных удобрений участвует в формировании урожая.

Корреляция – это статистическая зависимость между случайными величинами, не имеющими строго функционального характера, при которой изменение одной из случайных величин приводит к изменению математического ожидания другой

1. Парная корреляция – связь между двумя признаками (результативным и факторным или двумя факторными).

2. Частная корреляция – зависимость между результативным и одним факторным признаками при фиксированном значении других факторных признаков.

3. Множественная корреляция – зависимость результативного и двух или более факторных признаков, включенных в исследование.

Корреляционный анализ имеет своей задачей количественное определение тесноты связи между двумя признаками (при парной связи) и между результативным признаком и множеством факторных признаков (при многофакторной связи).

Теснота связи количественно выражается величиной коэффициентов корреляции. Коэффициенты корреляции, представляя количественную характеристику тесноты связи между признаками, дают возможность определить «полезность» факторных признаков при построении уравнений множественной регрессии. Величина коэффициентов корреляции служит также оценкой соответствия уравнению регрессии выявленным причинно-следственным связям.

Исследование корреляционных связей называется корреляционным анализом, а исследование односторонних стохастических зависимостей – регрессионным анализом. Объединяет эти методы корреляционно-регрессионный анализ.

Пример №2. Причинно-следственный анализ методом корреляционного анализа.

Имеются следующие выборочные данные (выборка 20%-ная механическая) о ценах на первичном рынке жилья (тыс. руб. за кв. м.) и среднемесячной прибыли (млн. руб.) по 30 строительным организациям-застройщикам одного из регионов:

Таблица 1

№ организации п/п |

Цена на первичном рынке жилья, тыс. руб./ м2 |

Прибыль, млн. руб. |

№ организации п/п |

Цена на первичном рынке жилья, тыс. руб./ м2 |

Прибыль, млн. руб. |

1 |

34,4 |

0,81 |

16 |

29,8 |

0,55 |

2 |

33,5 |

0,71 |

17 |

29,4 |

0,44 |

3 |

26,9 |

0,42 |

18 |

30,9 |

0,61 |

4 |

33,3 |

0,7 |

19 |

24,8 |

0,25 |

5 |

23 |

0,19 |

20 |

24,3 |

0,28 |

6 |

27,6 |

0,43 |

21 |

26,5 |

0,36 |

7 |

26,8 |

0,4 |

22 |

32,3 |

0,7 |

8 |

27,8 |

0,42 |

23 |

24,6 |

0,33 |

9 |

24,2 |

0,27 |

24 |

32 |

0,68 |

10 |

29,7 |

0,46 |

25 |

31,1 |

0,56 |

11 |

24,9 |

0,43 |

26 |

28,1 |

0,47 |

12 |

26,8 |

0,34 |

27 |

23,6 |

0,24 |

13 |

26,7 |

0,32 |

28 |

35,2 |

0,86 |

14 |

29,3 |

0,5 |

29 |

27,3 |

0,41 |

15 |

20,6 |

0,11 |

30 |

21,3 |

0,15 |

Задание. Выявление наличия корреляционной связи между признаками, установление направления связи и изменение ее тесноты. По исходным данным:

1. Установите наличие и характер связи между признаками – цена за 1 м2 и прибыль методом аналитической группировки, образовав пять групп с равными интервалами по факторному признаку.

2. Измерьте тесноту корреляционной связи между названными признаками с использованием коэффициента детерминации и эмпирического корреляционного отношения.