- •Раздел 1 «Общие основы теории принятия решений. Этапы процесса рпур»

- •3 Варианта иерархии решений:

- •2. Риск и неопределенность, сопутствующие решениям. Классификация рисков. Сущность стратегического риск-менеджмента. Способы снижения риска на стадиях разработки и реализации управленческого решения.

- •3. Модель процесса подготовки и принятия управленческого решения. Виды моделей принятия решений. Этапы разработки и принятия управленческих решений.

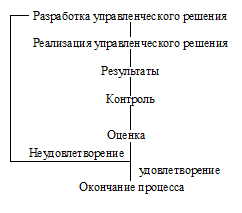

- •Графическая схема модели (упрощенная)

- •Содержание основных этапов принятия и реализации решения

- •Исходных данных;

- •Разработка → принятие → реализация

- •8 Типов ситуации в зависимости от параметров

- •Инициативно-целевая.

- •Программно-целевая.

- •6. Разработка альтернатив решений. Анализ внешней и внутренней среды. Метод матрицы swot.

- •7. Этап принятия управленческого решения. Стратегии принятия решений. Многокритериальный выбор и оценочные системы. Согласование и утверждение принятого решения.

- •1. Перечень критериев (набор).

- •2. Оценка сравнительной важности критериев (веса, ранги).

- •Вербально-числовая шкала Харрингтона

- •4. Принципы выбора.

- •8. Этап реализации (исполнения) управленческого решения: сущность и содержание. План мероприятий. Программа реализации. Анализ и оценка результатов исполнения.

- •9. Контроль реализации управленческих решений. Контроллинг. Ответственность руководителя за принятие и реализацию управленческого решения, ее виды и механизм привлечения.

- •10. Эффективность принимаемых управленческих решений и ее виды. Методы оценки и система показателей эффективности управленческих решений.

- •11. Организационно-правовое, кадровое и финансовое обеспечение процесса разработки, принятия и реализации управленческого решения.

- •12. Информационное обеспечение процесса разработки, принятия и реализации управленческого решения. Информационные технологии разработки и принятия решений. Системы поддержки принятия решений.

- •Раздел 2 «Методы разработки и принятия управленческих решений».

- •13. Общая классификация и краткая характеристика методов разработки и принятия управленческих решений.

- •1. Методы, применяемые на этапе диагностики проблемы и формулировки ограничений и критериев.

- •2. Методы, применяемые на этапе определения альтернатив.

- •14. Методы прогнозирования и планирования при разработке управленческих решений в условиях риска. Методы стратегического планирования.

- •К основным методам планирования относятся:

- •В последнее время особую популярность приобрели такие методы планирования, как:

- •Анализ чувствительности может использоваться:

- •Морфологический ящик

- •Расширение поискового поля с помощью морфологического анализа

- •Морфологическая таблица (ящик)

- •Решение:

- •16. Методы оптимизации при принятии решений: сущность и общая характеристика. Линейное и целочисленное программирование. Типовые задачи оптимизации.

- •Решение с помощью теории графов.

- •Модификации транспортной задачи: Транспортная задача в сетевой постановке.

- •Транспортная задача с ограничениями пропускной способности.

- •Многопродуктовая транспортная задача.

- •Особые требования:

- •1. Очный опрос

- •2. Заочный опрос

- •Методы получения количественных оценок

- •Итак, как работает Метод экспертных оценок:

- •2. Методы получения качественных экспертных оценок.

- •Парные сравнения.

- •Метод эвристических вопросов.

- •Метод многомерных матриц.

- •Метод ассоциаций.

- •Метод инверсии.

- •Метод эмпатии (метод личной аналогии)

- •Метод 635.

- •Метод синектики.

- •Метод организованных стратегий

- •Метод «мозгового штурма».

- •Метод Дельфи.

- •20. Методы моделирования в принятии решений: сущность и общая характеристика. Экономико-математические модели. Имитационное моделирование. Метод сценариев.

- •Математической модели;

- •Имитационное моделирование спроса на дополнительные услуги сотовой связи

9. Контроль реализации управленческих решений. Контроллинг. Ответственность руководителя за принятие и реализацию управленческого решения, ее виды и механизм привлечения.

Контроль – процесс обеспечения достижения поставленных целей.

Процесс контроля включает:

Установление стандартов, норм, критериев.

Определение отклонений, их причин.

Процесс мониторинга рынка хода выполнения решения.

Анализ результатов.

Выработка рекомендаций (корректировка).

Виды контроля:

Предварительный (планы, прогнозы).

Текущий (хода реализации решений).

Корректирующий (с целью не допущения повторения прошлых ошибок).

Итоговый (заключительный, степень достижения целей).

Функции итогового контроля:

Формирование и заполнение базы данных о «истории управленческого решения» (цели, задачи, промежуточные параметры, критерии оценки, набор корректировок, степень достижения цели, а так же набор решений по нейтрализации негативных явлений);

Сбор данных о специфики работы в конкретной сфере;

Разработка инновационных технологий реализации решений.

Варианты контроля:

По результатам:

По упреждению (на стадии разработки), основан на стандартах, нормах, правилах. Многие решения сочетают оба варианта контроля.

Контролинг управленческих решений – направления в практике принятия решений, включающие административный, технологический контроль, ревизию и аудит (система).

Построение эффективной системы контроля предполагает:

тщательное планирование мероприятий;

оценку ресурсов и времени;

сопоставление достигнутых результатов и используемых ресурсов;

корректировка;

периодическое сопоставление результатов и затрат с планом и бюджетом.

Принципы эффективного контроля:

Отлаженный механизм коммуникации.

Отлаженный механизм координации.

Своевременность контроля.

Гибкость системы контроля.

Экономичность.

Гибкие планы.

Эффективная система отчетности.

Система анализа фактических показателей и тенденций.

После оценки результатов выбирается одна из двух стратегий:

Остается все как есть, и опыт этого решения сохраняется в базе данных.

Возвращение на правильную траекторию и новый анализ проблемной ситуации.

Трудности контроля:

- предвзятость и субъективность;

- поверхностные наблюдения, подгон результатов;

- низкая компетентность лиц занимающихся контролем;

- недостаточное количество времени для детального контроля и анализа;

-психологические аспекты (недостаточно решимости и т.п.).

Мониторинг реализации решений.

Мониторинг (от лат. monitor - предостерегающий) – это регулярно осуществляемая в течение всего управленческого цикла технология получения информации о состоянии объекта управления и анализа происходящих в нём изменений.

Традиционные объекты мониторинга – политические, социально-экономические, культурные, социальные и другие процессы.

Необходимость мониторинга обосновывается положениями общей теории управления, концепциями циклов, кризисов, катастроф и др. Мониторинг обеспечивает возможность:

- выявлять и анализировать изменения, происходящие в объекте управления и системе в целом;

- определять механизмы взаимосвязи и взаимодействия в наблюдаемых процессах и явлениях;

- расширять круг знаний об объекте управления и повышать на этой основе качество и эффективность принимаемых управленческих решений.

Объективная основа возможности проведения мониторинга заключается в органичном единстве прошлого, настоящего и будущего, прерывности и непрерывности развития, интенсификации всех процессов в современном обществе: материальных и нематериальных, экономических и социальных, экологических, технологических и п. п. Мониторинг – управленческая технология, отличающаяся повышенным уровнем наукоёмкости. Её реализация требует участия высококвалифицированных специалистов, способных творчески воспринимать и анализировать происходящие процессы, возникающие процессы, выявлять нетривиальные подходы к их пониманию, разрабатывать оригинальные методы их решения. Успех мониторинга в решающей степени зависит от возможности привлечения к анализу новейшей научной информации, отражающей состояние не только управляемой системы, но и выходящей далеко за её рамки, позволяющей иметь чёткое представление о важнейших глобальных геополитических, социально-экономических, научно-технических процессах и тенденциях.

Мониторинг возник в технических системах как обязательный, необходимый вид контроля определённых параметров с целью недопущения выхода их значений из определённого диапазона. Проникнув в социальную сферу, идея мониторинга первоначально сохранила за ним те же функции – контрольную и наблюдательную. Однако постепенно из пассивного звена в системе управления, только регистрирующего происходящие изменения, мониторинг стал превращаться в активную форму познавательной деятельности, создающую предпосылки для принятия решений, направленных на конструктивные преобразования объектов управления. По мере проникновения и распространения в структурах управления стратегического планирования новая роль мониторинга обозначилась более чётко. В настоящее время мониторинг позиционируется в нескольких вариантах и может рассматриваться как:

- специализированная технология управления;

- способ контроля определённого участка сферы управления и выявления причин возникающих отклонений значений наблюдаемых параметров от заданных или необходимых;

- фактор снижения риска при принятии стратегических решений.

Основная сфера применения мониторинга – решение так называемых слабоструктурированных задач. Их специфика – преобладание качественных переменных, невозможность использования типовых, жёстко заданных алгоритмов управленческих действий, необходимость обращения к эвристическим подходам, разработки оригинальных моделей и методов. В качестве одного из таких приёмов может рассматриваться принцип «двадцати процентов». Его техника достаточно проста: из общего числа факторов с помощью экспертных оценок определяется 20% наиболее значимых с точки зрения достижения поставленной цели. Именно эти факторы и подвергаются тщательной регистрации, а полученная на этой основе информация позволяет принимать решения с оптимальным уровнем риска.

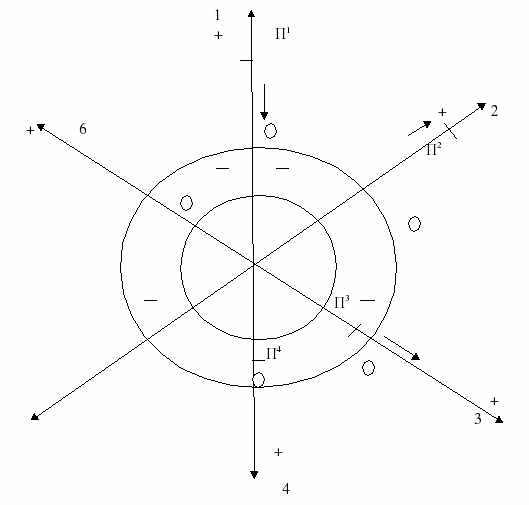

К числу популярных форм представления мониторинговой информации относится специализированный графический метод – «радар». Он представлен на схеме:

Векторы, представляющие факторы мониторингового наблюдения (A, B, C, D, E, F), проходят через:

«0» – точки критических качественных «переходов» на траектории динамических изменений значений мониторинговых параметров;

«+» – зона положительных значений мониторинговых параметров;

«-» – зона отрицательных значений мониторинговых параметров.

Каждый параметр может иметь наряду со своим порядковым номером индекс от 1 до 4, что означает:

1 – параметр мониторингового наблюдения имеет тенденцию движения к критической зоне;

2 – параметр мониторингового наблюдения имеет тенденцию движения от критической зоны;

3 – параметр мониторингового наблюдения находится в критической зоне и имеет тенденцию к улучшению;

4 – параметр мониторингового наблюдения находится в критической зоне и имеет тенденцию к ухудшению.

Работа по методу «радара» осуществляется в процессе последовательного решения следующих задач:

1) обоснование векторов, оказывающих существенное влияние на состояние параметров мониторинга;

2) установление для каждого из векторов критических значений;

3) оценка характера динамики значений параметров;

4) корректировка целей, разработка соответствующих управленческих действий.

В своём практическом воплощении на уровне организации мониторинг представляет собой специализированную систему управления, в которой на основе систематического, регулярного получения и анализа соответствующей информации, обеспечивается возможность адекватного реагирования на внешние угрозы и отклонения в работе организации. Мониторинг в рамках организации можно рассматривать как механизм обеспечения политики безопасности, предупреждения и устранения внутренних и внешних угроз. В своей минимальной конфигурации мониторинг организации включает следующие элементы:

• информационную систему;

• аналитическую систему;

• оперативную систему.

Информационная система обеспечивает регулярный сбор информации, её обработку, упорядочение и возможность доступа к ней определённых пользователей. Основная задача, которая решается данной системой, заключается в том, чтобы определить минимум необходимой информации для каждого подразделения, так как в противном случае может наступить «информационный потоп», который может захлестнуть всю организацию. В этой ситуации в целях самозащиты она может вообще потерять чувствительность к любым сообщениям, в том числе и к тем, которые важны для её функционирования.

В рамках аналитической системы обеспечивается содержательная оценка значений контролируемых параметров, их сопоставление с установленными стандартами (контрольными значениями) по времени, структуре, соотношению с другими параметрами. На основе определения отклонений значений мониторинговых параметров выявляется характер их влияния на достижение целей организации. Таким образом определяется, в какой степени организация справляется с поставленными задачами и каков прогресс в достижении стратегических целей. В обобщённом виде эти данные поступают в оперативную систему, которая предназначена для выработки соответствующих решений относительно целей развития, стратегии и содержании необходимых мероприятий, уточнению и (если необходимо) корректировке номенклатуры и пороговых значений мониторинговых параметров. Она вырабатывает рекомендации и решения о внесении изменений в стратегию, содержание работы, показатели оценок и систему мониторинга в целом. Затем рекомендации в виде оперативной информации или аналитических справок поступают к руководителю организации или в подразделение, имеющее полномочия по принятию решения в данной области.

Ответственность при принятии управленческих решений.

Ответственность — объективная обязанность отвечать за поступки и действия, а также их последствия.

Ответственность – обязанность давать кому либо отчет о своих действиях и поступках.

Ответственность — определенный уровень негативных последствий для субъекта в случае

нарушения им установленных требований.

Виды ответственности:

По уровню:

- индивидуальная;

- групповая (в отделе);

- коллективная (корпоративная);

- государственная;

- международная.

По сферам деятельности:

- профессиональна;

- юридическая;

- дисциплинарная;

- административная;

- экономическая;

- этическая;

- социальная и др.

По времени ответственности:

- за текущие результаты;

- за будущие результаты;

- за прошлые результаты.

Параметры влияющие на ответственность:

- личностные характеристики ЛПР;

- необходимый объем полномочий для выполнения заданий;

- способность справляться с возмущающими внешними воздействиями;

- стремление создать благоприятные условия для достижения желаемых результатов (большое значение имеет самомотивация).

Характеристики ответственного ЛПР:

- порядочность;

- точность;

- пунктуальность;

- честность;

- справедливость;

- принципиальность.

Варианты привлечения к ответственности лиц, принимающих решения.

По характеру санкций за совершаемые действия выделяют следующие виды ответственности: юридическую, материальную, моральную, политическую.

Юридическая ответственность — это применение мер государственного принуждения к виновному лицу за совершенное правонарушение. Факт правонарушения ставит субъекта (правонарушителя) в определенную юридическую связь с государством, в которой государство в лице компетентных органов выступает как управомоченная сторона, а правонарушитель - как обязанная.

Принципы юридической ответственности: законность, справедливость, неотвратимость наступления, целесообразность, индивидуализация наказания, ответственность за вину, недопустимость удвоения наказания, а так же принцип гуманности.

Виды юридической ответственности. В зависимости от отраслевой принадлежности юридических норм, закрепляющих такую ответственность, различаются:

Дисциплинарная ответственность — Заключается в наложении на виновное лицо дисциплинарного взыскания за неисполнение или ненадлежащее исполнение лицом своих трудовых или служебных обязанностей властью руководителя. Основные нормативно-правовые акты в Российской Федерации — Трудовой кодекс, Дисциплинарный Устав Вооруженных Сил, Дисциплинарный Устав Органов Внутренних Дел.

Административная ответственность — Применение органами исполнительной власти мер воздействия к виновным лицам. Основной нормативно-правовой акт — Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. В рамках административной ответственности выделяют собственно административную, а также финансовую, налоговую ответственность и другие.

Гражданско-правовая ответственность — Вытекает из нарушения имущественных и личных неимущественных прав граждан и организаций. Основной нормативный акт — Гражданский кодекс Российской Федерации.

Уголовная ответственность — Применяется в судебном порядке к лицу, виновному в совершении преступления. Единственный нормативный акт, устанавливающий уголовную ответственность — Уголовный кодекс Российской Федерации.

Материальная ответственность — заключается в возмещении имущественного вреда, причиненного в результате неправомерных действий при исполнении трудовых обязанностей. Материальную ответственность несут работники за ущерб, причиненный предприятию, организации, учреждению, а также предприятия, учреждения, организации за ущерб, причиненный работникам увечьем или иным повреждением здоровья.

Политическая ответственность - совокупность мер, обеспечивающих приведение власти в соответствие с “договором” между властью и обществом — законами, принуждение власти к выполнению принятых обязательств, обещаний и одобренных обществом программ.

В правовых государствах существуют законы, функционируют государственные и общественные институты, приняты процедуры, предназначенные привлекать к политической ответственности всех субъектов высшей власти за провалы в делах или неблаговидное поведение. Сложились критерии оценки их деятельности, меры исправления или пресечения ошибок, механизмы отстранения от власти и должности высших лиц и правительств, не справляющихся с задачами, наносящих материальный или моральный ущерб стране, допускающих ухудшение жизни народа, деградацию страны. Меры политической ответственности определяются для субъектов законодательной, исполнительной, судебной, информационной власти: досрочный отзыв парламентариев, отставка правительств, роспуск парламентов и судов, запрет на работу в СМИ лицам, уличенным во лжи и продажности, и т.п.

Действуют строгая обязанность глав государств и правительств регулярно отвечать на вопросы определенных политико-государственных институтов, СМИ, общественности, граждан.

Должностные лица также несут моральную ответственность за свои решения и действия. Этот вид ответственности юридически не формализован и выражается в оценках, например, жителями муниципальных образований поведения и деятельности должностных лиц местного самоуправления, решений, которые они принимали, и их результатов, соответствия интересам граждан и их представлениям о справедливости этих решений, их соответствия общественному благу. Моральные оценки реализуются в доверии или недоверии этим лицам, отражающихся в общественном мнении и результатах голосования за них на выборах.

Связь с юридической ответственностью. Моральная оценка - обязательный элемент, сопутствующий отрицательной юридической оценке. Так, совершение преступления предполагает не только уголовную ответственность виновного лица, но и его моральное осуждение. Наложение дисциплинарного взыскания на служащего за упущение в работе представляет собой процесс, в котором также присутствует отрицательное, нравственно-этическое осуждение, часто незаметное, но психологически ощущаемое виновным лицом.

Императив ответственного поведения приходит к человеку не только извне, но вырабатывается и в нем самом, создавая ряд устойчивых стереотипов: сознание долга, чести, достоинства и вины. Моральная ответственность проявляется также в форме стыда и угрызений совести, то есть в форме психологического переживания за содеянное. Наиболее ярким переживанием является чувство раскаяния, которое может быть довольно острым и причинять человеку постоянные страдания.

Категория совести составляет субъективную сторону моральной ответственности.

Связь с политической ответственностью. Моральная ответственность органически связана с реализацией политической ответственности в государственном управлении. И это закономерно, поскольку действия политического руководителя должны иметь нравственную основу и в значительной степени определяться нравственными принципами. Именно потому, что мораль и политика - взаимопроникающие, тесно связанные между собой явления, они не могут действовать изолированно и обособленно, не нарушая целостности друг друга. Показательным примером является процедура приведения к присяге должностного лица.