- •Психология как наука. Предмет и задачи психологии

- •Методы юридической психологии

- •Психологическая характеристика памяти. Виды памяти

- •Понятие воли. Волевая регуляция поведения.

- •Мотив и мотивация, формирование мотивации личности.

- •Эмоциональная регуляция поведения. Виды эмоциональных процессов и состояний.

- •Типы личности (в зависимости от характера):

- •2. Гипертим:

- •5. Шизоид:

- •6. Психоастеноид (астенизация - истощение).

- •7. Сензитив ("сверх чувствительность")

- •8. Гипотим (противоположность гипертиму):

- •§ 1. Понятие, структура, виды профессионального общения юриста

- •§ 2. Общие социально-психологические закономерности профессионального общения

- •§ 3. Наиболее распространенные ситуации профессионального общения юриста

Психология как наука. Предмет и задачи психологии

Психология - и очень старая и совсем молодая наука. Имея тысячелетнее прошлое, она тем не менее вся еще в будущем. Ее существование как самостоятельной научной дисциплины едва насчитывает столетие, но можно с уверенностью сказать, что основная проблематика занимает человеческую мысль с тех самых пор, когда человек начал задумываться о тайнах окружающего его мира и познавать их. Известный психолог конца XIX - начала XX в. Г. Эббингауз сумел сказать о психологии очень лаконично и точно: у психологии огромная предыстория и очень короткая история. Под историей имеется в виду тот период в изучении психики, который ознаменовался отходом от философии, сближением с естественными науками и организацией собственного экспериментального метода. Это произошло в последней четверти XIX в., однако истоки психологии теряются в глубине веков. Само название предмета в переводе с древнегреческого означает " psyche " - душа, " logos " - наука, учение, то есть - "наука о душе". Согласно очень распространенному представлению, первые психологические воззрения связаны с религиозными представлениями. В действительности же, как свидетельствует подлинная история науки, уже ранние представления древнегреческих философов возникают в процессе практического познания человека, в тесной связи с накоплением первых знаний и развиваются в борьбе зарождающейся научной мысли против религии с ее мифологическими представлениями о мире вообще, о душе в частности. Изучение, объяснение души и является первым этапом в становлении предмета психологии.

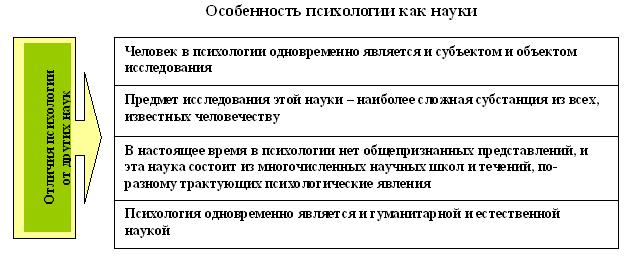

Психология как наука обладает особыми качествами, которые отличают ее от других научных дисциплин. Как систему проверенных знаний психологию знают немногие, в основном только те, кто ею специально занимается, решая научные и практические задачи. Вместе с тем как система жизненных явлений, психология знакома каждому человеку. Она представлена ему в виде собственных ощущений, образов, представлений, явлений памяти, мышления, речи, воли, воображения, интересов, мотивов, потребностей, эмоций, чувств и многого другого. Основные психические явления мы непосредственно можем обнаружить у самих себя и косвенно наблюдать у других людей.

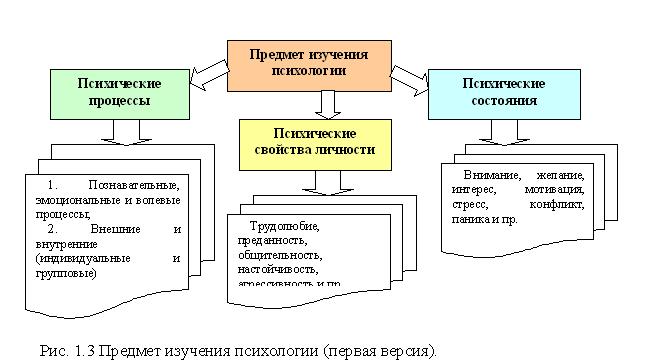

Предметом изучения психологии является, прежде всего, психика человека и животных, включающая в себя многие субъективные явления. С помощью одних, таких, например, как ощущения и восприятие, внимание и память, воображение, мышление и речь, человек познает мир. Поэтому их часто называют познавательными процессами. Другие явления регулируют его общение с людьми, непосредственно управляют действиями и поступками. Их называют психическими свойствами и состояниями личности (к ним относят потребности, мотивы, цели, интересы, волю, чувства и эмоции, склонности и способности, знания и сознание). Кроме того, психология изучает человеческое общение и поведение, их зависимость от психических явлений и в свою очередь зависимость формирования и развития психических явлений от них. Человек не просто проникает в мир с помощью своих познавательных процессов. Он живет и действует в этом мире, творя его для себя с целью удовлетворения своих материальных, духовных и иных потребностей, совершает определенные поступки. Для того чтобы понять и объяснить человеческие поступки, мы обращаемся к такому понятию, как личность.

В свою очередь, психические процессы, состояния и свойства человека, особенно в их высших проявлениях, вряд ли могут быть осмыслены до конца, если их не рассматривать в зависимости от условий жизни человека, от того, как организовано его взаимодействие с природой и обществом (деятельность и общение). Общение и деятельность также поэтому составляют предмет современных психологических исследований.

Психические процессы, свойства и состояния человека, его общение и деятельность разделяются и исследуются отдельно, хотя в действительности они тесно связаны друг с другом и составляют единое целое, называемое жизнедеятельностью человека.

В настоящее время психология представляет собой весьма разветвленную систему наук. В ней выделяется множество отраслей, представляющих собой относительно самостоятельно развивающиеся направления научных исследований. Их в свою очередь можно разделить на фундаментальные и прикладные, общие и специальные. Назовем лишь некоторые из отраслей психологии: общая, социальная, педагогическая, медицинская, возрастная, юридическая, генетическая, военная, инженерная, дифференциальная, психофизиология, психодиагностика, патопсихология, психотерапия, психология управления, психология труда и т. д.

Главная задача, которая стоит перед социальной психологией, - раскрыть конкретный механизм "вплетения" индивидуального в ткань социальной реальности. Это необходимо, если мы хотим понять, каков результат воздействия социальных условий на деятельность личности. Но вся сложность заключается в том, что этот "результат" не может быть интерпретирован так, что сначала существует какое-то "несоциальное" поведение, а затем на него накладывается нечто "социальное". Нельзя сначала изучить личность, а лишь потом вписать её в систему социальных связей. Сама личность, с одной стороны, уже "продукт" этих социальных связей, а с другой стороны, - их созидатель, активный творец.

В дословном переводе психология – наука о душе (рsyche – душа, logos – понятие, учение), таким образом, психология – наука о психике и психических явлениях.

Что же такое психика? Ученые-материалисты определяют ее как особую форму отражения окружающего мира, свойственную высокоорганизованной материи. Здесь следует отметить, что психика возникает там, где есть достаточно сложно организованная нервная система, а это означает, что психические явления характерны не только для человека, но и для животных. Более того, наука не исключает того, что со временем искусственно могут быть созданы достаточно сложные компьютерные системы, в которых могут возникнуть психические явления.

Особенность психологии, определяющая ее трудности – это не материальность психических явлений, в результате которого они не доступны непосредственному изучению.

Психику нельзя увидеть, услышать, попробовать на вкус или на ощупь.

При ее изучении не помогут ни сверхмощный микроскоп, ни самые чувствительные методы химического анализа. Мы можем исследовать психику лишь косвенно, делая те или иные выводы о психических явлениях только по внешним, материальным признакам их проявлений.В этом сложность психологии как науки, но этим она и увлекательна.

Психология – наука о психике и психических явлениях.

Психика – особая форма отражения окружающего мира, свойственная высокоорганизованной материи (человеку и животным). Для человека, обладающего высшей формой психики – сознанием, дается еще одно определение психики:

Психика человека — это субъективный образ объективного мира, который возникает в процессе взаимодействия человека с окружающей его средой и другими людьми.

Основные направления психологии

Фрейдизм и неофрейдизм – преобладающая роль подсознания в психической жизни человека.

Бихевиоризм – поведение как основной объект исследования и отказ от попыток исследования механизмов деятельности психики.

Гештальтпсихология – попытка объяснить феномены психической жизни исходя из понятия целостного образа (гештальта), несводимого к сумме отдельных элементов восприятия.

Гуманистическая психология – воспринимает человека как активного, свободного, креативного и автономного субъекта, обладающего стремлением к самореализации.

Предмет психологии менялся в ходе ее формирования как отдельной науки. Сначала предметом ее изучения была душа, потом сознание, затем – поведение человека и его бессознательное и т. д., в зависимости от тех общих подходов, которых придерживались психологи на определенных стадиях развития науки. В настоящее время на предмет психологии есть два взгляда. Согласно первому из них, предметом изучения психологии являются психические процессы, психические состояния и психические свойства личности. Согласно второму, предметом данной науки являются факты психической жизни, психологические законы и механизмы психической деятельности.

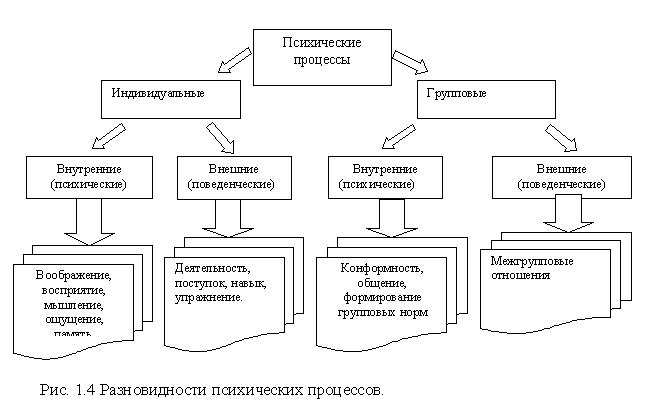

Психические процессы выступают в качестве первичных регуляторов поведения, они имеют начало, течение и конец. Обычно выделяют три их разновидности: познавательные, эмоциональные и волевые.

Помимо вышеприведенной, существует и иная классификация психических процессов. Согласно ей, психические процессы делят на индивидуальные и групповые, а затем – на внутренние и внешние (Рис. 1.4).

Объект и задачи психологии

Основной задачей психологии как науки является изучение объективных закономерностей формирования, развития и проявления психических явлений и процессов.

Частными задачами психологии являются:

1) изучение механизмов психических явлений и процессов;

2) анализ закономерностей развития психических явлений и процессов в процессе онтогенеза, социального взаимодействия людей и трудовой деятельности;

3) содействовать внедрению знаний психологической науки в практику жизни и деятельности людей.

Что касается объекта психологии, то в его определении мы сталкиваемся с определенными трудностями. Обычно считается, что объектом науки являются носители тех явлений и процессов, которые данная наука исследует. Таким образом, объектом психологии нужно признать человека. Однако, согласно этическим нормам отечественной методологии человек не может быть объектом, так как является субъектом познания. Чтобы выйти из этого терминологического противоречия можно обозначить объект общей психологии как процесс взаимодействия человека и окружающего мира.

2. Проблема личности в психологии. Соотношение биологического и социального в формировании личности.

Человек — самое непостижимое явление из всего существующего в мире и наиболее интересный предмет для себя самого. Он представляется существом многосторонним, многомерным и сложно организованным. Понимание сущности человеческой субъективности возможно только с позиций целостного, системного и историко-эволюционного подходов. В отечественной психологии традиционно утвердились три основные понятийные категории, отражающие три аспекта существования человека: «индивид», «личность», «индивидуальность». Наиболее последовательно такое различение проведено в работах А.Н.Леонтьева.

Человек как индивид предстает в своих природных, биологических особенностях, т.е. как существо материальное, природное, телесное в его целостности и неделимости. Познание человека как индивида предполагает рассмотрение природных основ его жизни, его психологии.

Человек как индивид — это природное существо, испытывающее так называемые органические потребности:в пище, тепле, отдыхе и т.д. Форма, строение, функционирование человеческого тела есть продолжение эволюционного ряда; оно во многом сходно с организмом высших приматов. В то же время человек качественно отличается от всех других живых существ. Н.А.Бердяев, русский религиозный философ, писал: «Человек— есть принципиальная новизна в природе. Тело человека— культурное тело, оно одухотворено и подчинено высшим целям человека».

Даже человеческие органические потребности принципиально отличаются от потребностей животных: они удовлетворяются иными предметами, иными способами, являются культурно обусловленными. Принципиальное отличие человека состоит в свободном отношении к переживаниям органических потребностей. С помощью воли человек может блокировать ощущение голода и жажды, преодолевать чувство страха и боли, если это необходимо для достижения личностно значимых целей. В основе понятия «индивид», согласно А.Н. Леонтьеву, лежит факт неделимости, целостности и особенности каждого человека, возникающих уже на ранних ступенях развития жизни. «Индивидом рождаются».

Личность — одна из базовых категорий психологической науки и одно из наиболее широко применяемых понятий. Традиционно в психологии в это понятие вкладываются представления о наиболее развитом уровне человеческой субъективности. Реальность, которая описывается термином «личность», проявляется уже в этимологии. Словом «личность» (persona) первоначально обозначалась маска, надевавшаяся актером древнегреческого театра. Постепенно понятие личности наполнялось все большим многообразием смысловых значений, оттенки и диапазон которых в определенной мере специфичны для каждого конкретного языка. В русском языке слово «личность» близко слову «личина», которое, согласно В.И.Далю, обозначает исполнение чужой роли, притворную внешность, общественное лицо, обращенное к окружающим.

Таким образом, в значении слова «личность» можно выделить два основных смысла.

Первый, наиболее очевидный смысл — несовпадение собственных характеристик человека с содержанием роли, которую он исполняет.

Второй — социальная типичность исполняемой роли, ее открытость другим людям.

Представления о личности как о системе ролевого поведения, обусловленного совокупностью устойчивых социальных ожиданий со стороны ближайшего окружения, нашли отражение в так называемой ролевой теории личности. В отечественной психологии эта теория подвергается резкой критике. Действительно, человек в обществе включен во множество различных социальных групп (в их числе семья, учебная группа, рабочий коллектив, дружеская компания и т.д.) В каждой группе он занимает определенное положение, обладает неким статусом, к нему предъявляются определенные ожидания. Таким образом, один и тот же человек должен вести себя по-разному в разных ситуациях, т.е. выступать в разных ролях. Однако личность— это именно то, что позволяет сохранить целостность своего «Я». Личность — это не структура ролей, а человек, жизнь которого не сводится к исполнению заданных ролей.

Несмотря на то, что личность является центральной и обобщающей категорией психологии, единого определения этого понятия не выработано. Ни одно из множества определений личности, существующих в психологической науке, не может быть признано всеобъемлющим и бесспорным. Обобщая многообразие взглядов на природу и механизмы личностного развития, можно выделить некоторые общие моменты:

личность — это особое качество или характеристика человека, которое приобретается индивидом в обществе, в совокупности тех общественных по своей природе отношений, в которые он включается. Если индивидом рождаются, то личностью становятся;

личность характеризует человека со стороны его общественных связей и отношений, т.е. взаимосвязан с другими людьми. А.Н.Леонтьев называл личность «сверхчувственным образованием», т.к. эти связи и отношения с другими людьми составляют особую реальность, недоступную непосредственному восприятию. Следовательно, понятие личности в психологии обозначает особый способ существования человека — существование его как члена общества, как представителя определенной социальной группы;

сущность личности заключается в способности человека действовать свободно, самостоятельно и ответственно. Личностное поведение — это поведение по собственному свободному выбору;

личность — это не раз и навсегда сформированное качество, а постоянное развитие.

Индивидуальность (от лат. individuum — неделимое) — высший уровень интеграции человека по отношению к индивидному и личностному уровням. Индивидуальность одновременно фиксирует своеобразие и неповторимость человека как индивида и как личности. Развитие индивидуальности — это жизненный путь человека.

Психология личности – это часть психологии, которая занимается изучением человеческой индивидуальности, ее иногда называют персонологией. Этот термин предложил Генри Мюррей в 1938 году. Данный раздел психология выделяется среди психологических дисциплин своим вниманием к индивидуальным особенностям людей. Психология личности интегрирует принципиальные положения других областей психологии, стремясь к тому, чтобы понять человека как единое целое. Личность является конечным и наиболее сложным объектом психологии.

Привычное словосочетание «психология личности» нуждается в разъяснении. Во-первых, слово «психология» иногда воспринимается как тождественное понятию «психика», и тогда «психология личности» означала бы описание «той психики, которая свойственна личности», что не соответствует соотношению понятий «психика» и «личность». Во-вторых, понятие личности является общим для ряда общественных наук, и поэтому есть много непсихологических концепций личности: философских, социологических, культурологических, антропологических, юридических и даже экономических. Психология личности – это совокупность психологических концепций личности, то есть один из разделов психологической теории и практики, который занимается личностными особенностями человеческой психики.

Психология личности является теоретико-методологической базой личностного принципа («персонализма»), согласно которому личность – это логический центр, вокруг которого выстраиваются все остальные категории психологии и система психологических наук в целом. В своем развитии психология личности становится «гуманистической психологией».

Что же такое личность? Это слово появилось лет 300 назад. Дж.Брунер считает, что признаком этого служит употребление (в английском языке) приставки «само» (само-уважение, самооценка), что датируется XVII в. и связывается с возникновением индивидуалистического учения пуританства. Между тем испанский философ Бальтазар Грасиан (1601-1658) в том же XVII веке употребляет понятие личность вполне в современном смысле. Он пишет: «Все уже достигло зрелости, и более всего – личность. Нынче от одного мудреца больше требуется, чем в древности от семерых, и в обхождении с одним человеком в нынешнее время надо больше искусства, чем некогда с целым народом».

Согласно «Словарю русского языка» С.И.Ожегова, личность – это «совокупность свойств, присущих данному человеку, составляющих его индивидуальность»; «человек с точки зрения его характера, поведения, положения и пр.» При этом слово «личность» свободно от явной оценки; оно сочетается и с «благородными» прилагательными («героическая», «выдающаяся», «яркая»), и с «низкими» («бесцветная», «преступная», «ограниченная»).

В психологии существует много определений понятия личности. В большинстве этих определений содержатся такие признаки, как «совокупность», или «организация», «система» черт (свойств), «единство», «стабильность», «социальность», «идентичность», «индивидуальность» (целостность, неповторимость, обособленность, наличие внутреннего Я, автономность, творчество). Часто личность раскрывается через сознание и самосознание.

Самое простое, ориентировочное, определение личности сводится к указанию на совокупность духовных свойств, присущих человеку и составляющих его индивидуальность. Швейцарский психолог Ришар Мейли пишет: «Под термином «личность» мы понимаем ту совокупность психологических качеств, которая характеризует каждого отдельного человека. В широком смысле термин «личность» включает в себя такие понятия, как характер, темперамент и способности, соответствующие трем ее частным аспектам.

Но личность – не просто совокупность, или ансамбль свойств. Речь идет о таких свойствах, которые в своем взаимодействии порождают особое человеческое качество, чувство «Я», сознание собственной индивидуальности, или как утверждал американский психолог А.Маслоу, «переживание идентичности». Учитывая это, личностью называют человека, имеющего свое я, способного к самоопределению посредством своей воли и к осуществлению своей воли в действии. В начале XX века русский психиатр П.П.Викторов в своем учении о личности акцентировал самосознание и сознание: «Личность, индивидуальность, «я» метафизических психологов есть прежде всего самочувствие по отношению к внутренней среде нашего собственного тела и затем, самочувствие же, но по отношению к переменам окружающей внешней среды». Та же идея звучит в работе современного психолога: «Отличительной характеристикой человеческой личности является сознание, способное к размышлению и продумыванию вариантов самого себя посредством проектирования».

Личность образуется в результате взаимодействия между организмом и социальной средой. Это взаимодействие приводит к возникновению целостной организации психических свойств, имеющей более или менее четко выраженный центр, который соответствует субъективному ощущению «Я». Личность – это те характеристики человека, которые отвечают за согласованные проявления его чувств, мышления и поведения. Прекрасно определил личность русский психолог А.Ф.Лазурский, как некоторое устойчивое и длительное единство, которое служит основанием всему, что совершается в душевной жизни.

Согласно английскому психологу Г.Ю.Айзенку, «личность – это более или менее стабильная и устойчивая структура характера, темперамента, интеллекта и конституции человека, которая определяет его индивидуальную адаптацию к окружающему миру».

Таким образом, личность – это интегрированная совокупность психических свойств, при наличии которых человек обретает сознание и самосознание (чувство Я), становится субъектом деятельности и партнером социальных взаимодействий.

Личность – это та сторона индивидуальной человеческой психики, которая отличается устойчивостью, определяет духовное своеобразие данного человека и обусловливает особенности его деятельности, общения и жизни в целом.

Личность — это активно осваивающий и целенаправленно преобразующий природу, общество и самого себя человек, обладающий уникальным, динамичным соотношением пространственно-временных ориентации, потребностно-волевых переживаний, содержательных направленностей, уровней освоения и форм реализации деятельности, которая обеспечивает свободу самоопределения в поступках и меру ответственности за их последствия перед природой.

Понятие личности является производным от базовой категории психологической науки – психики. У древних греков это слово означало не только душу, дух, но и личность. Странно было бы не видеть связи между понятиями душа и личность! «Личность есть субстанция, характеризующаяся наличием души как субстанциональной формы и живущая не только биологической и инстинктивной, но также интеллектуальной и волевой жизнью».

Рассмотрение личности как совокупности определенных черт иногда ведет к отрыву личности от психики, что побуждает людей, чувствующих это, настаивать на том, что «не существует личностных образований вне психики, так или иначе все личностные черты связаны с механизмами психических процессов». Психологии личности полезно помнить принцип С.Л. Рубинштейна (1889 – 1960), согласно которому «…всякая психология, которая понимает, что она делает, изучает психику и только психику». Тем не менее, до сих пор личность психологически характеризуется слабо, оставаясь чрезмерно социологизированной.

Понятие “личность” пришло в психологию, по крайней мере, из четырех источников.

Первый — христианство, которое закрепило представление о вечной и божественной душе человека.

Второй — философия. Когда в середине прошлого века психология отделилась от философии, встал вопрос об особом - философском (непсихологическом) - видении человека. На этой почве в Германии родилась «философская антропология» — попытка соединить естественнонаучное и философское знание о человеке, найти «базисную структуру» человеческого бытия и специфических черт человека. Немецкие философы и прошлого – И.Кант, Л.Фейербах Й.Фихте, – и современности – В.Дильтей, М. Шелер (ХХ век) – понимали под антропологией знание о специфической сущности человека и об особенностях его физической, психической, моральной, духовной и культурной жизни. А один из них – Макс Шелер – (1874 – 1928) заявил, что в известном смысле все центральные проблемы философии сводятся к вопросу о том, что такое человек и какое положение занимает он среди всего бытия, мира и Бога. Психология в целях отмежевания от философии некоторое время отказывалась от ответов на подобные глобальные вопросы, но необходимость оказалась сильнее межпредметных отношений.

Третий источник — психиатрические феномены «раздвоения личности», или «множественной личности». Были описаны случаи, когда человек внезапно становился кем-то другим. У него менялись биография, образ мышления, эмоциональный мир, круг интересов. На вопрос: «что при этом происходит с человеком?» был найден удобный ответ: меняется личность. Этот источник тщательно проанализировал классик мировой психологии В.Джеймс (1842 – 1910).

Четвертый источник — потребности самой психологии в преодолении чувства тупика. Психологи, которые в стремлении к объективности, сосредоточивалась на познании механизмов, процессов психики, чувствовали, что теряют самое существенное в человеке. «Изучались отдельные функции, а человек как комплекс, как сложная система мотивационных сил не рассматривался». Психоаналитики утверждают, что существенно стимулировал появление теории личности З.Фрейд. «Его выводы и принципы вызвали к жизни первую всеобъемлющую теорию личности, основанную на наблюдении, а не на умозрительных предположениях».

Понятие личности является частным случаем проявления холистического (целостного) принципа, согласно которому психические функции не могут «существовать изолированно от общего целого, от той организации, раскрытие законов которой имеет решающее значение». В этом смысле личность представляет собой высшую форму психической целостности.

К числу вечных вопросов науки относится проблема соотношения в человеке биологического и социального.

В психологии эта проблема фигурирует под разными названиями: соотношение среды и наследственности; степень «животности» и степень «человечности» в личности; роль «ситуации» и «диспозиции» (черт личности, прошлого опыта, задатков) в объяснении причин поведения личности; внутренняя и внешняя детерминация развития личности; объективные и субъективные факторы развития; соотношение социального и индивидуального в поступках личности и восприятии мира и т.п.

Сторонники представлений о главенствующей роли «среды», «ситуации», «общества», «объективной» и «внешней» детерминации развития личности, как бы ни различались их позиции в интерпретации всех этих понятий, находят множество аргументов в пользу того, что человек представляет собой продукт воздействующих на него обстоятельств, из анализа которых можно вывести общие закономерности жизни личности. Кто будет отрицать, что поведение личности ребенка изменяется в саду, школе, на спортплощадке, в семье. Под влиянием других людей ребенок начинает копировать их манеры, усваивает социальные роли, получает из школьной «среды» массу новых знаний. У людей разных культур -разные обычаи, традиции и стереотипы поведения. Без анализа всех этих «внешних» факторов вряд ли удастся предсказать поведение личности. В сфере этих фактов и черпают свои аргументы сторонники различных теорий «среды», начиная со старых конценций «эмпиризма», согласно которым пришедший в мир человек - «чистая доска», на которой «среда» выводит свои узоры, - до концепции современного «ситуационализма» (В.Мишель) в теориях личности. В этих, появившихся в 70-х гг. XX в. концепциях личности упорно отстаивается мнение о том, что люди изначально не делятся на честных и бесчестных, агрессивных и альтруистичных, а становятся таковыми под давлением «ситуации». Был проведен ряд подтверждающих эту позицию экспериментальных исследований, варьирующих «независимые» внешние переменные.

Однако, по мнению известного психолога начала XX в. Вильяма Штерна, старые нативистские установки (native - врожденное) опираются на не менее достоверные факты, поддерживающие концепцию «наследственности», традиционно объясняющей развитие и поведение личности врожденными задатками, конституцией человека и, наконец, его генотипом. В более современной и не столь жестко привязанной к врожденным факторам форме теория «наследственности» выступает в различных «диспозиционных» подходах к личности, исходящих при объяснении поведения из «врожденных» или «приобретенных» черт личности, характерологических особенностей, т.е. различных внутренних факторов, которые определяют, прежде всего, индивидуальные различия в поведении человека. Какой бы пагубной ни была «среда», настоящие таланты пробивают себе дорогу к успеху, их задатки могут прорасти в любых, даже неблагоприятных внешних условиях. Так утверждают представители теории «наследственности» в ее традиционном варианте. Но кто станет спорить, что человек как живое существо обладает многими общими с животными формами поведения: ест, пьет, спит, размножается? В письме А.Эйнштейну основатель психоанализа З.Фрейд констатирует, что человеку от природы присуща агрессивность. Один из специалистов в области изучения мотивации поведения личности, X. Хеккаузен, выделяет три параметра индивидуального действия личности, которые нельзя объяснить с помощью внешних «ситуационных» или «средовых» факторов.

Первый параметр - это степень соответствия действия человека действиям других людей. Чем больше действие человека отклоняется от типичных действие большинства людей, тем вернее, что за этим кроются «внутренние» личностные факторы - внутренние «диспозиции» (предрасположенность к действиям). В зале библиотеки все, как правило, сидят на своих местах за столами, а один из них, несмотря на недоуменные взгляды окружающих, становится коленями на стул и пишет. Этот человек имеет тенденцию к нонкомформности или же обладает индивидуальным полинезависимым стилем поведения.

Второй параметр - степень соответствия действия человека его же действиям в других, происходящих в близкое время, ситуациях.

Третий параметр индивидуального действия - степень его соответствия действиям, которые имели место в прошлом в сходных ситуациях (стабильность во времени). Если при повторяющейся сходной ситуации человек ведет себя иначе, то есть основания, объяснять подобную перемену его поведения «внутренними», «индивидуальными», а не «средовыми», «социальными» факторами. Подобного рода устойчивость индивидуальных действий личности, как бы ни менялась вокруг «среда», используется представителями теории черт личности в дискуссиях со сторонниками «ситуационных» концепций личности.

Представления о «наследственной» и «средовой» детерминации развития личности сохраняются и в настоящее время. Русский психолог А.Г. Асмолов считает, что в их основе находится механистический «линейный» детерминизм, вызывающий резкие возражения его оппонентов. В конце XX вв. дискуссия о соотношении «сре-дового» и «наследственного» факторов была переведена в плоскость экспериментальных исследований, в частности исследований проблемы устойчивости и изменчивости свойств человека в изменяющихся ситуациях. Раскрывая ограниченность этих противоборствующих подходов, А.М.Эткинд обращает внимание на результат, ставший итогом экспериментальных исследований в этой области: за реальную изменчивость поведения различные ситуации, взятые сами по себе, отвечают лишь в 10% случаев. Подобный итог исследований, за которыми стоит постановка проблемы «среда или диспозиция», лишний раз убеждает в том, что проблема исходно представлена в некорректной форме. Но если ни ситуация, ни личность сама по себе не определяют большинство человеческих поступков, то что же их определяет? Ответ на этот вопрос в самых разных подходах к исследованию причин поведения личности таков: взаимодействие между личностью и ситуацией, как и взаимодействие между средой и наследственностью.

Выход из положения был найден в различного рода двухфак-торных теориях детерминации развития личности, которые до сих пор определяют постановку проблемы о соотношении биологического и социального в человеке, а также методы ее изучения.

Наиболее распространенными оказались два варианта двухфакторных теорий или, как их иногда называют, «концепций двойной детерминации развития» личности человека: теория конвергенции двух факторов (В.Штерн) и теория конфронтации двух факторов.

Теория конвергенции двух факторов

В.Штерн, предложивший эту теорию, писал, что его концепция представляет собой компромиссный вариант между теориями «среды» и теориями «наследственности»: «Если из двух противоположных точек зрения каждая может опереться на серьезные основания, то истина должна заключаться в соединении их обеих: душевное развитие не есть простое воспроизведение прирожденных свойств, но и не простое восприятие внешних воздействий, а результат конвергенции внутренних данных с внешними условиями развития. Эта «конвергенция» имеет силу, как для основных черт, так и для отдельных явлений развития. Ни о какой функции, ни о каком свойстве нельзя спрашивать: «Происходит ли оно извне или изнутри?», а нужно спрашивать: «Что в нем происходит извне? Что изнутри?». Так как и то и другое принимает участие - только неодинаковое в разных случаях - в его осуществлении». Иными словами, В.Штерн считает, что личность выступает как продукт социальной среды, т.е. социального фактора, так и наследственных диспозиций, которые достаются человеку от рождения, т.е. биологического фактора. Социальный фактор (среда) и биологический фактор (диспозиция организма) приводят к возникновению нового состояния личности. Впоследствии Г.Олпорт специально подчеркнул, что'предложенная В.Штерном схема или принцип «конвергенции» не является собственно психологическим принципом, а взаимодействие сил «среды» и «сил», исходящих из организма, является выражением диалектического взаимоотношения организма и среды.

Схема конвергенции, предложенная философом и психологом В.Штерном, является по своему характеру методологической, выходящей за рамки психологии. Дискуссии о соотношении биологического и социального, длящиеся вот уже более ста лет между биологами, социологами, психологами, медиками, после выделения схемы «конвергенции» двух факторов («сил») опирались на эту схему как на нечто само собой разумеющееся. Нередко, независимо от В.Штерна и Г.Олпорта, эта схема характеризовалась как «диалектическое» взаимодействие двух факторов.

Теория конфронтации двух факторов

Другой теорией, пытающейся решить вопрос о детерминации развития личности, а тем самым вопрос о взаимодействии биологического и социального, является теория конфронтации двух факторов, их противоборства. Эта теория выступила в психоанализе З.Фрейда, а затем в индивидуальной психологии А.Адлера, аналитической психологии К.Юнга, а также многих представителей неофрейдизма (Э.Фромм, К.Хорни и др.). В менее явной форме идея о конфликте между биологическим и социальным проявилась в большинстве направлений изучения личности в современной психологии.

З.Фрейд считал, что любая динамика и развитие жизни могут быть поняты исходя из изучения двух принципов душевной деятельности - принципа стремления к удовольствию (избегания неудовольствия) и принципа реальности. В соответствии с принципом реальности «душевный аппарат» человека вынужден считаться с реальными отношениями мира, а также стремиться преобразовать их. Благодаря «воспитанию» удается временно примирить те силы, которые сталкиваются из-за противоборства принципа реальности и принципа удовольствия. Если человек, побуждаемый либи-дозной энергией, стремится к получению удовольствия, то реальная социальная среда накладывает свои нормы, свои запреты, препятствующие достижению той или иной потребности. С позиции внешнего наблюдателя конфронтация двух факторов предстает как конфликт между культурой, обществом и влечениями личности. Во внутреннем плане конфронтация биологического и социального обозначается З.Фрейдом через изначальный конфликт между различными инстанциями личности - «Сверх-Я» и «Оно».

«Сверх-Я» представляет в организации личности социальные нормы, усвоенные в ходе развития субъекта под давлением принципа реальности, а «Оно» в основном отражает спрятанное в глубине организма природное начало.

И реакции индивида, и его качества зависят как от среды, так и от наследственности. Существуют две теории, рассматривающие взаимоотношение факторов среды и наследственности, которые сходятся в том, что и среда, и гены являются взаимосвязанными, но каждая из этих теорий рассматривает по-разному взаимодействие и взаимовлияние факторов на развитие личности:

1. Теория совместного вклада - все развитие поведения и личностных характеристик рассматриваются как результат совместного влияния и среды, и наследственности. Попытки определить пропорции вклада каждого фактора были признаны неправомерными.

2. Теория взаимодействия - природа и степень влияния каждого фактора зависят от их взаимовлияния.

Теории личности расходятся в том, какое значение в них придается вопросам развития и изменения в течение жизни; в описании факторов, ответственных за каждодневное развитие, а также в признании относительной роли генетических и средовых факторов, влияющих на развитие личности. Тем не менее общая теория личности должна объяснять развитие структур и процессов, заложенных в основе поведения человека. Проблема «природа - воспитание» (в зарубежной психологии) или проблема «биологическое - социальное» (в терминологии отечественной психологии) оказывает влияние на представления персонологов о природе человека, а следовательно, на их концепции личностного развития. В их основных положениях, относящихся к природе человека, вопрос наследственности и влияния среды отражается в понятиях конституционолизма и инвайронментализма.

Конституционализм (положение о наследовании черт) начинается еще со времен Гиппократа (учение о темпераменте), З.Фрейда (врожденность личности в «Оно»), и продолжаются в теориях черт ГАйзенка, Р.Кеттеда (влияние генов и конституции на предрасположенность черт личности). В настоящее время появляется все больше результатов исследований, подтверждающих, что генетическая предрасположенность объясняет индивидуальные различия человека.

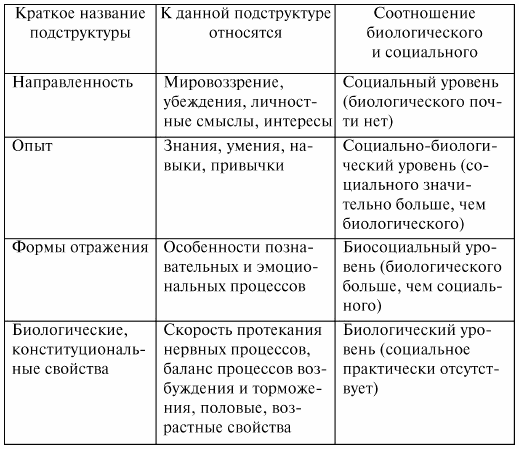

Основные компоненты психологической структуры личности. Психологическая характеристика направленности личности

Психологическая структура личности. По С.Л. Рубинштейну, личность – это сложное целое, в котором можно выделить три блока:

1) чего человек хочет? Это вопрос о том, к чему человек стремится, что его привлекает, т. е. вопрос о направленности личности, о системе ее отношений к окружающему миру;

2) что он может? Речь идет о возможностях личности, психологических предпосылках его успешной деятельности, способностях, дарованиях;

3) что он есть? Имеются в виду психологические особенности темперамента и характера, поведения личности в социальной среде.

Другими словами, структуру личности можно представить следующим образом: 1) направленность; 2) способности, одаренность; 3) характер и темперамент; 4) процессы и состояния.

Эта схема очень похожа на схему иерархической структуры личности, приведенную К.К. Платоновым (см. табл.) в «Кратком словаре системы психологических понятий» (М.: Высшая школа, 1984).

Личность – это прежде всего человек, состоящий из плоти и крови, у которого всегда есть потребности, выражающие его практическую связь с миром и зависимость от него. Вся история развития человеческой личности связана с историей развития его потребностей.

Потребности и интересы личности.

Потребность – это психическое явление отражения объективной нужды в чем-либо организма или личности. Потребность – это побуждение к деятельности, внутренняя причина активности.

Особенности потребностей состоят в следующем:

• каждая потребность имеет своей предмет, т. е. осознание нужды в чем-то конкретном – пище, сне, тепле, удобной позе, половом партнере и др.;

• содержание потребности зависит от того, в каких условиях и каким способом она удовлетворяется: «...голод, который удовлетворяется вареным мясом, поедаемым с помощью ножа и вилки, это иной голод, чем тот, при котором проглатывают сырое мясо с помощью рук и зубов» (К. Маркс);

• фактическая ненасыщаемость потребностей, способность воспроизводиться. Нельзя удовлетворить какую-либо потребность раз и навсегда.

Существует несколько вариантов удовлетворения потребностей: минимальное, максимальное и оптимальное.

Все потребности можно разделить по происхождению и по предмету, на который они направлены.

По происхождению потребности могут быть естественными и культурными.

Естественные (биологические, природные, органические) необходимы для обеспечения существования организма. Это потребности в дыхании, питании, питье, комфортном теплообмене, в движениях, отдыхе, продолжении рода, самосохранении. Они есть и у животных, но у людей способ удовлетворения естественных потребностей носит социальный характер, зависит от воспитания.

Культурные (социогенные, духовные) – это специфические человеческие потребности, характеризующие уровень развития личности.

По характеру предмета, на который они направлены, выделяют потребности материальные, духовные и социальные. Материальные потребности первичны, поскольку лежат в основе жизнедеятельности, на основе их удовлетворения возникают все другие потребности. К духовным относят потребность в познании, эстетическом наслаждении, творчестве. Специфически человеческими являются социальные потребности – потребность в труде, общении,общественной деятельности.

Гуманистическая теория личности А. Маслоу (см. 2.5) описывает человеческую мотивацию в терминах иерархии потребностей. Низшие потребности в иерархии должны быть разумно удовлетворены, прежде чем потребности высокого уровня станут доминантой побудительных сил в поведении человека.

Иерархия потребностей по Маслоу в порядке их доминирования или необходимости выглядит следующим образом: 1) физиологические потребности; 2) безопасность и защита; 3) принадлежность и любовь; 4) самоуважение; 5) самоактуализация. Гуманистическая природа теории Маслоу особенно ярко проявляется в концепции самоактуализации, стремлении к наивысшей реализации своего потенциала.

А. Маслоу также различал две большие категории мотивов человека: дефицитарные мотивы и мотивы роста. Дефицитарные мотивы нацелены на снижение напряжения, тогда как мотивация роста (также называемая метамотивацией) нацелена на повышение напряжения посредством поиска новых и волнующих переживаний. Маслоу перечислил несколько метапотребностей (например, истина, красота и справедливость), с помощью которых описал самоактуализирующихся людей и выдвинул теорию, что эти потребности биологически заложены в людях, как и потребности дефицитарные. Неудовлетворение метапотребностей вызывает метапатологии. Апатия, цинизм и отчуждение – вот некоторые из большого количества симптомов, указывающих на метапатологии, отмечаемые у людей, которые потерпели неудачу в удовлетворении своих метапотребностей.

На основе потребностей возникают интересы. Интерес – это одна из форм направленности личности, выражающаяся в эмоционально окрашенном стремлении личности к познанию какого-либо предмета или явления. Потребности не равны интересам, поскольку потребность – необходимость в чем-либо, которая выражается во влечениях, желаниях обладать предметом, а интерес проявляется в направленности внимания, помыслов на предмет или явление, стремление ознакомиться с ним. Очевидно, что в основе возникновения интересов лежат потребности личности, и не только познавательные.

Интересы можно характеризовать по различным критериям, в частности:

• по направленности – материальные, духовные, общественно-политические, эстетические и профессиональные;

• по цели – непосредственные (прямые) и опосредованные (косвенные);

• по объему – широкие и узкие;

• по глубине – глубокие и поверхностные;

• по силе (действенности) – активные и пассивные;

• по устойчивости – устойчивые и неустойчивые.

Интересы имеют существенное значение в жизни и деятельности человека. И.П. Павлов рассматривал интерес как то, что тонизирует, вызывает деятельное состояние коры головного мозга. Интересы побуждают к деятельности и активизируют личность.

Направленность является важнейшим свойством личности, в котором выражается динамика развития человека как общественного существа и главные тенденции его поведения.

Вопрос о направленности личности, ее потребностях, мотивах, интересах сегодня ставиться на первое место. Задумываясь над особенностями своего внутреннего мира, каждый человек вольно или невольно стремиться осознать свои потребности и желания, свои способности и характер.

Направленность личности - это совокупность устойчивых мотивов, взглядов, убеждений, потребностей и устремлений, ориентирующих человека на поведение и деятельность, достижение относительно сложных целей.

Направленность является основой многообразных отношений личности к действительности. Различают следующие аспекты этих отношений:

1. Социальная значимость отношений человека, уровень их общественной ценности - направленность его повседневного поведения, соответствие направленности личности прогрессивным социальным идеям, идейность личности.

2. Разнообразие потребностей личности, широта ее интересов - целеустремленность личности.

3. Степень устойчивости отношений - последовательность и принципиальность личности Еникеев М. И., Кочетков О. Л. Общая, социальная и юридическая психология. Краткий энциклопедический словарь. - М. : Юридическая литература, 1997. - С. 119..

Направленность всегда социально обусловлена и формируется индивидуально в процессе обучения и воспитания, выступает как свойство личности, проявляющееся в мировоззренческой, профессиональной направленности, в деятельности, связанной с личными увлечениями, занятием чем-либо в свободное от основной деятельности время (пример: рыбалка, охота, физические упражнения, занятие творчеством и т.п.). Во всех подобных видах человеческой активной деятельности направленность проявляется в особенностях интересов личности: целях, которые ставит перед собой человек, потребностях, пристрастиях и установках, осуществляемых а увлечениях, желаниях, склонностях, идеалах и т.д.

Также можно сказать, что направленность - это установки, ставшие свойствами личности и проявляющиеся в таких формах, как влечение, стремление, интерес, склонность, идеал, мировоззрение, убеждение. При чем в основе всех форм направленности находятся мотивы деятельности.

Рассмотрим кратко каждую из этих, так называемых, установок. Прежде всего, следует остановиться на влечении. Принято считать, что влечение - это наиболее примитивная, по своей сути, биологическая форма направленности. С психологической точки зрения - это психическое состояние, которое выражает недифференцированную, неосознанную или недостаточно осознанную потребность человека. В основном влечение является переходящим явлением, так как представленная в нем потребность либо угасает, либо осознается, превращаясь в желание.

Желание - это осознанная потребность и влечение к чему-либо вполне определенному. Следует отметить, что желание, будучи достаточно осознанным, имеет побуждающую силу. Оно обостряет осознание цели будущего действия и построение его плана. Данная форма направленности характеризуется осознанием не только своей потребности, но и возможных путей ее удовлетворения.

Далее следует такая форма направленности как стремление. Стремление возникает тогда, когда в структуру желания включается волевой компонент. Вот как раз, поэтому стремление часто рассматривается в качестве вполне определенного побуждения к деятельности.

Также в немалой степени, и даже наиболее ярко направленность личности характеризуют ее интересы. Интерес является специфической формой проявления познавательной потребности. Поэтому рассмотрим интерес чуть более подробно, чем другие формы направленности.

Интересы - это мотивы личности, выражающие ее специальную направленность на познание определенных явлений окружающей жизни и определяющую вместе с тем ее более или менее постоянную склонность к определенным видам деятельности.

Особенностями интересов являются:

- активизация не только познавательных процессов, но и творческих побудительных усилий человека в различных областях деятельности;

- большая, чем обычно, конкретизация целей и операций деятельности;

- расширение и углубление знаний человека в данной специальной области и развитие у него соответствующих практических навыков и умений;

- своеобразное эмоциональное удовлетворение, побуждающее к длительному занятию соответствующей деятельностью Крысько В. Г. Психология и педагогика Учебное пособие 5-ое издание. - М.: ОМЕГА-Л, 2007. - С. 130..

Направленность интереса во многом зависит от склонностей и способностей каждого конкретного человека. Охватывая все стороны жизни личности, все виды деятельности, интересы, на которые распространяется ее познание, могут быть очень разнообразными.

Субъективно интерес обнаруживается в эмоциональном тоне, сопровождающем процесс познания или внимания к определенному объекту. Одной из наиболее существенных характеристик интереса является то, что при его удовлетворении он не угасает, а, наоборот, вызывает новые интересы, соответствующие более высокому уровню познавательной деятельность.

Интересы являются важнейшей силой, которая побуждает человека к познанию окружающей действительности. Различают непосредственный интерес, который вызывается непосредственностью объекта, и опосредованный интерес к объекту как к средству достижения целей деятельности. Косвенной характеристикой осознанности потребностей, отражающихся в интересах, является устойчивость интересов, которая выражается в длительности их сохранения и в их интенсивности. Также, не будет лишним отметить, что широта и содержание интересов могут служить одной из наиболее ярких характеристик личности.

В динамике своего развития интерес может превратиться в склонность. Это происходит когда в интерес включается волевой компонент. Склонность - сильный и устойчивый мотив. Склонность характеризует направленность конкретной личности на определенную деятельность. Основой склонности является глубокая устойчивая потребность человека в той или иной деятельности, то есть интерес к определенному виду деятельности. Любой человек с выраженной склонностью к своей профессии всегда добивается значительных результатов, ибо развитие склонности порождает любовь к своей профессии и огромное трудолюбие. В качестве основы склонности также может выступать стремление совершенствовать умения и навыки, связанные с данной деятельностью. Принято считать, что возникшая склонность может рассматриваться в качестве предпосылки к развитию определенных способностей.

Следующей формой направленности личности, которую следует рассмотреть, является идеал.

Идеал - это представление человека о том, что для него является более возвышенным и совершенным, к чему он стремиться. Идеал выступает в качестве побудителя к деятельности, ее цели и объекта для подражания Чуфаровский Ю. В. Юридическая психология. - М. : Новый Юрист, 1998. - С. 180..

У каждого человека свой идеал. Это либо реальный конкретный живой образ, либо абстрактный, который соединяет в себе отдельные черты любимых героев, совокупность норм поведения человека. Идеал человека возникает под воздействием жизни и воспитании, осознается личностью с различной степенью отчетливости и проходит путь развития от конкретного образа к обобщенному. Идеалы могут выступать к качестве одной из наиболее значимых характеристик мировоззрения человека, т.е. его системы взглядов на объективный мир, на место в нем человека, на отношение человека к окружающей его действительности и к самому себе.

Мировоззрение человека - это основная социально психологическая характеристика личности, главный мотив ее деятельности. Оно определяет морально-политическую направленность и идейность человека. С развитием мировоззрения в первую очередь происходят коренные, качественные изменения в идейном облике человека и личности в целом Там же. - С. 180.. В мировоззрении отражаются не только идеалы, но и ценностные ориентации людей, их принципы познания и деятельности, их убеждения.

Убеждения - высшая форма направленности личности - это система мотивов личности, побуждающих ее поступать в соответствии со своими взглядами, принципами, мировоззрением. В основе убеждений лежат осознанные потребности, которые побуждают личность действовать, формируют ее мотивацию к деятельности.

Следующая форма направленности личности - это мотивы.

Мотивы - это так называемые внутренние силы, которые связаны с осознанными, осмысленными и прочувствованными потребностями личности и побуждают ее к определенной деятельности.

Мотив предполагает знание о тех материальных и идеальных объектах, которые способны удовлетворить потребность, и тех действиях, которые способны привести к ее удовлетворению Столяренко Л. Д., Самыгин С. И. Психология и педагогика в вопросах и ответах. - М.: АСТ, Ростов-на-Дону: «Феникс». 1999. - С.199..

Мотивы многообразны. Обычно их подразделяют на низшие (биологические) и высшие (социальные). Биологические мотивы - это влечения, желания, хотения человека, обычно отражающие его физиологические потребности. Социальные мотивы - это интересы, идеалы, убеждения личности, которые играют гораздо более важную роль в ее жизни Крысько В. Г. Психология и педагогика Учебное пособие 5-ое издание. - М.: ОМЕГА-Л, 2007. - С. 129.. Под мотивом также часто понимают причину, лежащую в основе выбора действий и поступков, совокупность внешних и внутренних условий, вызывающих активность субъекта.

Мотивы не только побуждают и направляют деятельность человека, но и придают его поступкам и действиям субъективный личный смысл. Совершая одинаковые по форме поступки, люди не редко руководствуются разными, порой прямо противоположными мотивами, придают личное значение своему поведению; соответственно и оценка этих поступков должна быть различной Чуфаровский Ю. В. Юридическая психология. - М. : Новый Юрист, 1998. - С. 176..

Термин «мотивация» представляет собой более широкое понятие, чем термин «мотив». Чаще всего в научной литературе мотивация рассматривается как совокупность причин психологического характера, объясняющих поведение человека, его начало, направленность и активность.

Мотивы могут быть осознанными или неосознанными. Основная роль в формировании направленности личности принадлежит осознанным мотивам. Будет не лишним отметить, что сами мотивы формируются из потребностей человека.

Потребностью называют состояние нужды человека в определенных условиях жизни и деятельности или материальных объектах. Потребность, как и любое состояние личности, всегда связана с наличием у человека чувства удовлетворенности или неудовлетворенности. Потребности есть у всех живых существ, и этим живая природа отличается от неживой.

Потребности человека разнообразны. В настоящее время выделяют материальные потребности (потребность в одежде, пище, тепле и тд.) и духовные потребности (потребность в общественной жизни, общении, труде, приобретении знаний и т.д.).

Основные характеристики потребностей человека - сила, периодичность возникновения и способ их удовлетворения. Дополнительной, но весьма важной характеристикой, тем более, когда речь идет о личности, является предметное содержание потребности - совокупность тех объектов материальной и духовной культуры, с помощью которых данная потребность может быть удовлетворена. Побуждающим к деятельности фактором является цель. Целью называют осознаваемый результат, на достижение которого в данный момент направлено действие, связанное с деятельностью, удовлетворяющей актуализированную потребность. Психологически цель есть то мотивационно-побудительное содержание сознания, которое воспринимается человеком как непосредственный и ближайший ожидаемый результат его деятельности.

У молодых людей цели , как правило, весьма разнообразны. При этом абсолютному большинству молодежи свойственны цели высокого общественного значения (приносить пользу, стать хорошим специалистом, всесторонне развитым человеком, совершить открытие и т.д.).

На основе целей и мотивов формируется перспектива как одна из сторон направленности личности. Перспектива - это цель, которая своей реальностью осуществления привлекает внимание человека и зовет его к действию. Ценность личности во многом определяется общественной значимостью ее перспектив Чуфаровский Ю. В. Юридическая психология. - М. : Новый Юрист, 1998. - С. 183..

Итак, цель - это желаемый и представляемый результат конкретной деятельности человека или группы людей. Она может быть близкой, ситуационной или отдаленной, общественно ценной или вредной, эгоистической или альтруистической. Человек или группа людей ставят перед собой цель на основе потребностей, интересов и возможностей ее достижения.

Отношение личности к целям и перспективам жизни в обществе сказывается на мотивации ее достижений в самореализации и самоутверждении.

Виды направленности личности

направленность личность психологический

Выделяют три основных вида направленности личности: личная, коллективистическая (направленность на взаимные действия) и деловая.

Личная направленность создается преобладанием мотивов собственного благополучия, стремлением к личному первенству, престижу. Такой человек, чаще всего бывает, занят самим собой, своими чувствами и переживаниями и мало реагирует на потребности окружающих его людей: игнорирует интересы сотрудников, коллег или работу, которую должен выполнить.

Направленность на взаимные действия имеет место тогда, когда поступки человека определяются потребностью в общении, стремлением поддерживать хорошие отношения с товарищами по учебе, работе. Такой человек проявляет интерес к совместной деятельности, хотя может и не способствовать успешному выполнению заданий, нередко его действия даже затрудняют выполнение групповой задачи и его фактическая помощь может быть минимальной.

Деловая направленность личности отражает преобладание мотивов, которые порождаются самой деятельностью, увлечение процессом деятельности, бескорыстное стремление к познанию, овладению новыми навыками и умениями. Обычно такой человек стремиться к сотрудничеству и добивается наибольшей продуктивности группы, а поэтому старается доказать точку зрения, которую считает полезной для выполнения поставленной задачи.

Установлено, что лица с направленностью на себя имеют такие черты характера:

- больше заняты собой, своими чувствами и проблемами

- делают поспешные и необоснованные выводы и предположения о других людях, также ведут себя в дискуссиях

- пытаются навязать свою волю собеседнику или группе

- окружающие в их присутствии не чувствуют себя свободно.

Люди с направленностью на взаимные действия:

- избегают прямого решения проблемы

- в большинстве случаев уступают давлению группы

- не высказывают оригинальных идей и не всегда можно понять, что такой человек хочет выразить

- когда речь идет о выборе задач не принимают на себя руководство.

Люди с деловой направленностью:

- помогают отдельным членам группы выражать свои мысли

- поддерживают группу в процессе и с целью достижения поставленных целей

- свои мысли и соображения излагают легко и доступно

- берут в свои руки руководство, когда речь идет о выборе задачи

- не уклоняются от непосредственного решения проблемы.