- •Физиология пищеварения. Физиология пищеварительной системы. Функции пищеварительной системы ( жкт ).

- •Состояние голода и насыщения. Чувство голода. Чувство насыщения. Гиперфагия. Афагия.

- •Секреторная функция пищеварительной системы. Секреция. Секрет пищеварительных желез.

- •Типы пищеварения. Собственный тип пищеварения. Аутолитический тип. Внутриклеточное пищеварение. Внеклеточное пищеварение — дистанционное и пристеночное.

- •Гормоны желудочно-кишечного тракта. Место образования гормонов жкт. Эффекты вызываемые гормонами желудочно - кишечного тракта.

- •Моторная функция желудочно-кишечного тракта. Гладкая мускулатура пищеварительного тракта. Cфинктеры жкт. Сократительная деятельность кишечника.

- •Координация сократительной деятельности. Медленные ритмические колебания. Продольный мышечный слой. Влияние катехоламинов на миоциты.

- •Всасывание. Функция всасывания кишечника. Транспорт питательных веществ. Щеточная кайма энтероцита. Гидролиз питательных веществ.

- •Всасывание макромолекул. Трансцитоз. Эндоцитоз. Экзоцитоз. Всасывание микромолекул энтероцитами. Всасывание витаминов.

- •Нервная регуляция секреции пищеварительных соков и моторики желудка и кишечника. Рефлекторная дуга центрального пищеводно - кишечного моторного рефлекса.

- •Гуморальная регуляция секреции пищеварительных соков и моторики желудка и кишечника. Гормональная регуляция пищеварительного тракта.

- •Периодическая деятельность пищеварительной системы. Голодная периодическая деятельность пищеварительного тракта. Мигрирующий моторный комплекс.

- •Пищеварение в ротовой полости и функция глотания. Ротовая полость.

- •Слюна. Слюноотделение. Количество слюны. Состав слюны. Первичный секрет.

- •Отделение слюны. Секреция слюны. Регуляция выделения слюны. Регуляция секреции слюны. Центр слюноотделения.

- •Жевание. Акт жевания. Регуляция жевания. Центр жевания.

- •Глотание. Акт глотания. Фазы глотания. Пищевой комок.

- •Пищеварение в желудке. Функции желудка.

- •Секреторная функция желудка. Желудочный сок. Состав желудочного сока.

- •Соляная кислота. Механизм секреции соляной кислоты. Образование соляной кислоты в желудке.

- •Ферменты желудочного сока и их роль в пищеварении.

- •Желудочная слизь и ее значение. Слизь желудка. Функции желудочной слизи.

- •Регуляция секреции желудочного сока. Принципы секреции желудочного сока.

- •Фазы желудочной секреции. Нейрогуморальная фаза. Кишечная фаза.

- •Желудочная секреция при переваривании различных пищевых веществ. Секреция на белки. Секреция на углеводы. Секреция на молоко.

- •Сократительная деятельность мускулатуры желудка. Сокращение желудка. Работа желудка.

- •Регуляция сократительной деятельности желудка. Сокращение желудка.

- •Эвакуация содержимого желудка в двенадцатиперстную кишку. Эвакуация пищи (пищевого комка ) в двенадцатиперстную кишку. Энтерогастральный рефлекс.

- •Нервная регуляция секреторной функции поджелудочной железы. Гуморальная ( гормональная ) регуляция секреции поджелудочной железы.

- •Секреция сока поджелудочной железы. Фазы ( этапы ) секреции сока поджелудочной железы.

- •Состав желчи. Свойства желчи. Печеночная желчь. Пузырная желчь.

- •Регуляция желчеобразования. Регуляция желчевыведения.

- •Непищеварительные функции печени. Функции печени.

- •Регуляция секреторной функции ( секреции ) тонкой кишки. Местные рефлексы.

- •Двигательная функция тонкой кишки. Ритмическая сегментация. Маятникообразные сокращения. Перистальтические сокращения. Тонические сокращения.

- •Регуляция моторики тонкой кишки. Миогенный механизм. Моторный рефлексы. Тормозные рефлексы. Гуморальная ( гормональная ) регуляция моторики.

- •Всасывание в тонкой кишке. Функция всасывания тонкой кишки.

- •Сокоотделение в толстом кишечнике. Регуляция сокоотделения слизистой оболочки толстого кишечника. Ферменты толстого кишечника.

- •Двигательная активность толстого кишечника. Перистальтика толстого кишечника. Перистальтические волны. Антиперистальтические сокращения.

- •Миклофлора толстой кишки. Роль микрофлоры толстой кишки в процессе пищеварения и формировании иммунологической реактивности организма.

- •Акт дефекации. Опорожнение кишечника. Рефлекс дефекации. Стул.

- •Иммунная система пищеварительного тракта.

- •Тошнота. Причины возникновения тошноты. Механизм тошноты. Рвота. Акт рвоты. Причины рвоты. Механизм рвоты.

- •Физиология слизи желудочно-кишечного тракта

- •Нервная регуляция слюноотделения

- •Секреция желудочной слизи и гастрина

- •Торможение и регуляция желудочной секреции

- •Физиология секреции поджелудочной железы

- •Секреция ионов бикарбоната

- •Физиология всасывания ионов в кишечнике

- •Секреция бикарбоната в кишечнике

- •Всасывание белков в кишечнике

- •Всасывание жиров в кишечнике. Всасывание в толстом кишечнике

- •Всасывание в толстом кишечнике

- •Паралич механизма глотания

- •Нарушения функции желудка

- •Пептическая язва

- •Нетропическая спру

Нервная регуляция слюноотделения

На рисунке показаны проводящие парасимпатические нервные пути, регулирующие слюноотделение. Видно, что слюнные железы контролируются в основном парасимпатическими нервными сигналами на всем протяжении от верхнего до нижнего ядер слюноотделения в стволе мозга. Ядра слюноотделения расположены приблизительно в месте соединения продолговатого мозга с мостом и возбуждаются вкусовыми и тактильными раздражителями от языка и других зон ротовой полости и глотки. Многие вкусовые стимулы, особенно кислый вкус (вызванный кислотой), приводят к обильной секреции слюны, часто в 8-20 раз превышающей базальный уровень секреции. Кроме того, обычные тактильные стимулы, такие как гладкие объекты во рту (например, галька), вызывают выраженную саливацию, в то же время шершавые объекты вызывают меньшую саливацию и в некоторых случаях даже блокируют слюноотделение.

Слюноотделение также может быть вызвано или заторможено нервными сигналами, идущими в саливаторные ядра из более высоких отделов центральной нервной системы. Например, когда человек нюхает или ест любимую пищу, слюноотделение более выражено, чем при нелюбимой пище. Зона аппетита головного мозга, которая частично управляет этими эффектами, расположена ближе к парасимпатическим центрам переднего гипоталамуса. Ее функции в большей степени зависят от сигналов из вкусовой и обонятельной зон коры мозга или миндалевидного тела.

Слюноотделение также возникает рефлекторно в ответ на раздражение желудка и верхнего отдела тонкой кишки, особенно когда проглочена раздражающая пища или когда человека тошнит от каких-либо желудочно-кишечных погрешностей. Проглатывание слюны помогает снизить раздражающий фактор в желудочно-кишечном тракте путем растворения или нейтрализации раздражающих веществ.

Симпатическая стимуляция также может в небольшой степени усилить саливацию, но значительно меньше, чем парасимпатическая стимуляция. Симпатические нервы берут начало от верхнего шейного ганглия и идут вдоль стенок кровеносных сосудов в слюнные железы.

Второстепенный фактор, который влияет на секрецию слюны, — это кровоснабжение желез, поскольку секреция всегда требует поступления достаточного количества питательных веществ из крови. Сигналы парасимпатических нервов, вызывающие обильную саливацию, также умеренно расширяют кровеносные сосуды. Помимо этого слюноотделение само непосредственно расширяет кровеносные сосуды, обеспечивая таким образом усиленное питание слюнной железы в соответствии с потребностями секретирующих клеток. Частично этот дополнительный сосудорасширяющий эффект обусловлен калликреином, который выделяют активированные клетки слюнных желез. Калликреин действует как фермент, расщепляющий один из белков крови (альфа2-глобулин) и образующий брадикинин, который является сильным вазодилататором.

Секретом пищевода является только слизь, которая обеспечивает смазывание при глотании. Большая часть пищевода содержит множество простых слизистых желез. В гастральном и начальном (в меньшей степени) отделах пищевода также расположено большое количество сложных слизистых желез. Слизь, секретируемая этими железами в верхнем отделе пищевода, предотвращает повреждение слизистой вновь поступившей пищей, тогда как сложные слизистые железы, расположенные возле желудочно-пищеводного соединения, защищают стенку пищевода от раздражения кислыми желудочными соками, которые часто забрасываются из желудка обратно в нижний отдел пищевода. Несмотря на эту защиту, на гастральном конце пищевода нередко может образовываться пептическая язва.

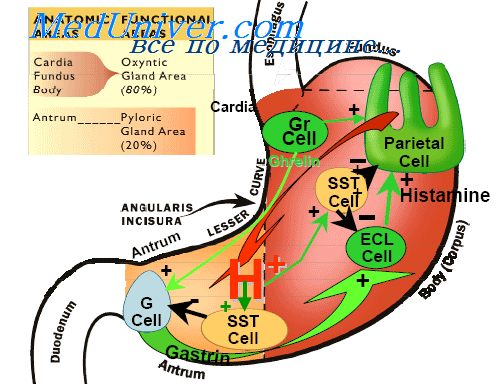

Помимо клеток, секретирующих слизь и покрывающих всю поверхность желудка, слизистая желудка имеет еще два важных типа тубулярных желез: фундалъные железы (также называемые собственными железами желудка) и пилорические железы. Фундальные железы (кислотопродуцирующие) выделяют соляную кислоту, пепсиноген, внутренний фактор и слизь. Пилорические железы выделяют главным образом слизь для защиты слизистой привратника от желудочной кислоты. Они также продуцируют гормон гастрин.

Фундальные железы расположены на внутренней поверхности тела и дна желудка проксимального отдела, составляющего 80%. Пилорические железы находятся в антральном отделе дистальной части желудка, занимающего 20%.

Типичная желудочная кислотопродуцирующая железа показана на рисунке. Она состоит из трех типов клеток: (1) слизистых шеечных клеток, которые секретируют в основном муцин; (2) пептических (или главных) клеток, которые секретируют большие количества пепсиногена; (3) париетальных (или кислотопродуцирующих) клеток, которые секретируют соляную кислоту и внутренний фактор. Секреция соляной кислоты париетальными клетками включает специальные механизмы.

Основной механизм секреции соляной кислоты. Во время стимуляции париетальные клетки секретируют раствор кислоты, который содержит около 160 ммоль соляной кислоты на литр, что является практически изотоничным по отношению к жидкостям тела. рН этой кислоты составляет около 0,8, что свидетельствует о высокой кислотности. При таком рН концентрация ионов водорода приблизительно в 3 млн раза больше, чем в артериальной крови. Чтобы концентрировать ионы водорода в таком огромном количестве, требуется более 1500 калорий энергии на 1 л желудочного сока.

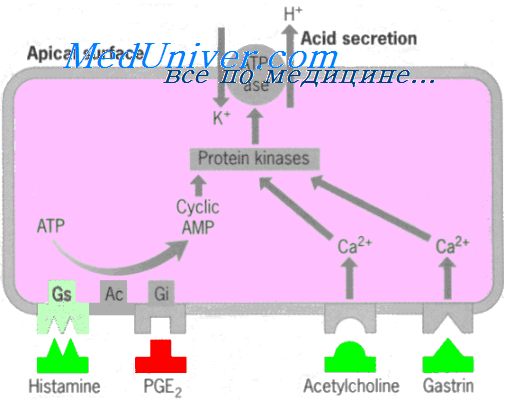

На рисунке схематически показано функциональное строение париетальной клетки, которая содержит большие разветвляющиеся внутриклеточные канальцы. Соляная кислота образуется в ворсинкоподобных выступах внутри этих канальцев и затем проводится через канальцы в секреторный конец клетки. Были сделаны различные предположения относительно химических механизмов образования соляной кислоты. Один из них, включает следующие этапы.

1. Ион хлора активно транспортируется из цитоплазмы париетальной клетки в просвет канальца, а ионы натрия активно транспортируются из канальца в цитоплазму париетальной клетки. Эти два эффекта одновременно создают в канальце отрицательный потенциал от -40 до -70 мВ, что, в свою очередь, вызывает диффузию положительно заряженных ионов калия и небольшого количества ионов натрия из цитоплазмы клетки в каналец. Таким образом, КС1 и NaCl (в гораздо меньшей степени) входят в канальцы.

2. Вода цитоплазмы клеток диссоциирует на ионы водорода и гидроксилъные ионы. Ионы водорода затем активно секретируются в каналец в обмен на ионы калия; этот активный процесс обмена катализируется Н+/К+-АТФ-азой. К тому же ионы натрия активно реабсорбируются отдельным натриевым насосом. Таким образом, большая часть ионов калия и натрия, которые диффундируют внутрь канальца, реабсорбируются в цитоплазму клеток, а ионы водорода занимают их место в канальце, создавая в канальце концентрированный раствор соляной кислоты. Соляная кислота затем секретируется наружу через открытый конец канальца в просвет железы.

3. Вода поступает внутрь канальца благодаря осмосу из-за избытка ионов внутри канальца. Таким образом, конечный секрет канальца содержит воду, соляную кислоту в концентрации в пределах от 150 до 160 мэкв/л, КС1 — в концентрации 15 мэкв/л и малое количество.

4. В итоге диоксид углерода, образованный как в процессе обмена веществ в клетке, так и поступивший в клетку из крови, соединяется под действием карбоангидразы с гидроксильными ионами (пункт 2), образуя ионы бикарбоната. Затем эти ионы диффундируют из клеточной цитоплазмы во внеклеточную жидкость в обмен на ионы хлора, которые поступают в клетку из внеклеточной жидкости и позднее секретируются в каналец.

Несколько малоразличаемых типов пепсиногена секретируются пептическими и слизистыми клетками желез желудка. Даже при таких условиях весь пепсиноген выполняет одинаковую функцию.

Во время начальной стадии секреции пепсиноген не имеет переваривающей активности. Однако как только он вступает в контакт с соляной кислотой, он активируется, превращаясь в активный пепсин. Во время этого процесса молекула пепсиногена, имеющая молекулярную массу около 42500, расщепляется, образуя молекулу пепсина, имеющего молекулярную массу около 35000.

Как активный протеолитический фермент пепсин работает только в сильно кислой среде (оптимальная рН от 1,8 до 3,5), а при рН около 5 он не имеет почти никакой протеолитической активности и за короткое время становится полностью неактивным. Соляная кислота, как и пепсин, также необходима для переваривания белка в желудке.

Секреция внутреннего фактора. Внутренний фактору необходимый для всасывания витамина B12 в подвздошной кишке, секретируется париетальными клетками наряду с секрецией соляной кислоты. Когда париетальные клетки желудка погибают, что часто случается при хронических гастритах, у человека не только развивается ахлоргидрия (недостаток секреции соляной кислоты), но также часто возникает пернициозная анемия, обусловленная нарушением созревания красных клеток крови при отсутствии стимуляции костного мозга витамином B12.