- •Физиология пищеварения. Физиология пищеварительной системы. Функции пищеварительной системы ( жкт ).

- •Состояние голода и насыщения. Чувство голода. Чувство насыщения. Гиперфагия. Афагия.

- •Секреторная функция пищеварительной системы. Секреция. Секрет пищеварительных желез.

- •Типы пищеварения. Собственный тип пищеварения. Аутолитический тип. Внутриклеточное пищеварение. Внеклеточное пищеварение — дистанционное и пристеночное.

- •Гормоны желудочно-кишечного тракта. Место образования гормонов жкт. Эффекты вызываемые гормонами желудочно - кишечного тракта.

- •Моторная функция желудочно-кишечного тракта. Гладкая мускулатура пищеварительного тракта. Cфинктеры жкт. Сократительная деятельность кишечника.

- •Координация сократительной деятельности. Медленные ритмические колебания. Продольный мышечный слой. Влияние катехоламинов на миоциты.

- •Всасывание. Функция всасывания кишечника. Транспорт питательных веществ. Щеточная кайма энтероцита. Гидролиз питательных веществ.

- •Всасывание макромолекул. Трансцитоз. Эндоцитоз. Экзоцитоз. Всасывание микромолекул энтероцитами. Всасывание витаминов.

- •Нервная регуляция секреции пищеварительных соков и моторики желудка и кишечника. Рефлекторная дуга центрального пищеводно - кишечного моторного рефлекса.

- •Гуморальная регуляция секреции пищеварительных соков и моторики желудка и кишечника. Гормональная регуляция пищеварительного тракта.

- •Периодическая деятельность пищеварительной системы. Голодная периодическая деятельность пищеварительного тракта. Мигрирующий моторный комплекс.

- •Пищеварение в ротовой полости и функция глотания. Ротовая полость.

- •Слюна. Слюноотделение. Количество слюны. Состав слюны. Первичный секрет.

- •Отделение слюны. Секреция слюны. Регуляция выделения слюны. Регуляция секреции слюны. Центр слюноотделения.

- •Жевание. Акт жевания. Регуляция жевания. Центр жевания.

- •Глотание. Акт глотания. Фазы глотания. Пищевой комок.

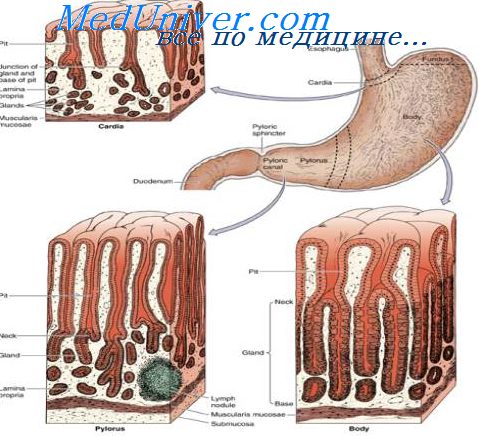

- •Пищеварение в желудке. Функции желудка.

- •Секреторная функция желудка. Желудочный сок. Состав желудочного сока.

- •Соляная кислота. Механизм секреции соляной кислоты. Образование соляной кислоты в желудке.

- •Ферменты желудочного сока и их роль в пищеварении.

- •Желудочная слизь и ее значение. Слизь желудка. Функции желудочной слизи.

- •Регуляция секреции желудочного сока. Принципы секреции желудочного сока.

- •Фазы желудочной секреции. Нейрогуморальная фаза. Кишечная фаза.

- •Желудочная секреция при переваривании различных пищевых веществ. Секреция на белки. Секреция на углеводы. Секреция на молоко.

- •Сократительная деятельность мускулатуры желудка. Сокращение желудка. Работа желудка.

- •Регуляция сократительной деятельности желудка. Сокращение желудка.

- •Эвакуация содержимого желудка в двенадцатиперстную кишку. Эвакуация пищи (пищевого комка ) в двенадцатиперстную кишку. Энтерогастральный рефлекс.

- •Нервная регуляция секреторной функции поджелудочной железы. Гуморальная ( гормональная ) регуляция секреции поджелудочной железы.

- •Секреция сока поджелудочной железы. Фазы ( этапы ) секреции сока поджелудочной железы.

- •Состав желчи. Свойства желчи. Печеночная желчь. Пузырная желчь.

- •Регуляция желчеобразования. Регуляция желчевыведения.

- •Непищеварительные функции печени. Функции печени.

- •Регуляция секреторной функции ( секреции ) тонкой кишки. Местные рефлексы.

- •Двигательная функция тонкой кишки. Ритмическая сегментация. Маятникообразные сокращения. Перистальтические сокращения. Тонические сокращения.

- •Регуляция моторики тонкой кишки. Миогенный механизм. Моторный рефлексы. Тормозные рефлексы. Гуморальная ( гормональная ) регуляция моторики.

- •Всасывание в тонкой кишке. Функция всасывания тонкой кишки.

- •Сокоотделение в толстом кишечнике. Регуляция сокоотделения слизистой оболочки толстого кишечника. Ферменты толстого кишечника.

- •Двигательная активность толстого кишечника. Перистальтика толстого кишечника. Перистальтические волны. Антиперистальтические сокращения.

- •Миклофлора толстой кишки. Роль микрофлоры толстой кишки в процессе пищеварения и формировании иммунологической реактивности организма.

- •Акт дефекации. Опорожнение кишечника. Рефлекс дефекации. Стул.

- •Иммунная система пищеварительного тракта.

- •Тошнота. Причины возникновения тошноты. Механизм тошноты. Рвота. Акт рвоты. Причины рвоты. Механизм рвоты.

- •Физиология слизи желудочно-кишечного тракта

- •Нервная регуляция слюноотделения

- •Секреция желудочной слизи и гастрина

- •Торможение и регуляция желудочной секреции

- •Физиология секреции поджелудочной железы

- •Секреция ионов бикарбоната

- •Физиология всасывания ионов в кишечнике

- •Секреция бикарбоната в кишечнике

- •Всасывание белков в кишечнике

- •Всасывание жиров в кишечнике. Всасывание в толстом кишечнике

- •Всасывание в толстом кишечнике

- •Паралич механизма глотания

- •Нарушения функции желудка

- •Пептическая язва

- •Нетропическая спру

Физиология слизи желудочно-кишечного тракта

Слизь — это вязкий секрет, состоящий в основном из воды, электролитов и смеси нескольких гликопротеинов, которые, в свою очередь, состоят из сложных полисахаридов, связанных с гораздо меньшим количеством белка. Слизь в разных частях желудочно-кишечного тракта немного отличается, но везде имеет определенные свойства, которые делают ее превосходной смазкой и защитой для стенки кишки. Во-первых, слизь обладает адгезивными свойствами, которые позволяют ей плотно прилипать к пище или иным частицам и в виде тонкой пленки распределяться по поверхности.

Во-вторых, она имеет достаточную консистенцию, чтобы покрывать стенку кишки и предотвращать непосредственный контакт большинства пищевых частиц со слизистой. В-третьих, слизь обладает низкой устойчивостью к слипанию, таким образом частицы без труда могут скользить по эпителию. В-четвертых, слизь вызывает прилипание фекальных частиц одна к другой, формируя каловые массы, которые изгоняются во время кишечной перистальтики. В-пятых, слизь весьма устойчива к перевариванию желудочно-кишечными ферментами. В-шестых, гликопротеины слизи имеют амфотерные свойства. Это значит, что они способны к буферизации небольшого количества как кислот, так и щелочей. Слизь часто содержит умеренные количества ионов бикарбоната, которые специфически нейтрализуют кислоту.

Таким образом, слизь обладает свойством облегчать слипание пищи по всему пищеварительному тракту и предотвращает нарушение целостности или химическое повреждение эпителия. Когда выделение слюны слюнными железами нарушается, человеку становится трудно глотать большие куски пищи, даже если запивать их большим количеством воды.

Основными железами слюноотделения являются околоушные, подчелюстные и подъязычные, в дополнение к ним имеется большое количество малых щечных желез. Дневная секреция слюны в норме варьирует между 800 и 1500 мл со средним значением в 1000 мл.

Слюна включает два основных вида секрета: (1) серозный секрет, содержащий птиалин (амилазу), который является ферментом для переваривания крахмала; (2) слизистый секрет, содержащий муцин для смазывания и защиты поверхности.

Околоушные железы продуцируют практически полностью серозный тип секрета, в то время как подчелюстные и подъязычные железы выделяют оба типа секрета: и серозный, и слизистый. Щечные железы секретируют только слизь. Слюна имеет рН между 6,0 и 7,0, что наиболее благоприятно для переваривающей активности птиалина.

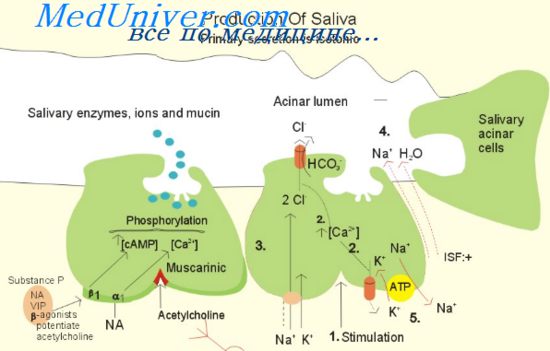

Секреция ионов. Слюна содержит большое количество калия и ионов бикарбоната, а концентрация как ионов натрия, так и ионов хлора в слюне в несколько раз меньше, чем в плазме. Эти особенности концентрации ионов в слюне можно понять, основываясь на следующем объяснении механизмов секреции слюны.

На рисунке показана секреция слюны подчелюстной железой, которая является типичной сложной железой и содержит ацинусы и слюнные протоки. Секреция слюны — это двухэтапный процесс: на первом этапе задействованы ацинусы, на втором — слюнные протоки. Ацинусы секретируют первичный секрет, который содержит птиалин и/или слизь в растворе с концентрацией ионов, не сильно отличающейся от концентрации ионов в типичной внеклеточной жидкости. По мере прохождения первичного секрета по протокам происходят два больших активных транспортных процесса, которые значительно изменяют ионный состав жидкости в слюне.

Во-первых, ионы натрия активно реабсорбируются всеми слюнными протоками, а ионы калия активно секретируются в обмен на натрий, поэтому концентрация ионов натрия в слюне значительно уменьшается, в то время как концентрация ионов калия увеличивается. Однако реабсорбция натрия преобладает над секрецией калия; это, в свою очередь, способствует тому, что ионы хлора реабсорбируются пассивно. Таким образом, концентрация ионов хлора в слюнной жидкости падает до очень низких значений соразмерно с уменьшением концентрации ионов натрия в протоках.

Во-вторых, ионы бикарбоната секретируются эпителием протоков в просвет протока. Отчасти это вызвано пассивным обменом ионов бикарбоната на ионы хлора, а частично это может быть результатом активного процесса секреции.

В итоге этих транспортных процессов концентрация ионов натрия и хлора в слюне составляет в состоянии покоя лишь около 15 мэкв/л для каждого, что составляет приблизительно 1/7-1/10 их концентрации в плазме. Напротив, концентрация ионов калия оказывается равной около 30 мэкв/л, что в 7 раз превышает концентрацию в плазме, а содержание ионов бикарбоната составляет от 50 до 70 мэкв/л, что приблизительно в 2-3 раза выше, чем в плазме.

Во время максимальной саливации концентрация ионов в слюне значительно изменяется из-за того, что скорость образования первичного секрета ацинусами может увеличиваться в 20 раз. Затем этот секрет протекает через протоки так стремительно, что изменение состава секрета в протоках значительно редуцируется, поэтому когда выделяется обильное количество слюны, концентрация хлорида натрия составляет лишь 1/2 или 2/3 содержания его в плазме, а концентрация калия увеличивается лишь в 4 раза по сравнению с плазмой.

В состоянии бодрствования и покоя ежеминутно выделяются около 0,5 мл слюны, в основном слизистого типа; во время сна секреция значительно уменьшается. Секреция играет исключительно важную роль в поддержании здоровья тканей полости рта. Ротовая полость насыщена патогенными бактериями, которые могут легко разрушить ткани и вызывать кариес зубов. Слюна помогает предотвращать разрушительные процессы несколькими способами. Первый. Слюноотделение помогает смывать патогенные бактерии так же, как и частицы пищи, что предотвращает поддержку их жизнедеятельности.

Второй. Слюна содержит несколько факторов, разрушающих бактерии. Один из них — ионы тиоционата, а также другие некоторые протеолитические ферменты, наиболее важный из которых лизоцим. Лизоцим (а) атакует бактерию, (б) создает возможность проникновения ионов тиоционата в бактерии, где эти ионы в свою очередь становятся бактерицидными, (в) перерабатывает частички пищи, лишая таким образом бактерии метаболической поддержки.

Третий. Слюна часто содержит значительные количества белковых антител, которые могут уничтожать бактерии в полости рта, в том числе вызывающие кариес зубов. При отсутствии саливации ткани ротовой полости очень часто изъязвляются и в некоторых случаях инфицируются, а кариес зубов может стать угрожающим.