- •Физиология пищеварения. Физиология пищеварительной системы. Функции пищеварительной системы ( жкт ).

- •Состояние голода и насыщения. Чувство голода. Чувство насыщения. Гиперфагия. Афагия.

- •Секреторная функция пищеварительной системы. Секреция. Секрет пищеварительных желез.

- •Типы пищеварения. Собственный тип пищеварения. Аутолитический тип. Внутриклеточное пищеварение. Внеклеточное пищеварение — дистанционное и пристеночное.

- •Гормоны желудочно-кишечного тракта. Место образования гормонов жкт. Эффекты вызываемые гормонами желудочно - кишечного тракта.

- •Моторная функция желудочно-кишечного тракта. Гладкая мускулатура пищеварительного тракта. Cфинктеры жкт. Сократительная деятельность кишечника.

- •Координация сократительной деятельности. Медленные ритмические колебания. Продольный мышечный слой. Влияние катехоламинов на миоциты.

- •Всасывание. Функция всасывания кишечника. Транспорт питательных веществ. Щеточная кайма энтероцита. Гидролиз питательных веществ.

- •Всасывание макромолекул. Трансцитоз. Эндоцитоз. Экзоцитоз. Всасывание микромолекул энтероцитами. Всасывание витаминов.

- •Нервная регуляция секреции пищеварительных соков и моторики желудка и кишечника. Рефлекторная дуга центрального пищеводно - кишечного моторного рефлекса.

- •Гуморальная регуляция секреции пищеварительных соков и моторики желудка и кишечника. Гормональная регуляция пищеварительного тракта.

- •Периодическая деятельность пищеварительной системы. Голодная периодическая деятельность пищеварительного тракта. Мигрирующий моторный комплекс.

- •Пищеварение в ротовой полости и функция глотания. Ротовая полость.

- •Слюна. Слюноотделение. Количество слюны. Состав слюны. Первичный секрет.

- •Отделение слюны. Секреция слюны. Регуляция выделения слюны. Регуляция секреции слюны. Центр слюноотделения.

- •Жевание. Акт жевания. Регуляция жевания. Центр жевания.

- •Глотание. Акт глотания. Фазы глотания. Пищевой комок.

- •Пищеварение в желудке. Функции желудка.

- •Секреторная функция желудка. Желудочный сок. Состав желудочного сока.

- •Соляная кислота. Механизм секреции соляной кислоты. Образование соляной кислоты в желудке.

- •Ферменты желудочного сока и их роль в пищеварении.

- •Желудочная слизь и ее значение. Слизь желудка. Функции желудочной слизи.

- •Регуляция секреции желудочного сока. Принципы секреции желудочного сока.

- •Фазы желудочной секреции. Нейрогуморальная фаза. Кишечная фаза.

- •Желудочная секреция при переваривании различных пищевых веществ. Секреция на белки. Секреция на углеводы. Секреция на молоко.

- •Сократительная деятельность мускулатуры желудка. Сокращение желудка. Работа желудка.

- •Регуляция сократительной деятельности желудка. Сокращение желудка.

- •Эвакуация содержимого желудка в двенадцатиперстную кишку. Эвакуация пищи (пищевого комка ) в двенадцатиперстную кишку. Энтерогастральный рефлекс.

- •Нервная регуляция секреторной функции поджелудочной железы. Гуморальная ( гормональная ) регуляция секреции поджелудочной железы.

- •Секреция сока поджелудочной железы. Фазы ( этапы ) секреции сока поджелудочной железы.

- •Состав желчи. Свойства желчи. Печеночная желчь. Пузырная желчь.

- •Регуляция желчеобразования. Регуляция желчевыведения.

- •Непищеварительные функции печени. Функции печени.

- •Регуляция секреторной функции ( секреции ) тонкой кишки. Местные рефлексы.

- •Двигательная функция тонкой кишки. Ритмическая сегментация. Маятникообразные сокращения. Перистальтические сокращения. Тонические сокращения.

- •Регуляция моторики тонкой кишки. Миогенный механизм. Моторный рефлексы. Тормозные рефлексы. Гуморальная ( гормональная ) регуляция моторики.

- •Всасывание в тонкой кишке. Функция всасывания тонкой кишки.

- •Сокоотделение в толстом кишечнике. Регуляция сокоотделения слизистой оболочки толстого кишечника. Ферменты толстого кишечника.

- •Двигательная активность толстого кишечника. Перистальтика толстого кишечника. Перистальтические волны. Антиперистальтические сокращения.

- •Миклофлора толстой кишки. Роль микрофлоры толстой кишки в процессе пищеварения и формировании иммунологической реактивности организма.

- •Акт дефекации. Опорожнение кишечника. Рефлекс дефекации. Стул.

- •Иммунная система пищеварительного тракта.

- •Тошнота. Причины возникновения тошноты. Механизм тошноты. Рвота. Акт рвоты. Причины рвоты. Механизм рвоты.

- •Физиология слизи желудочно-кишечного тракта

- •Нервная регуляция слюноотделения

- •Секреция желудочной слизи и гастрина

- •Торможение и регуляция желудочной секреции

- •Физиология секреции поджелудочной железы

- •Секреция ионов бикарбоната

- •Физиология всасывания ионов в кишечнике

- •Секреция бикарбоната в кишечнике

- •Всасывание белков в кишечнике

- •Всасывание жиров в кишечнике. Всасывание в толстом кишечнике

- •Всасывание в толстом кишечнике

- •Паралич механизма глотания

- •Нарушения функции желудка

- •Пептическая язва

- •Нетропическая спру

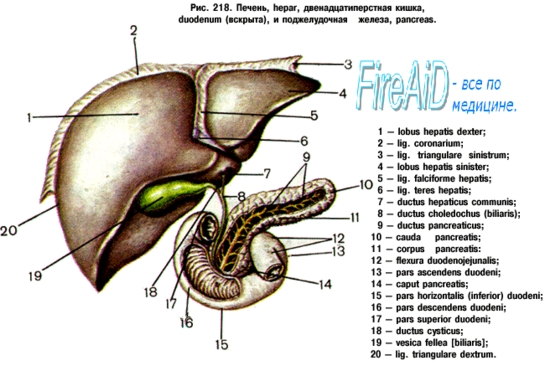

Непищеварительные функции печени. Функции печени.

Деятельность печени в большой степени влияет на состояние обмена веществ организма. В печени синтезируется основное количество белков плазмы крови — альбумины, глобулины, факторы свертывания крови (протромбин, фибриноген и др.). В гепатоцитах синтезируется и депонируется гликоген, из которого образуется глюкоза при возрастании энергетических затрат организма (например, во время мышечной деятельности) для поддержания константного уровня ее концентрации в крови. Это происходит под влиянием нервных импульсов по симпатическим нервам, адреналина и глюкагона. Гепатоциты также расщепляют жиры до жирных кислот. Печень оказывает косвенное влияние на обмен веществ, осуществляя дезактивацию гормонов. Белково-пептидные гормоны дезактивируются протеиназами, стероидные — гидроксилазами, катехоламины — моноаминоксидазой.

Печень защищает организм от ядовитых продуктов пищеварения, поступающих из кишечника (индола, скатола, фенола) и чужеродных веществ. Обезвреживание токсичных веществ гепатоциты осуществляют за счет их окисления, восстановления, соединения с глюкуроновой и серной кислотами, глицином и глутамином, что приводит к образованию неядовитых продуктов.

При дезаминировании промежуточных продуктов белкового обмена в гепатоцитах образуется токсичный аммиак, который инактивируется за счет синтеза из него мочевины.

Пищеварение в тонком кишечнике. Секреторная функция тонкой кишки. Бруннеровы железы. Либеркюновы железы. Полостное и мембранное пищеварение.

Пищеварение в тонком кишечнике

В тонкой кишке осуществляются завершающие стадии гидролиза пищевых веществ, начатого с помощью ферментов слюны, желудочного и поджелудочного соков. В кишечном соке имеется полный набор ферментов, расщепляющий поли- и олигомеры пищевых веществ до мономеров, которые по мере своего образования всасываются слизистой оболочкой тонкой кишки в кровь и лимфу. Начинается гидролиз пищевых веществ в тонкой кишке в процессе полостного пищеварения, а завершается при осуществлении пристеночного (мембранного пищеварения).

Секреторная функция тонкой кишки

Кишечный сок является продуктом секреторной активности всей слизистой оболочки тонкой кишки. В проксимальном отделе двенадцатиперстной кишки сок вырабатывается бруннеровыми железами. Секрет этих желез содержит значительное количество слизи, которая защищает слизистую оболочку двенадцатиперстной кишки от механического и химического раздражения. Основная часть кишечного сока выделяется либеркюновыми железами. Они заложены в криптах у основания ворсинок. В образовании сока принимают участие все энтероциты. Они обладают высокой пролифера-тивной активностью, в результате чего происходит их перемещение от основания ворсинки до ее вершины, где они подвергаются слущиванию (десквамации) и становятся компонентом кишечного сока. В полости кишки слущенные эпителиальные клетки распадаются, освобождая содержащиеся в них ферменты.

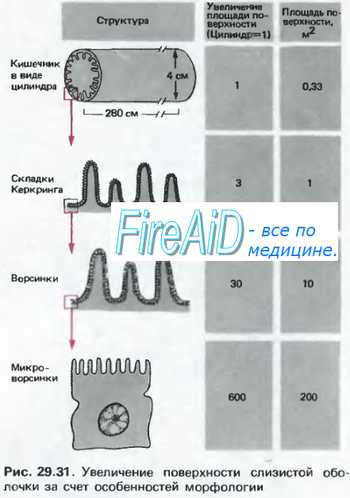

Мембраны апикальной поверхности эпителиоцитов покрыты большим числом микроворсинок, связанных с гликокаликсом. Они создают большую площадь, на которой фиксированы молекулы ферментов. Эти ферменты транспортируются из эпителиоцита и адсорбируются из содержимого тонкой кишки. Они обусловливают мембранное пищеварение. Слизистая оболочка кишки покрыта слоем слизи. Она вырабатывается бокаловидными клетками. Слизь не только защищает слизистую оболочку от химического и механического повреждения, но и является субстратом, на котором абсорбируются ферменты.

Слизистая оболочка тонкой кишки взрослого человека выделяет за сутки около 2,5 л сока. Он состоит из жидкой и плотной частей. Жидкая часть содержит небольшое количество ферментов, катионы (Na+, K+, Са2+ и др.), анионы (в основном HCO3, СГ), белки, аминокислоты, мочевину, молочную кислоту и др. Ее рН 7,2—7,5. В плотной части кишечного сока содержится основное количество ферментов, слущенные эпителиоциты и их фрагменты, лейкоциты и слизь.

В кишечном соке и в энтероцитах имеется около 20 ферментов, осуществляющих заключительный гидролиз пищевых веществ. Ферменты, вырабатываемые эпителиальными клетками, вначале проявляют свою активность в процессе мембранного пищеварения (на поверхности микроворсинок и нитей гликокаликса, а после слущивания энтероцитов принимают участие в полостном пищеварении. К этим ферментам относятся лейцинаминопептидиза, нуклеаза, нуклеотидаза, липаза, фосфолипаза, щелочная фосфатаза, холинэстераза.

В кишечном соке содержится энтерокиназа, которая выходит из десква-мированных эпителиальных клеток и активирует трипсиноген поджелудочного сока. Лейцинаминопептидаза расщепляет пептиды до аминокислот. Фосфатазы осуществляют гидролиз моноэфиров ортофосфорной кислоты. Нуклеаза деполимеризует нуклеиновые кислоты, а нуклеотидиза дефосфо-рилизует мононуклеотиды.

Ферменты, связанные с мембраной энтероцитов, имеют высокую активность. Олигосахаридазы и дисахаридазы завершают гидролиз углеводов превращая их в моносахариды. Аминопептидазы и дипептидазы осуществляют расщепление пептидов до аминокислот. Моноглицеридлипазы завершают гидролиз жиров.

Таким образом, в процессе полостного пищеварения в тонкой кишке образуются олигомеры молекул пищевых веществ. Из полости кишки олигомеры разной степени сложности проникают через слой слизи на гликока-ликс и подвергаются дополнительному гидролизу (за счет ферментов, адсорбированных в слизи и на гликокаликсе). Заключительный гидролиз алигомеров происходит на мембране микроворсинок апикальной части энтероцитов (мембранное пищеварение). Мембранное пищеварение характеризуется высокой эффективностью, так как происходит на очень большой площади.