- •Физиология пищеварения. Физиология пищеварительной системы. Функции пищеварительной системы ( жкт ).

- •Состояние голода и насыщения. Чувство голода. Чувство насыщения. Гиперфагия. Афагия.

- •Секреторная функция пищеварительной системы. Секреция. Секрет пищеварительных желез.

- •Типы пищеварения. Собственный тип пищеварения. Аутолитический тип. Внутриклеточное пищеварение. Внеклеточное пищеварение — дистанционное и пристеночное.

- •Гормоны желудочно-кишечного тракта. Место образования гормонов жкт. Эффекты вызываемые гормонами желудочно - кишечного тракта.

- •Моторная функция желудочно-кишечного тракта. Гладкая мускулатура пищеварительного тракта. Cфинктеры жкт. Сократительная деятельность кишечника.

- •Координация сократительной деятельности. Медленные ритмические колебания. Продольный мышечный слой. Влияние катехоламинов на миоциты.

- •Всасывание. Функция всасывания кишечника. Транспорт питательных веществ. Щеточная кайма энтероцита. Гидролиз питательных веществ.

- •Всасывание макромолекул. Трансцитоз. Эндоцитоз. Экзоцитоз. Всасывание микромолекул энтероцитами. Всасывание витаминов.

- •Нервная регуляция секреции пищеварительных соков и моторики желудка и кишечника. Рефлекторная дуга центрального пищеводно - кишечного моторного рефлекса.

- •Гуморальная регуляция секреции пищеварительных соков и моторики желудка и кишечника. Гормональная регуляция пищеварительного тракта.

- •Периодическая деятельность пищеварительной системы. Голодная периодическая деятельность пищеварительного тракта. Мигрирующий моторный комплекс.

- •Пищеварение в ротовой полости и функция глотания. Ротовая полость.

- •Слюна. Слюноотделение. Количество слюны. Состав слюны. Первичный секрет.

- •Отделение слюны. Секреция слюны. Регуляция выделения слюны. Регуляция секреции слюны. Центр слюноотделения.

- •Жевание. Акт жевания. Регуляция жевания. Центр жевания.

- •Глотание. Акт глотания. Фазы глотания. Пищевой комок.

- •Пищеварение в желудке. Функции желудка.

- •Секреторная функция желудка. Желудочный сок. Состав желудочного сока.

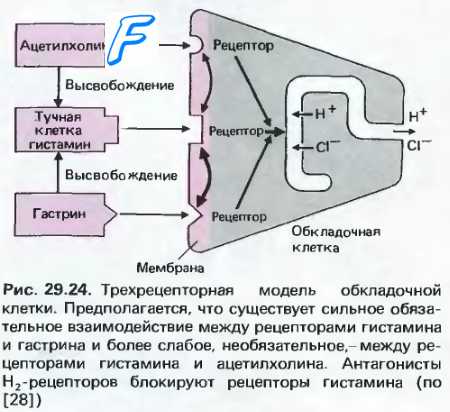

- •Соляная кислота. Механизм секреции соляной кислоты. Образование соляной кислоты в желудке.

- •Ферменты желудочного сока и их роль в пищеварении.

- •Желудочная слизь и ее значение. Слизь желудка. Функции желудочной слизи.

- •Регуляция секреции желудочного сока. Принципы секреции желудочного сока.

- •Фазы желудочной секреции. Нейрогуморальная фаза. Кишечная фаза.

- •Желудочная секреция при переваривании различных пищевых веществ. Секреция на белки. Секреция на углеводы. Секреция на молоко.

- •Сократительная деятельность мускулатуры желудка. Сокращение желудка. Работа желудка.

- •Регуляция сократительной деятельности желудка. Сокращение желудка.

- •Эвакуация содержимого желудка в двенадцатиперстную кишку. Эвакуация пищи (пищевого комка ) в двенадцатиперстную кишку. Энтерогастральный рефлекс.

- •Нервная регуляция секреторной функции поджелудочной железы. Гуморальная ( гормональная ) регуляция секреции поджелудочной железы.

- •Секреция сока поджелудочной железы. Фазы ( этапы ) секреции сока поджелудочной железы.

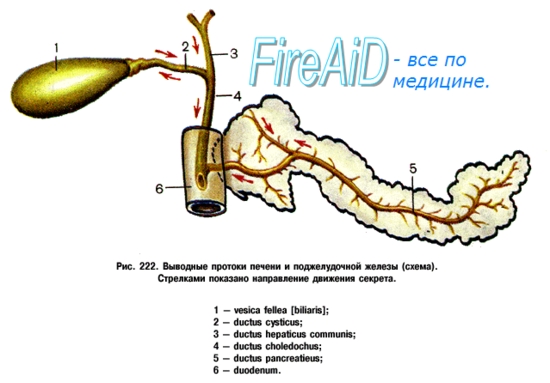

- •Состав желчи. Свойства желчи. Печеночная желчь. Пузырная желчь.

- •Регуляция желчеобразования. Регуляция желчевыведения.

- •Непищеварительные функции печени. Функции печени.

- •Регуляция секреторной функции ( секреции ) тонкой кишки. Местные рефлексы.

- •Двигательная функция тонкой кишки. Ритмическая сегментация. Маятникообразные сокращения. Перистальтические сокращения. Тонические сокращения.

- •Регуляция моторики тонкой кишки. Миогенный механизм. Моторный рефлексы. Тормозные рефлексы. Гуморальная ( гормональная ) регуляция моторики.

- •Всасывание в тонкой кишке. Функция всасывания тонкой кишки.

- •Сокоотделение в толстом кишечнике. Регуляция сокоотделения слизистой оболочки толстого кишечника. Ферменты толстого кишечника.

- •Двигательная активность толстого кишечника. Перистальтика толстого кишечника. Перистальтические волны. Антиперистальтические сокращения.

- •Миклофлора толстой кишки. Роль микрофлоры толстой кишки в процессе пищеварения и формировании иммунологической реактивности организма.

- •Акт дефекации. Опорожнение кишечника. Рефлекс дефекации. Стул.

- •Иммунная система пищеварительного тракта.

- •Тошнота. Причины возникновения тошноты. Механизм тошноты. Рвота. Акт рвоты. Причины рвоты. Механизм рвоты.

- •Физиология слизи желудочно-кишечного тракта

- •Нервная регуляция слюноотделения

- •Секреция желудочной слизи и гастрина

- •Торможение и регуляция желудочной секреции

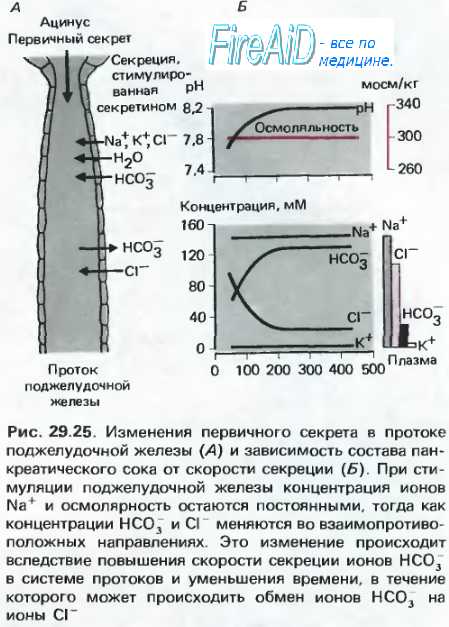

- •Физиология секреции поджелудочной железы

- •Секреция ионов бикарбоната

- •Физиология всасывания ионов в кишечнике

- •Секреция бикарбоната в кишечнике

- •Всасывание белков в кишечнике

- •Всасывание жиров в кишечнике. Всасывание в толстом кишечнике

- •Всасывание в толстом кишечнике

- •Паралич механизма глотания

- •Нарушения функции желудка

- •Пептическая язва

- •Нетропическая спру

Эвакуация содержимого желудка в двенадцатиперстную кишку. Эвакуация пищи (пищевого комка ) в двенадцатиперстную кишку. Энтерогастральный рефлекс.

Желудочное содержимое переходит в двенадцатиперстную кишку порциями. Этот процесс осуществляется благодаря согласованной деятельности мускулатуры антрального отдела желудка, пилорического сфинктера и двенадцатиперстной кишки. Скорость эвакуации содержимого желудка зависит от ряда условий. 1. Чем больше давление в желудке превышает давление в двенадцатиперстной кишке и чем ниже тонус мышечных волокон пилорического сфинктера, тем больше скорость эвакуации. Градиент давлений достигает 20—30 см водн. ст. 2. Жидкая часть желудочного содержимого начинает поступать в кишку вскоре после приема пищи. Скорость перехода кашицеобразного химуса из желудка постепенно замедляется. Твердые компоненты пищи задерживаются в желудке до их измельчения до частичек размером в 2—3 мм. Если человеком была принята средняя по объему порция смешанной пищи, то она задерживается в желудке на 3,5—4,5 ч. 3. С возрастанием объема принятой пищи продолжительность эвакуации возрастает. Так, удвоение объема твердой углеводной пищи удлиняет процесс эвакуации на 17 %, а белково-жировой — на 43 %. 4. При прочих равных условиях быстрее всего покидает желудок углеводная пища, дольше задерживается в желудке белковая пища и еще дольше — жирная. 5. Высокое осмотическое давление желудочного содержимого замедляет процесс его эвакуации.

Важным регулятором сократительной активности пилорического сфинктера является рН эвакуируемых порций желудочного содержимого. Раздражение кислым химусом хеморецепторов слизистой оболочки пилорического отдела рефлекторно способствует открытию сфинктера и переходу порции химуса в двенадцатиперстную кишку. Раздражение соляной кислотой хеморецепторов кишки вызывает рефлекторное торможение мускулатуры желудка (энтерогастральный рефлекс) и сокращение пилорического сфинктера. Такую же направленность имеет рефлекс с механорецеп-торов двенадцатиперстной кишки. По мере ощелачивания поступившей в кишку порции желудочного содержимого панкреатическим и кишечным соками, а также желчью, описанные рефлекторные реакции с хеморецепторов слизистой оболочки кишки прекращаются и создаются условия для эвакуации из пилорического отдела желудка другой порции химуса.

Рефлекторная дуга этих рефлексов замыкается как в центрах мозга, так и на периферии (в экстраорганных и интраорганных ганглиях).

Рефлекторная регуляция эвакуаторной функции подкрепляется гуморальными факторами. Так, выделяющиеся эндокринными клетками кишки под влиянием соляной кислоты секретин и холецистокинин тормозят моторику желудка и эвакуацию. Но в тоже время они ускоряют ощелачивание химуса в двенадцатиперстной кишке, стимулируя выработку панкреатического сока. Другие гастроинтестинальные гормоны (энкефалины и ГИП) тормозят моторику желудка и эвакуаторную функцию.

Пищеварение в двенадцатиперстной кишке. Пищеварительные функции поджелудочной железы.

Пищеварение в двенадцатиперстной кишке

В двенадцатиперстной кишке продолжается процесс гидролиза пищевых веществ, начатый в желудке. Но его объем значительно возрастает, так как в полость кишки выделяются пищеварительные соки поджелудочной железы и кишечных желез, содержащие ферменты для гидролиза белков, жиров и углеводов. Эти ферменты наиболее активны в щелочной среде, которая создается пищеварительными соками поджелудочной железы, бруннеровых и либеркюнновых желез, а также желчью.

Пищеварительные функции поджелудочной железы

За сутки поджелудочная железа человека выделяет от 1,5 до 2,5 л сока, который вырабатывается ацинарными, центроацинарными и эпителиальными клетками протоков железы. В состоянии относительного покоя (натощак) железа выделяет небольшое количество сока, а при поступлении желудочного содержимого в двенадцатиперстную кишку скорость сокоотделения возрастает до 4,7 мл/мин.

Состав панкреатического сока. Свойства панкреатического сока. Ферменты поджелудочной железы.

Панкреатический сок имеет высокую концентрацию бикарбонатов, которые обусловливают его щелочную реакцию. Его рН колеблется от 7,5 до 8,8. В соке содержатся хлориды натрия, калия и кальция, сульфаты и фосфаты. Вода и электролиты выделяются в основном центроацинарными и эпителиальными клетками выводах протоков. В состав сока входит и слизь, которая вырабатывается бокаловидными клетками главного протока поджелудочной железы.

Панкреатический сок богат ферментами, осуществляющими гидролиз белков, жиров и углеводов. Они вырабатываются ацинарными панкреацитами.

Протеолитические ферменты (трипсин, химотрипсин, эластаза, карбок-сипептидазы А и В) выделяются панкреацитами в неактивном состоянии, что предотвращает самопереваривание клеток. Трипсиноген превращается в трипсин в полости двенадцатиперстной кишки под влиянием фермента энтерокиназы, который вырабатывается слизистой оболочкой кишки. Выделение энторокинизы обусловлено влиянием желчных кислот. С появлением трипсина наступает аутокаталитический процесс активации всех протеолитических ферментов, выделяющихся в зимогенной форме.

Трипсин, химотрипсин и эластаза расщепляют внутренние пептидные связи белковой молекулы и высокомолекулярных полипептидов. Процесс гидролиза завершается образованием низкомолекулярных пептидов и аминокислот. Образовавшиеся пептиды подвергаются заключительному гидролизу карбоксипептидазами А и В, которые расщепляют С-концевые связи молекул белков и пептидов с образованием аминокислот.

Содержащаяся в панкреатическом соке а-амилаза расщепляет крахмал на декстрины, мальтозу и мальтотриозу. Ионы кальция, входящие в состав ос-амилазы, обеспечивают устойчивость фермента при изменении рН среды и ее температуры, а также препятствуют его гидролизу под влиянием протеолитических ферментов.

Панкреатическая липаза секретируется в активной форме. Но ее активность значительно возрастает под влиянием колипазы после ее активации в двенадцатиперстной кишке трипсином. Колипаза образует комплекс с панкреатической липазой. В образовании этого комплекса участвуют соли жирных кислот. Липаза гидролизует жир на моноглицериды и жирные кислоты. Эффективность гидролиза жира резко возрастает после его эмульгирования желчными кислотами и их солями.

Под влиянием холестеразы холестериды расщепляются до холестерина и жирных кислот. Фосфолипиды подвергаются гидролизу с помощью панкреатической фосфолипазы А2, которая активируется трипсином. Конечными продуктами гидролиза являются жирная кислота и изолецетин. Рибо-нуклеазы и дезоксирибонуклеазы панкреатического сока расщепляют РНК и ДНК пищевых веществ до нуклеотидов.