- •Физиология пищеварения. Физиология пищеварительной системы. Функции пищеварительной системы ( жкт ).

- •Состояние голода и насыщения. Чувство голода. Чувство насыщения. Гиперфагия. Афагия.

- •Секреторная функция пищеварительной системы. Секреция. Секрет пищеварительных желез.

- •Типы пищеварения. Собственный тип пищеварения. Аутолитический тип. Внутриклеточное пищеварение. Внеклеточное пищеварение — дистанционное и пристеночное.

- •Гормоны желудочно-кишечного тракта. Место образования гормонов жкт. Эффекты вызываемые гормонами желудочно - кишечного тракта.

- •Моторная функция желудочно-кишечного тракта. Гладкая мускулатура пищеварительного тракта. Cфинктеры жкт. Сократительная деятельность кишечника.

- •Координация сократительной деятельности. Медленные ритмические колебания. Продольный мышечный слой. Влияние катехоламинов на миоциты.

- •Всасывание. Функция всасывания кишечника. Транспорт питательных веществ. Щеточная кайма энтероцита. Гидролиз питательных веществ.

- •Всасывание макромолекул. Трансцитоз. Эндоцитоз. Экзоцитоз. Всасывание микромолекул энтероцитами. Всасывание витаминов.

- •Нервная регуляция секреции пищеварительных соков и моторики желудка и кишечника. Рефлекторная дуга центрального пищеводно - кишечного моторного рефлекса.

- •Гуморальная регуляция секреции пищеварительных соков и моторики желудка и кишечника. Гормональная регуляция пищеварительного тракта.

- •Периодическая деятельность пищеварительной системы. Голодная периодическая деятельность пищеварительного тракта. Мигрирующий моторный комплекс.

- •Пищеварение в ротовой полости и функция глотания. Ротовая полость.

- •Слюна. Слюноотделение. Количество слюны. Состав слюны. Первичный секрет.

- •Отделение слюны. Секреция слюны. Регуляция выделения слюны. Регуляция секреции слюны. Центр слюноотделения.

- •Жевание. Акт жевания. Регуляция жевания. Центр жевания.

- •Глотание. Акт глотания. Фазы глотания. Пищевой комок.

- •Пищеварение в желудке. Функции желудка.

- •Секреторная функция желудка. Желудочный сок. Состав желудочного сока.

- •Соляная кислота. Механизм секреции соляной кислоты. Образование соляной кислоты в желудке.

- •Ферменты желудочного сока и их роль в пищеварении.

- •Желудочная слизь и ее значение. Слизь желудка. Функции желудочной слизи.

- •Регуляция секреции желудочного сока. Принципы секреции желудочного сока.

- •Фазы желудочной секреции. Нейрогуморальная фаза. Кишечная фаза.

- •Желудочная секреция при переваривании различных пищевых веществ. Секреция на белки. Секреция на углеводы. Секреция на молоко.

- •Сократительная деятельность мускулатуры желудка. Сокращение желудка. Работа желудка.

- •Регуляция сократительной деятельности желудка. Сокращение желудка.

- •Эвакуация содержимого желудка в двенадцатиперстную кишку. Эвакуация пищи (пищевого комка ) в двенадцатиперстную кишку. Энтерогастральный рефлекс.

- •Нервная регуляция секреторной функции поджелудочной железы. Гуморальная ( гормональная ) регуляция секреции поджелудочной железы.

- •Секреция сока поджелудочной железы. Фазы ( этапы ) секреции сока поджелудочной железы.

- •Состав желчи. Свойства желчи. Печеночная желчь. Пузырная желчь.

- •Регуляция желчеобразования. Регуляция желчевыведения.

- •Непищеварительные функции печени. Функции печени.

- •Регуляция секреторной функции ( секреции ) тонкой кишки. Местные рефлексы.

- •Двигательная функция тонкой кишки. Ритмическая сегментация. Маятникообразные сокращения. Перистальтические сокращения. Тонические сокращения.

- •Регуляция моторики тонкой кишки. Миогенный механизм. Моторный рефлексы. Тормозные рефлексы. Гуморальная ( гормональная ) регуляция моторики.

- •Всасывание в тонкой кишке. Функция всасывания тонкой кишки.

- •Сокоотделение в толстом кишечнике. Регуляция сокоотделения слизистой оболочки толстого кишечника. Ферменты толстого кишечника.

- •Двигательная активность толстого кишечника. Перистальтика толстого кишечника. Перистальтические волны. Антиперистальтические сокращения.

- •Миклофлора толстой кишки. Роль микрофлоры толстой кишки в процессе пищеварения и формировании иммунологической реактивности организма.

- •Акт дефекации. Опорожнение кишечника. Рефлекс дефекации. Стул.

- •Иммунная система пищеварительного тракта.

- •Тошнота. Причины возникновения тошноты. Механизм тошноты. Рвота. Акт рвоты. Причины рвоты. Механизм рвоты.

- •Физиология слизи желудочно-кишечного тракта

- •Нервная регуляция слюноотделения

- •Секреция желудочной слизи и гастрина

- •Торможение и регуляция желудочной секреции

- •Физиология секреции поджелудочной железы

- •Секреция ионов бикарбоната

- •Физиология всасывания ионов в кишечнике

- •Секреция бикарбоната в кишечнике

- •Всасывание белков в кишечнике

- •Всасывание жиров в кишечнике. Всасывание в толстом кишечнике

- •Всасывание в толстом кишечнике

- •Паралич механизма глотания

- •Нарушения функции желудка

- •Пептическая язва

- •Нетропическая спру

Секреторная функция пищеварительной системы. Секреция. Секрет пищеварительных желез.

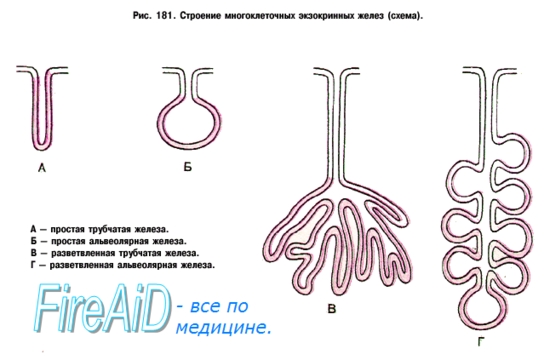

Секреторная функция — деятельность пищеварительных желез, вырабатывающих секрет (пищеварительный сок), с помощью ферментов которого в желудочно-кишечном тракте осуществляется физико-химическое преобразование принятой пищи.

Секреция — процесс образования из веществ, поступивших из крови в секреторные клетки (гландулоциты), секрета определенного функционального назначения и выделения его из железистых клеток в протоки пищеварительных желез.

Секреторный цикл железистой клетки состоит из трех последовательных и взаимосвязанных этапов — поглощения веществ из крови, синтеза из них секреторного продукта и секретовыделения. Клетки пищеварительных желез по характеру продуцируемого секрета подразделяются на белок-, мукоид- и минералсекретирующие.

Пищеварительные железы отличаются обильной васкуляризацией. Из крови, протекающей по сосудам железы, секреторные клетки поглощают воду, неорганические и органические низкомолекулярные вещества (аминокислоты, моносахариды, жирные кислоты). Этот процесс осуществляется за счет активности ионных каналов, базальных мембран эндотелиоцитов капилляров, мембран самих секреторных клеток. Из поглощенных веществ на рибосомах гранулярного эндоплазматического ретикулума синтезируется первичный секреторный продукт, который подвергается дальнейшим биохимическим превращениям в аппарате Гольджи и накапливается в конденсирующих вакуолях глан-дулоцитов. Вакуоли превращаются в гранулы зимогена (профермента), покрытые липопротеиновой оболочкой, с помощью которой окончательный секреторный продукт транспортируется через мембрану гландулоцита в протоки железы.

Гранулы зимогена выводятся из секреторной клетки по механизму экзоцитоза: после перемещения гранулы к апикальной части гландулоцита происходит слияние двух мембран (гранулы и клетки), и через образовавшиеся отверстия содержимое гранул поступает в ходы и протоки железы.

По характеру выделения секрета этот тип клеток относят к мерокриновым.

Для голокриновых клеток (клеток поверхностного эпителия желудка) характерно превращение всей массы клетки в секрет в результате ее ферментативной деструкции. Апокриновые клетки вьщеляют секрет с апикальной (верхушечной) частью своей цитоплазмы (клетки протоков слюнных желез человека в период эмбриогенеза).

Секреты пищеварительных желез состоят из воды, неорганических и органических веществ. Наибольшее значение для химической трансформации пищевых веществ имеют ферменты (вещества белковой природы), являющиеся катализаторами биохимических реакций. Они относятся к группе гидролаз, способных присоединять к перевариваемому субстрату Н+ и ОН", превращая высокомолекулярные вещества в низкомолекулярные. В зависимости от способности расщеплять определенные вещества ферменты подразделяются на 3 группы: глюколитические (гидролизующие углеводы до ди- и моносахаридов), протеолитические (гидролизующие белки до пептидов, пептонов и аминокислот) и липолитические (гидролизующие жиры до глицерина и жирных кислот). Гидролитическая активность ферментов возрастает в известных пределах при повышении температуры перевариваемого субстрата и наличия в ней активаторов, их активность снижается под влиянием ингибиторов.

Максимальная гидролитическая активность ферментов слюны, желудочного и кишечного соков обнаруживается при разном оптимуме рН среды.