- •Физиология пищеварения. Физиология пищеварительной системы. Функции пищеварительной системы ( жкт ).

- •Состояние голода и насыщения. Чувство голода. Чувство насыщения. Гиперфагия. Афагия.

- •Секреторная функция пищеварительной системы. Секреция. Секрет пищеварительных желез.

- •Типы пищеварения. Собственный тип пищеварения. Аутолитический тип. Внутриклеточное пищеварение. Внеклеточное пищеварение — дистанционное и пристеночное.

- •Гормоны желудочно-кишечного тракта. Место образования гормонов жкт. Эффекты вызываемые гормонами желудочно - кишечного тракта.

- •Моторная функция желудочно-кишечного тракта. Гладкая мускулатура пищеварительного тракта. Cфинктеры жкт. Сократительная деятельность кишечника.

- •Координация сократительной деятельности. Медленные ритмические колебания. Продольный мышечный слой. Влияние катехоламинов на миоциты.

- •Всасывание. Функция всасывания кишечника. Транспорт питательных веществ. Щеточная кайма энтероцита. Гидролиз питательных веществ.

- •Всасывание макромолекул. Трансцитоз. Эндоцитоз. Экзоцитоз. Всасывание микромолекул энтероцитами. Всасывание витаминов.

- •Нервная регуляция секреции пищеварительных соков и моторики желудка и кишечника. Рефлекторная дуга центрального пищеводно - кишечного моторного рефлекса.

- •Гуморальная регуляция секреции пищеварительных соков и моторики желудка и кишечника. Гормональная регуляция пищеварительного тракта.

- •Периодическая деятельность пищеварительной системы. Голодная периодическая деятельность пищеварительного тракта. Мигрирующий моторный комплекс.

- •Пищеварение в ротовой полости и функция глотания. Ротовая полость.

- •Слюна. Слюноотделение. Количество слюны. Состав слюны. Первичный секрет.

- •Отделение слюны. Секреция слюны. Регуляция выделения слюны. Регуляция секреции слюны. Центр слюноотделения.

- •Жевание. Акт жевания. Регуляция жевания. Центр жевания.

- •Глотание. Акт глотания. Фазы глотания. Пищевой комок.

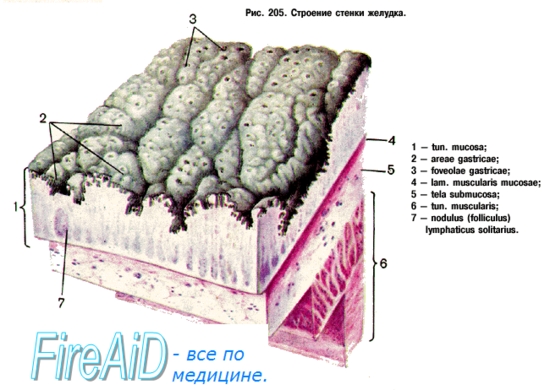

- •Пищеварение в желудке. Функции желудка.

- •Секреторная функция желудка. Желудочный сок. Состав желудочного сока.

- •Соляная кислота. Механизм секреции соляной кислоты. Образование соляной кислоты в желудке.

- •Ферменты желудочного сока и их роль в пищеварении.

- •Желудочная слизь и ее значение. Слизь желудка. Функции желудочной слизи.

- •Регуляция секреции желудочного сока. Принципы секреции желудочного сока.

- •Фазы желудочной секреции. Нейрогуморальная фаза. Кишечная фаза.

- •Желудочная секреция при переваривании различных пищевых веществ. Секреция на белки. Секреция на углеводы. Секреция на молоко.

- •Сократительная деятельность мускулатуры желудка. Сокращение желудка. Работа желудка.

- •Регуляция сократительной деятельности желудка. Сокращение желудка.

- •Эвакуация содержимого желудка в двенадцатиперстную кишку. Эвакуация пищи (пищевого комка ) в двенадцатиперстную кишку. Энтерогастральный рефлекс.

- •Нервная регуляция секреторной функции поджелудочной железы. Гуморальная ( гормональная ) регуляция секреции поджелудочной железы.

- •Секреция сока поджелудочной железы. Фазы ( этапы ) секреции сока поджелудочной железы.

- •Состав желчи. Свойства желчи. Печеночная желчь. Пузырная желчь.

- •Регуляция желчеобразования. Регуляция желчевыведения.

- •Непищеварительные функции печени. Функции печени.

- •Регуляция секреторной функции ( секреции ) тонкой кишки. Местные рефлексы.

- •Двигательная функция тонкой кишки. Ритмическая сегментация. Маятникообразные сокращения. Перистальтические сокращения. Тонические сокращения.

- •Регуляция моторики тонкой кишки. Миогенный механизм. Моторный рефлексы. Тормозные рефлексы. Гуморальная ( гормональная ) регуляция моторики.

- •Всасывание в тонкой кишке. Функция всасывания тонкой кишки.

- •Сокоотделение в толстом кишечнике. Регуляция сокоотделения слизистой оболочки толстого кишечника. Ферменты толстого кишечника.

- •Двигательная активность толстого кишечника. Перистальтика толстого кишечника. Перистальтические волны. Антиперистальтические сокращения.

- •Миклофлора толстой кишки. Роль микрофлоры толстой кишки в процессе пищеварения и формировании иммунологической реактивности организма.

- •Акт дефекации. Опорожнение кишечника. Рефлекс дефекации. Стул.

- •Иммунная система пищеварительного тракта.

- •Тошнота. Причины возникновения тошноты. Механизм тошноты. Рвота. Акт рвоты. Причины рвоты. Механизм рвоты.

- •Физиология слизи желудочно-кишечного тракта

- •Нервная регуляция слюноотделения

- •Секреция желудочной слизи и гастрина

- •Торможение и регуляция желудочной секреции

- •Физиология секреции поджелудочной железы

- •Секреция ионов бикарбоната

- •Физиология всасывания ионов в кишечнике

- •Секреция бикарбоната в кишечнике

- •Всасывание белков в кишечнике

- •Всасывание жиров в кишечнике. Всасывание в толстом кишечнике

- •Всасывание в толстом кишечнике

- •Паралич механизма глотания

- •Нарушения функции желудка

- •Пептическая язва

- •Нетропическая спру

Ферменты желудочного сока и их роль в пищеварении.

В полости желудка под влиянием протеолитических ферментов осуществляется начальный гидролиз белков до альбумоз и пептонов. Протеолитические ферменты желудочного сока обладают активностью в широком диапазоне колебаний рН с оптимумом действия при рН 1,5—2,0 и 3,2—4,0. Это обеспечивает гидролиз белков в условиях значительных колебаний концентрации соляной кислоты в желудочном соке, в слоях пищи, прилежащих к слизистой оболочке желудка, и в глубине содержимого желудка.

В желудочном соке представлены семь видов пепсиногенов, объединенных общим названием пепсины. Образование пепсинов осуществляется из неактивных предшественников — пепсиногенов, находящихся в клетках желудочных желез в виде гранул зимогена. В просвете желудка пепсиноген активируется НС1 путем отщепления от него ингибирующего белкового комплекса. В дальнейшем в ходе секреции желудочного сока активация пепсиногена осуществляется аутокаталитически под действием уже образовавшегося пепсина.

При оптимальной величине рН среды пепсин осуществляет гидролиз белков, разрывая в белковой молекуле пептидные связи, образованные группами фениламина, тирозина, триптофана и других аминокислот. В результате этого белковая молекула распадается на пептоны и пептиды. Пепсин обеспечивает гидролиз основных белковых веществ, особенно коллагена — основного компонента волокон соединительной ткани.

К основным пепсинам желудочного сока относятся следующие.

Пепсин А — группа ферментов, гидролизирующих белки при оптимуме рН 1,5—2,0. Часть пепсиногена (около 1 %) переходит в кровеносное русло, откуда вследствие небольшого размера молекулы фермента проходит через клубочковый фильтр в почках и выделяется с мочой (уропепсиноген). Определение содержания уропепсина в моче используется в лабораторной практике для характеристики протеолитической активности желудочного сока.

Гастриксин (пепсин С), гидролизирующий белки при оптимуме рН 3,2— 3,5. Пепсин В (парапепсин) расщепляет желатину и белки соединительной ткани. При рН 5,6 и выше протеолитическое действие фермента ослабляется.

Реннин (пепсин Д, химозин) расщепляет казеин молока в присутствии ионов Са2+.

Желудочный сок содержит ряд непротеолитических ферментов. Среди них — желудочная липаза, расщепляющая жиры, которые находятся в пище в эмульгированном состоянии (жиры молока), на глицерин и жирные кислоты при рН 5,9—7,9. У грудных детей желудочная липаза расщепляет до 59 % жира молока. В желудочном соке взрослых людей липазы мало. Поэтому основное количество жиров переваривается в тонком кишечнике.

Клетками поверхностного эпителия слизистой оболочки желудка вырабатывается лизоцим (муромидаза). Лизоцим обусловливает бактерицидные свойства желудочного сока.

Уреаза расщепляет мочевину в желудке при рН 8,0. Освобождающийся при этом аммиак нейтрализует соляную кислоту и предотвращает избыточную кислотность химуса, поступающего из желудка в двенадцатиперстную кишку.

Желудочная слизь и ее значение. Слизь желудка. Функции желудочной слизи.

Органическим компонентом желудочного сока является слизь.

Нерастворимая слизь (муцин) является продуктом секреторной активности добавочных клеток и клеток поверхностного эпителия. Муцин выделяется через апикальную мембрану мукоцита, образует слой слизи толщиной 0,5—1,5 мм, он обволакивает слизистую оболочку желудка и препятствует повреждающему воздействию соляной кислоты и пепсинов на клетки слизистой оболочки и раздражающих веществ, поступивших с пищей. Этими же клетками одновременно с муцином продуцируется и бикарбонат. Образующийся при взаимодействии муцина и бикарбоната мукозобикарбонатный барьер предохраняет слизистую оболочку от аутолиза под воздействием соляной кислоты и пепсинов.

Слой слизи является преградой для обратной диффизии ионов водорода из полости желудка; он нейтрализует соляную кислоту благодаря буферным свойствам из-за наличия гидрокарбонатов, а также адсорбирует ферменты. Под влиянием длительного воздействия желчных кислот (при забрасывании их из двенадцатиперстной кишки), салицилатов, масляной и пропионовой кислот, алкоголя происходит нарушение слизистого барьера. Это приводит к обратной диффизии ионов водорода из полости желудка, контакту слизистой оболочки с пепсинами и ее повреждению в результате аутолиза. Так формируются пептические язвы желудка. Возникновению язвенного процесса способствуют продукты жизнедеятельности микроорганизма Helicobacter pylori, которые усиливают секрецию соляной кислоты.