- •1. Цель и задачи курса. Роль приборно-технологического моделирования в проектировании интегральных микросхем.

- •2. Типы и функциональный состав моделей технологических операций.

- •3. Ионная имплантация, механизмы торможения ионов.

- •4. Ионная имплантация, теория лшш.

- •5. Ионная имплантация, диффузионная модель Бирсака.

- •5. Эффект каналирования.

- •7. Системы координат при моделировании ионной имплантации.

- •8. Принцип суперпозиции при расчете функций распределения примеси.

- •9. Аналитические аппроксимации распределения ионов. Функции Гаусса.

- •10. Аналитические аппроксимации распределения ионов. Распределения Пирсона-IV.

- •11. Аналитические аппроксимации распределения ионов, учитывающие эффект каналирования.

- •12. Особенности моделирования ионной имплантации в многослойных мишенях.

- •13. Механизмы диффузии, парная диффузия примесь-вакансия.

- •1 4. Уравнения диффузии примеси, макроскопическое и микроскопическое определение коэффициентов диффузии.

- •15. Расчет коэффициента диффузии для моновакансионного механизма.

- •16. Коэффициент диффузии с учетом различных зарядовых состояний.

- •17. Модель связанной диффузии, основные уравнения.

- •18. Модель связанной диффузии, учет протекающих реакций.

- •19. Модель связанной диффузии, уравнения непрерывности.

- •20. Граничные и начальные условия в моделировании диффузии.

- •21. Кластеры и преципитаты.

- •22. Особенности диффузии Бора.

- •23. Особенности диффузии донорных примесей.

- •24. Совместная диффузия примесей.

- •26. Особенности моделирования диффузии в поликристаллическом кремнии.

- •27. Термическое окисление кремния. Модель Дила-Гроува.

- •28. Допущения при выводе модели Дила-Гроува.

- •29. Термическое окисление кремния. Константы линейного и параболического роста.

- •30. Особенности строения пленок оксида кремния. Вязкое течение SiO2.

- •31. Основные этапы численного моделирования процесса окисления. Модель Массуда для начального этапа процесса окисления.

- •32. Моделирование окисления в присутствии маски. Аналитическая модель.

- •33. Моделирование окисления в присутствии маски. Граничные условия.

- •35. Моделирование процесса диффузии в присутствии подвижных границ.

- •36. Моделирование сегрегации примеси.

- •38. Алгоритм струны в моделировании травления и осаждения слоев.

- •39. Расчет процесса травления для заданного показателя анизотропии.

- •40. Моделирование осаждения для различных типов источников частиц.

- •41. Модель баллистического осаждения.

- •42. Моделирование процесса литографии. Основные этапы численного моделирования.

- •43. Расчет изображения на поверхности фоторезиста.

- •44. Расчет интенсивности освещения в пленке фоторезиста.

- •45. Моделирование процесса проявления.

- •46. Базовые уравнения численного моделирования приборов. Дрейфово-диффузионное приближение.

- •47. Базовые уравнения численного моделирования приборов. Термодинамическая и гидродинамическая модели.

- •48. Дискретизация базовых уравнение. Методы построения сетки.

- •49. Проблемы устойчивости и сходимости численного решения. Коэффициент усиления ошибки.

- •50. Оценка качества сетки.

41. Модель баллистического осаждения.

Недостатки алгоритма продвижения струны при моделировании процесса осаждения:

1) предположение об однородности осаждаемой пленки, 2) отсутствие информации о микроструктуре пленки, ее плотности на различных участках рельефа.

Метод баллистического осаждения позволяет рассчитывать покрытия и поверхностные рельефы на разных стадиях роста пленки, предсказывать толщину пленки и ее микроструктуру.

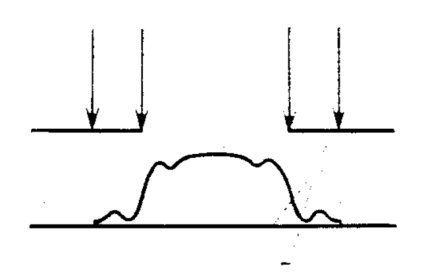

Микроструктура пленки, рассчитанная методом баллистического осаждения:

Рост пленки как вероятностный процесс осаждения на поверхность подложки двумерных частиц в форме твердых дисков.

Эти диски «приземляются» на поверхность подложки по линейной траектории.

Считается, что отражение дисков от поверхности отсутствует.

Траектория каждого диска представляет собой усредненный путь, проходимый достаточно большой группой атомов или молекул, движущихся по сходным индивидуальным траекториям.

Процесс осаждения одного диска равносилен осаждению не индивидуального атома, а целой группы.

42. Моделирование процесса литографии. Основные этапы численного моделирования.

Цель моделирования фотолитографии: получение расчетного профиля резистивной пленки по краю прорисовки как результата экспонирования и проявления резистивного слоя в ходе соответствующих технологических процессов. Такой профиль позволяет определять критические размеры элементов, формируемых в резистивной пленке, т.е. ширину линий и зазор, максимальную толщину резистивной пленки, наклон ее края и влияние эффектов стоячих волн на профиль пленки по краю прорисовки.

Основные этапы:

1) расчет распределения интенсивности света, падающего на поверхность резистивной пленки, или фронтального изображения;

2) расчет интенсивности света в пленке как функции глубины;

3) расчет нормализованной концентрации светочувствительного компонента (М) в позитивном резисте как функции координат и времени;

4) определение скорости проявления R(x,y,z) в каждой точке резистивной пленки;

5) расчет процесса проявления с использованием алгоритма продвижения струны.

43. Расчет изображения на поверхности фоторезиста.

Распределение интенсивности света на поверхности фоторезиста, называемое также фронтальным изображением, зависит от оптической системы, используемой для проецирования изображения на поверхность. Интенсивность I0 в каждой точке фронтального изображения считается постоянной в течение всего времени экспонирования резистивного слоя. Таким образом, распределение интенсивности света I0 зависит только от координат на поверхности резистивного слоя: I0 = I0(x, y).

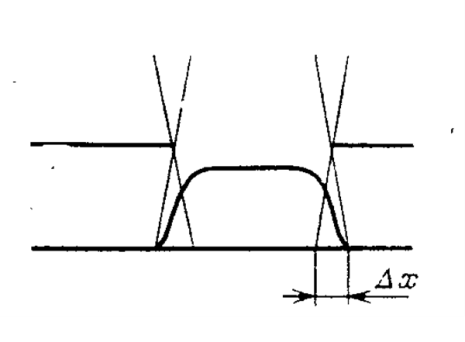

В идеальном случае интенсивность света должна быть нулевой внутри темных полей или линий и высокой в области зазоров между фигурами. Однако в реальности край изображения никогда не получается идеально резким. Распределение интенсивности света на краю изображения определяется свойствами источника света и свойствами оптической системы.

Распределение освещенности в плоскости фоторезиста в случае точечного источника:

Е сли

размеры источника света очень малы, и

источник можно считать точечным, то при

прохождении через линзу, в фокусе которой

расположен источник, освещение становится

практически когерентным. При когерентном

освещении маски в распределении

освещенности на поверхности пластины

появляются дифракционные максимумы.

сли

размеры источника света очень малы, и

источник можно считать точечным, то при

прохождении через линзу, в фокусе которой

расположен источник, освещение становится

практически когерентным. При когерентном

освещении маски в распределении

освещенности на поверхности пластины

появляются дифракционные максимумы.

Распределение освещенности в плоскости фоторезиста для протяженного источника:

Если

источник света из-за конечности его

линейных размеров нельзя считать

точечным, то степень когерентности

света, попадающего на маску, частично

уменьшается. При уменьшении когерентности

освещения дифракционные максимумы

сглаживаются.

Уменьшение

когерентности излучения, эквивалентное

расширению углового спектра, приводит

к образованию полутени.

Уменьшение

когерентности излучения, эквивалентное

расширению углового спектра, приводит

к образованию полутени.

Дифракционные максимумы и полутени приводят к деградации изображения.

Для формирования изображения на поверхности фоторезиста существует два метода: 1) метод проекционной печати; 2) метод контактной с зазором печати.

Параметры характеризующие маску: маски амплитудного типа характеризуются функцией пропускания интенсивности T(x, y), такой, что интенсивность освещения, прошедшего через маску, равна I(x, y) = I0∙ T(x, y), где I0- интенсивность освещения маски, считающаяся однородной по всей поверхности маски. В результате рассеяния на маске каждой из падающих плоских волн образуется спектр когерентных дифрагированных плоских волн. Элементами конфигурации маски являются края и углы прямоугольных прозрачных окон, расположенных на непрозрачном фоне. Функцию I(x, y) можно представить в виде разложения в двумерный спектр Фурье:

I(x, y) = ∫∫ J (fX,fY) exp[-2πi (fX∙x + fY∙y)]dfX dfY;

J (fX,fY) = (2π)-2 ∫∫ I(x, y) exp[2πi (fX∙x + fY∙y)]dx dy,

где J (fX,fY) – коэффициенты разложения Фурье для интенсивности освещения, прошедшего через маску, fX, fY – пространственные частоты.