- •Жидкостно-мозаичная концептуальная модель биомембраны Сингера-Николсона (1972 г.)

- •Изображение элементов биомембраны

- •С) Функциональная классификация мембранных белков.

- •Классификация мембранных белков

- •Топологическая классификация

- •Биохимическая классификация

- •Д) Значение гликокаликса

- •Гликокаликс

- •Б) Опыты л.Гальвани.

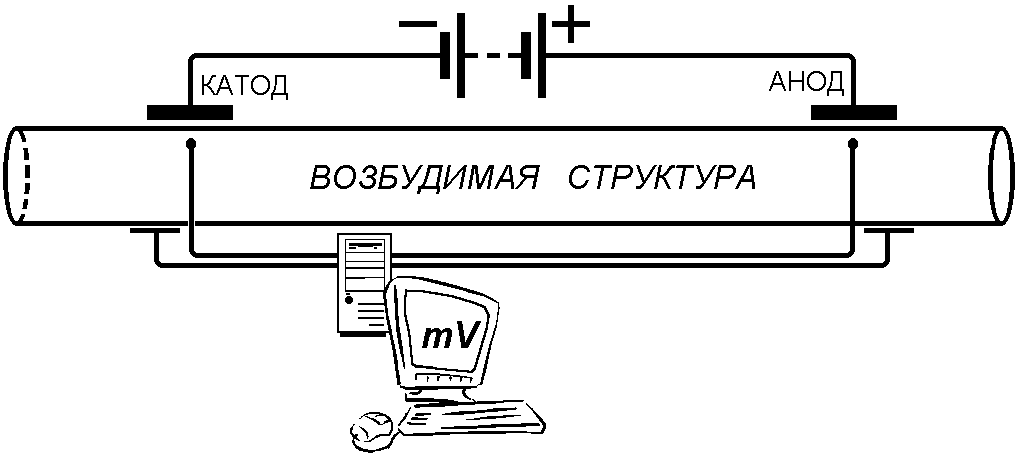

- •С) Регистрация и измерение потенциала покоя.

- •Д) Электрогенез потенциала покоя.

- •Изменения потенциала покоя

- •Б) Законы возбуждения «всё или ничего», «силы».

- •Закон силы раздражения в приложении к составной возбудимой структуре (нерву, мышце). С) Закон Гоорвега-Вейса-Лапика. Хронаксиметрия.

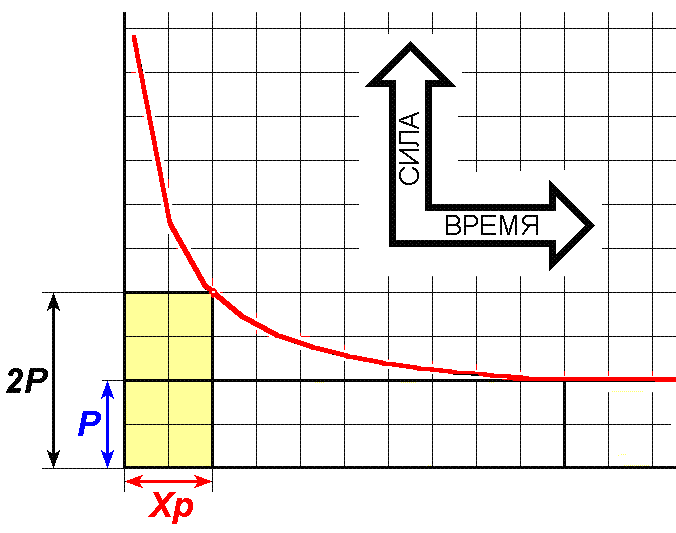

- •Кривая «сила – время» Гоорвега-Вейса-Лапика

- •Сравнение возбудимости двух возбудимых структур. Хронаксия, хронаксиметрия

- •Зависимость между силой тока и временем его действия. Хронаксия (по Гоорвегу, Вейсу и Лапику). Р — реобаза, Хр — хронаксиия.

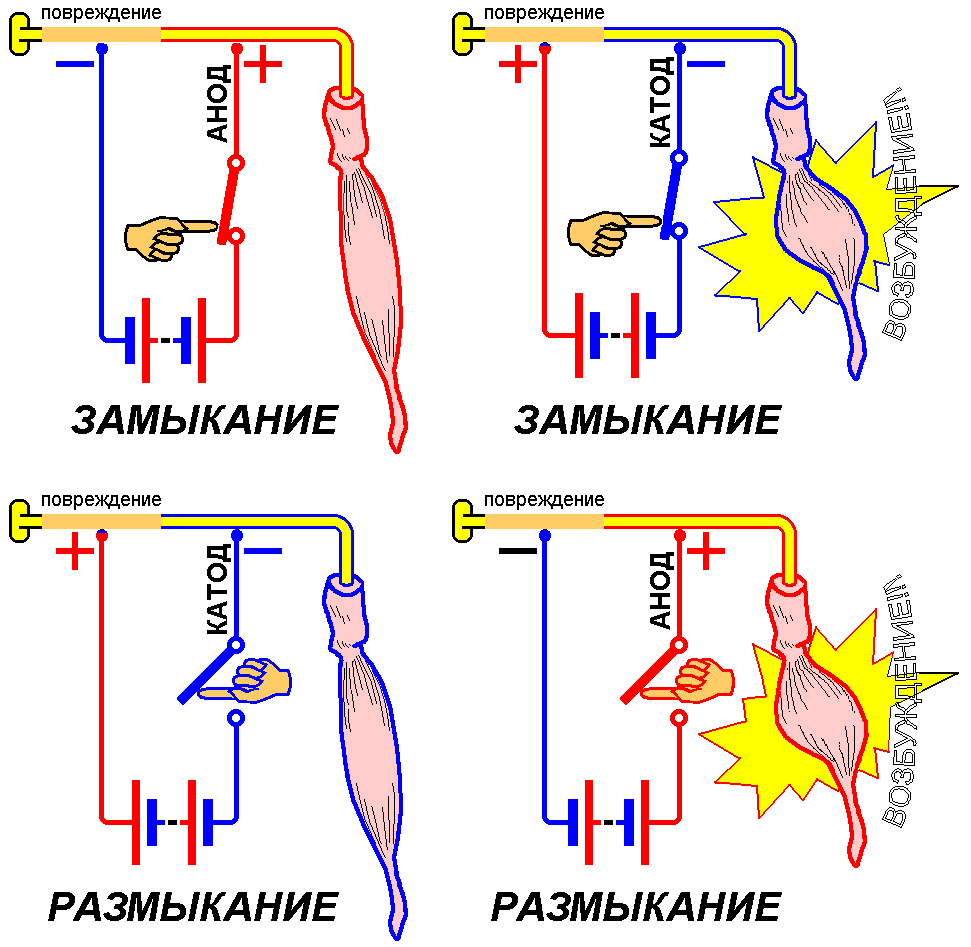

- •Полярный закон э.Пфлюгера. Объяснение в тексте.

- •Анодно-размыкательное возбуждение. Куд – критический уровень деполяризации, пп – потенциал покоя, пд – потенциал действия, аэт – анэлектротон, аэ – анодическая экзальтация. Объяснение в тексте.

- •Частотный оптимум и пессимум ритмической стимуляции

- •Усвоения ритма стимуляции возбудимыми структурами

- •Парабиоз н.Е.Введенского

- •Механизм проведения возбуждения по безмиелиновым нервным волокнам

- •Механизм проведения возбуждения по миелиновым нервным волокнам

- •Формирование везикул

- •Заполнение везикул

- •Опустошение везикул и освобождение медиатора

- •Рециклизация везикул

- •Кальциевые каналы и экзоцитоз

- •Структура нервно-мышечного синапса

- •Рецепторы постсинаптической мембраны

- •Варианты изображения н-холинорецептора (nicotinic acetylcholine receptors)

- •Миниатюрный потенциал концевой пластинки

- •Фармакологическая модификации нмс

- •2. Общая вода, жидкости организма и жидкости внутренней среды

- •4. Система гуморального транспорта

- •6. Система крови (г.Ф.Ланг)

- •Транспортная функция крови

- •Защитная функция крови

- •Регуляторная функция крови

- •8. Состав крови

Кривая «сила – время» Гоорвега-Вейса-Лапика

Сначала для дозирования времени воздействия электрического тока на ткань был применен пистолет, пуля которого могла замыкать и размыкать контакты электрической цепи в течение короткого интервала времени, а затем, для регулирования длительности раздражения, стал использоваться заряд конденсаторов различной емкости. Известно, что время разряда конденсатора определяется величиной его емкости и сопротивлением цепи разряда. Упомянутые методические приемы позволили Л.Лапику наносить раздражения очень короткой длительности (до 0,001 с и меньше) и исследовать зависимость ответной реакции от силы и длительности раздражения.

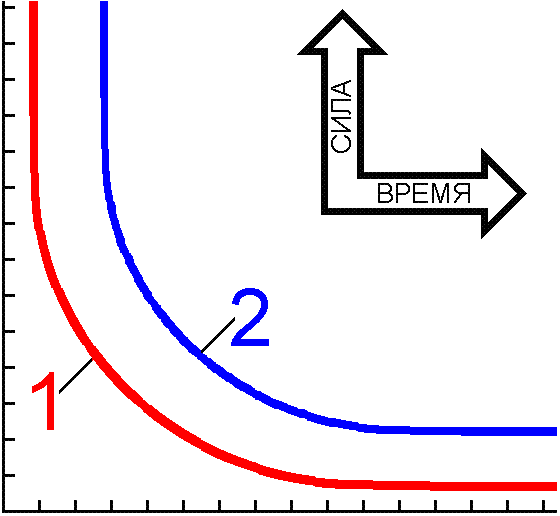

Кривые «силы-времени» хорошо характеризуют возбудимость объектов. Очевидно, возбудимость структуры 1 больше, чем 2.

Сравнение возбудимости двух возбудимых структур. Хронаксия, хронаксиметрия

Для числовой характеристики экспериментально полученных зависимостей часто используют показатель называемый хронаксией.

Хронаксия (от греч. chrónos — «время» и axía — «цена», «мера») — полезное время раздражения, сила которого равна удвоенной реобазе минимальное время.

Понятие "хронаксия" введено французским физиологом Луисом Лапиком в 1909 году.

Зависимость между силой тока и временем его действия. Хронаксия (по Гоорвегу, Вейсу и Лапику). Р — реобаза, Хр — хронаксиия.

При хронаксиметрии вначале определяется реобаза, т.е. пороговая сила раздражения при достаточно большой его длительности. Время, в течение которого действует или должен действовать пороговый раздражитель, равный значению реобазы, получило название полезного времени. Определив реобазу, производится удвоение найденного значения и находится минимальная длительность, при которой это электрическое раздражение способно вызвать возбуждение и ответную реакцию - хронаксия.

Хронаксия нервных и поперечнополосатых скелетных мышечных волокон человека равна тысячным и десятитысячным долям секунды. У гладких мышечных волокон она значительно больше.

Измерение хронаксии - хронаксиметрия - применяется для изучения работы нервного и двигательного аппарата человека и животных. Проводится с помощью специальных приборов хронаксиметров. В клинической практике метод хронаксиметрии применяется в диагностических целях и для изучения закономерностей патологических процессов.

-

ФЕДЕРАЛЬНОЕ Государственное АВТОНОМНОЕ образовательное учреждение высшего профессионального образования

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (НИУ «БелГУ»)

Кафедра медико-биологических дисциплин

Специальность (направление подготовки)

Курс

второй

060101.65 лечебное дело,

060103.65 педиатрия

Семестр

четвёртый

Дисциплина НОРМАЛЬНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ВОПРОС № iv (1)

Действие постоянного подпорогового тока на возбудимые ткани.

Утверждено на заседании кафедры медико-биологических дисциплин,

протокол от 12.05.11 № 10.

Преподаватель к.м.н.

В.Г. Нестеров

Зав. кафедрой д.м.н., профессор

М.И. Чурносов

В 1859 г. немецкий физиолог Пфлюгер Э.Ф.В. установил, что если на нерв воздействовать слабым (подпороговым) постоянным током, то его возбудимость под катодом повышается, а под анодом снижается.

В 1883 г. российский (пермский) физиолог Б.Ф.Вериго значительно дополнил наблюдения Э.Пфлюгера и показал, что как повышение возбудимости под катодом, так и снижение её под анодом характерно только для первоначального действия постоянного подпорогового тока, т.е. это явление временное. Если ток действует достаточно долго, то под катодом возбудимость снижается, становясь меньше исходной (в состоянии покоя), а под анодом может повыситься.

Как это объясняют? Разберём механизм действия постоянного подпорогового тока на возбудимые структуры в рамках мембранной теории возбуждения.

Вначале выясним вопрос как располагаются электроды, через которые на возбудимую структуру подаётся подпороговый ток.

Раздражающие электроды могут быть расположены внеклеточно и внутриклеточно

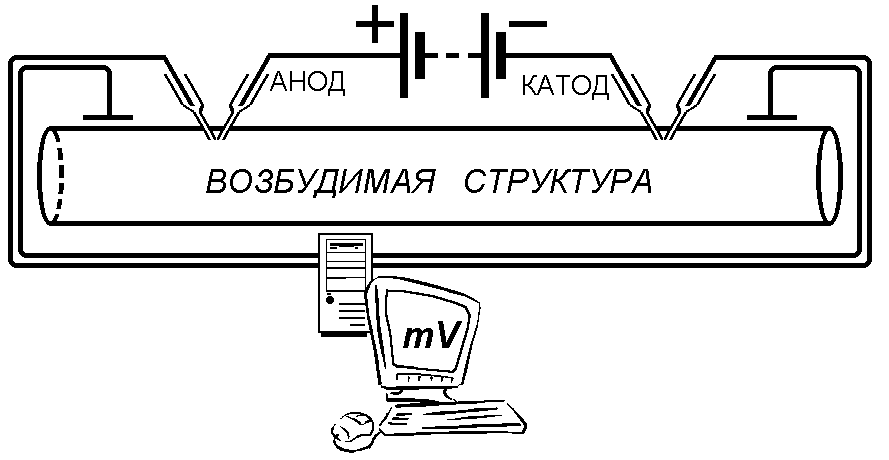

Схема опыта по влиянию постоянного подпорогового тока на возбудимость при внеклеточной «аппликации тока».

Схема опыта по влиянию постоянного подпорогового тока на возбудимость при внутриклеточной «инъекции тока».

При внеклеточном расположении электродов говорят об «аппликации тока», при внутриклеточном — об «инъекции тока». У одного и другого способа воздействия есть достоинства и недостатки.

При «инъекции тока» по сравнению с «аппликацией тока» все будет наоборот: то, что происходит при аппликации под катодом, будет происходить при инъекции анода, а то, что происходит при аппликации под анодом, будет происходить при инъекции катода.

Мы подробно рассмотрим действие тока при его аппликации (внеклеточном расположении электродов), как это делали классики Э.Пфлюгер и Б.Ф.Вериго.

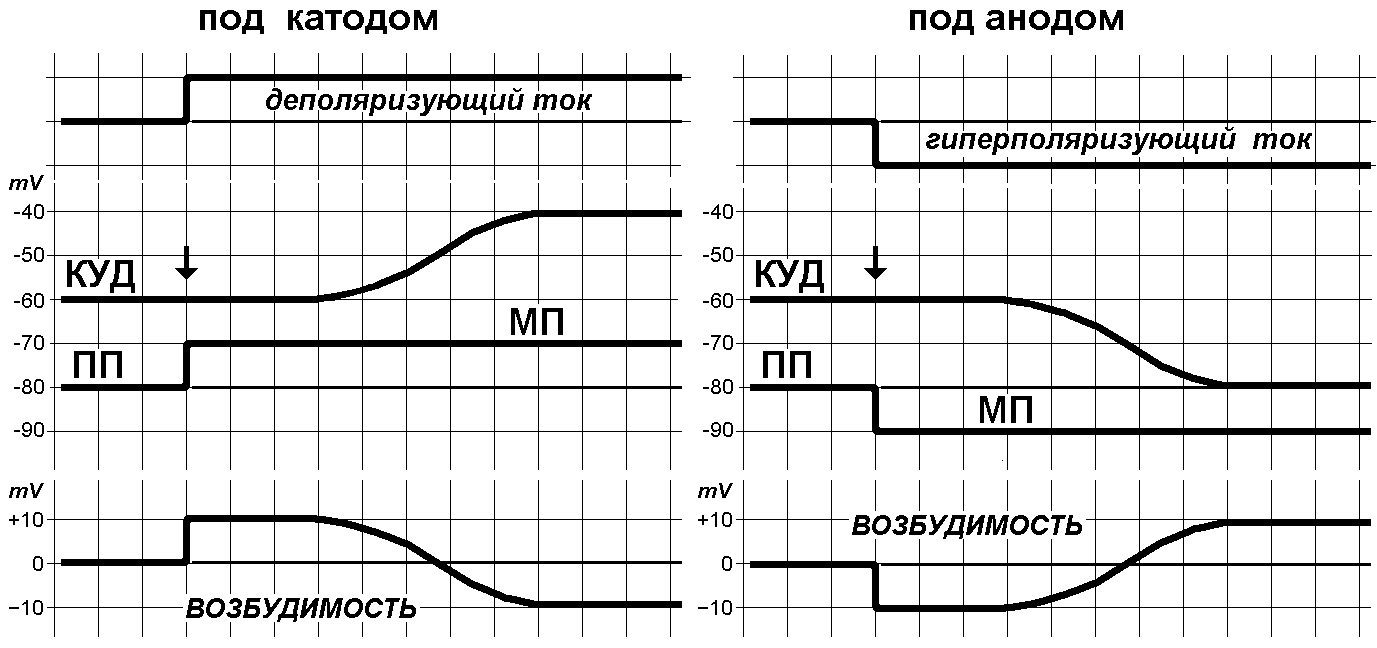

Вначале действия постоянного тока под катодом происходит деполяризация мембраны (физический катэлектротон), а под анодом — гиперполяризация (физический анэлектротон)

Для облегчения понимания разбираемых явлений введём конкретные числовые значения величин. под катодом уровень мембранного потенциала поднялся с ‑80 мВ (потенциал покоя) до ‑70 мВ (состояние деполяризации). Под анодом катодом уровень мембранного потенциала снизился с ‑80 мВ (потенциал покоя) до ‑90 мВ (состояние гиперполяризации).

Не будем забывать, что если уровень мембранного потенциала изменился от –80 до‑70 мВ говорят о его уменьшении, а с –80 до –90 мВ — о его увеличении.

При этом вначале действие постоянного тока уровень критической деполяризации или не изменяется, или его изменения малы по сравнению со сдвигами мембранного потенциала.

Следовательно, мембранный потенциал под катодом приближается, а под анодом удаляется от критического уровня деполяризации. Значит под катодом порог раздражения уменьшается на 10 мВ и возбудимость растёт, а под катодом увеличивается на 10 мВ и возбудимость уменьшается.

Не забыли, что такое порог раздражения? Это критический уровень деполяризации (критический потенциал) минус мембранный потенциал (КУД-МП).

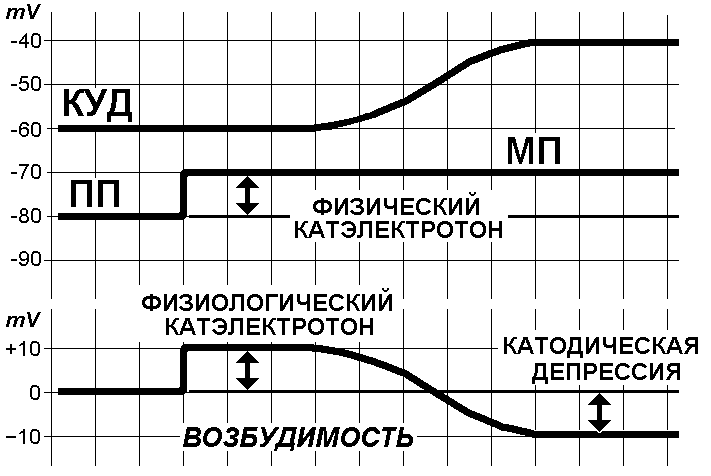

П ри

длительном действии постоянного

тока,

как и при воздействии медленно

нарастающих по силе раздражителей,

происходит сдвиг

критического уровня деполяризации

(КУД).

При этом направленность сдвига

критического уровня деполяризации и

под катодом и под анодом соответствует

изменению мембранного потенциала, а

абсолютная величина сдвига будет больше.

Это в конечном итоге приводит к снижению

возбудимости под катодом (катодическая

депрессия),

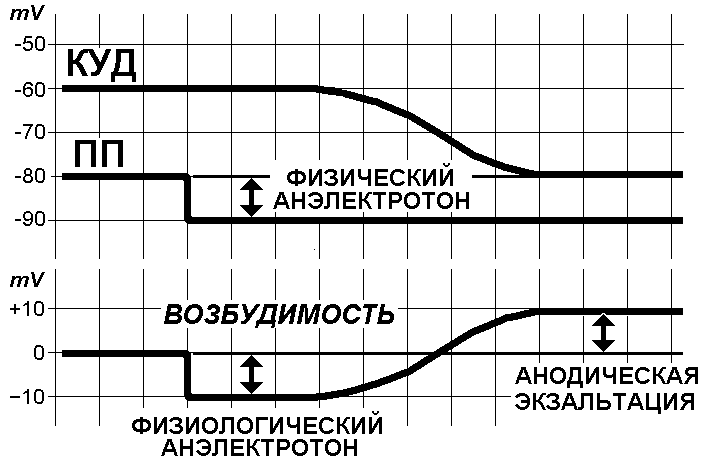

а под анодом к возможному её повышению

(анодическая

экзальтация)

ри

длительном действии постоянного

тока,

как и при воздействии медленно

нарастающих по силе раздражителей,

происходит сдвиг

критического уровня деполяризации

(КУД).

При этом направленность сдвига

критического уровня деполяризации и

под катодом и под анодом соответствует

изменению мембранного потенциала, а

абсолютная величина сдвига будет больше.

Это в конечном итоге приводит к снижению

возбудимости под катодом (катодическая

депрессия),

а под анодом к возможному её повышению

(анодическая

экзальтация)

Изменение электрофизиологических параметров возбудимых структур при действии постоянного подпорогового тока. КУД – критический уровень деполяризации, ПП – потенциал покоя, МП – мембранный потенциал. Возбудимость выражена в единицах преодоления порога раздражения в состоянии покоя (КУД-ПП). Стрелкой отмечено начало действия тока.

В нашем примере уровень КУД под катодом повышается с –60 мВ до –40 мВ. Значит, порог раздражения становится равным 30 мВ. Т.е. он больше порога раздражения в состоянии покоя клетки на 10 мВ.

Под анодом в нашем примере (рис. 209192100) уровень КУД снижается с –60 мВ до –80 мВ. Значит, порог раздражения становится равным 10 мВ. Т.е. он меньше порога раздражения в состоянии покоя клетки на 10 мВ.

Ещё раз повторим введенные выше понятия.

Физический электротон - изменение значения мембранного потенциала, создаваемое пропусканием через данный участок мембраны электрического тока от внешнего (для данного участка мембраны) источника подпороговой силы. Это «пассивное» явление, определяемое внешним током и физическими свойствами покоящейся мембраны. Различают физический катэлектротон создаваемый выходящим током, и физический анэлектротон, создаваемый входящим током.

Физиологический электротон — это изменение возбудимости мембраны, создаваемое пропусканием через данный участок мембраны электрического тока от внешнего (для данного участка мембраны) источника подпороговой силы. Это «активное» явление, определяемое внешним током и физиологическими свойствами покоящейся мембраны. Различают физиологиский катэлектротон (рис. 2091921001), создаваемый выходящим током, и физиологический анэлектротон (рис. 2091921002), создаваемый входящим током.

Физиологический электротон наблюдается в начале действия тока, при длительном действии он сменяется катодической депрессией и анодической экзальтацией.

Электрофизиологические феномены под катодом при действие постоянного подпорогового тока на возбудимые структуры.

Электрофизиологические феномены под анодом при действие постоянного подпорогового тока на возбудимые структуры.

Приставки кат- и ан- указывают на то, что такие токи и состояния возникают в области приложения к возбудимой структуре соответственно катода и анода. Ещё раз подчеркнём, что приставки кат‑ и ан‑ используются для случая внеклеточного расположения электродов.

Электротон в возбудимых структурах вытянутой формы

Смотри ++501+ С.41

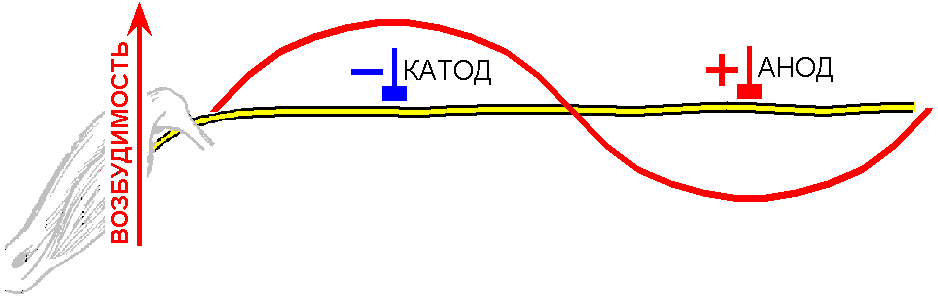

Изменение возбудимость на протяжении возбудимой структуры вытянутой формы изображают, как показано на рис. 209201305 [++66+C.234].

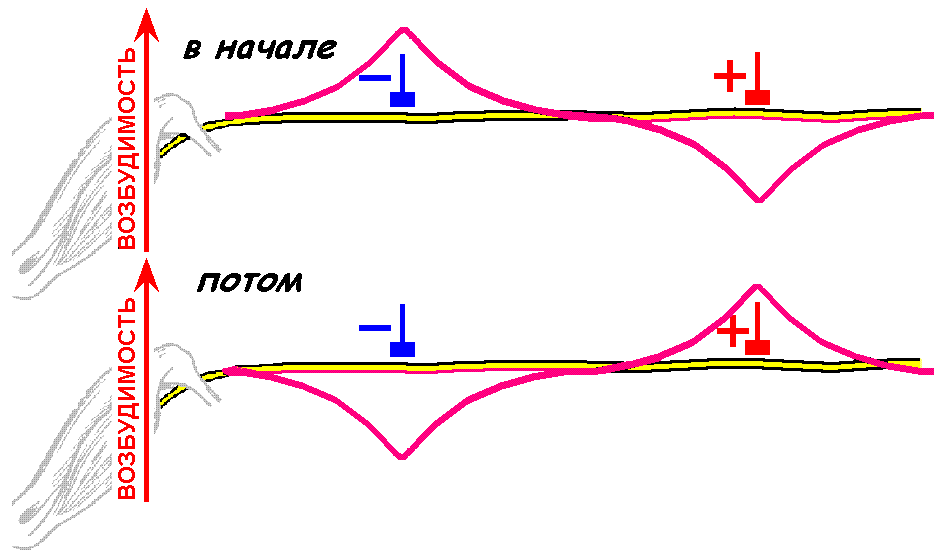

Выраженность катэлектротона и анэлектротона на разных участках нервного ствола вначале действия постоянного подпорогового тока.

Выраженность катодической депрессии и анодической экзальтации на разных участках нервного ствола при длительном действии постоянного подпорогового тока.

-

ФЕДЕРАЛЬНОЕ Государственное АВТОНОМНОЕ образовательное учреждение высшего профессионального образования

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (НИУ «БелГУ»)

Кафедра медико-биологических дисциплин

Специальность (направление подготовки)

Курс

второй

060101.65 лечебное дело,

060103.65 педиатрия

Семестр

четвёртый

Дисциплина НОРМАЛЬНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ВОПРОС № v (1)

Замыкательно-размыкательные законы Э.Пфлюгера.

Утверждено на заседании кафедры медико-биологических дисциплин,

протокол от 12.05.11 № 10.

Преподаватель к.м.н.

В.Г. Нестеров

Зав. кафедрой д.м.н., профессор

М.И. Чурносов

При раздражении нерва или мышцы постоянным током возбуждение возникает в момент замыкания постоянного тока только под катодом, а в момент размыкания — только под анодом. Эту закономерность открыл в 1859 г. Э.Пфлюгер.

Как это было сделано?

Умертвили участок нерва При этом электротоническое проведение тока на поврежденном участке сохранилось, а возбудимость этого участка исчезла. Один из электродов установили на поврежденном участке, а второй — на неповрежденный.