- •1) Грубая погрешность(невнимательность, неисправность прибора)

- •3) Случайная погрешность (невнимательность)

- •1) Классификация теодолитов по гост -10529 в зависимости от средней квадратической погрешности измерения горизонтального угла одним приемом в лабораторных условиях:

- •2) В зависимости от конструктивных особенностей следует различать теодолиты следующих исполнений:

- •2) Поправка за перепад температуры между температурой компарирования и температурой измерений.

- •3) Поправка за приведение линии к горизонту

- •1. Методы создания плановых сетей:

- •1. Уравнивание нивелирного хода

- •2. Определение высот точек

- •1. Подготовительный этап

- •2. Измерительный

- •3. Математическая обработка результатов измерения

- •4. Построение топографического плана

- •1) Нивелирование по квадратам

- •2) Нивелирование по параллельным линиям

- •3) Нивелирование по ходам

2) Поправка за перепад температуры между температурой компарирования и температурой измерений.

∆lt=∆t*α*lрл

α-коэффициент линейного расширения.

lрлt=lрл-∆lt

3) Поправка за приведение линии к горизонту

d = D cos, где угол наклона.

Если линия состоит из участков с разным уклоном, то находят горизонтальные проложения участков и результаты суммируют.

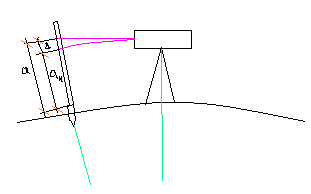

Вопрос №27. Нитяной дальномер в зрительных трубах геодезических приборов. Измерение расстояний нитяным дальномером.

Наиболее распространенным оптическим дальномером является нитяной дальномер. С помощью его выполняют косвенные измерения. сОн состоит из двух горизонтальных нитей. В комплект дальномера входит вертикальная рейка с сантиметровыми делениями. Для измерения линии на одном ее конце устанавливают прибор, а на другом рейку. Лучи от дальномерных нитей пересекут рейку в двух точках.

|

Штрихи нитяного дальномера |

|

D = D’

+ f +

, (f+δ=c

– постоянное слагаемое дальномера,

D’= = n*C,

C-коэффициент дальномера=100)

= n*C,

C-коэффициент дальномера=100)

D=n*C+c, n-разность отсчета по штрихам нитяного дальномера.

Вопрос №28. Источники ошибок при измерении длин нитяным дальномером. Точность измерения.

Точность измерений нитяным дальномером в основном зависит от точности дальномерного отсчета, влияния вертикальной рефракции и параллакса нитей.

Для вычисления

средней квадратической погрешности

воспользуемся формулой D=C*n.

Если среднюю квадратическую погрешность

дальномерного отсчета обозначить через

mn, то

mD=C*mn

или

=

=

,

Сn

,

Сn , то

, то

(при благоприятных условиях измерений

для расстояния 100 м погрешность равна

0,25) С учетом влияния остальных факторов

относительную погрешность измерения

расстояния нитяным дальномером принимают

в пределах 1/200 – 1/400, среднее значение

1/300.

(при благоприятных условиях измерений

для расстояния 100 м погрешность равна

0,25) С учетом влияния остальных факторов

относительную погрешность измерения

расстояния нитяным дальномером принимают

в пределах 1/200 – 1/400, среднее значение

1/300.

– точность измерения расстояний

нитяным дальномером.

– точность измерения расстояний

нитяным дальномером.

Так же среди причин неточных измерений можно отметить:

1)Влияние толщины нити на отсчет 2)Неодновременность производство отсчётов по дальномерным нитям

3)Наклон рейки

И случайные ошибки (инструментальные, ошибки наблюдателя и влияние погодных условий)

Вопрос №29. Сущность способа измерения длин линий светодальномером.

Общий принцип измерений длин линий светодальномером основан на определении времени, которое затрачивают световые волны на прохождение измеряемого отрезка в прямом и обратном направлениях. Для этого на одной из конечных точек устанавливают приемно-передающее устройство, на другой – отражатель. Световые волны посылаются передатчиком на отражатель, который в свою очередь направляет их на приемник.

Длина линии равна: D=ν*τ/2, где τ-время прохождения от передатчика к приемнику, а ν-скорость распространения световых волн.

Скорость распространения световых волн в вакууме известна, скорость световых волн в воздухе вычисляют по особой формуле. Время измеряют непосредственно или косвенно. В зависимости от метода его определения различают импульсные и фазовые дальномеры.

Импульсный светодальномер имеет передатчик, являющийся генератором колебаний с устройством для образования импульсов. Для измерения времени обычно используют электроннолучевую трубку.

Фазовый светодальномер основан на определении времени путем измерения разности фаз незатухающих колебаний в нескольких диапазонах частот.

Вопрос №30. Понятия: превышение, нивелирование. Методы нивелирования.

Превышение – разница высот двух точек.

Нивелирование – вид геодезических измерений, выполняемых с целью определения превышений.

Репер - геодезический знак, закрепляющий пункт нивелирной сети.

Виды нивелирования:

1) геометрическое – это нивелирование приборами с горизонтальной визирной осью (нивелир).

2) тригонометрическое – это нивелирование приборами с наклонной визирной осью (теодолит, тахеометр).

3) барометрическое - нивелирование, основанное на зависимости между высотой и атмосферным давлением.

4) гидростатическое – нивелирование с помощью сообщающихся сосудов с жидкостью.

5) механическое – нивелирование методом автоматического вычерчивания профиля местности и измеряемому расстоянию.

Способы геометрического нивелирования:

1) Способ «вперед»

2) Способ «из середины»

Вопрос №31. Сущность и способы геометрического метода нивелирования.

Способы геометрического нивелирования:

1) Способ «вперед»

2) Способ «из середины»

Способ «вперед»:

Нивелир устанавливается таким образом, чтобы окуляр и точка находились на одной отвесной линии. Нивелирная рейка должна совпадать с отвесной линией. Приводят визирную ось в горизонтальное положение, измеряют высоту прибора и отсчет по передней рейке.

i-отчет по нивелирной рейке совпадающей с центром окуляра.

h=i-a

h=H2-H1

ГИ=H2+a=H1+i

Способ «из середины»:

Устанавливаем нивелир так, чтобы расстояния от нивелира до точек были равны. Точность определения расстояний до точек зависит от требуемой точности нивелирования. Для технического нивелирования данные расстояния можно определить на глаз или померить шагами, измерить нитяным дальномером. Наводят визируню ось трубы на рейку 1 и берут по ней отсчет а, затем поворачивают трубу и наведя ее на рейку 2 берут отсчет b. Рейка 1 будет задней а рейка 2 – передней.

h=a-b

h=H2-H1

ГИ=H2+a=H1+b

Для определения наличия грубой погрешности в результате измерения превышение необходимо определить дважды. Один раз измерения выполняются по черной стороне, второй раз по красной стороне.

hч=ач-bч

hкр=акр-bкр

|hч-hкр|≤∆пред.

Предельная погрешность для технического нивелирования 5 мм.

Вопрос №32. Конструктивная схема нивелира с уровнем и элевационным винтом.

1. Подставка

2. Подъемные винты

3. Пружинящая пластина

4. Отверстие с внутренней резьбой

5. Зажимной винт

6. Наводящий винт

7. Кремальера

8. Фокусирующая линза

9. Окуляр

10. Диафрагма со штрихами сетки нитей

11. Элевационный винт

12. Цилиндрический уровень

13. Исправительные винты цилиндрического уровня

14. Круглый уровень

15. Исправительные винты круглого уровня

zz-вертикальная ось

vv-визирная ось

hh-ось цилиндрического уровня

LL-ось круглого уровня

Вопрос №33. Классификация нивелиров по ГОСТ.

По способу обеспечения горизонтального положения визирной оси:

1) нивелиры с уровнем (цилиндрическим) и элевационным винтом

2) нивелиры с компенсатором

По точности (средняя квадратическая погрешность измерения превышения на 1 км двойного хода):

1) высокоточные (H0,5: 0,5-погрешность)

2) точные (Н3)

3) технические(Н10)

Нивелиры точные и технические изготавливают со зрительными трубами прямого изображения.

Нивелиры точные и технические допускается изготавливать с горизонтальным лимбом.

Вопрос №34. Исследование, поверки и юстировка нивелиров.

Поверки нивелира:

Поверка 1: Вертикальная ось и ось круглого уровня должны быть параллельны (zz||LL)

Приводим пузырек круглого уровня с помощью подъемных винтов в центр круглого уровня. Поверка выполняется, если после поворота на 180 градусов пузырек остался в центре или вышел не далее второго круга.

Юстировка: с помощью исправительных винтов круглого уровня

Поверка 2: Визирная ось и ось цилиндрического уровня должны быть параллельны .

Выбираем две точки на расстоянии 50-70 м, устанавливаем прибор посередине, снимаем отсчеты по черной стороне. h=a-b. Далее устанавливаем прибор на расстоянии 3 м от одной из точек, снимаем отсчеты по черной стороне, рассчитываем ∆=h-c+d(с-отчет с ближней точки), сравниваем с ∆пред. ; ∆пред=L*tg15”, где L-расстояние между точками, 15” – погрешность прибора.

Юстировка: с помощью исправительных винтов цилиндрического уровня.

Нивелир – геодезический высотомер для определения превышений горизонтальной линией визирования.

Горизонтирование – приведение визирной оси прибора в горизонтальное положение.

Нивелирный репер – геодезический знак, закрепляющий пункт нивелирной сети.

Вопрос №35. Источники ошибок при геометрическом методе нивелирования и меры ослабления их влияния. Точность геометрического метода нивелирования.

Средняя квадратическая погрешность отсчетов по задней и передней точкам состоит из скп установки оси цилиндрического уровня в горизонтальное положение, скп округления отсчета по рейке, скп несоблюдения главного условия, скп нанесения делений на рейку.

В нормативных документах технического нивелирования инструкцией допускается ∆h=10мм.

Вопрос №36. Влияние кривизны земли и вертикальной рефракции на геометрическое нивелирование.

При рассмотрении принципа геометрического нивелирования предполагалось, что уровенная поверхность представляет собой плоскость, поэтому вертикально стоящие рейки можно считать параллельными между собой. В действительности вследствие кривизны Земли рейки, установленные в двух точках будут направлены по радиусам уровенной поверхности.

|

∆=a-aи

|

Составляем

теорему Пифагора для прямоугольного

треугольника, упрощаем и получаем ∆ =

Вычисляется

по формуле: ∆ = 0.8 мм (для 100 м)

= 0.8 мм (для 100 м)

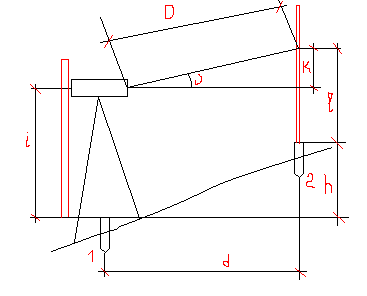

Вопрос №37. Определение превышений тригонометрическим методом нивелирования.

При тригонометрическом методе нивелирования измеряют:

1) i – расстояние от верхнего колышка до центра окуляра по отвесной линии при горизонтальном положении зрительной трубы.

2) l – длина рейки

3) ν – вертикальный угол

4) D –расстояние, измеренное при помощи дальномера

|

D=n*C+c

h=i+k-l

k=D*sinν

Если i=l, то h=k=Dsinν

|

Вопрос №38. Источники ошибок при тригонометрическом методе нивелирования. Точность тригонометрического метода нивелирования.

Главным образом выявляют погрешности измерения расстояния и вертикального угла.

Для определения грубой погрешности измерения выполняют дважды: в прямом и обратном направлениях.

|hпр-hобр|≤

(для технических теодолитов, в которых расстояния измеряются нитяным дальномером)

d=D*cosν

Вопрос №39. Геодезическая сеть. Классификация геодезических сетей.

Геодезическая сеть – это совокупность точек земной поверхности, положение которых определено в единой системе геодезических координат.

Классификация геодезических сетей:

По виду координат, носителем которых является геодезический пункт:

1) Плановые (x,y)

2) Высотные (h)

3) Планово-высотные(x,y,h)

Репер – геодезический пункт высотной сети

Классификация плановых сетей по назначению:

1) Государственные – это геодезические сети предназначенные для распространения координат по территории государства, являющиеся исходными для построения других сетей. (начало отсчета – центр круглого зала Пулковской обсерватории)

2) Сети сгущения – это геодезические сети, устраиваемые в развитии сетей более высокого порядка. (начало отсчета – средний уровень воды в Балтийском море)

3) Съемочные сети – это сети сгущения, необходимые для проведения топографической съемки.

4) Специальные сети – сети сгущения, которые необходимы для сопровождения строительства сооружения.

Классификация высотных сетей по назначению:

1) Государственные

2) Технические

Вопрос №40. Методы создания геодезических сетей, их сущности (триангуляция, трилатерация, полигонометрии, нивелирования).