- •1.2 Вопрос. Белки, понятие, биологическая роль в детском организме. Физико – химические

- •3.2 Вопрос. Четвертичная структура. Особенности строения и функционирования олигомерных белков на примере гемсодержащих белков- гемоглобина и миоглобина.

- •4.2 Вопрос. Простые белки: альбумины, глобулины, гистоны, протамины. Особенности их строения, биологическая роль в детском организме.

- •6.2 Вопрос. Нуклеопротеины, химическое строение днк, рнк, биологическая роль.

- •7.2 Вопрос. Связи, формирующие первичную структуру полинуклеотидных цепей. Вторичная структура днк и рнк

- •5.2 Вопрос. Сложные белки: строение,характеристика тодельных групп, биологическая роль. Нуклеопротеины, химическое строение днк, рнк, биологическая роль.

- •8.2 Вопрос.Гемопротеины, химическое строение гемоглобина и миоглобина. Физиологические и аномальные гемоглобины (серповидноклеточная анемия, талассемии) Гликозилированный гемоглобин.

- •1.3. Витамины. Определение. Номенклатура и классификация. Функции витаминов. Гиповитаминозы и авитаминозы. Причины (экзо-, эндогенные). Антивитамины, механизм действия

- •3.3. Витамин рр, строение и биологическая роль. Над-зависимые дегидрогеназы.

- •5.3. Витамин в2, строение, роль (фад, фмн), суточная потребность, признаки авитаминоза.

- •7.3.. Витамин «в12», биологическая роль, явления недостаточности. Внутренний фактор Касла , его роль в усвоении витамина в12.Суточная потребность

- •1.4. Ферменты. Биологическая роль в детском организме. Классификация и номенклатура ферментов. Особенности синтеза и секреции ферментов у детей.

- •2.4.Химическая природа и строение ферментов. Активный (каталитический) и аллостерический (регуляторный) центры. Строение простых и сложных ферментов (гидролазы, дегидрогеназы, трансаминазы)..

- •4.4. Активаторы ферментов: ионы металлов, частичный протеолиз, фосфолирование и дефосфолирование

- •5.4.Ингибиторы ферментов: обратимые и необратимые,конкурентные. Лекарственные препараты как ингибиторы ферментов.

- •6.4. Регуляция действия ферментов: аллостерические ингибиторы и активаторы. Регуляция активности по принципу обратной связи.

- •8.4.. Иммобилизованные ферменты, применение в медицине. Изоферменты лактатдегидрогеназы. Значение определения изоферментов в диагностике заболеваний.

- •2.5.Гормоны передней, средней и задней доли гипофиза. , особенности биологического дей ствия. Симптомы гипо- и гиперпродукции.

- •3.5.Вторичные мессенджеры (внутриклеточные посредники) гормонов. Циклический амф, его образование и распад. Аденилатциклаза и фосфодиэстераза. Действие ц-амф на протеинкиназы (адреналин, глюкагон).

- •4.5.Кальций как вторичный мессенджер гормонов. Кальмодулин. Образование и действие инозитолтрифосфата (иф3)и диацилглицерола (даг) как внутриклеточных сигнальных компонентов действия гормонов

- •5.5. Гормоны коры надпочечников. Химическое строение. Изменение метаболизма при гипер-, гипокортицизме (болезнь Аддисона, болезнь Иценко-Кушинга).

- •7.5. Половые гормоны, строение, влияние на обмен веществ и функции половых желез

- •2.6. Анаболизм. Катаболизм. Макроэргические соединения (атф,утф,цтф, креатин-фосфат), химическое строение, биологическая роль.

- •3.6.Цикл трикарбоновых кислот (цтк). Последовательность реакций. Связь с процессами окислительного фосфорилирования. Понятие о субстратном фосфорилировании. Энергетический эффект. Функции цтк.

- •V комплекс – атф-синтаза.

- •4.7.Анаэробный распад глюкозы ( гликолиз),значение анаэробного распада глюкозы. Эффект Пастера.

- •6.7. Представление о пентозофосфатном пути превращений глюкозы. Окислительная стадия (до образования рибозо-5-фосфат). Распространение и физиологическое значение у детей. Регуляция.

- •7.7. Гликоген- резервный гомополисахарид. Биосинтез гликогена. Мобилизация гликогена с образованием глюкозы в печени. Регуляция процессов. Гликогенозы.

- •Роль желчных кислот

- •2.8. Ресинтез жиров в стенке кишечника. Состав и строение транспортных форм липидо(липопротеинов ).

- •3.8.Основные фосфолипиды (фосфатидилхолин, фосфатидилэтаноламин, фосфатидилсерин), химическое строение, биологическая роль. Жировое перерождение печени. Липотропные факторы.

- •11.8. Лпнп и лпвп – транспортные формы холестерола в крови. Регуляция метаболизма холестерола. Биохимические основы гиперхолестеролемии (атеросклероз, желчнокаменная болезнь

- •9.8. Пути метаболизма ацетил-КоА в клетке. Кетоновые тела. Механизм биосинтеза. Биологическая роль. Причины и последствия возникновения кетонемии и кетонурии у детей.

- •7.8. Классификация высших жирных кислот. Биологическая роль. Ω-3 и ω-6 кислоты-незаменимые компоненты пищи. Биосинтез жирных кислот (липогенез), основные стадии процесса, особенности. Регуляция

- •8.8. Биосинтез нейтральных жиров (триацилглицеринов). Регуляция. Процессов. Ожирение, причины.

- •Нейтральные жиры.

- •3.9. Гниение белков в толстом кишечнике. Образование, всасывание в кровь и обезвреживание в печени токсичных продуктов гниения: фенол, скатол, индол, путресцин, кадаверин и др.

- •9.9. Представление о распаде и биосинтезе примидиновых нуклеотидов. Применение антифолатов для лечения злокачественных опухолей у детей.

- •3.10. Небелковые азотосодержащие вещества крови. Азотемия,виды, причины. Буферные системы крови, понятие об ацидозе и алкалозе.

- •4.10.Обмен гемоглобина, биосинтез гема и его регуляция. Распад гемоглобина. Неконъюгированный и конъюгированный билирубин.

- •1.11.Потребность детского организма в воде и минеральных элементах. Обмен кальция, фосфора, калия, натрия, серы в организме. Регуляция водно – солевого обмена.

- •1.12. Моча, физико-химические свойства. Особенности состава мочи у новорожденных и детей грудного возраста. Патологические составные части. Клиническое значение анализа мочи у детей.

6.2 Вопрос. Нуклеопротеины, химическое строение днк, рнк, биологическая роль.

Нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК) относятся к сложным высокомолекулярным соединениям, состоят из небольшого числа индивидуальных химических компонентов более простого строения. С нуклеопротеинами и, соответственно, нуклеиновыми кислотами непосредственно связаны, кроме того, такие биологические процессы, как митоз, мейоз, эмбриональный и злокачественный рост и др. Нуклеиновые кислоты выполняют ряд важных биологических функ-ций, не свойственных другим полимерным веществам. В частности, они обеспечивают хранение и передачу наследст-венной информации и принимают непосредственное участие в механизмах реализации этой информации путем программирования синтеза всех клеточных белков. Структурные компоненты нуклеиновых кислот выполняют, кроме того, функции кофакторов (коэнзим А и др.), аллостерических эффекторов, входят в состав коферментов (никотин-амидадениндинуклеотид, флавинадениндинуклеотид и др.), принимая тем самым непосредственное участие в обмене веществ, а также в аккумулировании (накоплении), переносе и трасформации энергии. Они являются предшествен-никами вторичных посредников (мессенджеров) – циклических мононуклеотидов (цАМФ и цГМФ), выполняющих

важную функцию в передаче внутриклеточных сигналов.

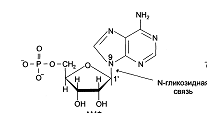

Структурными единицами нуклеиновых кислот являются мономерные молекулы – мононуклеотиды. Следовательно, нуклеиновые кислоты представляют собой полинуклеотиды. Это продукты полимеризации мононуклеотидов, число и последовательность расположения которых в цепях ДНК и РНК определяются в строгом соответствии с программой,

заложенной в молекуле матрицы. Каждый нуклеотид содержит 3 химически различных компонента: гетероциклическое азотистое основание, моносахарид (пентозу) и остаток фосфорной кислоты. В состав нуклеиновых кислот входят азотистые основания двух типов: пуриновые – аденин (А), гуанин (G) и пиримидиновые – цитозин (С), тимин (Т) и урацил (U). В этой «триаде» мононуклеотида углевод занимает

среднее положение. В молекулы ДНК входят A, T, G, C, в РНК- A, C, G, U.

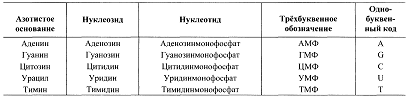

Номенклатура нуклеотидов.

7.2 Вопрос. Связи, формирующие первичную структуру полинуклеотидных цепей. Вторичная структура днк и рнк

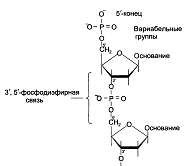

Под первичной структурой нуклеиновых кислот понимают порядок, после-

довательность расположения мононуклеотидов в полинуклеотидной цепи ДНК и РНК. Такая цепь стабилизируется 3',5'-фосфодиэфирными связями.

Вторичная структура. В соответствии с моделью Дж. Уотсона и Ф. Крика, предложенной в 1953 г. на основании ряда аналитических данных, а также рентгеноструктурного анализа, молекула ДНК состоит из двух цепей, образуя право-вращающую спираль, в которую обе полинуклеотидные цепи закручены вокруг одной и той же оси. Удерживаются цепи благодаря водородным связям, образующимся между их азотистыми основаниями. Обе цепи полинуклеотидов в биспиральной молекуле ДНК имеют строго определенное пространственное расположение, при котором азотистые основания находятся внутри, а фосфорильные и углеводные компоненты – снаружи. Избирательность взаимодействия пар А–Т и Г–Ц принято выражать термином «комплементарность», а соответствующие азотистые основания на-

зывают комплементарными. Уникальность структуры молекул ДНК и РНК определяются закономерностями, впервые установленными Э. Чаргаффом:

1) молярная масса пуринов равна молярной массе пиримидинов А+Г=Ц+Т;

2) количество аденина и цитозина равно количеству гуанина и тимина: А+Ц=Г+Т;

3) количество аденина равно количеству тимина, а количество гуанина равно количеству цитозина.

Стабильность А–Т оснований обеспечивается двумя водородными связями, а пар Г–Ц – тремя. Длина водородных связей между основаниями составляет около 0,3 нм, расстояние между витками (шаг спирали) равно 3,4 нм. На этом участке укладываются 10 нуклеотидных остатков, размер одного нуклеотида составляет 0,34 нм; диаметр биспиральной молекулы равен 1,8 нм.

Менее охарактеризована вторичная структура матричных и рибосомных РНК. Относительно вторичной структуры тРНК наиболее вероятной представляется модель, предложенная Р. Холли, плоское изображение которой напоминает клеверный лист. Во всех тРНК есть участки, взаимодействующие с рибосомами, места для связывания с аминокислотами и ферментами, а также специфическая последовательность трех нуклеотидов (триплет), называемая анти-

кодоном, которая оказывается комплементарной тринуклеотидной последовательности мРНК (кодону), кодирующей включение в белковую молекулу определенной аминокислоты.

Третичная структура нуклеиновых кислот.

Исследования молекул ДНК при помощи физических (в частности, кристаллографических) и физико-химических методов показали, что двойная спираль ДНК на некоторых участках может подвергаться дальнейшей спирализации с образованием суперспирали или открытой кольцевой формы. Оказалось также, что линейная ДНК может образоваться из кольцевой формы или существовать как таковая в природе. Образование кольцевой формы молекулы ДНК у бактерий или в митохондриях клеток животных часто вызвано ковалентным соединением их открытых концов. Известно, что суперспиральная (суперскрученная) структура обеспечивает экономную упаковку огромной молекулы ДНК в хромосоме: вместо 8 см длины, которую она могла бы иметь в вытянутой форме, в хромосоме человека молекула ДНК настолько плотно упакована, что ее длина составляет 5 нм. Обычно в ДНК встречаются положительные

и отрицательные супервитки, образованные за счет скручивания по часовой (правосторонней) или против часовой стрелки двойной спирали. Образование подобных супервитков катализируется специфическими ферментами,

получившими название топоизомераз. Подобные суперспирали соединяются с белками (гистонами), упакованными в бороздках, обеспечивая тем самым стабильность третичной структуры ДНК.

Данные о структуре тРНК свидетельствуют о том, что нативные молекулы тРНК имеют примерно одинаковую третичную структуру, которая отличается от плоской структуры «клеверного листа» большой компактностью за счет складывания различных частей молекулы. Третичная структура РНК в растворе в зависимости от ионной силы, температуры и рН среды может быть представлена компактной палочкой, компактным клубком; развернутой цепью.

В настоящее время получены доказательства значимости ван-дер-ваальсовых (диполь-дипольных и лондоновских) связей между азотистыми основаниями в стабилизации общей пространственной конфигурации нуклеиновых кислот.