- •Isbn 5-7695-1039-0

- •Ч а с т ь I. Методологические основы системного анализа и моделирования опасных процессов в техносфере

- •Глава 3. Методические основы обеспечения безопасности

- •Процесса возникновения происшествий в техносфере

- •Процесса причинения ущерба от техногенных происшествий

- •Глава 10. Моделирование и системный анализ процесса трансформации

- •В техносфере

- •Глава 11. Основные принципы программно-целевого планирования

- •Глава 15. Моделирование и системный анализ процесса

- •1Vi предисловие

- •Часть I

- •1. Природа

- •3. Взаимодействие с окружением

- •1.2. Особенности организации и динамики систем

- •1.3. Обобщенная структура системного анализа и синтеза

- •Глава 2

- •2.1. Понятие и краткая характеристика моделей

- •2.2. Классификация моделей и методов моделирования

- •Контрольные вопросы

- •Глава 3

- •3.1. Основные противоречия и проблемы современности

- •3.2. Причины и факторы аварийности и травматизма

- •3.3. Энергоэнтропийная концепция опасностей

- •3.4. Основные понятия и определения

- •3.5. Общие принципы предупреждения происшествий

- •3.7. Цель и основные задачи системы обеспечения безопасности в техносфере

- •Контрольные вопросы

- •Часть II

- •4.1. Сущность системного подхода к исследованию процессов в техносфере

- •4.2. Особенности формализации и моделирования опасных процессов

- •4.3. Основные понятия и виды диаграмм влияния

- •Контрольные вопросы

- •Глава 5

- •Моделирование и системный анализ

- •Происшествий с помощью диаграмм

- •Типа дерево

- •5.3. Количественный анализ диаграмм типа дерево

- •Глава 6

- •Моделирование и системный анализ

- •Происшествий с помощью диаграмм

- •Типа «граф»

- •6.1. Граф-модель аварийности и травматизма

- •6.3. Прогнозирование показателей аварийности и травматизма на производстве

- •Контрольные вопросы

- •Глава 7

- •Моделирование и системный анализ

- •Происшествий с помощью диаграмм

- •Типа «сеть»

- •7.3. Имитационное моделирование происшествий в человекомашинной системе

- •Параметры результатов моделирования

- •Контрольные вопросы

- •Часть III

- •Основные принципы системного анализа и моделирования процесса причинения техногенного ущерба

- •8.1. Краткая характеристика этапов процесса причинения техногенного ущерба

- •Контрольные вопросы

- •Глава 9

- •Высвобождения и неуправляемого распространения энергии и вредного вещества

- •9.1. Особенности моделирования и системного анализа

- •9.3. Модели и методы прогнозирования полей концентрации вредных веществ в техносфере

- •Контрольные вопросы

- •Глава 10

- •10.1. Особенности моделирования и системного анализа

- •Значения эрфик-функции Prob(Pr)

- •Контрольные вопросы

- •Часть VI

- •Глава и

- •1.1. Сущность программно-целевого подхода к управлению процессом обеспечения безопасности

- •Глава 12

- •Моделирование и системный анализ процесса

- •Обоснования требований к уровню

- •Безопасности

- •12.2. Социально-экономические издержки, учитываемые при нормировании безопасности в техносфере

- •12.3. Оптимизация требований к уровню безопасности

- •Контрольные вопросы

- •Глава 13

- •13.1. Программа обеспечения безопасности создаваемого производственного и технологического оборудования

- •27 Последняя подсис тема

- •13.2. Модели и методы обеспечения подготовленности персонала по мерам безопасности

- •Модели и методы обучения персонала

- •13.3. Модели и методы учета влияния рабочей среды

- •13.4. Модели и методы учета средств защиты персонала

- •Результаты ресурсных испытаний

- •Контрольные вопросы

- •Глава 14

- •14.1. Принципы контроля безопасности производственных и технологических процессов

- •Контрольные вопросы

- •Моделирование и системный анализ процесса поддержания требуемого уровня безопасности

- •15.1. Общие принципы поддержания требуемого уровня безопасности

- •15.2. Модели и методы поддержания готовности персонала к обеспечению безопасности

- •15.3. Модели и методы оптимизации контрольно-

- •Булевы события и операции

- •Правила для булевых преобразований

- •Справочные данные об вредных веществах и параметрах, влияющих на их рассеяние в атмосфере

- •Поверхности

- •103300 (Условия — стационарные) щ, кг/с

Приборы

безопасности

Прибор

безопасности

26

Опасные

ошибки

возмож

ны

Средства

предупреждения

Обучение

и

инструктаж

персонала

других

лиц опасны

7

Предупреждение

опасности

17

Документы

совершенны

Корректировка

документов

19

Следующая

подсистема

Другие

отказы

возможны

Измените

условия

работ

Следующая

подсистема

ся

другие подсистемы

Другие

под системы

Измените

проект

Серийная

эксплуатация

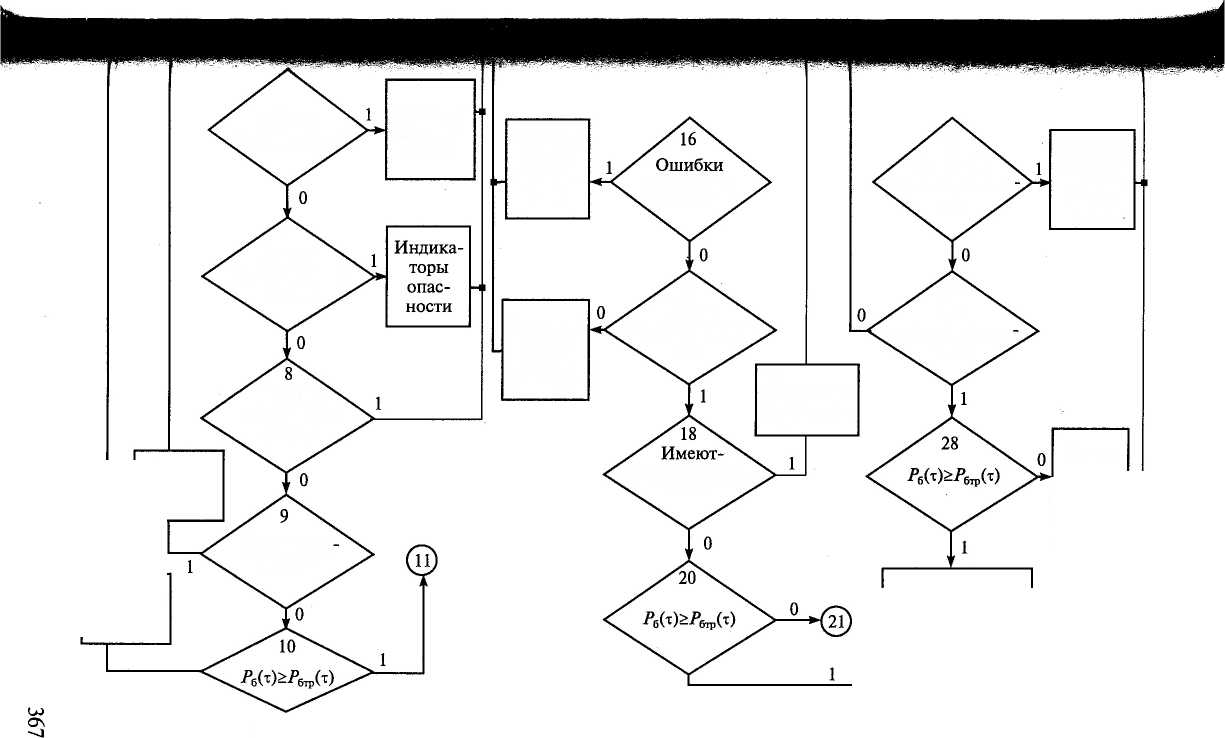

Рис. 13.1. Модель

плана обеспечения безопасности

создаваемого оборудования

27 Последняя подсис тема

Ошибочные действия персонала обусловлены неадекватностью выполнения им любого (см. разд. 7.2) этапа операторской деятельности. Поэтому, прогнозируя нежелательные ситуации, необходимо считать наиболее вероятными их причинами неправильное понимание требований технологической и эксплуатационной документации, пропуск или умышленное изменение установленной там очередности действий, неправильные измерения или искаженную интерпретацию их результатов. В отдельных случаях целесообразно анализировать последствия не только отдельно взятых, но и нескольких одновременно допущенных человеком отступлений.

Среди группы технических предпосылок к аварийности и травматизму особое внимание должно быть уделено тем отказам создаваемого оборудования, которые сопровождаются возникновением опасных ситуаций. Перечень ответственных в этом смысле элементов, отказ которых анализируется в блоке 3 рассматриваемой модели, уже приведен в разд. 5.1; тогда как другие, т.е. менее значимые по своим последствиям, отказы техники могут интересовать исследователя лишь как приводящие к отказам смежных элементов и ошибкам персонала при их последующем устранении.

Следует помнить, что технические предпосылки к происшествиям могут быть вызваны не только ошибками персонала, но и конструктивными либо производственными дефектами. Целесообразно также изучать реакцию особо энергоемкого оборудования на неблагоприятные воздействия со стороны рабочей среды, вплоть до стихийных бедствий и других аномальных явлений. На исследуемой модели необходимость анализа соответствующих последствий (на примере ошибок посторонних лиц) показана блоком 16.

Третья особенность предложенной модели — необходимость не только качественной, но и количественной оценки уровня безопасности создаваемого оборудования. Потребность в последней указана на рисунке введением в его нижние блоки соответствующего критерия. Выбор же в качестве соответствующего показателя вероятности /б(т), а не среднего ущерба MX[Y] обоснован ранее (см. разд. 12.2), тогда как априорная оценка ее величины может быть проведена с помощью методик, рассмотренных во второй части учебника.

368

Наиболее подходящими в этих условиях способами определе-вероятности Рб(т) могут быть методы аналитического и ими-дионного моделирования. Исходными данными для ее априор-эй оценки, например, по методике разд. 6.3 будут проектные и еднестатистические параметры аналогичных человекомашинных ястем, уточняемые в ходе набора статистики об ошибках персо-та и отказах опытных образцов создаваемого оборудования. Следующим шагом (после уяснения и оценки опасности разра-атываемого оборудования) является определение того, как выя-предупредить или ослабить нежелательное изменение его войств в процессе будущего использования по назначению. Для эснования соответствующих ответов целесообразно разобрать-с рядом следующих вопросов:

а) что или кто, как и спустя какое время узнает о начале не- нагоприятных изменений в соответствующей человекомашинной гстеме;

б) какова динамика их развития, необходимо ли вмешатель- в процесс, когда, какое, чье;

в) что конкретно, когда и кому надо делать, насколько опера- №Н0 _ и качественно, есть ли готовая программа действий и эемя на ее реализацию;

г) если нет программы, то сколько надо времени на подготов- • альтернативных действий и выбор из них наилучших, как убе- <пъ или заставить персонал так действовать.

Проработка всех этих вопросов необходима для регламентации гередности выбора технических и технологических средств за-щты. На соответствующей модели это отражено определенной Последовательностью блоков 5...7, 13... 17 и 23...26. Идея такого расположения связана с приданием более высокого приорите-ча встроенным в оборудование средствам обеспечения безопас-Юсти. А вот менее надежные способы (инструктажи персонала, использование им индивидуальных средств защиты, включение в Эксплуатационную документацию запрещенных действий и при-«енение индикаторов опасности) допустимы лишь в тех случаях, эгда конструктивно не удается достигнуть требуемого уровня без-Эпасности.

При выборе же конкретного средства защиты от опасных фак-эров создаваемого оборудования следует исходить из его предпо-1агаемой надежности, частоты и длительности использования, способов (удар, захват, ингаляция, абсорбция) причинения и размеров вероятного ущерба. В зависимости от соотношения рассматриваемых факторов выбирается стратегия либо коренного |изменения конструкции разрабатываемого оборудования (с це-ью ослабления его потенциальной опасности), либо принятия ([дополнительных мер по уменьшению количества соответствую-f щих источников.

369

При практической реализации каждой такой стратегии следует руководствоваться рядом правил, позволяющих создавать эргономичную и безопасную по отношению к отказам конструкцию создаваемого оборудования. Поскольку назначение и структура технических и технологических средств защиты были рассмотрены ранее, то здесь ограничимся лишь дополнительными рекомендациями, направленными на повышение безошибочности действий персонала и снижение тяжести последствий технических отказов. Сокращение числа человеческих предпосылок к аварийности и травматизму достигается блокировкой органов управления от ошибочных и несанкционированных действий* персонала и посторонних лиц. Это предполагает применение коммутационных аппаратов с более сложной процедурой включения (по сравнению с отключением), тогда как их отказ должен приводить к обе-сточиванию, а не подключению потребителей. Особо ответственные элементы управления оснащают источниками автономного питания.

Средства предупреждения об опасности делают более надежными и не зависящими от работоспособности контролируемых элементов, а органы управления — аналогичными существующим Последнее позволяет исключить ошибки, обусловленные прежним опытом персонала. В отдельных случаях оборудование должно укомплектовываться устройствами документированного контроля функционального состояния оператора, как это, например, предусмотрено для машинистов железнодорожных локомотивов.

Ослабление тяжести последствий ошибок и отказов обеспечивается включением в конструкцию соответствующих элементов — плавких вставок, автоматических разъединителей, ограничительных и предохранительных клапанов, встроенных блокировок, разрядников, страховочных и энергопоглощающих ограждений, аварийных средств эвакуации и пожаротушения. Применение таких средств повышает безопасность эксплуатации создаваемого оборудования, так как для возникновения происшествий в нем требуется отказ не одного, а одновременно нескольких элементов, что менее вероятно.

Следует заметить, что нужно стремиться к многоэшелониро-ванной защите, гарантирующей отсутствие происшествий при одновременном отказе двух и более технических устройств или появлении сразу нескольких несанкционированных действий работающих. Например, в атомной энергетике это достигается заблаговременным внедрением мероприятий по а) предотвращению отклонений от нормальной эксплуатации АЭС, б) контро-

* В зарубежной литературе используется даже соответствующее определение оборудования, удовлетворяющего этим требованиям, —fool proof equipment, что буквально означает «оборудование, защищенное от дурака».

370

их ненормальной эксплуатации, в) удержанию аварии в про-гных пределах, г) управлению развитием и подавлением ава-|ии, д) аварийными действиями за пределами территории АЭС, Последней (из обозначенных выше) особенностью рассматри-аемой программы является (см. рис. 13.1 — блоки 10, 20 и 28) рогое определение условий завершения каждого ее этапа. В част-эсти, при неудовлетворении априорными оценками вероятнос-невозникновения происшествий ее требуемых значений Р*6(х) Необходимо откорректировать проект или доработать изготовлен-ые образцы оборудования. Для сокращения соответствующих сроков или затрат должны использоваться изложенные выше (см. разд. |.3, 6.3 и 7.3) способы оценки и оптимизации альтернативных организационно-технических мероприятий.

В целом же предложенная здесь модель и соответствующая ей целевая программа могут быть рекомендованы для внедрения в грактику управления предупреждением аварийности и травматиз-|ма в техносфере — после их дальнейшей детализации и учета спе-яфики разрабатываемых объектов и процессов. Их использование аказчиком и разработчиком создаваемого производственного оборудования будет способствовать повышению безопасности его по-гедующей эксплуатации — за счет снижения количества техни-Цческих предпосылок к происшествиям, заблаговременного учета конструктивных и технологических дефектов, оптимизации мероприятий по их компенсации и локализации вредных последствий.

Другие вопросы совершенствования управления обеспечением эезопасности разрабатываемых в техносфере объектов рассматриваются далее.