- •Isbn 5-7695-1039-0

- •Ч а с т ь I. Методологические основы системного анализа и моделирования опасных процессов в техносфере

- •Глава 3. Методические основы обеспечения безопасности

- •Процесса возникновения происшествий в техносфере

- •Процесса причинения ущерба от техногенных происшествий

- •Глава 10. Моделирование и системный анализ процесса трансформации

- •В техносфере

- •Глава 11. Основные принципы программно-целевого планирования

- •Глава 15. Моделирование и системный анализ процесса

- •1Vi предисловие

- •Часть I

- •1. Природа

- •3. Взаимодействие с окружением

- •1.2. Особенности организации и динамики систем

- •1.3. Обобщенная структура системного анализа и синтеза

- •Глава 2

- •2.1. Понятие и краткая характеристика моделей

- •2.2. Классификация моделей и методов моделирования

- •Контрольные вопросы

- •Глава 3

- •3.1. Основные противоречия и проблемы современности

- •3.2. Причины и факторы аварийности и травматизма

- •3.3. Энергоэнтропийная концепция опасностей

- •3.4. Основные понятия и определения

- •3.5. Общие принципы предупреждения происшествий

- •3.7. Цель и основные задачи системы обеспечения безопасности в техносфере

- •Контрольные вопросы

- •Часть II

- •4.1. Сущность системного подхода к исследованию процессов в техносфере

- •4.2. Особенности формализации и моделирования опасных процессов

- •4.3. Основные понятия и виды диаграмм влияния

- •Контрольные вопросы

- •Глава 5

- •Моделирование и системный анализ

- •Происшествий с помощью диаграмм

- •Типа дерево

- •5.3. Количественный анализ диаграмм типа дерево

- •Глава 6

- •Моделирование и системный анализ

- •Происшествий с помощью диаграмм

- •Типа «граф»

- •6.1. Граф-модель аварийности и травматизма

- •6.3. Прогнозирование показателей аварийности и травматизма на производстве

- •Контрольные вопросы

- •Глава 7

- •Моделирование и системный анализ

- •Происшествий с помощью диаграмм

- •Типа «сеть»

- •7.3. Имитационное моделирование происшествий в человекомашинной системе

- •Параметры результатов моделирования

- •Контрольные вопросы

- •Часть III

- •Основные принципы системного анализа и моделирования процесса причинения техногенного ущерба

- •8.1. Краткая характеристика этапов процесса причинения техногенного ущерба

- •Контрольные вопросы

- •Глава 9

- •Высвобождения и неуправляемого распространения энергии и вредного вещества

- •9.1. Особенности моделирования и системного анализа

- •9.3. Модели и методы прогнозирования полей концентрации вредных веществ в техносфере

- •Контрольные вопросы

- •Глава 10

- •10.1. Особенности моделирования и системного анализа

- •Значения эрфик-функции Prob(Pr)

- •Контрольные вопросы

- •Часть VI

- •Глава и

- •1.1. Сущность программно-целевого подхода к управлению процессом обеспечения безопасности

- •Глава 12

- •Моделирование и системный анализ процесса

- •Обоснования требований к уровню

- •Безопасности

- •12.2. Социально-экономические издержки, учитываемые при нормировании безопасности в техносфере

- •12.3. Оптимизация требований к уровню безопасности

- •Контрольные вопросы

- •Глава 13

- •13.1. Программа обеспечения безопасности создаваемого производственного и технологического оборудования

- •27 Последняя подсис тема

- •13.2. Модели и методы обеспечения подготовленности персонала по мерам безопасности

- •Модели и методы обучения персонала

- •13.3. Модели и методы учета влияния рабочей среды

- •13.4. Модели и методы учета средств защиты персонала

- •Результаты ресурсных испытаний

- •Контрольные вопросы

- •Глава 14

- •14.1. Принципы контроля безопасности производственных и технологических процессов

- •Контрольные вопросы

- •Моделирование и системный анализ процесса поддержания требуемого уровня безопасности

- •15.1. Общие принципы поддержания требуемого уровня безопасности

- •15.2. Модели и методы поддержания готовности персонала к обеспечению безопасности

- •15.3. Модели и методы оптимизации контрольно-

- •Булевы события и операции

- •Правила для булевых преобразований

- •Справочные данные об вредных веществах и параметрах, влияющих на их рассеяние в атмосфере

- •Поверхности

- •103300 (Условия — стационарные) щ, кг/с

8.1. Краткая характеристика этапов процесса причинения техногенного ущерба

Статистика современных аварий, катастроф и несчастных случаев с людьми свидетельствует: наибольший техногенный ущерб |людским, материальным и природным ресурсам ныне связан с тожарами и происшествиями на транспорте, а также с взрывами разрушениями зданий. Большинство же техногенных происше-вий обусловлено неконтролируемым высвобождением кинетической энергии движущихся машин и механизмов, а также по-!генциальной или химической энергией, накопленной в сосудах {Высокого давления и топливовоздушных смесях, конденсирован-

217

ных взрывчатых веществах, ядовитых технических жидкостях и других вредных веществах.

К основным поражающим факторам техногенного характера, обычно относят: а) термический (тепловое излучение, «удар» пламенем или криогенным веществом) — 56 % от общего числа причин разрушительного воздействия; б) бризантно-фугасный (дробящее, метательное или осколочное воздействие движущихся тел, включая непосредственные продукты взрыва) — 29 %, в) агрессивные или токсичные свойства вредных или аварийно опасных химических веществ — около 10 %.

Приведенные данные свидетельствуют о чрезвычайном многообразии обстоятельств проявления техногенных происшествий и разрушительного воздействия на различные ресурсы перечисленных выше и иных факторов. Вот почему их детальное рассмотрение удобно провести после декомпозиции всего процесса причинения техногенного ущерба на ряд стадий, подобно тому как это уже делалось ранее — при построении дерева событий (см. разд. 5.3). Напомним, что там были выделены следующие четыре этапа или стадии:

высвобождение (расконсервация) накопленной в челове- комашинной системе энергии или запасов вредного вещества вследствие возникшей там аварии;

неконтролируемое распространение (трансляция) их пото ков в процессе истечения вещества и энергии в новую для них среду и перемещения в ней;

физико-химическое их превращение (трансформация) там с дополнительным энерговыделением и переходом в новое агре гатное или фазовое состояние;

разрушительное воздействие (адсорбция) первичных пото ков и/или наведенных ими поражающих факторов на не защи щенные от них объекты. %

Последовательно и кратко охарактеризуем все перечисленные этапы, обращая внимание на их особенности, а также на те сочетания уже упомянутых и других факторов, которые имеют существенное значение для последующего моделирования и системного анализа всего рассматриваемого здесь процесса причинения техногенного ущерба. Преимущественное внимание при этом уделим поведению аварийно-опасных химических веществ. Это вызвано тем, что большинство видов энергии (кроме механической и тепловой) высвобождается и распространяется практически мгновенно и без существенного изменения ее параметров в пределах рассматриваемого здесь сравнительно малого времени или пространства.

Характеристику первого этапа, т.е. процесса расконсервации аварийно-опасных энергии и вещества, накопленных в объектах техносферы, проведем путем ответа на такие три вопроса:

218

| а) что высвобождается;

б) откуда или из чего оно истекает;

в) каким образом это случилось или происходит. При этом ос- вное внимание при ответе на каждый из них будет уделено со- ветственно физико-химическим свойствам вещества или энер- I, их высвобождающемуся количеству и динамике (изменению времени) рассматриваемого процесса.

Возможны такие основные варианты ответа на эти вопросы: твердое тело или вещество — газообразное, жидкое, газока-иьное или порошкообразное, которое может быть инертным и |еинертным или меняющим и не меняющим свое агрегатное со-эяние после высвобождения, а также энергия — в форме дви-кся тел или потока невидимых частиц-волн; б) из генерато-(компрессора, насоса, источника энергии) или аккумулятора емкости) — через образовавшуюся в них трещину либо отверстие; |) практически мгновенно (залповый выброс), непрерывно — с зостоянным или переменным расходом и эпизодически — регу-эно или случайным образом.

Целью системного анализа и моделирования данной стадии дожет служить прогнозирование таких ее параметров, как количество внезапно или постепенно высвободившегося вредного вещества, интенсивность и продолжительность его истечения, а также гсотность потока тел либо частиц и напряженность электромаг-тгных полей или ионизирующих излучений.

Особенности протекания второго этапа рассматриваемого эоцесса обусловлены как перечисленными только что фактора-1, так и спецификой пространства, заполняемого веществом или Находящегося между источником энергии и подверженным ее воз-|ействию объектом. Чаще всего это пространство может быть трех-лерным (атмосфера, водоем, почва), иметь заполнение — нео-тородное или однородное, неподвижное или подвижное (несу-среду), обладать фактически бесконечными размерами или Ограничиваться другой средой, способной поглощать или отра-сать потоки энергии или вещества.

С учетом данного обстоятельства возможны различные сочетает существенных для энерго- массо- и потокообразования фак-эров, приводящих к различным сценариям: начиная с растекания 1ких веществ по твердой поверхности и завершая заполнением сего пространства смесью аэрозоли, газа и/или жидкости. Учи-.юая практическую нецелесообразность детального рассмотрения всех действительно возможных сценариев, в последующем огра-1ичимся лишь теми из них, которые связаны с распространением арийно-опасных химических веществ и более естественной для эдей (воздушной) среде пребывания. Сделаем это последователь-■ю: с учетом и без учета реально протекающих там атмосферных троцессов.

219

Если не учитывать подвижность атмосферы, то можно утверждать о подверженности распространения в ней газообразных веществ некоторым базовым тенденциям. Они проявляются обычно в образовании либо облака (для залпового выброса газов), либо шлейфа (для их непрерывного истечения), которые затем ведут себя соответственно следующим образом: а) стелятся над поверхностью или постепенно приближаются к ней — для тяжелых газов, б) касаются земли или распространяются параллельно ее поверхности — для нейтральных и в) поднимаются в виде гриба или расширяющегося конуса, поперечные сечения которых называются «термиками» (интенсивно перемешиваемыми образованиями с поднимающимися легкими потоками внутри и опускающимися из-за охлаждения более плотными снаружи — для легких газов.

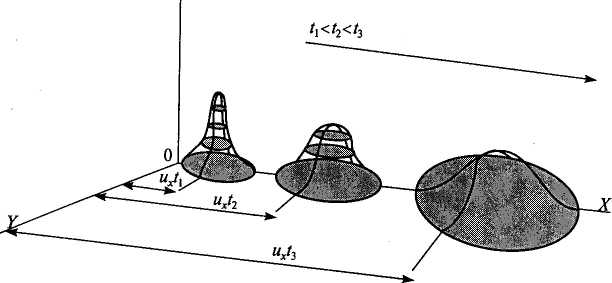

В случае же учета реальной подвижности рассматриваемой здесь несущей среды (скорости ветра Ux), а также шероховатости подстилающей (ее) поверхности, рельефа местности и вертикальной устойчивости атмосферы данные тенденции слегка видоизменяются. Обычно это приводит к дрейфу шлейфа или облака в атмосфере с постепенным изменением их высоты и формы примерно так, как это показано на рис. 8.1. Причины тому — действие архимедовых и гравитационных сил, а также размывание поверхности этих образований за счет трения о поверхность и турбулентного рассеяния газов в процессе так называемой атмосферной диффузии.

Если величина трения о земную поверхность обычно зависит от размеров зданий, оврагов, деревьев, кустов и других естественных «шероховатостей», то влияние атмосферы определяется направленностью и скоростью циркулирующих в ней потоков, в том числе потока тепловой энергии. Для учета такого влияния обычно вводят шесть классов устойчивости (иногда — стабильности) атмосферы: А — сильно неустойчивая, с преобладанием конвекции, В — умеренно неустойчивая, С — слабо неус-

zk.

Р ис.

8.1. Распространение облака разной

плавучести в атмосфере: а

—

легкий; б

—

нейтральный; в

—

тяжелый газ

ис.

8.1. Распространение облака разной

плавучести в атмосфере: а

—

легкий; б

—

нейтральный; в

—

тяжелый газ

220

1чивая атмосфера, D — нейтральная стратификация, т. е. изо-1>мия, Е — слабо устойчивая с инверсией и F — умеренно эйчивая. Одна из таких базовых классификаций, учитываю -время суток, облачность, уровень солнечной радиации и эрость ветра, приведена в табл. 8.1.

. Приведенная классификация используется затем для опреде-шя ряда эмпирических коэффициентов и зависимостей, суще-гнно влияющих на рассеяние вредного вещества в атмосфере. В |честве других исходных данных применяются перечисленные сценарии и факторы, а также количественные характерно-I, полученные при исследовании первого этапа процесса при-тения техногенного ущерба. Конечной же целью последующего гмного анализа и моделирования процесса распространения гергии и вредного вещества служит построение полей простран-венно-временного распределения плотности их потоков или энцентрации.

Что касается третьей стадии, т.е. трансформации аварийно 1свободившихся потоков энергии и запасов вредного вещества, ■ возможность и характер такого превращения также зависят от !ыного числа указанных выше факторов и их вероятных сочета-■ш. Однако доминирующее положение среди них занимают те мико-химические свойства распространившихся в новой среде вдуктов выброса, которые характеризуют их взаимную инерт-чюсть. В противном случае в образовавшихся или изменившихся их воздействием объемах пространства возможны не только тичные фазовые переходы типа «кипение — испарение», но и шические превращения в форме горения или взрыва, сопро-эждающиеся большим энерговыделением.

Таблица 8.1 Классы устойчивости атмосферы по Ф. Пэсквиллу

|

|

],ень |

|

Ночь |

|

Ветер на высоте |

Инсоляция |

Облачность |

|||

Юм, м/с |

интенсивная |

умеренная |

слабая |

тонкая (>5/8) |

отсутствует (<3/8) |

U<2 |

А |

А-В |

В |

— |

■ — |

2<£/<3 |

А-В |

В |

С |

Е |

F |

. 3<U<5 |

В |

В-С |

С |

D |

Е |

5<£/<6 |

С |

C-D |

D |

D |

D |

U>2 |

С |

С |

D |

D |

D |

Примечание. При полной облачности днем и ночью обычно подразумева-ся класс D.

221

Особенно это характерно для больших проливов аварийно-опасных химических веществ или заполнения их парами сравнительно небольших объемов воздушного пространства. Дело в том, что при этом могут создаваться топливовоздушные смеси, способные к трансформации в одной или нескольких из упомянутых выше форм. Например, залповый выброс значительного количества сжиженного углеводородного газа сопровождается его практически мгновенным испарением с образованием смеси, способной затем (после контакта с открытым огнем) взорваться или интенсивно сгореть.

Обратим внимание на принципиальное отличие между двумя такими режимами физико-химического превращения с большим энерговыделением, как горение (дефлаграция) и врыв (детонация). Помимо значительно большей (в среднем до 2-х порядков) скорости распространения детонации, ее фронт представляет собой практически плоскую, а не «сморщенную турбулентностью» (как при горении) поверхность и характеризуется на порядок большим градиентом давления в генерируемых детонацией волнах сжатия (примерно 2, а не 0,1 МПа). Именно последней особенностью и объясняется колоссальный по разрушительности эффект взрыва топливовоздушных смесей.

Целью системного анализа и моделирования данной стадии рассматриваемого процесса служит прогнозирование не только характера трансформации вредных веществ, рассеянных в результате аварии, но и поражающих факторов, обусловленных последующим превращением в новой для них среде. Перечень таких факторов уже приведен в начале данного параграфа, а для априорной оценки их количественных параметров должны использоваться результаты, полученные на этом и двух предыдущих этапах.

Четвертой стадией и конечной целью всего исследования процесса причинения техногенного ущерба является изучение поражающего воздействия первичных и вторичнйх продуктов аварийного выброса на незащищенные от них людские, материальные и природные ресурсы. Основными используемыми при этом исходными данными являются параметры а) поражающих факторов (перепад давления во фронте воздушной ударной волны, концентрация токсичных веществ, интенсивность тепловых и ионизирующих излучений, плотность потока и кинетическая энергия движущихся осколков), б) потенциальных жертв (стойкость и живучесть конкретных объектов, с учетом частоты или длительности вредного воздействия на них и качества аварийно-спасательных работ).

Сам же ущерб от такого воздействия целесообразно делить на два вида. Прямой или непосредственный ущерб, обусловленный утратой целостности или полезных свойств конкретного объекта, и косвенный, вызванный разрушением связей между ним и други-

222

■ объектами. Более детальное представление первого компонен-■техногенного ущерба реализовано с помощью табл. 8.2. |В табл. 8.2 систематизированы некоторые формы проявления ймого ущерба (ее правая часть) применительно к различным цам ресурсов (левая часть). При этом интенсивность или доза ого воздействия указанных выше поражающих факторов сни-р-гся по мере рассмотрения столбцов правой части слева напра-|, тогда как степень отдаленности последствий ухудшения по-еждаемых объектов растет в этом же направлении. Что касается цации интенсивности и отдаленности, то она — двухступенча-«большая» — «малая» и «немедленно» — «впоследствии» со-

ветственно.

Несмотря на определенную условность и нечеткость, приве-£нная в табл. 8.2 классификация помогает убедиться как в мно-эгранности проявления техногенного ущерба, так и в его зави-

Таблица 8.2

Формы и особенности проявления непосредственного |

ущерба |

|||

|

Форма причинения ущерба |

в зависимости от интенсив- |

||

|

ности вредного воздействия и отдаленности его |

|||

Ресурсы и объекты |

|

проявления |

|

|

причинения ущерба |

большая |

немедленная |

малая |

в последствии |

йатериальные: |

Уничтоже- |

Вывод из |

Снижение |

Повышен- |

(роизводственные, |

ние в ре- |

строя по |

эффектив- |

ный износ |

мтовые и культур- |

зультате ка- |

причине |

ности из- |

либо интен- |

ные здания, поме- |

тастрофы |

отказов |

за нерас- |

сивное ста- |

цения и оборудо- |

либо аварии |

|

четных |

рение |

»ние, готовая |

|

|

режимов |

|

продукция |

|

|

работы |

|

Чюдские: |

Гибель и |

Сниже- |

Ухудше- |

Преждевре- |

«посредственно |

увечья по |

ние тру- |

ние здо- |

менная |

работающие и |

причине |

доспособ- |

ровья в |

смертность и |

эбслуживающий их |

несчастных |

ности из- |

результате |

плохая нас- |

персонал, |

случаев |

за травми- |

профзабо- |

ледствен- |

Проживающие |

|

рования |

левания |

ность |

5близи люди |

|

|

|

|

Природные: |

Вымирание |

Сниже- |

Наруше- |

Мутагенные |

фауна и флора, |

биоособей и |

ние био- |

ние ес- |

изменения |

Иругие органичес- |

уничтоже- |

разнооб- |

тественных |

и/или ис- |

сме энергоресурсы |

ние ресурсов |

разия и |

биогеохи- |

черпание за- |

i минеральные |

из-за аварий |

жизне- |

мических |

пасов сырья |

?уды |

|

стойкости |

циклов |

|

L |

|

видов |

вещества |

|

223

симости от большого числа перечисленных выше факторов. Все это свидетельствует о необходимости привлечения к прогнозированию рассматриваемого здесь ущерба самых разнообразных моделей и методов. Для того чтобы выбрать из накопленного ныне опыта лишь наиболее подходящее для последующего моделирования и системного анализа выделенных выше этапов, вначале проанализируем известные подходы к решению соответствующих задач.

8.2. Классификация и анализ известных моделей и методов прогнозирования техногенного ущерба

Среди существующих материальных и идеальных моделей различных этапов процесса причинения ущерба можно выделить практически все известные их классы (см. рис. 2.1). Однако применение физических моделей (натурных и аналоговых) ограничено сферой пригодности и высокой стоимостью. Ранее они использовались преимущественно для получения статистических данных (например, при испытаниях оружия массового поражения). Сейчас — для проверки других моделей и обобщения результатов, полученных на аналогах, если соблюдается требование автомоделъности (известны параметры какого-либо подобия, допустим, геометрический или иной масштаб).

Значительно шире применяются идеальные модели, начиная от интуитивных (метод сценариев развития аварии) либо смысловых (зависимость типа «доза—эффект») и завершая знаковыми (математическими и алгоритмическими). Под последней группой имеется в виду следующее.

Аналитические модели: а) параметрические формулы типа уравнения М. Садовского для перепада давлений в атмосфере или модель рассеяния в ней вредных веществ К. Гаусса; б) интеграль ные модели, базирующиеся на интегральных законах баланса массы либо энергии и описываемые обыкновенными дифференциаль ными уравнениями; в) модели, построенные на интерпретации параметров состояния или энергомассообмена в их оригинальном виде и реализуемые системами дифференциальных уравнений в частных производных.

Методы имитационного, статистического и численного мо делирования, основанные на использовании случайных распре делений параметров совокупности разных моделей и учете их не прерывно меняющихся факторов.

Что касается предназначения перечисленных моделей и методов, то их удобно разделить по четырем этапам причинения техногенного ущерба. Наибольший интерес представляют модели таких объектов или процессов, как: а) источник выброса энергии или вредного вещества, истечение газообразных веществ или ра-

гкание по твердой поверхности — жидких; б) распростране-же энергии или массы в несущей среде или их межсредный печное; в) вскипание сжиженного газа, испарение перегретой жид-г, энерговыделение и образование полей поражающих фак-Зров; г) реципиент этих факторов, защита от них и поражение есурса конкретным фактором. Проиллюстрируем приведенную цассификацию на примере краткого сравнительного анализа наи-олее характерных из известных ныне математических моделей и тсленных методов.

Высвобождение и/или истечение энергии и вещества

Наиболее простыми из моделей и методов данного класса яв-этея те, которые описывают высвобождение энергии (механи-ской, тепловой и электрической), а также истечение инертных

га не меняющих при этом агрегатное состояние жидкостей и зов. Аналогично обстоит дело с потоками ионизирующих частиц

[. электромагнитных излучений.

Дело в том, что соответствующие математические соотноше-[ описываются довольно простыми расчетными формулами типа авнений для потенциальной и кинетической энергии различ-: тел; законом Ома для участка электрической цепи; формулой [ расхода жидкости через отверстие и законом Стефана—Боль-1ана для потока теплового излучения. Параметрами этих анали-геских моделей соответственно служат масса и высота либо

корость тела; перепад электрического напряжения или гидрав-

иеского давления, а также препятствующее высвобождению гоков сопротивление среды либо площадь отверстия, темпе-

атура или интенсивность источника соответствующего излуче-

ш и степень его ослабления разного рода экранирующими ус-эйствами.

Заметно сложнее обстоит ситуация с выбросом веществ, меня-1их свое состояние в результате интенсивного вскипания и ис-

арения после разгерметизации емкости, например, сжиженных эв или криогенных жидкостей. Если в перечисленных выше слу-используются довольно строгие аналитические модели, то шая ситуация все еще исследована недостаточно. По этой прите наиболее слабым моментом известных ныне методик служит эгноз интенсивности истечения подобных веществ и их выбро-

|нного количества, а также оценка влияния на эти параметры эродных включений, например аэрозолей.

ЦВыходом из подобных ситуаций служит повсеместное исполь-ание либо различных упрощенных сценариев (полный и час-шй выброс накопленного где-либо энергозапаса), либо по-|мпирических зависимостей или постоянных коэффициентов, елом же данный класс моделей представляется достаточно раз-

224

225

|б)

уравнение сохранения импульса: d(pux)

Распространение потоков энергии и вещества

Как уже указывалось в предыдущем параграфе, моделирование процессов трансляции и трансформации потоков ионизирующих излучений и электромагнитной энергии в техносфере в целом представляется мало конструктивным по причине их очень большой скорости и практической инвариантности во времени. Учитывая это обстоятельство, а также последующее рассмотрение разрушительного воздействия поражающих факторов взрыва и пожара на конкретные объекты (см. разд. 10.2), основное внимание на данной стадии будет уделено лишь распространению вредных веществ.

Дело в том, что моделирование и прогноз параметров распространения химических или радиоактивных веществ связаны с необходимостью учета большого числа факторов. Например, концентрация данных веществ в точке с радиус-вектором г_(х, у, z), обычно выражаемая функцией c(r, t) этих прямоугольных координат и времени t, зависит от трех групп факторов: а) источник — его геометрия, расход, термодинамические параметры; в) среда — температурная и скоростная стратификация на макроуровне, а также ее локальная неоднородность, нерегулярность и турбулентность; в) вредное вещество — плотность, размер частиц, их склонность к физико-химическим превращениям после контакта со средой и ограничивающей поверхностью.

Естественно, что наиболее полный и достоверный прогноз функций c(r, t) возможен лишь на основе численного моделирования системы соответствующих дифференциальных уравнений в частных производных. Особенно это касается последствий истечения мощных струй и мгновенных выбросов большого количества тех веществ, которые имеют существенно отличную от несущей среды температуру или плотность, т. е. при разрушениях магистральных газопроводов, взрывах токсичных продуктов и проливах сжиженных природных газов. В основе соответствующих математических соотношений чаще всего выступают следующие основные законы сохранения [18, 29, 30]:

а) уравнение сохранение массы (неразрывности):

dp

д(РС) dt

(8.1)

dt + div(p WC) = div[PAT • grad(C)];

226

dt

■ + div(p Wux) = div[PK • gradfe )]-(дР/ dX);

dt

8(puz) dt

+ div(p Wuy) = div[pii: • grad(M^)] - (dP/dY); (8.2)

+ div(p Wuz) = div[pК ■ grad(W, )]-(dP/ PZ) - dg;

в) уравнение сохранения энергии:

+ div(p WH) =

д(РН) dt

• grad(#)] + (ЭР / dt), (8.3)

p, P, W, g — плотность газо(паро)воздушной смеси, ее давле-|е и скорость диффузионного потока в данной точке в момент |емени /, ускорение свободного падения; С, К, Н — массовая |нцентрация, турбулентная вязкость и энтальпия этой смеси;

иу, их — компоненты вектора скорости W в направлении де-

этовых осей X, Y, Z.

Приведенные уравнения могут быть как упрощены (допустим, >едположением о несжимаемости среды), так и усложнены, на-|имер, из-за учета аэрозольной фазы в уравнениях баланса им-' тьса и энергии — включением слагаемых межфазного обмена

: неравновесной (по скорости и температуре) среды. Естествен-что решение этой системы потребует дополнительных урав-ршй замыкания следующего вида:

Я = [С,а(1 - С) + CptC]T + «7ф.пЕа(1 - С)ПТ);

(8.4)

[0 для Т < 263К; Ч'(Г) = UT - 263) / 20, 263 < Т < 283^;

[

i?r, Ra, С^, Срт, Т — газовые постоянные и удельные теплоем-ти при постоянном давлении газа (г) и атмосферного воздуха температура газо(паро)воздушной смеси; sa, дфп — абсолют-[ влажность атмосферного воздуха и теплота фазового превращения атмосферной влаги.

^Естественно, что для решения всей этой системы потребуются рциальные методы численного моделирования и существенные ^~ аты машинного времени. Однако данный метод позволяет учесть ~дчески все важные факторы, а потому является наиболее

227

точным способом построения полей концентрации вредного вещества в атмосфере.

Примерно также моделируется процесс распространения этих веществ в зоне их возможного рассеяния и с помощью интегральных моделей, представленных обыкновенными дифференциальными уравнениями. Чаще всего в качестве таких математических соотношений используются следующие уравнения:

а) изменение формы облака с примесями вредного вещества под воздействием гравитации:

-i),

k=

1,15;

-i),

k=

1,15;

б) сохранение массы вещества в облаке: dMB03 dM6oK

вер

dt

dt dt

dMB03 . dM6c эд dt ' dt

dR

dt

(8.5)

(8.6)

dMR,

dt

эеделение вредного вещества по всему его объему; М, Т и (Q

ти q) — масса, температура и количество теплоты соответственно воздуха (воз), водяного пара (вод) либо вредного вещества

гз индекса); СР, Cv — их удельные теплоемкости при постоянных давлении и объеме; рвоз, у, U" — плотность воздуха, эмпири-

еская константа и динамическая скорость, характеризующие влияние трения подстилающей (несущую среду) поверхности на интенсивность диффузии в ней вредного вещества.

Как и ранее, для замыкания системы уравнений (8.5) —(8.8) с [1 неизвестными параметрами R, В, р, Т, Мвоз, Мвод(ж), Мвод(г),

^од> Щф Щж) и Q потребуются дополнительные уравнения:

равенство общего количества вещества массе его фаз: М = Щг) + М(ж);

равенство общего количества воды ее фазовым частям: Мвод =

Мзод(г) + Мюд(>ф

3) соотношение между объемом облака и его плотностью, рав- Юй частному от деления массы на объем облака, определенный то радиусу R и высоте цилиндра В;

4) тепловой баланс в облаке в предположении об однородно- его состава и температуры:

dMRl

1Г

(8.7)

d t

t

1,04 '

x2,15-

0,88 + 0,099 [(р-рВоз)яВ/(рВоз^2*)] в) уравнение сохранения энергии в облаке:

dM,

dM*,

dt

dt

■'Увоз '

CQM B03Bep

dЈ> = dgBep | dg6oK | dt dt dt

— <7вод)'

+C,

вод(/)вер

вод(й)Вер

B0fl(g)6OK

dM,

dt

dM

dt

dt

C,

+CV

(8.8)

вод(/)бок

■Т)4/3.

К числу параметров этой системы, характеризующих процесс тепломассообмена между атмосферой и облаком цилиндрической формы (его вертикальной (вер) и боковыми (бок) поверхностями) благодаря диффузии, конвекции и излучению подстилающей поверхности (под), относятся: R, В — текущие значения радиуса и высоты облака такой формы, имеющего равномерное рас-

228

С?0

СУ(Г)М(Г)

+ Мюд(ж) Срвод(ж) + Сквод(г)Мвод(г) + СУвозМвоз(г)), (8.9)

|где Qq — начальная энергия системы, рассчитываемая по следую-дей формуле:

СКвод(г)Мв

вод(г)

QQ = Т{М(ж)СР(ж)+ Су(т)М

+ СКвозМвоз) + М(ж)д; (8.10)

5) уравнение состояния газового облака, базирующееся на предположении о равенстве его внутреннего давления наружному дав-Яению окружающей среды;

6, 7) соотношения для давления насыщенных паров воды и |редного вещества, указывающие на наличие в облаке жидкой [)азы и определяющие ее массу.

Анализ только что приведенных выражений свидетельствует о эзможности уже не точного, а приближенного определения всех Параметров, что обусловлено принятыми там допущениями. Ведь 1и игнорируется влияние на тепломассобмен неоднородности (концентрации вредного вещества и гравитационного растекания така, а также начальных условий его образования и перемещения над различной местностью. Очевидна также трудоемкость потения исходных данных и решения этих дифференциальных эавнений.

По этим причинам заметно чаще применяются параметри-еские формулы и основанные на них методы прогнозирования

229

Направление

ветра полей

концентрации загрязнителя в зонах его

рассеяния. Эти подходы

базируются на закономерностях диффузии

или турбулентного обмена между

слоями атмосферы и вероятностно-статистических

(гауссовых) представлениях о рассеянии

в ней или водной

среде загрязнителей. Модели этого типа

в общем случае могут

быть описаны следующими математическими

соотношениями.

полей

концентрации загрязнителя в зонах его

рассеяния. Эти подходы

базируются на закономерностях диффузии

или турбулентного обмена между

слоями атмосферы и вероятностно-статистических

(гауссовых) представлениях о рассеянии

в ней или водной

среде загрязнителей. Модели этого типа

в общем случае могут

быть описаны следующими математическими

соотношениями.

М

1. Для мгновенного, залпового выброса вредных веществ

((2п)3'2ахауаг)

= c(x,y,z,t) =

ЛФ, г=0)

(8.13)

(8.12)Zo)

dz

о 2. Для постоянно действующего их источника

c (x,y,z)

=

(x,y,z)

=

(8.14)

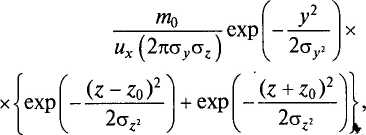

где М, Zo — масса вредного вещества, мгновенно высвобождающегося и постепенно распространяющегося вдоль поверхности земли, и высота источника его выброса; G(x, у, z, t), fp(t), foc(t) — функции, учитывающие снижение концентрации из-за метеорологического разбавления, химического превращения и гравитационного оседания вещества; /и0, vd и к — интенсивность эмиссии вредного вещества непрерывным источником, скорость оседания и константа превращения его частиц соответственно; их и ах, ау, gz — скорость ветра вдоль оси Хи стандартное отклонения частиц облака по всем трем осям.

Обратим внимание на физический смысл и других приведенных здесь аналитических выражений, для чего представим формулы (8.11) и (8.12) в виде следующего произведения: c(r, t) =

230

Рис. 8.2. Изменение концентрации облака по мере продвижения

Mf(x)f{y)f(z)fp{t)foc.{t). Оказывается, что три первых его функ-ии-сомножителя представляют собой плотности вероятности со-'ветствующих нормально распределенных случайных величин, леющих такие параметры: а) математическое ожидание, равное J) для f(x) и нулю — для двух других распределений; б) дисперсию, численно равную квадратам приведенных выше стандар-ь"ых отклонений.

При нахождении источника выброса на поверхности земли, '.е. для z = 0, сомножитель/(г) становится удвоенной плотное-ъю вероятности случайной величины z, подчиняющейся неко-эрому «усеченному» специальным образом нормальному зако-у. Это обусловлено тем, что в этом случае функция f(z) суще-гвует лишь в пределах положительных значений своего аргумента, что и приводит к удвоению концентрации вредного вещества в вертикальном направлении из-за его отражения земной Поверхностью. Если же попытаться графически представить, ха-актер изменения концентрации вредного вещества в облаке по ере его удаления от источника выброса, то он будет иметь вид, одобный показанному на рис. 8.2.

Как это видно из рис. 8.2 и соотношений (8.11) —(8.14), пара-

Цётрические формулы позволяют моделировать распространение

■редных веществ и прогнозировать плотность их распределения.

'роме того, в сравнении с приведенными выше численными и

гтегральными моделями они более просты, что облегчает сис-

|мный анализ этих процессов. Именно данное обстоятельство и

(Еюсобствовало широкому использованию данных соотношений

([действующих ныне официальных методиках.

¥ Что касается входящих в эти же формулы дисперсий, то их

бедует считать функциями времени и проекции скорости U в

^ответствующих направлениях:

231

g2(!)(U, t) = о?(и, 0 + о2,; i = x, у, z, (8.15)

где cs2(U, t) — дисперсионные зависимости, отражающие возрастание дисперсии по координатам с увеличением расстояния (по оси X) от источника выброса до центра соответствующего облака при разных классах устойчивости атмосферы и подстилающей поверхности*; gI — поправка, вводимая с целью исключения стремления функции c(r, t) к бесконечности (при g}(U, t = 0) = 0, т.е. вблизи от источника), и численно равная

(8.16)

где р — плотность газо- или парообразного вредного вещества.

Поскольку чрезвычайная неоднородность приземных слоев атмосферы и непрерывно меняющаяся там турбулентность исключают теоретический вывод зависимости дисперсии от всех влияющих на нее факторов, то первое слагаемое формулы (8.15) обычно представляют следующими тремя группами эмпирических выражений, полученных с помощью полей концентрации от точечных источников мгновенного или непрерывного действия.

1. Модели PGT — самые первые, названные аббревиатурой авторов [49, 43, 56] и выражаемые такими аналитическими формулами компонентов дисперсии в направлении осей уис

(8.17)

ау(х) = -

|^ii-(X//C2)J [l + (X/K2)\

где kx ... k5 — приведенные в табл. П.4.2 коэффициенты, соответствующие рассмотренным выше (см. табл. 8.1) классам устойчивости атмосферы.

2. Степенные выражения дисперсии, самые простые и также игнорирующие стандартное отклонение вдоль направления ветра (из-за его малости в сравнении с движением облака по ветру). Для других же осей эОто отклонение определяется, следующими формулами:

(8.18)

ау(х) = ах*; az(x) = cxd,

где a, b, стл d — приведенные в табл. ПАЗ степенные коэффициенты, найденные при 1) усредненном времени наблюдения, равном 10 мин, 2) тех же классах устойчивости атмосферы, 3) коэффициенте шероховатости подстилающей поверхности ю = ОД м> 4) измерении данных стандартных отклонений в метрах, 5) возможности корректировки их значений для а) большего времени усреднения и других Zq (см. табл. П.4.4), б) уточненных значений коэффициентов с'и d' для ог(х) = c'xd' (см. табл. П.4.10).

* К сожалению, это не всегда учитывается действующими ныне нормативными методиками, что будет продемонстрировано несколько ниже с помощью конкретных примеров.

232

3. Зависимости Бриггса [39], справедливые для большинства из помянутых выше условий и учитывающие специфику как откры-ЭЙ сельской местности:

(8.19)

; az(x) = а3х / S3(x),

ВК и городских условий (в последнем случае zo принят равным не |03, а 1 м):

(8.20)

; аг(х) =

де а2 и а3 — постоянные коэффициенты, значения которых (для эемени осреднения в 20 мин) совместно с видом функции S(x) эиведены в табл. П.4.5.

Известны также модификации некоторых из перечисленных мо-тей, обеспечивающие лучшее согласие между эксперименталь-ш и расчетными данными о полях концентрации, а потому и 1яющиеся более совершенными. В одном случае это достигнуто гем введения в зависимости (8.18) третьего параметра при со-шдении условий получения (8.17), в другом — за счет учета хияния на аг шероховатости zo при изменении параметра х. Информацию о первом способе можно найти в работе [13], а вто-эй будет рассмотрен ниже (см. разд. 9.3).

В завершение знакомства с параметрическими гауссовыми мо-?ми отметим и ряд присущих им недостатков, обусловлен-, например, игнорированием следующих реально действую-: факторов: а) влиянием выброса больших количеств вредного ещества, обладающего заметно большей или меньшей (чем у ат-|осферы) плотностью и начальной скоростью; б) наличием в |есущей среде слоев с разной температурой и/или плотностью, летно изменяющих интенсивность их перемешивания. По этим причинам рассмотренные здесь параметрические модели несообразно использовать лишь при соблюдении ряда условий, эрые будут обсуждены несколько ниже (см. разд. 10.3). В против-эм случае можно получить необоснованно завышенные или зани-гнные прогнозы концентрации c(r, t). Последнее может иметь ме-например, вследствие раздвоения облака паров сжиженного келого газа из-за игнорирования гауссовыми моделями мощных исходящих потоков в центре его большого пролива и таких же, но Цобратном направлении по периметру зоны его испарения. Заканчивая краткий сравнительный анализ известных моделей методов прогнозирования параметров распространения вред-JX выбросов, обратим внимание на следующее. При моделиро-*и этой стадии процесса причинения техногенного ущерба \о учитывать специфику каждого из этих веществ, условий их сброса и истечения, что под силу лишь методам численного мо-чирования. Для рассеяния тяжелого газа пригодны также интег-тьные математические соотношения (8.5) —(8.10), обеспечива-

233

ющие приемлемую точность прогноза его концентрации и размеров облака. А вот приведенные выше гауссовы модели способны к подобным предсказаниям, но только вдали от источника выброса.

Трансформация потоков энергии и вещества

Среди известных ныне моделей изменения агрегатного состояния (испарение, кипение) и преобразования вещества с интенсивным энерговыделением (горение и взрыв) преобладают параметрические формулы. Чаще всего они основаны на общепринятых теоретических положениях и результатах обработки экспериментальных данных. В порядке иллюстрации приведем самые распространенные из таких формул.

Например, интенсивность qn испарения жидкого вещества, пролитого в результате разрушения емкости на площадь П, рекомендуется оценивать по следующей полуэмпирической формуле [20]:

qH = Пц'/210-6(5,83 + 4,Ш)РНС, (8.21)

где ц, Рнс — молярная масса (кг/моль) и давление насыщенных паров (Па) вредного вещества; U — скорость ветра в приземном слое (м/с).

К сожалению, в данной формуле не учитывается изменение температуры поверхностного слоя пролива вследствие испарения, поскольку она принята равной исходному значению этого параметра. На практике это обычно приводит к завышенным, а иногда (что реже) и заниженным значениям qH.

Что касается горения с малой (до 1 м/с) скоростью распространения фронта пламени, то тепловой поток д„ образующийся в результате такого энерговыделения, рекомендуется рассчитывать по аналогичным формулам. Их параметрами-сомножителями обычно служат площадь пожара и его суммарная теплоизлучающая поверхность, массовая скорость и теплота сгорания пожароопасного вещества, а также температура поверхности факела, степень его черноты и коэффициенты, характеризующие специфику конкретного вещества.

Аналогичные параметрические соотношения используются и при более интенсивном тепловыделении, сопровождающемся образованием так называемого огненного шара. Например, его диаметр До ш, продолжительность существования тош и излучаемый при этом удельный тепловой поток q0M1 могут быть оценены по следующим сравнительно простым аналитическим зависимостям:

Д0.ш = АМа; хо.ш = БМ6; qom = ВМВ, (8.22)

где А, Б, В; а, б, в — найденные по экспериментальным данным постоянные коэффициенты, значения которых будут приведены ниже (см. разд. 9.2).

234

Таблица 8.3 Вещества и коэффициенты удельного энерговыделения (р)

г~ 1 Подгруппа 1 |

Подгруппа 2 |

Подгруппа 3 |

Подгруппа 4 |

||||

Рещество |

Р |

Вещество |

Р |

Вещество |

Р |

Вещество |

Р |

Метилен |

1Д |

Бутан |

1,04 |

Ацетон |

0,56 |

Аммиак |

0,42 |

«шаце-иен |

1,03 |

Бутилен |

1,0 |

Бензин |

1,0 |

Диз.топливо |

1,0 |

«юрод |

2,73 |

Бутадиен |

1,0 |

Гексан |

1,0 |

Керосин |

1,0 |

щразин |

0,44 |

Пропан |

1,05 |

Метиламин |

0,7 |

Метан |

1,0 |

Юпропил-прат |

0,4 |

Пропилен |

1,04 |

Метил-ацетат |

0,5 |

Метил-бензол |

1,0 |

етил-етилен |

1,05 |

Этан |

1,08 |

Октан |

1,0 |

Окись углерода |

0,2 |

«ро-тан |

0,25 |

Этилен |

1,07 |

Сероводород |

0,3 |

Хлористый бензол |

0,5 |

СИСЬ илена |

0,62 |

Эфиры |

0,7 |

Спирт этиловый |

0,62 |

Фенол |

0,92 |

илнитрат |

0,3 |

ШФЛУ |

1,0 |

СУГ |

1,0 |

Этилбензол |

1,0 |

Примечания: 1. Коэффициент р уточняет теплоемкость горючего веще-*а относительно стандартного значения (44 МДж/кг). 2. ШФЛУ, СУГ — широ-: фракция легких углеводородов, сжиженные углеводородные газы.

| Для определения характера чрезвычайно интенсивного — взрыв-!то — высвобождения энергии аварийно-опасных веществ обычно пользуется какая-либо классификация заполненных ими объе-~\ по степени соответствующей чувствительности. Например, ме-ика [19] предлагает делить все топливовоздушные смеси на та-: четыре класса (см. табл. 8.3): 1 — особо чувствительные, 2 — ствительные, 3 — умеренно чувствительные и 4 — слабо чув-"ттельные. Аналогично классифицируются этой методикой и за-иенные ими пространства: 1 — сильно загроможденные, с зам-гыми полостями, 2 — загроможденные, с полузамкнутыми емами, 3 — частично загроможденные отдельными предмета-I или сооружениями и 4 — слабо загроможденные. |Исходя из оцененного таким образом класса аварийно-опасно горючего вещества и заполненного им объема, затем опре-кется вероятный режим высвобождения энергии этих смесей 1. 8.4). В качестве режимов подразумеваются: 1 — детонация

235

Таблица 8.4 Режимы взрывного горения топливовоздушных смесей

Подгруппа |

Класс загроможденное™ пространства |

|||

вещества |

1 |

2 |

3 |

4 |

1 |

Режим 1 |

Режим 1 |

Режим 2 |

Режим 3 |

2 |

Режим 1 |

Режим 2 |

Режим 3 |

Режим 4 |

3 |

Режим 2 |

Режим 3 |

Режим 4 |

Режим 5 |

4 |

Режим 3 |

Режим 4 |

Режим 5 |

Режим 6 |

(взрывное горение со скоростью более 500 м/с), 2 — дефлаграция при 300 — 500 м/с, 3 — дефлаграция со скоростью 200 — 300 м/с, 4 — дефлаграция при 100 — 200 м/с, 5 — дефлаграция со скоростью, равной 40 Ml/6 (M — масса облака, т) и 6 — медленная дефлаграция при скорости в (21М|/6) м/с.

В процессе же прогнозирования зоны распространения продуктов взрывного высвобождения энергии обычно исходят из того, что основными поражающими факторами при этом служат осколки и сейсмическая или воздушная ударная волна. А вот для количественной оценки фугасного воздействия последней на людские, материальные и природные ресурсы используется избыточное давление на фронте этой волны Д/ф (кПа), характер изменения которого чаще всего определяется по формуле М. Садовского

(8.23)

АРФ=

(428/2$ + (1400/2Гф3);

где Хф — расстояние от предполагаемого центра взрыва, м; Эт — тротиловый эквивалент количества взорвавшегося там вещества, кг.

Подобные полуэмпирические соотношения используются также для прогноза радиуса разрушительного действия сейсмической ударной волны и осколков.

Завершая краткую характеристику моделей и методов, применяемых для исследования данной стадии процесса причинения техногенного ущерба, отметим следующее. Наиболее слабым местом приведенных здесь подходов и основанных на них методик служит

а) прогноз количества аварийно-опасного вещества в облаке и той его доли, которая реально участвует в химическом превращении;

б) неправдоподобные оценки параметров вблизи или/и на боль шом удалении от его центра. Устранить эти недостатки можно оп ределением избыточного давления методом численного модели рования или за счет модификации последних параметрических фор мул, что и будет показано в разд. 9.2.

236

Разрушительное воздействие потоков энергии и вещества

s В общем случае представляется логичным рассмотрение не толь-|р ущерба от аварийных, но и систематических вредных выбросов. Чри этом следует также исходить из необходимости прогнозиро-ания как конкретных форм его причинения людским, матери-тьным и природным ресурсам (см. табл. 8.2), так и всевозможных сочетаний подобного разрушительного воздействия этих выбросов. Все это указывает на сложность и трудоемкость одновременного моделирования всех возможных последствий вредных выб-">сов и априорной оценки наблюдаемого при этом эффекта*.

В качестве одного из способов преодоления связанных с этим рудностей часто используется введение понятия «средний ущерб» т одного вредного выброса конкретного типа, а также оперирование вероятностью появления хотя бы одного (любого) из них. С учетом подобных допущений величина среднего социально-экономического ущерба людским, материальным и природным ресурсам за некоторый период времени может быть рассчитана по такой сравнительно несложной формуле:

(8.24)

к = 1... т — число возможных типов происшествия (катастро-1, авария, несчастный случай) и/или форм причинения ущерба конкретным ресурсам; Qkc, Ykc — вероятности случайного возникновения происшествия данного типа (причинения конкретного тцерба) за время -с размеры обусловленного этим среднего ущер-а; / = 1.../J — число видов непрерывных или систематических редных выбросов: энергетические (шум, вибрация, тепло и т.д.) [ материальные (дым, шлаки и т.д.); QlH, Y,H — вероятности появ-ения за время х каждого типа этих выбросов и размеры обусловленного ими среднего ущерба.

Другой способ упрощенного прогноза последствий разруши-ельного воздействия аварийно-опасных веществ связан с определением «зон поражения», под которыми понимают объемы пространства или площади поверхности, в пределах которых располагаются не защищенные от этих факторов людские, материальные и природные ресурсы. Это указывает на возможность априорной оценки среднего ущерба соответствующим объектом с помочью следующей формулы:

У читывая

обзорный характер данного параграфа,

ограничимся пока такой онстатацией,

тем более что детальное разъяснение

причин сложности модели-Ьвания и прогноза

последствий разрушительного воздействия

вредных выбро-|рв будет сделано ниже

(см. разд. 10.1 и 10.2).

читывая

обзорный характер данного параграфа,

ограничимся пока такой онстатацией,

тем более что детальное разъяснение

причин сложности модели-Ьвания и прогноза

последствий разрушительного воздействия

вредных выбро-|рв будет сделано ниже

(см. разд. 10.1 и 10.2).

237

(8.25)

MAY] =

где Qkq — вероятность причинения людским (к = 1), материальным (к = 2) и природным (к = 3) ресурсам ущерба заданной степени тяжести за время т; Пкд, Ukd — соответственно площади зон вероятного и достоверного повреждения этих ресурсов поражающими факторами вредных выбросов; Fk, Sk — средние плотность и стоимость единицы каждого ресурса в зонах вероятного и достоверного поражения.

А вот для априорной оценки конкретных последствий разрушительного воздействия рассматриваемых факторов удобно пользоваться зависимостями между вероятностями Qkc, Qkl и Qkg вывода из строя учитываемых здесь ресурсов и полученной ими мощностью дозы вредных факторов DP. Графики наиболее типичных таких зависимостей R(DP), иногда называемых функциями «доза— эффект» (где под R подразумевается риск, измеряемый одной из только что перечисленных вероятностей причинения конкретного ущерба), изображены на рис. 8.3, а.

Как видно из данного рисунка, функции «доза—эффект» могут иметь как сравнительно простой (прямая 1), так и более сложный (кривая 2) характер. При этом с помощью кривой 2 можно выделить четыре различных эффекта воздействия конкретного фактора: 1) при значениях дозы, принадлежащих отрезку [O...DP\[, имеет место так называемый гормезис (благотворное влияние малых доз вредного фактора на рассматриваемый объект); 2) диапазон [DPl...DP2[ соответствует области безразличия или его нейтральной реакции; 3) при значениях поглощенной дозы [ДР2„ Ш>3[ наблюдается нелинейное, монотонное возрастание разрушительного эффекта; 4) превышение же дозой величины 2)Р3 приводит

R 0,8 0,6 |

|

|

|

|

|

|

у, |

|

|

R 0,8 0,6 0,4 0,2 0 |

|

Л |

|

|

|

|

|

|

|

у |

/ |

|

|

|

\ |

|

|

||

|

|

|

|

|

/ |

2 |

|

|

||||||

0,4 |

|

|

|

|

||||||||||

|

|

\y |

|

/ |

|

|

|

|

||||||

0,2 |

|

|

\ |

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

0 |

|

Л |

i |

|

|

|

|

|

|

|

|

4 |

|

DP,

DP, DP,

ке к гибели всех объектов, подвергшихся столь интенсивному здействию вредных факторов*.

На рис. 8.3, 6 показано зеркальное отображение отрезка кривой 2, эответствующего диапазону ]DP{... DP2] изменения ее аргумента! тот график является уже зависимостью между риском (вероятностью) причинения конкретного ущерба R и удаленностью поражаемых ресурсов от источника разрушительного выброса энер-' ии или вредного вещества X. Например, для взрыва облака угле-одородного газа массой 32 т эта зависимость имеет место на ин-ервале между радиусом смертельного поражения людей (<140 м) [ радиусом их безопасного удаления (>250 м).

Чаще всего на практике пользуются нелинейным представлением функций R{DP) и R{X). При этом для значений доз пора-кающего фактора меньших DP2 и больших /)Р3 обычно исходят Цгз предположения о полной безвредности и абсолютной губи-Тельности соответствующих доз для рассматриваемых здесь ресурсов; тогда как внутри образуемого этими дозами интервала подразумевается вероятностный характер причинения конкретного ущерба.

Среди способов определения только что рассмотренных зависимостей и входящих в них параметров можно выделить и экспериментальные, и теоретические. Первые базируются на статистической обработке эмпирических данных, накопленных путем изучения последствий реальных происшествий в техносфере либо зультатов опытов над животными. В большинстве случаев имен-яо они и использованы при составлении и оценке параметров Цпробит-функций», порядок практического применения которых родробно рассматривается ниже (см. разд. 10.2).

Вторые же связаны с моделированием потенциальной жертвы ак реципиента (адсорбера, ингалятора) вредных техногенных факторов. Например, при оценке последствий воздействия на человека электротока его моделью может служить сосуд, образованный плохо проводящим ток кожным покровом тела и наполненный почти не имеющим сопротивления ему электролитом (внут-енними тканями). Если же моделируются последствия токсичес-ого воздействия на живые организмы, то их внутренние органы |К)гут быть представлены в виде совокупности камер, которые Постепенно впитывают в себя вредное вещество и разрушаются fro этой причине.

Подводя итоги краткого обзора моделей и методов, использу-лых на данном этапе исследования процесса причинения техно-

Рис. 8.3. Графики зависимости законов поражения:

а — зависимости «доза—эффект» {1, 2 — соответственно простой и сложный характер функции); б — кривая «риск—удаление»

238

Иллюстрацией подобной биологической реакции организма человека, на-ример, на радиоактивное облучение могут служить приведенные в табл. П.4.1 ороговые мощности поглощенных им доз DP, приводящих к конкретным раз-' иительным эффектам.

239

генного ущерба, отметим удовлетворительную точность методик, рекомендуемых ныне для оценки последствий взрывного превращения конденсированных зарядов и топливовоздушных смесей, но только в виде облака сферической формы. Несколько хуже обстоит дело с учетом ими иной пространственной геометрии облака и различных преград, а также с расчетом пороговых токсодоз для отдельных вредных веществ и прогнозом осколочного воздействия взрыва.

В целом же приведенная выше классификация, а также краткий обзор и сравнительный анализ учитываемых ею современных подходов к прогнозированию техногенного ущерба позволяют не только формализовать соответствующую процедуру, но и указать направления их возможного совершенствования. Первая из только что упомянутых задач рассматривается в заключительном параграфе данной главы, а другие рекомендации — в двух последующих главах.

8.3. Обобщенная методика формализации и системного анализа процесса причинения техногенного ущерба

Сделанная выше краткая характеристика процесса и способов прогнозирования ущерба от происшествий в техносфере, а также принятая ранее энергоэнтропийная концепция о закономерностях их появления позволяют сформулировать основные положения соответствующей методики. Она должна основываться на закономерностях появления того ущерба, который обусловлен случайными и непрерывными выбросами энергии и вредного вещества. Тогда как его величину следует увязывать с объемами и токсичностью таких выбросов, а также с количеством и степенью уязвимости ресурсов, подверженных их вредному воздействию.

Следовательно, можно утверждать о целесообразности включения в методику следующих основных шагов: *) идентификации источников энергии и запасов вредных веществ, способных к нежелательному высвобождению, б) прогнозирования предпосылок и сценариев таких выбросов, в) оценки частоты и объемов неконтролируемых утечек вредного вещества и энергии, г) определения размеров зон их разрушительного действия и насыщенности этих зон людскими, материальными и природными ресурсами, д) сопоставления сопутствующих вредным выбросам поражающих факторов со стойкостью указанных ресурсов, е) прогноза характера разрушительных для них эффектов и ж) оценка связанного с этим прямого и косвенного ущерба.

Общая последовательность процесса формализации и предварительной количественной оценки техногенного риска, учитывающая предложенные выше шаги, методы и показатели, показана

240

t рис. 8.4. В сущности, данная блок-схема представляет собой ал-|ритмическую модель итерационной процедуры количественной зенки частоты и тяжести тех вредных последствий, которые со-эвождаются возможными в человекомашинных системах вред-1ми выбросами вещества и энергии. При этом каждая ее итера-

включает не менее 21 шага.

Охарактеризуем все этапы предложенной здесь методики, увя-необходимость прогноза вероятности и размеров техноген-i ущерба с реальными практическими или учебными целями — кспертизой конкретных проектов и составлением деклараций об безопасности или выполнением студентами дипломных (кур-эвых) работ и домашних заданий по соответствующим дисцип-там.

1. При определении предназначения и области применимости годики следует исходить из следующего. Целью априорной коли-

|ественной оценки техногенного риска служит не точный количе-венный прогноз случайной величины техногенного ущерба, ко-эрый невозможен в принципе для таких сложных систем, как че-эвекомашинные, а сравнительная количественная оценка степе-опасности однотипных производственных или транспортных гктов, а также оценка эффективности альтернативных мероп-гий по снижению прогнозируемого на них техногенного риска. Естественно, что результаты такой оценки будут тем достовер-ее, чем проще исследуемый объект и надежнее исходные дан-ie об источниках опасности и факторах, способствующих ее еализации. Следовательно, областью предпочтительного исполь-эвания рассматриваемой методики будут сравнительно простые эизводственные и транспортные объекты, эксплуатация кото-декомпозируется на отдельные технологические операции, ассматриваемые как функционирование конкретных человеко-ашинных систем.

Другим применением методики может стать предварительная ничественная оценка степени опасности разрабатываемых объек-эв и процессов. В этом случае приступать к прогнозу техногенно-риска целесообразно не ранее, чем будет составлен рабочий рроект, т.е. после четкого определения структуры и параметров этветствующих человекомашинных систем, а также учета осо-енностей функционирования и взаимодействия с окружением гх их основных компонентов.

2. В качестве интегрального показателя опасности исследуемых эъектов должен использоваться связанный с их функционирова- *ем техногенный риск, рассчитываемый по формулам (8.24) —

3.25), как математическое ожидание величины случайного (в об-цем случае) ущерба. Если на объекте непрерывно действуют ис-эчники вредных материальных выбросов большой мощности, то эответствующий ущерб от них учитывается вторым слагаемым

241

to

to

Уточнение предназначения и области предпочтительного использования оценок риска

Выбор

количественных показателей, пара-метров

и методов априорной оценки риска

Выбор

количественных показателей, пара-метров

и методов априорной оценки риска

Определение объекта исследования и иден-тификация его опасных и вредных факторов

Да

Нет

Существуют ли

в составе объекта и его окружения источники вредных энергетических выбросов^ большой мощности и случай^ природы.

Нет 5

Существуют ли

в составе объекта и его окружения источники вредных материальных выбросов^ ^большой мощности и случай^. " ._ной природ^

Нет —

Исследован ли

последний источник опасных и вредных выбросов

Да

В елики ли объемы

возможных вредных

выбросов энергии

и вещества^

Да

Нет

У бедитесь

в отсутствии их вредного

влияния

на окружение

бедитесь

в отсутствии их вредного

влияния

на окружение

Да

Оцените

частоту возникновения каждого

такого

сценария как следствия соответ-

ствующих

причин

Оцените

частоту возникновения каждого

такого

сценария как следствия соответ-

ствующих

причин

ного причинения ущерба различным ресурсам при реализации каждого сценария

11

1 3

3

10

1

2

2

Идентифицируйте сценарии, приводящие к случайным

и мощным вредным выбросам энергии и вещества

из источников

Определите предполагаемые объемы вредных выбросов в каждом сценарии и их доминирующие (опасные для окружения) факторы

Оцените частоту возникновения вторичного

(косвенного) ущерба по причине

прямого (первичного)

15

14

Оцените размеры вероятных зон поражения различных

ресурсов от каждого опасного фактора, доминирующего в данном сценарии

Определите суммарную частоту причинения

ущерба с учетом латентности проявления опасных последствий сценария

17

16

Определите ожидаемый ущерб от выбросов с учетом

возможных зон поражения и их реальной насыщен-

ности ресурсами

18

18

— ж" —^,

^— Исследован ли последний

способ причинения ущерба от поражаю-'— jintx факторов сценария-—'

19

19

Определите математическое ожидание (риск) ущерба различного проявления каждому ресурсу от каждого доминирующего для сценария поражающего фактора

Да

20

Существуют ли другие сценарии

возможного причинения ущерба людским, материальным и

риродным ресурсам от опасных источников объек

21

21

Определите суммарный риск ущерба в результате создания, функционирования и ликвидации объекта, включая возможность проявления кумулятивных эффектов воздействия поражающих факторов на различных этапах жизненного цикла

Рис. 8.4. Логика и последовательность прогнозирования техногенного риска

выражения (8.24), параметры которого должны соотноситься с продолжительностью, токсичностью или мощностью вредных выбросов.

Состав исходных данных, необходимых для априорной оценки возможного ущерба, зависит от выбранного метода и цели такого прогноза. При декларировании безопасности и выполнении дипломной работы (проекта) рекомендуется моделировать сценарии возникновения и распространения вредных энергетических и материальных выбросов. Учитываемыми в этом случае параметрами служат интенсивности отказов технологического оборудования, ошибок эксплуатирующего его персонала и опасных воздействий на них извне, а также гидрометеорологические условия и средняя плотность ресурсов в районе дислокации объекта.

Для приближенной оценки техногенного риска в ходе выполнения курсовых проектов и домашних заданий можно использовать статистические данные об опасности аналогичного оборудования — частоты и объемы случайных вредных выбросов, закономерности и параметры процессов их истечения, распространения, трансформации и разрушительного воздействия на ресурсы региона в пределах зон поражения (см. прил. 1, 2, 4 и 5).

3. Непосредственными источниками опасности конкретных производственных и транспортных объектов следует считать генераторы или аккумуляторы энергии и вредных веществ — насосы и компрессоры, цистерны и сосуды с токсичными жидкостями, резервуары и трубопроводы со сжатыми газами, пожароопасные, взрывчатые и иные аварийно-опасные химические вещества, движущиеся машины, механизмы или их отдельные компоненты.

В аварийных ситуациях, обусловленных разрушительным высвобождением накопленного в этих элементах энергозапаса, могут проявляться все перечисленные в разд. 8.2 факторы причинения ущерба, включая и образовавшиеся вследствие так называемого эффекта домино. Особо отметим, что вероятность появления таких ситуаций и размеры соответствующего ущерба возрастают по мере старения оборудования, повышения его энергетических потенциалов и плотности ресурсов, постоянно дислоцируемых вблизи рассматриваемых объектов или временно оказавшихся в зонах их вероятного поражения.

4 — 9. При идентификации конкретных источников опасности нужно руководствоваться величиной накопленной в них энергии, а при принятии решения о необходимости составления декларации о безопасности или принятия дополнительных мер по снижению возможного техногенного ущерба — предельно допустимыми запасами вредных веществ (см. табл. П.4.1). В качестве критерия в первом случае следует использовать размеры вероятных зон поражения, образуемых при их аварийных выбросах: если они незначительны, то соответствующие устройства исследуемых объек-

244

|в могут считаться безопасными и исключаться из последующе-рассмотрения.

Для принятия решения о необходимости учета непрерывных едных выбросов из рассматриваемых объектов следует исходить

мс из установленных для них предельно допустимых норм, так и «техноемкости» окружающей природной среды. В последнем

пучае речь идет о возможности обеспечения безопасности лю-|ей, фауны и флоры, в предположении о том, что вредные выб-;ы не будут затем накапливаться вокруг рассматриваемых здесь ьектов вследствие их постепенного включения в естественные Ешогеохимические циклы миграции вещества в природе.

10. Для выявления сценариев нежелательного высвобождения шергозапаса должны использоваться как эмпирические данные и сравнительно простые диаграммы типа дерево событий (преиму щественно — в ходе выполнения домашних и курсовых работ), ак и результаты более адекватного моделирования — при оценке

|и декларировании безопасности производственных и транспорт-шх объектов, а также в процессе дипломного проектирования.

В двух последних случаях лучше всего применять перечисленные в предыдущем параграфе параметрические и интегральные f Модели наиболее вероятных сценариев аварийного высвобожде-f ния, распространения трансформации и разрушительного воздействия энергозапаса. Делать это следует в соответствии с рекомендациями двух последующих глав этой части учебника, содержа-кщих более полное изложение и иллюстрацию работоспособности ^соответствующих способов системного анализа каждого этапа рассматриваемого здесь процесса причинения техногенного ущерба.

11. Оценку частоты или вероятности появления конкретных сце нариев аварийного высвобождения, распространения, трансфор мации и разрушительного воздействия вредных веществ и энер- |гии нужно осуществлять с помощью результатов, полученных на ^предыдущем шаге — путем моделирования или на основе обра-

зотки статистических данных об аналогичных происшествиях.

Наиболее приемлемы для декларирования безопасности и дип-|домных работ точные аналитические выражения (5.6) —(5.7) и |(5.9) —(5.10), а для курсовых и домашних работ — их приближен-ше аналоги типа формулы (5.19), увязывающей вероятность го-говного события с подобными параметрами исходных предпосылок. При наличии исходных данных о значениях последних оценка гроятности или частоты каждого сценария сводится к проведению несложных вычислений по указанным формулам.

12. Определение количества аварийно высвободившейся энер- •ш или объема вредных веществ следует проводить с помощью

рспециально разработанных моделей соответствующих истечений или |на основе обработки имеющихся статистических данных. В ходе \ выполнения курсовых работ и заданий можно ограничиться гру-

245

быми (пессимистическими) оценками. Например, объем пролитого топлива считать равным той его величине, которая до аварии находилась в разгерметизированной части емкости или трубопровода между запорной арматурой.

А вот при разработке декларации о безопасности и выполнении дипломных работ (проектов) нужно рассматривать довольно большое число модельных сценариев нежелательного выброса, трансляции и трансформации энергозапаса, каждый со своими вероятностями и исходами. Интенсивность испарения вредного вещества, например, следует оценивать по формуле (8.21). Зная же расход и время, нетрудно оценить ожидаемый средний объем аварийного выброса — как сумму произведений вероятностей конкретных вариантов на сопутствующие им размеры вредных веществ или энергии.

Доминирующие по опасности факторы нужно определять с учетом специфики высвобождающихся потоков энергии либо вредных веществ и образуемых ими поражающих факторов. Например, при взрывах — это фугасный, тепловой и осколочный; при пожарах и проливах ядовитых веществ — термический и токсичный; при рассеивании радиоактивных веществ — ионизирующий, а иногда и токсический; при столкновении движущихся тел — дробящий или деформирующий; при коротких замыканиях в электросетях — тепловой и электромагнитный...

13. Оценку частоты или вероятности причинения прямого (не посредственного) ущерба следует проводить исходя из частоты воздействия поражающих факторов на не защищенные от них ре сурсы и полученной ими мощности дозы поражающего фактора. Степень же повреждения конкретных объектов или меру возмож ности появления какого-либо разрушительного эффекта целесо образно определять по зависимостям типа доза—эффект после срав нения полученных доз с пороговыми для этих объектов значения ми. В тех случаях, когда известны вид и параметры пробит-функ- ции, делать это можно и с их помощью (подробнее об этом — см. разд. 9.2).

Учитывая большое число факторов, влияющих на степень повреждения конкретных ресурсов, при определении частоты причинения прямого ущерба рекомендуется: а) при составлении декларации о безопасности и дипломном проектировании — рассмотреть не менее чем два-три основных опасных фактора и две-три степени поражения каждого ресурса; б) в ходе выполнения курсовых и домашних работ — достаточно ограничиться одним (доминирующим) поражающим фактором и одним (летальным) исходом поражения людей или полным разрушением зданий (транспортных средств).

14. Размеры зон поражения людских, материальных и природ ных ресурсов, а также потенциалы наблюдаемых в них опасных

246

акторов (концентрации вредных веществ, перепад либо импульс !&влений на фронте воздушной ударной волны, уровни ионизи-эщих излучений) должны рассчитываться с помощью специ-п>но разработанных моделей рассеяния или на основе обработки леющихся статистических данных. Последний способ применим приближенного прогноза или в учебных целях, а проводить Го можно путем представления лишь зон достоверного пораже-|ия кругом или шаром, радиусы которых оценены по формулам |впа (8.22).

При составлении же деклараций о безопасности и дипломном роектировании априорную оценку зон поражения следует осуществлять по результатам численного или аналитического моде-зования. В первом случае должны использоваться хорошо зарекомендовавшие себя прикладные пакеты программ типа «Феникс» : т. п. Во втором — рассмотренные выше или иные интегральные «одели и параметрические формулы после их усовершенствова-иис учетом оцененных выше уровней поражающих факторов [ поглощенных конкретными объектами вредных доз, а также сво-|Временности проведения там аварийно-спасательных работ по жвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного ха-гера.

15. Оценка частоты или вероятности причинения косвенного §Вторичного) ущерба крайне желательна во всех случаях, по-шльку тяжесть таких издержек обычно превышает прямой ущерб |Г3 —4 раза. Однако для прогноза косвенного ущерба от техно-|енных происшествий требуется разработка дополнительных мо-влей, учитывающих отношения между повреждаемыми и дру-1ми объектами биосферы или техносферы. Именно это и затрудняет оценку данных издержек, например, при выполнении удентами курсовых и домашних заданий, поскольку там по-эбные исследования обычно не предусматриваются учебными вланами и программами.

Совсем иная ситуация характерна для декларирования безопасности и дипломного проектирования, цель которых как раз i состоит в априорной оценке вероятности и размеров причине-гя ущерба самым различным ресурсам. В этом случае необходимо разрабатывать дополнительные модели и иметь информацию 1цепочках снабжения сырьем или комплектующими материала-I, их запасах и источниках пополнения, а также о мерах по рейтрализации повреждений, полученных конкретными объек-1ми.

При отсутствии подобной информации могут быть рекомен-|рваны следующие способы ее получения: а) для материальных сурсов — изучение взаимозависимости и хозяйственных свя-Щ между производственными и транспортными предприятия-I; б) для природных — прогноз последствий нарушения есте-

247

ственных геобиохимических циклов (подробнее об этом см. разд. 10.3); в) для людских — учет вынужденной миграции населения, ухудшения его физического и психологического здоровья в регионах с повышенной опасностью.

Что касается частоты возникновения косвенного ущерба, то для редко встречающихся техногенных происшествий ее можно приравнивать к частоте их появления. Однако по мере роста повторяемости конкретных аварий или катастроф вероятность и тяжесть рассматриваемых здесь издержек будут постепенно снижаться вследствие постепенной адаптации хозяйственной или природной системы (например, за счет исключения или дублирования ненадежных ее связей и принятия заблаговременных мер по созданию собственных резервов).

16. Предварительную оценку ущерба от аварийных и системати ческих вредных выбросов в общем случае целесообразно прово дить по формуле (8.25) — перемножением найденных выше час тот их появления, ожидаемых при этом размеров зон поражения, плотности и стоимости расположенных в них ресурсов, а также величины вероятностей причинения каждому из них ущерба кон кретной степени тяжести.

При составлении деклараций о безопасности и дипломном проектировании следует учитывать изменение некоторых из перечисленных выше параметров в зависимости от времени года или суток. Например, поголовье фауны и насыщенность флорой зон поражения будут различными зимой и летом, а численность населения в жилых и промышленных районах населенного пункта — днем и ночью. В процессе приближенной оценки среднего ущерба в курсовых и домашних заданиях эти отличия можно не учитывать.

17. Суммарная частота причинения ущерба людским, матери альным и природным ресурсам в первом приближении — в ходе выполнения курсовых и домашних заданий — может быть опреде лена простым суммированием частот его первичного и вторично го появления. Более точная оценка, желательная при дипломном проектировании, предполагает введение соответствующих весов или условных вероятностей, позволяющих оперировать как бы средневзвешенными частотами возникновения прямого и косвен ного ущерба.

Еще более корректно следует подходить к прогнозированию данной частоты при декларировании промышленной безопасности опасных производственных объектов [21]. Например, для объектов ядерной энергетики необходимо оговаривать временной лаг проявления ущерба, с тем чтобы учесть и возможную латентность его образования вследствие радиоактивного заражения местности и находящихся на ней ресурсов.

18—19. Определение частот и объемов случайных вредных выбросов следует проводить одновременно для всех источников опас-

248

ги данного производственного или транспортного объекта. По-5ным образом можно найти суммарные частоты и ущербы от эийных выбросов любого рассматриваемого сценария, рассчи-1вая эти параметры как математические ожидания соответству-хих случайных величин. Аналогичную процедуру целесообразно Спользовать и для априорной оценки техногенного ущерба каж-у конкретному объекту, оказавшемуся под воздействием вред-: выбросов.

Иначе говоря, и на этом этапе уместно использовать стандарте способ расчета риска с помощью формулы (8.25). Однако ерпретировать входящие в нее параметры следует не как слу-айные величины, а как оценки математического ожидания веро-■юсти и тяжести причинения ущерба какому-либо ресурсу на 1бранном интервале времени.

20 — 21. Количественная оценка интегрального риска людским, атериальным и природным ресурсам на всех стадиях жизненного *кла конкретного объекта техносферы должна проводиться по-5но предыдущим этапам рассматриваемой методики. Возмож- отличия могут быть лишь в следующем: а) рассматриваются отдельно взятые выбросы, а всевозможные их сценарии и со-ания; б) для людских и природных ресурсов учитывается веро-■юсть нелинейного роста суммарного ущерба вследствие прояв-?ния синергетического эффекта и аккумуляции накопленных анее повреждений.

Учет последней особенности необходим лишь при деклариро-«га безопасности особо опасных производственных и транс-эртных объектов. Реализовать же его можно введением в выра-ения для прогнозирования риска (8.24) —(8.25) дополнитель-эго слагаемого — произведения вероятностей кумулятивного Е>фекта и размеров дополнительного ущерба от него. А вот при згнозировании техногенного риска в учебных целях, равно как при его приближенной оценке, этим эффектом можно пре-эречь.

| На этом можно было бы ограничиться в пояснении изобра-?нной на рис. 8.4 формальной процедуры. | В порядке же завершения данного параграфа и главы в целом

летим следующее.

| Следование логике, установленной данной обобщенной мето-гой, позволит в последующем обеспечить системность учета и эгноза параметров тех наиболее существенных факторов, кото-ie свойственны процессу причинения техногенного ущерба. Од-со сопоставление ее требований с рассмотренным до этого ма-?иалом свидетельствует о необходимости в уточнении извест-: и привлечении дополнительных моделей и методов, позволя-дах провести не только качественный, но и количественный чиз рассматриваемого здесь процесса.

249