- •1.Понятие метода и методики анализа. Характеристики методики.

- •2.Физ. Основы рефрактометрического метода. Коэффициент преломления.

- •3. Дисперсия показателя преломления. Зависимость показателей преломления от температуры, давления. Мольная рефракция.

- •4. Принцип действия рефрактометра Аббе.

- •5. Принцип действия рефрактометра Пульфриха.

- •6. Рефрактометр автоматический непрерывный.

- •7. Применение рефрактометрии для идентификации в-ва и контроля качества.

- •8. Физ. Основы поляриметрического метода.

- •9. Типы оптической активности.

- •10. Зависимость угла вращения плоскости поляризации от строения в-ва

- •11. Спекрополяриметрический метод.

- •12. Принцип действия кругового поляриметра. Схема прибора.

- •13. Устройство клиновых поляриметров.

- •14. Применение поляриметрии и спектрополяриметрии.

- •15. Физ. Основы нефелометрии и турбидиметрии. Рассеяние и поглощение света.

- •16. Основные требования к химическим реакциям и условия их проведения.

- •17. Приборы нефелометрического анализа.

- •18. Приборы турбидиметрического анализа.

- •19. Применение нефелометрии и турбидиметрии.

- •20. Основные характеристики электромагнитного излучения. Классификация методов спектрального анализа.

- •21.Физ. Основы спектрального анализа.

- •22. Схемы энергетических переходов в атомах.

- •23. Схемы энергетических переходов в молекулах.

- •24. Способы атомизации вещества и возбуждения атомов в атомно-эмиссионной спектроскопии.

- •25. Условия и механизм атомизации и возбуждения в-ва в пламенной атомно-эмиссионной спектроскопии.

- •26. Условия и механизм атомизации и возбуждения в-ва в дуговой и искровой атомно-эмиссионной спектроскопии.

- •27. Условия и механизм атомизации и возбуждения в-ва в атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой.

- •28. Вид и основные характеристики спектров атомной эмиссии. Зависимость вида спектра от природы элемента и способа его возбуждения.

- •29. Блок-схема и функции основных узлов атомно-эмиссионного спектрометра. Основные характеристики атомно-эмиссионных спектрометров.

- •30. Устройство и принцип действия трехтрубчатого плазмотрона для атомно-эмиссионного анализа с индуктивно-связанной плазмой.

- •31. Способы выделения аналитических спектральных линий элементов из полихроматического излучения анализируемого образца. Схема и принцип действия монохроматора дисперсионного типа.

- •32. Типы детекторов атомно-эмиссионных спектрометров. Принцип их действия.

- •33. Достоинства и недостатки фотографической регистрации спектров атомной эмиссии.

- •34. Структура таблиц характеристических спектров элементов и атласов спектров.

- •35. Основы качественного атомно-эмиссионного анализа. Определение длин волн характеристических спектральных линий элементов.

- •36. Качественная идентификация спектральных линий в спектрах атомной эмиссии.

- •37. Определение интенсивности спектральной линии элемента при фотографической регистрации спектра.

- •38. Полуколичественный метод сравнения в атомно-эмиссионном анализе.

- •39. Полуколичественный метод гомологических пар в атомно-эмиссионном анализе.

- •40. Полуколичественный метод появления и усиления спектральных линий в атомно-эмиссионном анализе. Уравнение Ломакина-Шейбе.

- •42. Метод добавок в количественном атомно-эмиссионном анализе.

- •43. Основы, преимущества и недостатки количественного атомно-эмиссионного анализа с использованием фотоэлектрического детектирования.

- •44. Аналитические характеристики и применение атомно-эмиссионной спектроскопии.

- •45. Физические основы рентгеноспектрального анализа.

- •46. Тормозное и характеристическое рентгеновское излучение.

- •47. Схема возбуждения и испускания рентгеновских спектральных линий. Критический край поглощения.

- •48. Система обозначения характеристических рентгеновских спектральных линий. Серии рентгеновских спектральных линий.

- •49. Методы возбуждения рентгеновских спектров. Принцип действия рентгеновской трубки.

- •50. Диспергирующие и детектирующие устройства рентгеновских спектрометров.

- •51 Основы кач-го и кол-го рентгеноспектрального анализа

- •53. Схема проведения, достоинства и недостатки рентгено-флуоресцентного анализа.

- •54. Схема проведения рентгено-абсорбционного анализа.

- •55. Физические основы молекулярной спектроскопии поглощения уф- и видимого диапазона.

- •56. Хромофорные и ауксохромные группы. Гипсохромный и батохромный сдвиги. Гипо- и гиперхромный эффекты

- •57. Вид и основные характеристики молекулярных спектров поглощения уф- и видимого диапазона.

- •59. Основные положения количественного фотометрического анализа.

- •60. Типы отклонений закона светопоглощения от линейности и их причины

- •61.Метод Фирордта

- •62. Метод Аллена

- •63. Аналитическое применение фотометрии.

- •64.Физические основы ик-спектроскопии. Типы колебаний в молекулах. Зависимость положения спектральной полосы поглощения от типа колебаний, вида атомов и др. Особенностей строения молекул.

- •65.Скелетные колебания и колебания характеристических групп.

- •66.Типичный вид ик - спектра сложного органического вещества. Основные характеристики ик - спектров.

- •67. Подготовка образцов в ик - спектроскопии.

- •68. Особенности конструкции ик - спектрометров.

- •69 Порядок идентификации веществ по их ик- спектрам.

- •70.Использование ик-спектроскопии для определения молекулярной структуры неизвестного вещества.

- •71. Использование ик - спектроскопии для количественного анализа и анализа смесей веществ.

- •72.Физические основы люминесцентного метода. Виды люминесценции и способы ее возбуждения.

- •73. Флуоресценция и фосфоресценция.

- •74. Схема возбуждения и эмиссии люминесцентного излучения.

- •75. Взаимовязь спектров поглощения и люминесценции. Правило Стокса,закон Стокса-Ломмеля.

- •76. Квантовый и энергетический выходы люминесценции. Закон Вавилова.

- •77. Вид спектров люминесценции и их основные характеристики.

- •78.Зависимость интенсивности люм. От с,т,рН,примесей.

- •79.Гашение флуоресценции.

- •80 Прямой флуоресцентный анализ.

- •81. Косвенный флуоресцентный анализ

- •82. Аппаратура и практическое применение люминесцентного анализа.

- •83. Схема и принцип действия фотометра люминесцентного анализа.

42. Метод добавок в количественном атомно-эмиссионном анализе.

При анализе проб неизвестного состава, исследовании чистых и сверхчистых веществ или при отсутствии материала соответствующей чистоты и невозможности по этой причине приготовить эталоны широко применяется метод добавок.

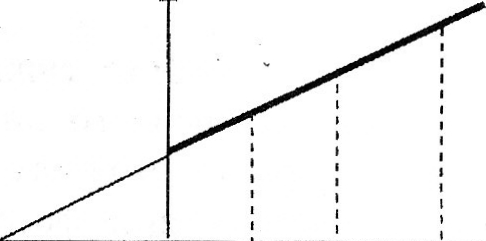

При анализе по методу добавок пробу обычно переводят в раствор и делят его на несколько частей. Затем в каждую часть добавляют различные, но известные количества определяемого элемента, снимают спектры этих проб и определяют интенсивность спектральных линий. При расчете результатов анализа строят график, основываясь на том, что в области малых концентраций достаточно хорошо выполняется линейная зависимость

Іпр./Іосн. = аС

В этом случае, если Сх – неизвестная концентрация, а Сст. – концентрация введенного стандарта (до6авки), то Іпр./Іосн. = а(Сх. + Сст.).

Сст. имеет ряд значений. Обычно Сст.2 = 2Сст.1; Сст.3 = 3Сст.1 и т. д

Откладывая на графике Іпр./Іосн. как функцию Сст. получают прямую, пересекающую ось ординат при Сст. = 0. Экстраполяция этой прямой до пересечения с осью абсцисс дает на оси Сст. отрезок, равный Сх.

Метод добавок очень ценен, т. к. применим, когда неизвестен состав анализируемой пробы. Однако при его применении должны выполняться следующие условия:

градуировочный график должен быть линейным;

добавляемый элемент должен находиться в той же химической форме, что и определяемый элемент (проба);

добавка должна быть равномерно распределена в пробе.

Сх Сст.1 Сст.2 Сст.3

Метод добавок является надежным контрольным методом для установления правильности анализа.

Если после анализа добавить в пробу известное количество определяемого элемента и анализ повторить, то его результат с учетом возможной погрешности должен дать сумму первоначально найденного содержания и введенной добавки. Если сумма не получилась, результат анализа следует признать неверным.

Метод добавок применяется для повышения чувствительности спектральных определений в тех случаях, когда почернение аналитической линии является слишком слабым и не может быть точно измерено. Введение добавки приводит к увеличению интенсивности спектральной линии, позволяя проводить измерение с более высокой точностью.

43. Основы, преимущества и недостатки количественного атомно-эмиссионного анализа с использованием фотоэлектрического детектирования.

Методы, в которых применяется фотоэлектрическая регистрация интенсивности спектральной линии, являются более экспрессными.

В фотоэлектрических установках свет после диспергирующего элемента попадает через специальную щель на фотоэлемент (фотодиод или ФЭУ), соединенный с устройством усиления и обработки сигнала (накопительным конденсатором) и регистрирующим потенциометром. Шкала прибора показывает логарифм относительной интенсивности спектральной линии или непосредственно концентрацию определяемого элемента, в связи с чем фотоэлектрические установки называют приборами прямого счета.

При проведении количественного спектрального анализа с использованием фотоэлектрического детектирования используют те же зависимости между интенсивностью спектр. линии и концентрацией излуч. атомов, что и при использовании визуальной и фотографической регистрации.

Преимущества метода:

высокая экспрессность;

высокая производительность;

высокая воспроизводимость результатов.

Преимущества достигаются благодаря тому, что отпадает необходимость в операциях обработки фотопластинок и отсутствуют источники погрешностей, связанные с этими операциями.

Недостатки спектрометрического анализа:

более высокая стоимость оборудования;

сложность эксплуатации спектрометра;

наличие проблем оптической и электрической стабильности;

невозможность одновременно регистрировать широкую область спектра.

При последовательной регистрации (сканировании) сказываются все нестабильности в работе источника атомизации и возбуждения, которые автоматически исчезают при фотографической регистрации.