- •1.Понятие метода и методики анализа. Характеристики методики.

- •2.Физ. Основы рефрактометрического метода. Коэффициент преломления.

- •3. Дисперсия показателя преломления. Зависимость показателей преломления от температуры, давления. Мольная рефракция.

- •4. Принцип действия рефрактометра Аббе.

- •5. Принцип действия рефрактометра Пульфриха.

- •6. Рефрактометр автоматический непрерывный.

- •7. Применение рефрактометрии для идентификации в-ва и контроля качества.

- •8. Физ. Основы поляриметрического метода.

- •9. Типы оптической активности.

- •10. Зависимость угла вращения плоскости поляризации от строения в-ва

- •11. Спекрополяриметрический метод.

- •12. Принцип действия кругового поляриметра. Схема прибора.

- •13. Устройство клиновых поляриметров.

- •14. Применение поляриметрии и спектрополяриметрии.

- •15. Физ. Основы нефелометрии и турбидиметрии. Рассеяние и поглощение света.

- •16. Основные требования к химическим реакциям и условия их проведения.

- •17. Приборы нефелометрического анализа.

- •18. Приборы турбидиметрического анализа.

- •19. Применение нефелометрии и турбидиметрии.

- •20. Основные характеристики электромагнитного излучения. Классификация методов спектрального анализа.

- •21.Физ. Основы спектрального анализа.

- •22. Схемы энергетических переходов в атомах.

- •23. Схемы энергетических переходов в молекулах.

- •24. Способы атомизации вещества и возбуждения атомов в атомно-эмиссионной спектроскопии.

- •25. Условия и механизм атомизации и возбуждения в-ва в пламенной атомно-эмиссионной спектроскопии.

- •26. Условия и механизм атомизации и возбуждения в-ва в дуговой и искровой атомно-эмиссионной спектроскопии.

- •27. Условия и механизм атомизации и возбуждения в-ва в атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой.

- •28. Вид и основные характеристики спектров атомной эмиссии. Зависимость вида спектра от природы элемента и способа его возбуждения.

- •29. Блок-схема и функции основных узлов атомно-эмиссионного спектрометра. Основные характеристики атомно-эмиссионных спектрометров.

- •30. Устройство и принцип действия трехтрубчатого плазмотрона для атомно-эмиссионного анализа с индуктивно-связанной плазмой.

- •31. Способы выделения аналитических спектральных линий элементов из полихроматического излучения анализируемого образца. Схема и принцип действия монохроматора дисперсионного типа.

- •32. Типы детекторов атомно-эмиссионных спектрометров. Принцип их действия.

- •33. Достоинства и недостатки фотографической регистрации спектров атомной эмиссии.

- •34. Структура таблиц характеристических спектров элементов и атласов спектров.

- •35. Основы качественного атомно-эмиссионного анализа. Определение длин волн характеристических спектральных линий элементов.

- •36. Качественная идентификация спектральных линий в спектрах атомной эмиссии.

- •37. Определение интенсивности спектральной линии элемента при фотографической регистрации спектра.

- •38. Полуколичественный метод сравнения в атомно-эмиссионном анализе.

- •39. Полуколичественный метод гомологических пар в атомно-эмиссионном анализе.

- •40. Полуколичественный метод появления и усиления спектральных линий в атомно-эмиссионном анализе. Уравнение Ломакина-Шейбе.

- •42. Метод добавок в количественном атомно-эмиссионном анализе.

- •43. Основы, преимущества и недостатки количественного атомно-эмиссионного анализа с использованием фотоэлектрического детектирования.

- •44. Аналитические характеристики и применение атомно-эмиссионной спектроскопии.

- •45. Физические основы рентгеноспектрального анализа.

- •46. Тормозное и характеристическое рентгеновское излучение.

- •47. Схема возбуждения и испускания рентгеновских спектральных линий. Критический край поглощения.

- •48. Система обозначения характеристических рентгеновских спектральных линий. Серии рентгеновских спектральных линий.

- •49. Методы возбуждения рентгеновских спектров. Принцип действия рентгеновской трубки.

- •50. Диспергирующие и детектирующие устройства рентгеновских спектрометров.

- •51 Основы кач-го и кол-го рентгеноспектрального анализа

- •53. Схема проведения, достоинства и недостатки рентгено-флуоресцентного анализа.

- •54. Схема проведения рентгено-абсорбционного анализа.

- •55. Физические основы молекулярной спектроскопии поглощения уф- и видимого диапазона.

- •56. Хромофорные и ауксохромные группы. Гипсохромный и батохромный сдвиги. Гипо- и гиперхромный эффекты

- •57. Вид и основные характеристики молекулярных спектров поглощения уф- и видимого диапазона.

- •59. Основные положения количественного фотометрического анализа.

- •60. Типы отклонений закона светопоглощения от линейности и их причины

- •61.Метод Фирордта

- •62. Метод Аллена

- •63. Аналитическое применение фотометрии.

- •64.Физические основы ик-спектроскопии. Типы колебаний в молекулах. Зависимость положения спектральной полосы поглощения от типа колебаний, вида атомов и др. Особенностей строения молекул.

- •65.Скелетные колебания и колебания характеристических групп.

- •66.Типичный вид ик - спектра сложного органического вещества. Основные характеристики ик - спектров.

- •67. Подготовка образцов в ик - спектроскопии.

- •68. Особенности конструкции ик - спектрометров.

- •69 Порядок идентификации веществ по их ик- спектрам.

- •70.Использование ик-спектроскопии для определения молекулярной структуры неизвестного вещества.

- •71. Использование ик - спектроскопии для количественного анализа и анализа смесей веществ.

- •72.Физические основы люминесцентного метода. Виды люминесценции и способы ее возбуждения.

- •73. Флуоресценция и фосфоресценция.

- •74. Схема возбуждения и эмиссии люминесцентного излучения.

- •75. Взаимовязь спектров поглощения и люминесценции. Правило Стокса,закон Стокса-Ломмеля.

- •76. Квантовый и энергетический выходы люминесценции. Закон Вавилова.

- •77. Вид спектров люминесценции и их основные характеристики.

- •78.Зависимость интенсивности люм. От с,т,рН,примесей.

- •79.Гашение флуоресценции.

- •80 Прямой флуоресцентный анализ.

- •81. Косвенный флуоресцентный анализ

- •82. Аппаратура и практическое применение люминесцентного анализа.

- •83. Схема и принцип действия фотометра люминесцентного анализа.

32. Типы детекторов атомно-эмиссионных спектрометров. Принцип их действия.

Детектирование излучения в атомно-эмиссионных приборах может проводиться тремя методами: визуально, с использованием фотографических детекторов (пленки или стеклянные пластинки с нанесенным на них слоем фотоэмульсии-слоя желатина), с использованием фотоэлектрических детекторов (преобразуют световую энергию в электрический сигнал).

Визуальное детектирование используется в простейших приборах — стилоскопах, стилометрах. Глаз человека как детектор ограничен по диапазону воспринимаемого излучения и субъективен.

Фотографические детекторы — это пленки или стеклянные пластинки с нанесенным на них слоем фотоэмульсии - слоя желатина, в котором распределена взвесь кристаллов AgBr. Под действием излучения в эмульсии формируется т.н. скрытое изображение, а после проявления и закрепления вследствие выделения металисеского серебра в местах, на которое попало освещение, наблюдается почернение эмульсии.

Обычные фотопластинки чувствительны к спектральным интервале от 230 до 500 нм. В более широкой спектральной области ( ≈ до 1000 нм) применяются т.н. сенсибилизированные пластинки.

Достоинства: -возможность одновременно регистрировать широкий спектральный интервал длин волн; -документальность; -кумулятивность, т.е. способность суммиронать во времени количество излучения, которое приводит к выделению серебра. Недостатки: низкая оперативность регистрации, дополнительный расход реактивов, изменение параметром эмульсии при длительном хранении, нелинейность зависимости почернения от освещенности и времени экранирования, влияние почернения трудно учитываемых факторов (λ, Т, состав проявителя).

Фотоэтлектрическое детектирование основано на преобразовании световой энергии в электрический сигнал. Мерой интенсивности спектральной линии служит величина этого сигнала — сила тока или напряжение. Фотоэлектрические приемники реагируют на число фотонов, падающих на приемный элемент, и подразделяются на:

приемники с внешним фотоэффектом, основанным на отрыве электрона от поверхности, на которую падает фотон. Это фотоэлементы, фотоумножители' (ФЭУ), электронно-оптические преобразователи (ЭОП);

приемники с внутренним фотоэффектом (увеличение электрической проводимости проводника под действие света) —фоторезисторы, фотогальванические приемники, фотодиоды.

Фотоэлемент с внешним фотоэффектом состоит из фотокатода и анода, помещенных в колбу.

Под действием света из катода, покрытого слоем соединения щелочного металла (Cs2O, Cs3Sb, K2CsSb и др.), вырываются электроны, которые, попадая на анод, замыкают цепь — гальванометр показывает наличие тока. Фотоэлементы с внешним фотоэффектом чувствительны в широкой области спектра, имеют линейные световые характеристики и практически безынерционны. Однако чувствительность фотоэлементов с внешним фотоэффектом невелика, они хрупки и имеют т.н. темновой ток.

В фотоэлементах с запирающим слоем используется внутренний фотоэффект запирающего слоя, который образуется на границе между полупроводником и металлом или между двумя полупроводниками. Запирающий слой пропускает электроны практически лишь в одном направлении и не пропускает в другом.

излучение Сu2O

Cu

Cu

Например, в купроксном фотоэлементе электроны, находящиеся в оксиде меди, возбуждаются под действием света и через запирающий слой переходят в медь, однако обратному переходу электронов запирающий слой препятствует. Это приводит к тому, что медь заряжается отрицательно, а оксид — положительно. При замыкании такой системы во внешней цепи появляется ток. Характерным свойством фотоэлементов с запорным слоем является возникновение тока под действием света без участия постороннего источника напряжения. Характерным свойством фотоэлементов с запорным слоем является возникновение тока под действием света без участия постороннего источника напряжения. Достоинства: высокая чувствительность, безынерционносгь, широкий спектральный диапазон и простота конструкции. Недостатки: нелинейность световой характеристики, температурная зависимость фототока.

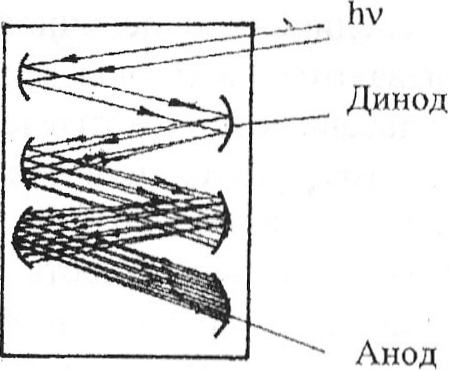

Более высокую чувствительность имеют фотоумножители, действие которых основано на внешнем фотоэффекте и вторичной электронной эмиссии. Фотоумножитель состоит из фотокатода и нескольких дополнительных электродов (динодов, эмиттеров), соединненых между собой.

На каждый динод подается напряжение на 90 В большее, чем на предыдущий. Электрон, выбитый из фотокатода под действием фотона, попадает на первый динод и вызывает эмиссию электронов, которые устремляются ко второму диноду и снова вызывают испускание электронов и т.д. Фотоумножители дают усиление в 105-106 раз. В заводских и научно-исследовательских лабораториях наиболее часто применяются трехпризменный спектрограф ИСП-30, спектрометр ИСП-51, стилометр СТ-7 с тремя призмами и окуляромфотометром, стилометр фотоэлектрический ФЭС-1, кваптометры ДФС-8, ДФС-10, ДФС-13. В последнее время появился прибор «Спектр-3-П1», который может работать как в режиме атомно-эмиссионного, так и в режиме атомно-абсорбционного спектрометра. В нашей лаборатории есть прибор AAS-1, также способный работать в обоих режимах.