- •1.Понятие метода и методики анализа. Характеристики методики.

- •2.Физ. Основы рефрактометрического метода. Коэффициент преломления.

- •3. Дисперсия показателя преломления. Зависимость показателей преломления от температуры, давления. Мольная рефракция.

- •4. Принцип действия рефрактометра Аббе.

- •5. Принцип действия рефрактометра Пульфриха.

- •6. Рефрактометр автоматический непрерывный.

- •7. Применение рефрактометрии для идентификации в-ва и контроля качества.

- •8. Физ. Основы поляриметрического метода.

- •9. Типы оптической активности.

- •10. Зависимость угла вращения плоскости поляризации от строения в-ва

- •11. Спекрополяриметрический метод.

- •12. Принцип действия кругового поляриметра. Схема прибора.

- •13. Устройство клиновых поляриметров.

- •14. Применение поляриметрии и спектрополяриметрии.

- •15. Физ. Основы нефелометрии и турбидиметрии. Рассеяние и поглощение света.

- •16. Основные требования к химическим реакциям и условия их проведения.

- •17. Приборы нефелометрического анализа.

- •18. Приборы турбидиметрического анализа.

- •19. Применение нефелометрии и турбидиметрии.

- •20. Основные характеристики электромагнитного излучения. Классификация методов спектрального анализа.

- •21.Физ. Основы спектрального анализа.

- •22. Схемы энергетических переходов в атомах.

- •23. Схемы энергетических переходов в молекулах.

- •24. Способы атомизации вещества и возбуждения атомов в атомно-эмиссионной спектроскопии.

- •25. Условия и механизм атомизации и возбуждения в-ва в пламенной атомно-эмиссионной спектроскопии.

- •26. Условия и механизм атомизации и возбуждения в-ва в дуговой и искровой атомно-эмиссионной спектроскопии.

- •27. Условия и механизм атомизации и возбуждения в-ва в атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой.

- •28. Вид и основные характеристики спектров атомной эмиссии. Зависимость вида спектра от природы элемента и способа его возбуждения.

- •29. Блок-схема и функции основных узлов атомно-эмиссионного спектрометра. Основные характеристики атомно-эмиссионных спектрометров.

- •30. Устройство и принцип действия трехтрубчатого плазмотрона для атомно-эмиссионного анализа с индуктивно-связанной плазмой.

- •31. Способы выделения аналитических спектральных линий элементов из полихроматического излучения анализируемого образца. Схема и принцип действия монохроматора дисперсионного типа.

- •32. Типы детекторов атомно-эмиссионных спектрометров. Принцип их действия.

- •33. Достоинства и недостатки фотографической регистрации спектров атомной эмиссии.

- •34. Структура таблиц характеристических спектров элементов и атласов спектров.

- •35. Основы качественного атомно-эмиссионного анализа. Определение длин волн характеристических спектральных линий элементов.

- •36. Качественная идентификация спектральных линий в спектрах атомной эмиссии.

- •37. Определение интенсивности спектральной линии элемента при фотографической регистрации спектра.

- •38. Полуколичественный метод сравнения в атомно-эмиссионном анализе.

- •39. Полуколичественный метод гомологических пар в атомно-эмиссионном анализе.

- •40. Полуколичественный метод появления и усиления спектральных линий в атомно-эмиссионном анализе. Уравнение Ломакина-Шейбе.

- •42. Метод добавок в количественном атомно-эмиссионном анализе.

- •43. Основы, преимущества и недостатки количественного атомно-эмиссионного анализа с использованием фотоэлектрического детектирования.

- •44. Аналитические характеристики и применение атомно-эмиссионной спектроскопии.

- •45. Физические основы рентгеноспектрального анализа.

- •46. Тормозное и характеристическое рентгеновское излучение.

- •47. Схема возбуждения и испускания рентгеновских спектральных линий. Критический край поглощения.

- •48. Система обозначения характеристических рентгеновских спектральных линий. Серии рентгеновских спектральных линий.

- •49. Методы возбуждения рентгеновских спектров. Принцип действия рентгеновской трубки.

- •50. Диспергирующие и детектирующие устройства рентгеновских спектрометров.

- •51 Основы кач-го и кол-го рентгеноспектрального анализа

- •53. Схема проведения, достоинства и недостатки рентгено-флуоресцентного анализа.

- •54. Схема проведения рентгено-абсорбционного анализа.

- •55. Физические основы молекулярной спектроскопии поглощения уф- и видимого диапазона.

- •56. Хромофорные и ауксохромные группы. Гипсохромный и батохромный сдвиги. Гипо- и гиперхромный эффекты

- •57. Вид и основные характеристики молекулярных спектров поглощения уф- и видимого диапазона.

- •59. Основные положения количественного фотометрического анализа.

- •60. Типы отклонений закона светопоглощения от линейности и их причины

- •61.Метод Фирордта

- •62. Метод Аллена

- •63. Аналитическое применение фотометрии.

- •64.Физические основы ик-спектроскопии. Типы колебаний в молекулах. Зависимость положения спектральной полосы поглощения от типа колебаний, вида атомов и др. Особенностей строения молекул.

- •65.Скелетные колебания и колебания характеристических групп.

- •66.Типичный вид ик - спектра сложного органического вещества. Основные характеристики ик - спектров.

- •67. Подготовка образцов в ик - спектроскопии.

- •68. Особенности конструкции ик - спектрометров.

- •69 Порядок идентификации веществ по их ик- спектрам.

- •70.Использование ик-спектроскопии для определения молекулярной структуры неизвестного вещества.

- •71. Использование ик - спектроскопии для количественного анализа и анализа смесей веществ.

- •72.Физические основы люминесцентного метода. Виды люминесценции и способы ее возбуждения.

- •73. Флуоресценция и фосфоресценция.

- •74. Схема возбуждения и эмиссии люминесцентного излучения.

- •75. Взаимовязь спектров поглощения и люминесценции. Правило Стокса,закон Стокса-Ломмеля.

- •76. Квантовый и энергетический выходы люминесценции. Закон Вавилова.

- •77. Вид спектров люминесценции и их основные характеристики.

- •78.Зависимость интенсивности люм. От с,т,рН,примесей.

- •79.Гашение флуоресценции.

- •80 Прямой флуоресцентный анализ.

- •81. Косвенный флуоресцентный анализ

- •82. Аппаратура и практическое применение люминесцентного анализа.

- •83. Схема и принцип действия фотометра люминесцентного анализа.

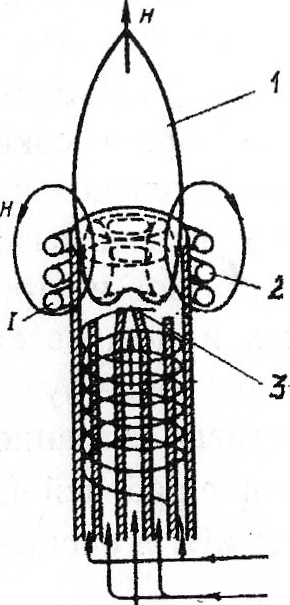

30. Устройство и принцип действия трехтрубчатого плазмотрона для атомно-эмиссионного анализа с индуктивно-связанной плазмой.

Для

получения индуктивно-связанной плазмы

(ИСП) используют высокочастотный

генератор и

специальную горелку - трехтру6чатый

плазмотрон. Плазмотрон

представляет собой систему аксиально

расположенных

кварцевых трубок, в верхней части которой

находится медная индукционная

катушка ВЧ-генератора. По

наружной цилиндрической плоскости,

образованной трубками,

подается паток охлаждающего газа со

скоростью 10-20 л/мин. По второй трубке

подается плазмообразующий поток аргона

(скорость 1

л/мин.). По центральной трубке подается

поток газа, транспортирующего

анализируемую пробу в виде аэрозоля

(скорость 0,5-2 л/мин.).

Для возбуждения разряда в горелке с

помощью вспомогательного

устройства образуется искра, осуществляющая

поджог плазмы.

После этого автоматически включается

ВЧ-генератор. Ток высокой

частоты, протекая через медную катушку,

создает переменное

магнитное поле, силовые линии которого

проходят внутри горелки

и вне ее. Так

как плазма, образованная поджигающей

искрой, состоит

из электрозаряженных частиц (электронов

и ионов), и верхней

части

плазмотрона переменным магнитным полем

индуцируется кольцевой

ток, возникает переменное электромагнитгное

поле, под действием

которого происходит ускорение заряженных

частиц. Соударение

ускоренных частиц с нейтральными атомами

приводит к дополнительной ионизации

газа и его нагреву. При соответствующих

значениях

мощности ВЧ-генератора и скорости

газового потока мгновенно

формируется самоподдерживающая аргоновая

плазма, температура

которой составляет 6000-10000°С. Анализируемая

проба с помощью специального распылителя

переводится

в состояние аэрозоля и подается медленным

током аргона по

центральной трубке плазмотрона в осевую

зону плазмы. Схема

трехтрубчатого плазматрона:

1-зона наблюдения; 2-медная индукционная

катушка; 3-кварцевая горелка; 4 -поток

охлаждающего газа; 5-промежуточный

поток; 6-поток газа-носителя. Аэрозоль

по центральной трубке попадает в зону

аргоновой плазмы, здесь она разогревается

за счет теплопроводности и излучения

до 7000К, при этом

полностью атомизируется и возбуждается,

образуя более холодный

«факел пламени» над яркой плазмой.

Температура по высоте плазменного

факела сильно изменяется. Поэтому при

определении

легко

ионизирующихся элементов используют

более высокие области плазмы, элементы

с высокими потенциалами ионизации

определяют и плазме

на высоте 10-15 мм над катушкой. Ионизация

происходит в центральном аксиальном

канале, а число

возбужденных частиц в периферийной

оболочке относительно мало.

Благодаря этому самопоглощение

(реабсорбция), наблюдающееся при высокой

концентрации, мало, и градуировочные

зависимости линейны в очень широком

диапазоне концентраций, что позволяет

производить

одновременное и последовательное

определение элементов

матрицы и микрокомпонентов без разбавления

и многократного распыления пробы.

Достоинства

спектроскопии

с ИСП:1)определения

в аргоновой плазме практически всех

элементов периодической системы (кроме

аргона);2)определять

как основные компоненты; так и следовые

количества элементов примесей по единым

градуировочным

графикам (связано с линейностью

градуировок в диапазоне до 6 порядков

концентрации);3)использование

малых объемов раствора;4)компьютерное

управление анализом;6)низкие

пределы обнаружения,

хорошая воспроизводимость результатов

Недостаток

метода:

для высокотемпературной

плазмы характерны развитые спектры с

большим количеством

линий, принадлежащим атомам, а также

одно- и днухзарядным

ионам. Метод ИСП подходит для анализа

растворов.

По

наружной цилиндрической плоскости,

образованной трубками,

подается паток охлаждающего газа со

скоростью 10-20 л/мин. По второй трубке

подается плазмообразующий поток аргона

(скорость 1

л/мин.). По центральной трубке подается

поток газа, транспортирующего

анализируемую пробу в виде аэрозоля

(скорость 0,5-2 л/мин.).

Для возбуждения разряда в горелке с

помощью вспомогательного

устройства образуется искра, осуществляющая

поджог плазмы.

После этого автоматически включается

ВЧ-генератор. Ток высокой

частоты, протекая через медную катушку,

создает переменное

магнитное поле, силовые линии которого

проходят внутри горелки

и вне ее. Так

как плазма, образованная поджигающей

искрой, состоит

из электрозаряженных частиц (электронов

и ионов), и верхней

части

плазмотрона переменным магнитным полем

индуцируется кольцевой

ток, возникает переменное электромагнитгное

поле, под действием

которого происходит ускорение заряженных

частиц. Соударение

ускоренных частиц с нейтральными атомами

приводит к дополнительной ионизации

газа и его нагреву. При соответствующих

значениях

мощности ВЧ-генератора и скорости

газового потока мгновенно

формируется самоподдерживающая аргоновая

плазма, температура

которой составляет 6000-10000°С. Анализируемая

проба с помощью специального распылителя

переводится

в состояние аэрозоля и подается медленным

током аргона по

центральной трубке плазмотрона в осевую

зону плазмы. Схема

трехтрубчатого плазматрона:

1-зона наблюдения; 2-медная индукционная

катушка; 3-кварцевая горелка; 4 -поток

охлаждающего газа; 5-промежуточный

поток; 6-поток газа-носителя. Аэрозоль

по центральной трубке попадает в зону

аргоновой плазмы, здесь она разогревается

за счет теплопроводности и излучения

до 7000К, при этом

полностью атомизируется и возбуждается,

образуя более холодный

«факел пламени» над яркой плазмой.

Температура по высоте плазменного

факела сильно изменяется. Поэтому при

определении

легко

ионизирующихся элементов используют

более высокие области плазмы, элементы

с высокими потенциалами ионизации

определяют и плазме

на высоте 10-15 мм над катушкой. Ионизация

происходит в центральном аксиальном

канале, а число

возбужденных частиц в периферийной

оболочке относительно мало.

Благодаря этому самопоглощение

(реабсорбция), наблюдающееся при высокой

концентрации, мало, и градуировочные

зависимости линейны в очень широком

диапазоне концентраций, что позволяет

производить

одновременное и последовательное

определение элементов

матрицы и микрокомпонентов без разбавления

и многократного распыления пробы.

Достоинства

спектроскопии

с ИСП:1)определения

в аргоновой плазме практически всех

элементов периодической системы (кроме

аргона);2)определять

как основные компоненты; так и следовые

количества элементов примесей по единым

градуировочным

графикам (связано с линейностью

градуировок в диапазоне до 6 порядков

концентрации);3)использование

малых объемов раствора;4)компьютерное

управление анализом;6)низкие

пределы обнаружения,

хорошая воспроизводимость результатов

Недостаток

метода:

для высокотемпературной

плазмы характерны развитые спектры с

большим количеством

линий, принадлежащим атомам, а также

одно- и днухзарядным

ионам. Метод ИСП подходит для анализа

растворов.