- •Предисловие

- •Глава I. Лесное семенное дело

- •§ 1. Технология заготовки и переработки лесосеменного сырья, расчет затрат на получение 1 кг чистых семян

- •§ 2. Определение чистоты и массы 1000 семян

- •§ 3. Определение всхожести семян

- •§ 4. Определение жизнеспособности и доброкачественности семян

- •Глава II. Лесные питомники

- •§ 5. Проектное задание и расчет площади постоянного лесного питомника

- •§ 6. Схемы посевов и посадок

- •§ 7. Севообороты и их освоение

- •§ 8. Организация территории

- •§ 9. Агротехника выращивания и технико-экономические расчеты

- •Глава III. Производство лесных культур

- •§ 10. Методологические основы лесокультурного проектирования

- •§ 11. Выбор типа лесных культур

- •§ 12. Агротехнические требования и технология лесокультурных работ

- •Глава IV. Лесная мелиорация

- •§ 13. Противоэрозионная организация территории землепользования и размещение системы защитных лесонасаждений

- •§ 14. Выбор схемы насаждения и проектирование технологии лесомелиоративных работ

- •§ 15. Проектирование лесоосушительных работ

- •Глава V. Озеленение городов и населенных мест

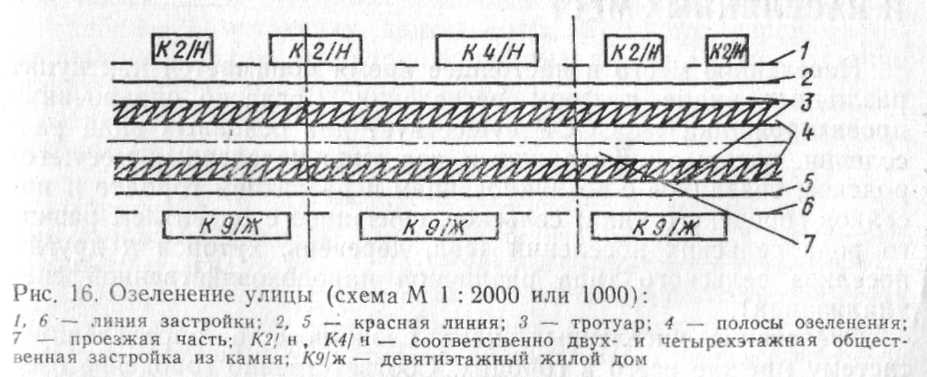

- •§ 16. Озеленение улиц

- •§ 17. Санитарно-защитные зоны и защитные полосы

- •Глава VI. Учебная практика

- •§ 18. Учет урожая, сбор, переработка и хранение семян

- •§ 19. Работы в лесных питомниках

- •§ 20. Лесокультурные и лесомелиоративные работы

- •Глава VII. Опытно-исследовательская работа

- •Журнал лабораторного опыта по теме «Определение всхожести семян»

- •Приложение 1. Лесокультурная документация

- •Список литературы

- •Содержание

§ 15. Проектирование лесоосушительных работ

Цель занятия: разработка проекта осушения переувлажненного участка леса (размещение и расчет сети открытых осушительных каналов).

Исходные данные: таксационная характеристика участка (тип леса, возраст, класс бонитета, полнота), характеристика почвогрунта (тип заболачивания, мощность торфяного слоя, степень разложения и др.), план участка в масштабе 1:10000 с сечением горизонталей через 0,25—0,5 м, площадь участка (1500—2000 га).

Материалы и оборудование: миллиметровая бумага и калька, чертежные принадлежности, планиметр.

В вводной части пояснительной записки к проектной работе необходимо указать местонахождение объекта осушения, его границы, дать характеристику объекта мелиорации, т. е. описать ландшафт заболоченных урочищ, их рельеф, гидрографическую сеть, климат, почвы, растительный покров.

Лесные земли осушают преимущественно открытыми каналами. Составными элементами открытой осушительной сети обычно являются: водоприемник, проводящая и регулирующая сети, оградительные рвы, а также сооружения на сети в виде мостов, труб-переездов, перепадов, быстротоков, креплений откосов. Водоприемником, принимающим воду из всей, в большинстве случаев многоярусной, системы осушительных каналов, могут служить реки, речки, ручьи, озера, иногда овраги, пласты водопроницаемого грунта (песка), залегающие на некоторой глубине в земле под менее проницаемыми грунтами. Водоприемник может находиться в пределах осушаемого массива или вне его границ. Проводящая (транспортная) сеть состоит из магистральных каналов и транспортирующих собирателей, через которые вода из наиболее густо расположенных каналов, образующих регулирующую сеть, поступает в водоприемник. Регулирующую сеть образуют каналы, в которые поступают поверхностные и избыточные почвенно-грунтовые воды с межканавных полос. Каналы регулирующей сети называют осушителями. Оградительные или контурные рвы в виде нагорных, ловчих и пограничных каналов перехватывают поверхностные воды, стекающие на осушаемый земельный массив с господствующих над ним заболоченных или незаболоченных участков местности, или потоки грунтовых вод, которыми в естественных условиях питаются осушаемые болота.

Размещение осушительной сети на плане. При размещении осушительной сети на плане учитывают рельеф территории, мощность торфяной залежи, причины избыточного увлажнения почвы, цель осушения, расположение просек и дорог. Магистральные каналы направляют по основным понижениям местности — ложбинам и тальвегам.

Осушители для обеспечения более полного перехвата почвенно-грунтовых и поверхностных вод располагают под острым углом к горизонталям местности. Величина угла зависит от уклона дневной поверхности: чем больше уклон поверхности, тем острее угол. Каждый осушитель должен иметь достаточный уклон дна. Для осушителей допустимы уклоны, изменяющиеся в диапазоне 0,0005≤i≤0,1. Оптимальными считаются уклоны порядка 0,001—0,005.

Расстояния между осушителями на территории гослесфонда устанавливают по таблице технических указаний (ТУ) по осушению лесных площадей, разработанных Союзгипролесхозом. В среднем они составляют около 200 м. Установив ориентировочно ширину межканавных полос, на плане размещают регулирующую сеть, для чего всю подлежащую осушению площадь покрывают сетью осушителей; при этом между всеми осушителями выдерживают рекомендуемое расстояние. Длины отдельных осушителей должны быть не менее 100 м и не более 1—1,5 ка. Углы поворота осушителей в плане и углы примыкания их к проводящим каналам могут составлять от 45° до 90°. Осушители должны, возможно, меньше препятствовать съезду транспортных средств с дорог (просек) на межканавные полосы и меньше их пересекать.

Транспортирующие собиратели располагают применительно к принятому размещению осушителей, главным образом по квартальным просекам, с их верховой стороны. При таком расположении собирателей просеки будут защищены от притока на них поверхностных вод и потому могут служить более надежными путями передвижения транспорта. Транспортирующие собиратели должны впадать в магистральные каналы под острым углом в 60—80°. Углы поворота проводящих каналов не должны превышать 60°. Угол впадения каналов в водоприемник около 60°. На рис. 13 показано примерное размещение осушительной сети в двух различных по рельефу кварталах.

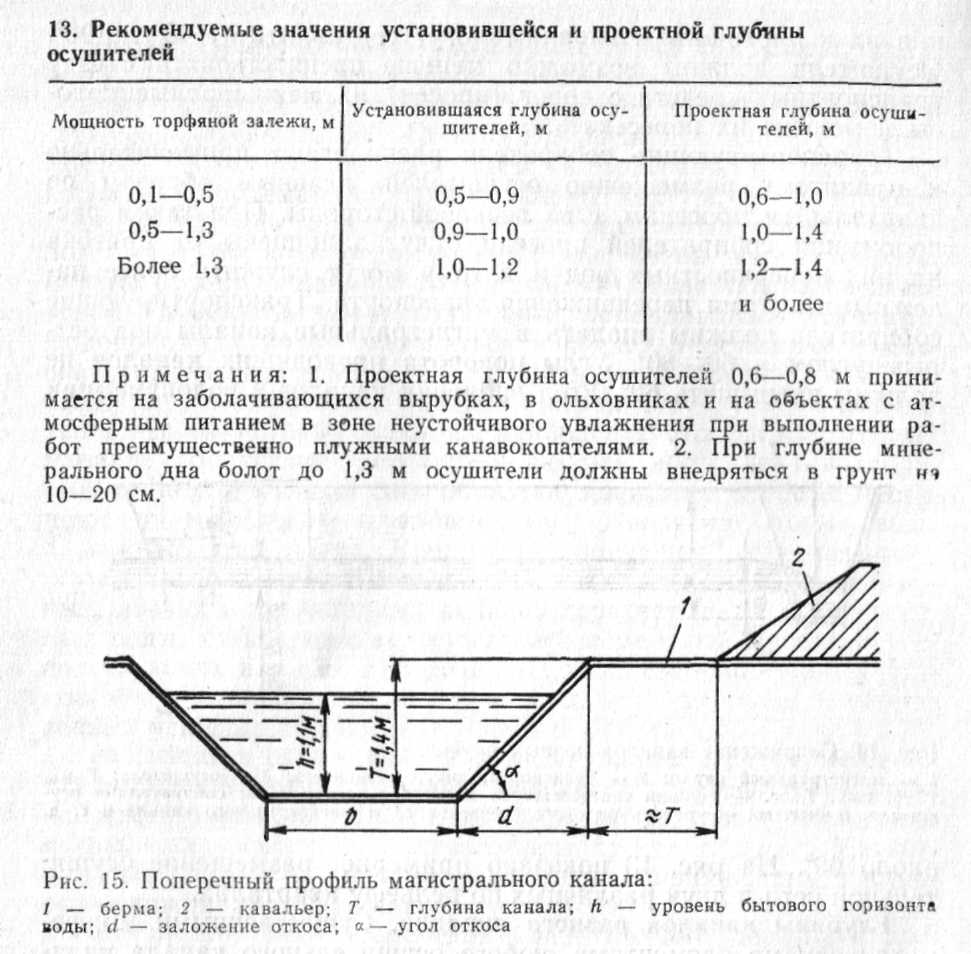

Глубины каналов разного порядка. Существенными морфометрическими элементами любого осушительного канала являются его проектная глубина, которую придает ему при отрывке земснаряд, и установившаяся глубина, которую принимает канал после того, как в результате осушения торфяной залежи произойдет ее осадка (табл. 13, по ТУ).

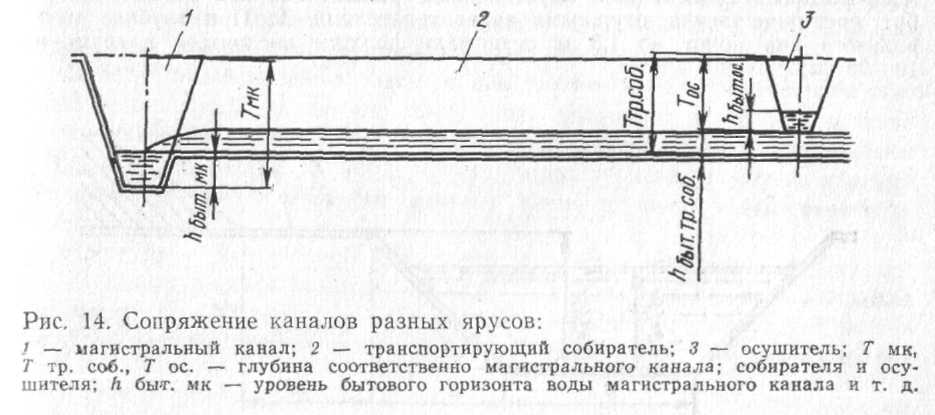

Глубины проводящих каналов предопределяются основным принципом вертикального сопряжения младших каналов со старшими, заключающимися в том, что дно младшего канала должно выводиться на уровень бытового горизонта воды в старшем канале (рис. 14). Бытовая глубина в проводящих каналах с площадью водосбора менее 500 га в транспортирующих собирателях составляет 0,15—0,2 м; в магистральных каналах — 0,2—0,3 м. Для магистральных каналов, а также водоприемников при их регулировании, допускаются уклоны дна от 0,0002 до 0,005; для транспортирующих собирателей и оградительных каналов от 0,0005 до 0,005 и для осушителей — от 0,0005 до 0,01.

Гидрологическая характеристика объекта мелиорации. Задачей гидрологических расчетов является определение расчетных и поверочных расходов для мелиоративных каналов и сооружений. При проектировании лесоосушительных мероприятий гидрологические расчеты ведутся для характерных периодов стока: весеннего половодья; летне-осенних паводков; меженного периода.

Размеры осушительных каналов на лесных землях устанавливают в расчете на сброс летне-осенних паводков 25% обеспеченности и бытового стока 50% обеспеченности. Запроектированные каналы не должны подвергаться размыву при пропуске расходов талых вод 25% обеспеченности. Для расчетов принимаем: модуль летних паводков — gл.п25%=0,35—0,8 л/с на 1 га; модуль весеннего половодья — gт.в25%=1—1,5 л/с на 1 га; бытовой модуль стока — gбыт=0,035 л/с на 1 га.

Расчетные расходы. Каждому из указанных выше периодов работы мелиоративных каналов соответствуют некоторые расчетные значения расходов воды. Эти значения устанавливаются умножением исчисленных модулей стока на площади водосборов, замыкаемой расчетными створами каналлов. Например, для магистрального канала в его устьевом створе, замыкающем водосборкую площадь, FQл.п25% =gл.п, где Q — расход воды, g — модуль стока, F — площадь водосбора.

Гидравлические расчеты мелиоративных устройств. Задачами гидравлического расчета осушительных каналов являются определение размеров поперечных сечений каналов, проверка скоростей течения воды в них и увязка расчетных горизонтов воды в каналах разного порядка.

Для выполнения гидравлического расчета любого канала должны быть заранее установлены: расчетные расходы воды; устойчивая форма поперечного сечения канала; уклоны его дна согласно продольному профилю; расчетное положение горизонта воды в канале относительно его бровок при сборе того паводка, при котором недопустимо переполнение канала.

В лесах хозяйственного значения при расчете каналов на пропуск расходов летних паводков, глубину наполнения принимают на 0,2—0,4 м меньше их установившихся глубин. Гидравлический расчет каналов производится в характерных местах: в устье канала; выше и ниже впадения каждого гидравлически рассчитываемого канала; выше и ниже точки изменения уклона дна.

Проектируя канал трапецеидального профиля, определим ширину его дна. В основу расчета положим основное уравнение равномерного движения жидкости: Q=WC√RY, где Q=Qл.п25% — расчетный выход; W=(b+mh)h — площадь живого сечения потока в канале (рис. 15); m — коэффициент залежания откосов (m = ctgα=d/T), который для проводящих каналов в сфагновом торфу может быть принят равным 1; R=W/χ — гидравлический радиус потока воды в канале, м; χ=b+2√l+m2hl=b+mlh — смоченный периметр канала, выражаемый так же, как b и h, м; m' = 2√1+m2; С — коэффициент Шези, численные значения которого даются в справочных таблицах в зависимости от гидравлического радиуса и коэффициента шероховатости канала (см. учебник: X. А. Писарьков, А. Ф. Тимофеев, Б. В. Бабиков, табл. 25, Гидротехнические мелиорации лесных земель); Y — уклон дна канала. Задача решается методом подбора или графоаналитически.

Осушение лесных земель открытой сетью каналов наиболее дешевый способ, быстро окупается и в совокупности с лесными и гидротехническими мелиорациями является мощным фактором повышения продуктивности лесов. Осушение дренажем (гончарный дренаж, дренаж из деревянных труб, фашинный жердянок и др.), а также особые виды осушения с механической откачкой воды, вертикальный дренаж, кольматаж и др.) в лесном хозяйстве применяются редко.

Контрольные вопросы

1. Как проводится разбивка территории землепользования на противоэрозионные зоны?

2. Какие особенности размещения различных защитных насаждений (полос) на территории землепользования?

3. Как рассчитывается ширина водорегулирующей полосы?

4. Какие основные факторы влияют на выбор схемы насаждений?

5. Какие технологические особенности имеются при создании и выращивании полосных и массивных лесных насаждений?

6. Из каких элементов состоит открытая осушительная сеть?

7. Какие уклоны рекомендуются для различных каналов?

8. Что такое модуль стока и его значения для различных фаз?