- •1 Разработка технологической схемы нпс

- •Подбор насосного оборудования

- •Выбор основного (технологического) оборудования

- •1.2.1 Узел учета нефти

- •1.2.2 Узел регулирования давления

- •1.2.3 Узел с предохранительными устройствами

- •1.2.4 Фильтры-грязеуловители

- •1.2.5 Камера пуска-приема очистных устройств

- •2 Компоновка насосного цеха

- •2.1 Подбор электродвигателя и определение размеров насосного агрегата

- •2.2 Подбор подъемно-транспортного оборудования

- •2.3 Размещение оборудования в насосном цехе

- •2.3.1 Общие сведения

- •2.3.2 Характеристика вспомогательных систем насосного цеха

- •2.3.2.1 Система разгрузки торцевых уплотнений

- •2.3.2.2 Система маслоснабжения

- •2.3.2.3 Система сбора утечек насосного цеха

- •2.3.2.4 Система вентиляции

- •3 Расчет системы сбора утечек

- •3.1 Гидравлический расчет линии сбора утечек

- •3.2 Проверка величины заглубления резервуара сбора утечек

- •3.3 Подбор насоса

- •4 Эксплуатация системы сглаживания волн давления

3 Расчет системы сбора утечек

Система предназначена для сбора и откачки утечек от четырех магистральных насосов НМ 10000 - 210. Утечки самотеком поступают в специальную емкость ЕП-40, откуда откачиваются высоконапорным погружным насосом. Расчет сводится к гидравлическому расчету самотечного участка и подбору насосного оборудования.

3.1 Гидравлический расчет линии сбора утечек

Вычисляем диаметр трубопровода по формуле

![]() , (3.1)

, (3.1)

где d – диаметр трубопровода, м;

Q – расход жидкости в трубопроводе, м3/ч;

![]() -

скорость жидкости, м/с.

-

скорость жидкости, м/с.

Вычисляем скорость течения жидкости по зависимости

![]() . (3.2)

. (3.2)

Находим число Рейнольдса

![]() , (3.3)

, (3.3)

где Re - число Рейнольдса.

Определяем переходные значения числа Рейнольдса

![]() ;

;

![]() , (3.4)

, (3.4)

где кэ - коэффициент шероховатости, для новых сварных стальных труб равен 0,00005, м. [3, таблица 5.2]

Для ламинарного течения жидкости Re<2320, коэффициент гидравлического сопротивления трубопровода определяем по формуле Стокса

![]() , (3.5)

, (3.5)

где λ – коэффициент гидравлического сопротивления трубопровода.

Для турбулентного течения жидкости Re>2320, коэффициент гидравлического сопротивления трубопровода определяем в зависимости от зоны трения по формулам

- гидравлические гладкие трубы 2320<Re<ReI

![]() ; (3.6)

; (3.6)

- зона смешанного трения ReI<Re<ReII

![]() ; (3.7)

; (3.7)

- зона квадратичного трения Re>ReII

![]() . (3.8)

. (3.8)

Потери напора в трубопроводе находим по зависимости

![]() , (3.9)

, (3.9)

![]() (3.10)

(3.10)

![]() (3.11)

(3.11)

где h – потери напора в трубопроводе, м;

![]() -

потери на местных сопротивлениях, м;

-

потери на местных сопротивлениях, м;

![]() -

потери на трение в трубе, м;

-

потери на трение в трубе, м;

![]() -

длина трубы, м.

-

длина трубы, м.

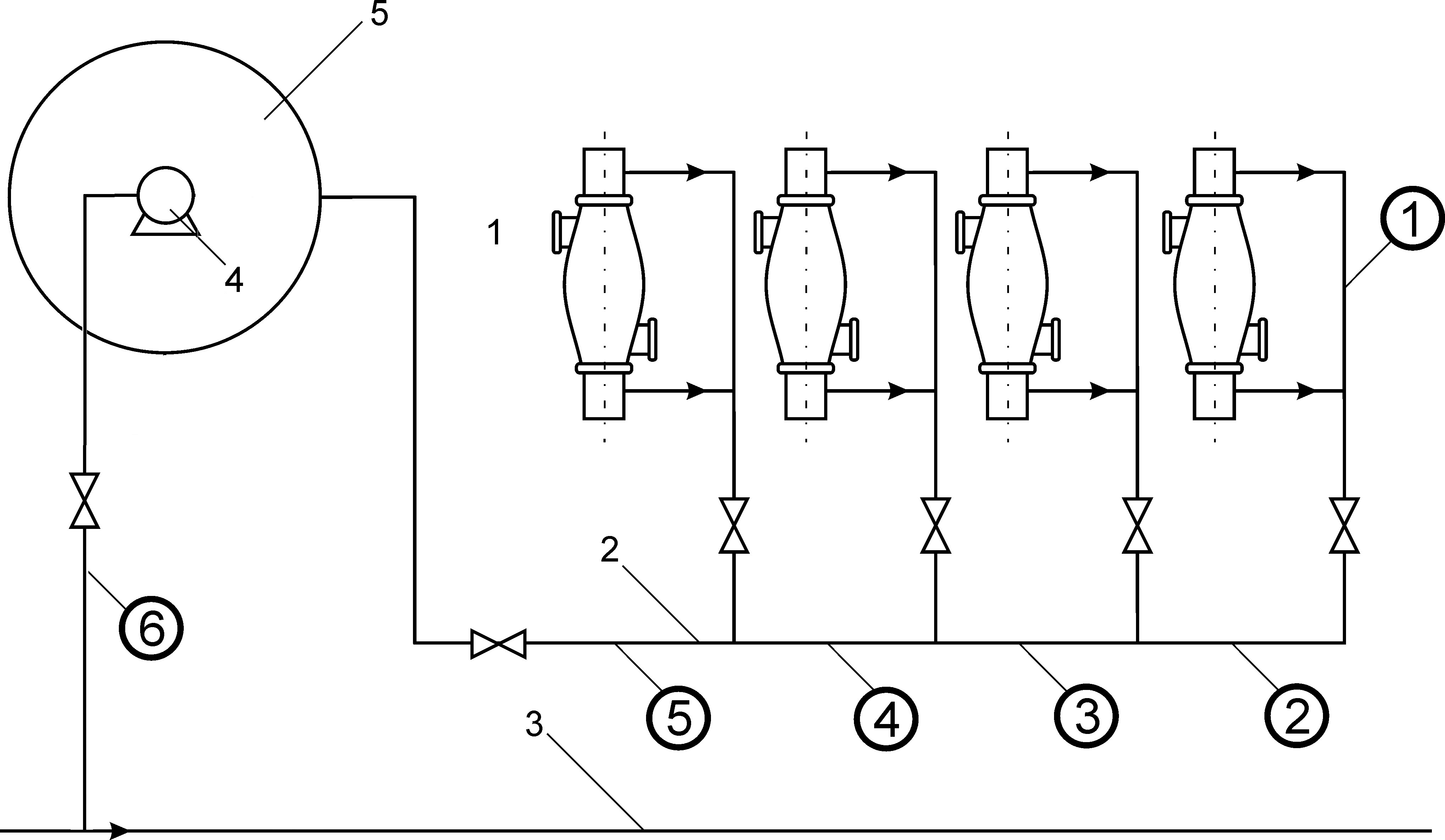

Расчетная схема приведена на рисунке

3.1.

1 – магистральный насос; 2 – линия разгрузки; 3 – к резервуару; 4- насос откачки утечек; 5 – резервуар сбора утечек.

Рисунок 3.1 – Схема системы сбора утечек

Исходные данные приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Исходные данные

Наименование параметров |

Параметры |

Величина утечек от одного уплотнения согласно [16], м3/ч |

0,00025 |

Плотность нефти, кг/м3 |

830 |

Вязкость нефти при температуре 35 С, м2/с |

45·10-6 |

Длины участков, м: 1 2 3 4 5 6 |

2,5 13,5 12 12 50 200 |

Местные сопротивления приведены в таблице 3.2, по участкам [9, с.153 - 154].

Таблица 3.2 – Местные сопротивления

Участки |

Поворот 90°, 0,5 |

Задвижка, 0,5 |

Тройник, 0,8 |

Вход в рез., 0,5 |

Σζ |

||||

Кол |

ζ |

Кол |

ζ |

Кол |

ζ |

Кол |

ζ |

||

1 |

1 |

0,5 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

0,5 |

2 |

1 |

0,5 |

1 |

0,5 |

1 |

0,8 |

- |

- |

1,8 |

3 |

- |

- |

- |

- |

1 |

0,8 |

- |

- |

0,8 |

4 |

- |

- |

- |

- |

1 |

0,8 |

- |

- |

0,8 |

5 |

2 |

1 |

1 |

0,5 |

1 |

0,8 |

1 |

0,5 |

2,8 |

6 |

1 |

1,5 |

1 |

0,5 |

1 |

0,8 |

- |

- |

2,8 |

Выбираем диаметр трубопровода сбора утечек по ГОСТ d = 25x3 мм (dу = 19 мм).

Расчет участка 1.

Вычисляем скорость течения жидкости по зависимости (3.2)

![]()

Находим число Рейнольдса по формуле (3.3)

![]()

Для ламинарного течения жидкости Re<2320, коэффициент гидравлического сопротивления трубопровода определяем по формуле (3.5)

![]()

Вычисляем потери на местных сопротивлениях по формуле (3.9)

![]() .

.

Определяем потери на трение в трубе по формуле (3.10)

![]()

Потери напора в трубопроводе находим по зависимости (3.11)

![]() .

.

Аналогично производится расчет для других участков. Результаты расчетов сводим в таблицу 3.3.

Таблица 3.3 – Результаты расчетов

Учас-ток |

d, м |

Q, м3/ч |

v, м/с |

Re |

λ |

hмс, м |

hт, м |

h, м |

1 |

0,019 |

0,00025 |

2,45E-04 |

0,103 |

621,36 |

1,53E-09 |

2,501E-04 |

2,501E-04 |

2 |

0,019 |

0,0005 |

4,9E-04 |

0,206 |

310,68 |

2,2E-08 |

2,701E-03 |

2,701E-03 |

3 |

0,019 |

0,001 |

9,8E-04 |

0,413 |

154,96 |

3,92E-08 |

4,791E-03 |

4,791E-03 |

4 |

0,019 |

0,0015 |

1,47E-03 |

0,621 |

103,06 |

8,82E-08 |

7,169E-03 |

7,169E-03 |

5 |

0,019 |

0,002 |

1,96E-03 |

0,828 |

77,29 |

5,49E-07 |

0,0398 |

0,0398 |

6 |

0,019 |

0,002 |

1,96E-03 |

0,828 |

77,29 |

5,49E-07 |

0,1593 |

0,1593 |

Суммарные потери в линии разгрузки

определим как сумму потерь по участкам:

![]() (3.12)

(3.12)