- •Предприятия – основной субъект предпринимательской деятельности, механизм его формирования

- •Типы предприятий

- •Интеграция предприятия

- •Понятие производства и производственной структуры предприятия, пути ее совершенствования

- •Типы организации производства

- •Учет и виды оценки основных фондов

- •Износ и амортизация основных фондов

- •Способы начисления амортизации

- •-14 Показатели состояния основных производственных фондов

- •15. Показатели использования основных производственных фондов

- •16. Экономическое содержание оборотных средств

- •19. Методы нормирования оборотных средств

- •20. Показатели использования оборотных средств

- •21. Состав, структура и показатели трудовых ресурсов предприятия

- •Категории производственного персонала

- •Профессионально . Квалификационная структура персонала

- •Планирование численности и состава персонала

- •Показатели динамики и состава персонала

- •24. Факторы роста производительности труда

- •25. Виды форм труда

- •26. Формы и системы заработной платы

- •28. Внутрифирменное планирование

- •29. Бизнес-план: его назначение и содержание

- •Содержание бизнес-плана

- •Проект производственных мощностей

- •32. Понятие затрат и их классификация

- •Виды затрат предприятия

- •33. Себестоимость продукции: сущность, принципы формирования и ее роль в управлении производством

- •Определение себестоимости продукции

- •34. Группировка затрат по экономическим элементам

- •35. Группировка затрат по статьям калькуляции

- •Классификация цен по характеру обслуживаемого оборота

- •Другие классификации цен

- •38. Факторы роста прибыли предприятия

- •39. Методы полных и предельных издержек установления цен товаров

- •40. Расчет точки безубыточности

- •41. Качество и конкурентоспособность продукции

- •Показатели качества продукции

- •Понятие конкурентоспособности

- •Показатели конкурентоспособности

- •43. Понятия стандартов и стандартизация

- •44. Инновационная деятельность предприятия

- •Виды инноваций

- •Содержание инновационной деятельности

- •45. Понятие и принципы инвестиционной деятельности предприятия

- •Понятие инвестиций

- •Принципы инвестиционной деятельности

- •46. Капитальные вложения: сущность, классификация и источники финансирования

- •48. Прибыль предприятия и ее показатели

- •Выручка и прибыль предприятия

- •Показатели прибыли

- •49. Методы планирования прибыли

- •50. Использование операционного рычага в планировании прибыли

- •Виды налогов

- •56. Определение сравнительной экономической эффективности техники

- •57. Бухгалтерская отчетность, ее аналитическое значение

- •58. Показатели платежеспособности

- •Причины банкротства

Показатели конкурентоспособности

Оценка способности товара конкурировать производится путем сопостав-

ления параметров анализируемой продукции с параметрами базы сравнения. За базу сравнения принимается либо потребность покупателя, либо образец.

Обычно образец . это аналогичный товар, имеющий максимальный объем про-

даж и наилучшую перспективу сбыта в будущем. Если за базу сравнения при-

нимается потребность, то расчет единичного показателя конкурентоспособно-

сти можно производить по формуле:

![]() где

gi

. единичный

параметрический показатель

конкурентоспособности по i-му

где

gi

. единичный

параметрический показатель

конкурентоспособности по i-му

параметру; Пi, . величина i-го параметра для анализируемой продукции; Пin .

величина i-го параметра, при котором потребность удовлетворяется полностью;

n . количество анализируемых параметров.

Если за базу сравнения принимается образец, то в знаменателе дроби сле-

дует поставить величину i-го параметра для изделия, принятого за образец.

Иногда параметры продукции не имеют физической меры. В этом случае

для оценки этих характеристик используются методы оценки в баллах.

Описанный метод (дифференциальный) позволяет лишь констатировать

факт необходимости повышения или снижения параметров продукции для

обеспечения конкурентности, но не отражает влияние каждого параметра при

выборе товара потребителем.

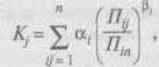

Комплексный метод основывается на применении групповых, обобщен-

ных, интегральных показателей. Так, например, расчет группового показателя

по техническим параметрам производится по формуле:

![]() где

Тm

. групповой

показатель конкурентоспособности по

техническим пара-

где

Тm

. групповой

показатель конкурентоспособности по

техническим пара-

метрам; gi, . единичный показатель конкурентоспособности по i-му техниче-

скому параметру; αi, . весомость i-го параметра в общем наборе технических

параметров, характеризующих потребность; n . число параметров, участвую-

щих в оценке.

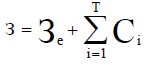

Расчет группового показателя по экономическим параметрам производит-

ся по формуле:

![]() где

3,

З0

. полные

затраты потребителя соответственно по

оцениваемой продук-

где

3,

З0

. полные

затраты потребителя соответственно по

оцениваемой продук-

ции и образцу.

Полные затраты потребителя состоят из единовременных затрат на приоб-

ретение продукции (Зе) и средних суммарных затрат на эксплуатацию продукЦИИ

где

Т.

срок

службы;

i.

год

по порядку.

где

Т.

срок

службы;

i.

год

по порядку.

Смешанный метод позволяет выразить способность товара конкурировать

в определенных условиях рынка через комплексный количественный показа-

тель . коэффициент конкурентоспособности:

продукции; а, . коэффициент важности (значимости, предпочтительности) для

покупателя i . го параметра по сравнению с остальными существенными пара-

метрами продукции; Пij . конкурентное значение i-го параметра для j-й продук-

ции; Пin . желаемое значение i-го параметра, которое позволяет полностью

удовлетворить потребность покупателя: β

i= + 1, если увеличение параметра Пij

способствует росту конкурентоспособности продукции (например, надежности,

производительности изделия и т.д.); β

i = . 1, если увеличение значения пара-

метра Пij приводит к снижению конкурентоспособности продукции (например,

вес, габарит, цена и др.)

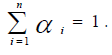

Учитывая, что сумма «удельных весов» каждого из рассматриваемых по-

казателей в общем объеме по каждому виду продукции не может превышать

единицы, или 100%, необходимым условием для коэффициента значимости а,

Коэффициент

конкурентоспособности учитывает лишь

ту группу свойств

Коэффициент

конкурентоспособности учитывает лишь

ту группу свойств

товара, которая служит базой для расчета. Тем не менее, при его расчете рас-

сматривается большая совокупность характеристик, которые в значительной

мере определяют предпочтение покупателя: цена продажи, цена потребления,

престиж фирмы, мощность, производительность, ресурс и др. Для перевода ка-

чественных показателей в количественные обычно принимается шкала перевода

в баллах от 1 до 5.

Показатель конкурентоспособности важен при проектировании требуемых

свойств изделия, сравнении потенциальных возможностей производства про-

дукции, установления цены, а также при решении других проблем.

Показатели качества продукции важны для определения всей совокупно-

сти свойств и характеристик изделия. Будучи продуктом труда, качество товара

неразрывно связано как со стоимостью, так и с потребительной стоимостью.

Потребителя интересует не природа продукта, а то, что продукт становится то-

варом, обладает потребительной стоимостью. В момент совершения акта купли-

продажи покупатель подтверждает соответствие данного товара условиям рын-

ка. Чем большее количество покупателей подтвердило такое соответствие, тем

выше будет конкурентоспособность продукции.

Происходящий в России переход к рынку заставляет по-новому взглянуть

на проблему качества и конкурентоспособности продукции. Если не сегодня, то

завтра развитой конкурентный рынок будет диктовать уровень и динамику раз-

вития качества продукции. В связи с этим перед производителями продукции

возникают задачи планирования и управления качеством, учета затрат, выбора

более экономичного варианта достижения определенного его уровня и наилуч-

шего способа организации процесса обеспечения качества. Все эти проблемы

могут успешно решаться лишь при едином подходе к понятию качества, спосо-

бов и методов его измерения. Такой подход может быть обеспечен лишь через

внедрение системы стандартов качества на предприятии.

42. Понятие и принципы технического регулирования

1. Понятие и принципы технического регулирования

Через деятельность государства в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия проявляется его регулирующая роль на рынке. Под регулированием в данном случае понимаются действия государства, с помощью установленных норм и правил организующие поведение на рынке хозяйствующих субъектов.

На современном этапе изготовитель и его торговый посредник, стремящиеся поднять репутацию той или иной торговой марки, выйти на рынок и победить в конкурентной борьбе, заинтересованы в выполнении:

- обязательных требований к качеству продукции, устанавливаемых в техническом законодательстве;

- рекомендуемых требований стандартов к качеству продукции;

- подтверждения соответствия обязательным и рекомендуемым требованиям к качеству продукции и системам качества организации через сертификаты и декларации соответствия.

Перечисленные выше документы (техническое законодательство, стандарты, сертификаты (декларации) соответствия) являются результатом деятельности, именуемой техническим регулированием. Иначе говоря, техническое регулирование – это правовое регулирование в трех областях: техническое законодательство, стандартизация, оценка соответствия.

Термин «техническое регулирование» появился относительно недавно в связи с подготовкой Российской Федерации к вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО). В одном из важнейших документов ВТО – Соглашении по техническим барьерам в торговле (ТБТ) ставится условие о недопустимости создания излишних препятствий в международной торговле (ст. 2, п. 2.2). В оригинале документа, написанном на английском языке, был применен термин «technical regulation». Указывалось, что члены соглашения по ТБТ будут подготавливать, принимать или утверждать «technical regulations» таким образом, чтобы они не были ограничительными для торговли в большей степени, чем это необходимо для выполнения законной цели.

Иными словами, в контексте упомянутой статьи Соглашения под термином «technical regulation» подразумевается некий документ, который получил в официальном переводе на русский язык Руководства ИСО/МЭК 2 «Стандартизация и смежные виды деятельности. Общий словарь» наименование: «технический регламент». Здесь смысл слова «regulation» соответствует русскому слову «предписание»[1].

В Руководстве ИСО/МЭК 2 регламент определен как документ, «содержащий обязательные правовые нормы и принятый органом власти». Соответственно, технический регламент – это регламент, содержащий технические требования либо непосредственно, либо путем ссылки на стандарт, документ технических условий или свод правил, либо путем включения в себя содержания этих документов.

Однако термин «regulation» имеет и другое значение – «регулирование», т.е. некоторую деятельность. Например, в материале, подготовленном в 2000 году Подкомитетом Азиатско-Тихоокеанского экономического сообщества (АТЭС) по стандартам и соответствию, он используется именно в этом значении: «Информационный материал по установившейся практике технического регулирования».

Техническое регулирование в международном понимании этого термина включает деятельность по стандартизации, деятельность по разработке и применению технических регламентов и деятельность по оценке соответствия.

Деятельность по техническому регулированию является законорегулируемой и осуществляется на основании действующего законодательства.

Техническое регулирование является правовой основой регулирования отношений, возникающих при формировании обязательных и добровольных требований к продукции, или к связанным с ними процессам ее проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг, а также при проведении оценки соответствия объектов регулирования установленным требованиям.

Техническое регулирование должно создавать основу для решения двух комплексов задач:

1. Регулирование внутреннего рынка.

2. Создание благоприятных условий для развития внешней торговли.

Первая задача вызвана необходимостью выработать механизм формирования требований к продукции и к оценке ее соответствия в процессе создания и движения товара, который отвечал бы требованиям реформирования нашей экономики, придания ей социальной ориентации, повышения конкурентоспособности продукции и экономики в целом. Государство при этом устанавливает требования безопасности на базе оценки риска применения продукции с учетом реальных социально-экономических возможностей. Потребительские свойства формируются рынком. Задача же государства в этой области состоит в том, чтобы создать равные и благоприятные условия для всех участников рынка.

Вторая задача вызвана проблемами глобализации. Необходимо создать такой механизм технического регулирования, который, с одной стороны, позволял бы вести экономически выгодную для государства политику во внешней торговле, а с другой – был бы гармонизирован с правилами, установленными международным сообществом.

В соответствии с этими двумя задачами можно условно сформулировать две группы принципов.

Первая группа – это основные принципы технического регулирования для внутреннего рынка. Они предусматривают следующие условия:

- соответствие системы технического регулирования уровню развития национальной экономики, материально-технической базы и научно-технического развития. Устанавливаемые в технических регламентах требования должны быть минимально необходимыми для достижения целей регулирования;

- применение единых правил установления требований к продукции и процессам ее проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также к выполнению работ или оказанию услуг;

- единство и обязательность для исполнения на всей территории России требований технических регламентов;

- применение национальных стандартов как доказательной базы выполнения требований технических регламентов;

- формирование механизма технического регулирования на основе оценки риска применения продукции;

- независимость органов по аккредитации и органов по сертификации от изготовителей, продавцов, исполнителей и потребителей;

- наличие единой системы и правил аккредитации, недопустимость совмещения деятельности по аккредитации и сертификации и ограничения конкуренции при выполнении этих работ;

- недопустимость совмещения полномочий органа государственного контроля (надзора) и органа по сертификации;

- установление в технических регламентах эксплуатационных характеристик.

Суть второй группы принципов сводится к тому, чтобы накладываемые на изготовителей и продавцов разных стран обязательные требования к продукции и связанным с ними процессам ее проектирования, производства, строительства и т.д. не перерастали в торговые барьеры. Страны должны стремиться создавать такие механизмы, которые позволили бы избежать препятствий в торговле при введении в действие технических регламентов, стандартов и процедур оценки соответствия. Международная практика в этой области базируется на следующих основных положениях.

Устранение избыточных барьеров в торговле. Товар отвечает требованиям рынка в том случае, если он способен преодолевать на своем пути различного рода барьеры и, прежде всего, тарифные (таможенные пошлины, квоты) и технические (нетарифные). Под техническим барьером понимаются различия в требованиях международных и национальных стандартов, приводящие к дополнительным по сравнению с обычной коммерческой практикой затратам средств и (или) времени для продвижения товаров на соответствующий рынок.

Технические барьеры являются результатом принятия странами технических регламентов, стандартов и процедур оценки соответствия. При этом из-за разницы в социально-экономическом развитии, климате, национальных традициях, вкусах и т.д. разных стран эти регламенты, стандарты и процедуры могут отличаться друг от друга. Государства имеют возможность принимать во внимание эти факторы в законодательстве на том уровне, который считают необходимым. Вместе с тем необходимо стремиться разрабатывать гибкие технические регламенты, которые в минимальной степени были бы ограничительными для торговли. Поэтому технические регламенты должны устанавливать эксплуатационные, а не конструкционные требования.

Если обстоятельств, заставивших принять повышенные требования, больше не существует или цели регулирования могут быть достигнуты другими, менее ограничительными мерами, такие меры должны быть применены. Подобные действия необходимо предпринять и в случае, если принятые условия регулирования не соответствуют риску недостижения целей. Обязательства по устранению технических барьеров в торговле относятся также к процедурам оценки соответствия и стандартам.

В качестве примеров технических барьеров можно привести следующие.

В начале 2003 г. в Нью-Йорке была отозвана из торговых точек партия российского молока «Можайское» и «Милая Мила», т.к. в продуктах был обнаружен сульфонамид – вещество, потенциально способное вызвать у человека аллергическую реакцию. Причина заключалась в различии требований международных и национальных стандартов. Хотя российские ГОСТы на пищевые продукты в целом более жесткие, но тест на сульфонамид ими не был предусмотрен. В связи с этим были проведены переговоры о закупке соответствующего испытательного оборудования. Это пример естественного технического барьера.

Но можно говорить и об искусственно созданных технических барьерах для России, как страны, не являющейся членом ВТО. Так, поставленные на рынок Швеции и Швейцарии отечественные автомобили были выполнены с учетом требований такой международной организации, как ЕЭК ООН. Однако импортеры вышли за рамки установленных ею требований: в Швеции были предъявлены более жесткие требования по токсичности выхлопных газов; в Швейцарии установили норму по уровню шума 77 дБ, в то время как по нормам ЕЭК ООН допускается до 80 дБ. Также можно привести множество подобных примеров, касающихся продуктов питания, импортируемых Россией, причем количество завышенных требований достигает 15 позиций.

Существование и значимость барьеров определяется политикой государств, в частности устанавливаемой ими системой технического регулирования.

Недискриминационная основа. Этот принцип устанавливает, что требования технических регламентов для допуска в страну импортируемой продукции должны устанавливать не менее благоприятный режим, чем для допуска собственной продукции на свой рынок. Такой же режим распространяется и на процедуры оценки соответствия. Это, в частности, означает, что условия сертификации для импортируемой продукции должны применяться на недискриминационной основе, в том числе по срокам ее проведения и стоимости.

Гармонизация. Она предполагает использование международных стандартов в качестве основы для национальных технических регламентов в том случае, если они обеспечивают достижение целей технического регулирования. Международные стандарты должны применяться также в качестве основы для процедур оценки соответствия, если они не противоречат целям регулирования.

Эквивалентность. Разработка международных стандартов может оказаться длительной из-за необходимости достижения консенсуса по технически сложным вопросам. Поэтому наряду с принципом гармонизации предлагается принцип эквивалентности, смысл которого сводится к тому, что страны должны положительно воспринимать технические регламенты других стран как эквивалентные их собственным при условии достижения тех же целей технического регулирования. Характер конструктивных решений при этом не должен иметь значения.

Взаимное признание результатов оценки соответствия. Странам предлагается вести на постоянной основе переговоры о взаимном признании результатов оценки соответствия и достигать при этом положительных результатов. Необходимость этого вызвана тем, что процедуры оценки соответствия могут создавать технические барьеры в торговле, если продукция, поставляемая в другие страны, должна быть вторично подвергнута оценке соответствия вследствие различий в требованиях как к самой продукции, так и к процедурам оценки. Это может быть обусловлено чисто техническими причинами, но зачастую в основе лежит заинтересованность бизнеса или чиновников. Единых моделей взаимного признания не существует, но есть типовые подходы и элементы, которые могут рассматриваться на переговорах. Прежде всего, это признание сертификатов и знаков соответствия, выданных аккредитованными органами за рубежом, в качестве эквивалентных. Кроме того, это перечень продукции, подпадающей под соглашение о взаимном признании, и способы ее идентификации. В этот перечень могут быть включены критерии признания компетентности органов по сертификации и испытательных лабораторий в каждой стране и их опубликованный список. И, наконец, соглашения о взаимном признании могут предусматривать разрешение противоречий на основе обмена информацией и совместного мониторинга.