- •Управление проектами

- •Тема 1. Сущность и методология проектного управления 8

- •Тема 2. Разработка концепции проекта 26

- •Тема 3. Основы проектного управления 44

- •Тема 4. Планирование проекта 96

- •Тема 5. Подсистемы управления проектом 134

- •Тема 6. Информационные технологии управления проектом 212

- •Тема 7. Завершение и подведение итогов проекта 234

- •Тема 1. Сущность и методология проектного управления Литература по теме

- •1. Понятия «проект» и «управление проектом». Взаимосвязь управления проектами и управления инвестициями

- •1.1. Происхождение понятий «проект» и «управление проектом»

- •1.2. Определение понятий «проект» и «управление проектом»

- •1.3. Отличие проектного управления от традиционного управления

- •1.4. Взаимосвязь управления проектами и управления инвестициями

- •2. Классификация проектов

- •3. Основные участники проектов

- •4. Управление проектами с позиций системного подхода. Процессно-ориентированный подход к управлению проектами

- •4.1. Управление проектами с позиций системного подхода

- •4.2. Процессно-ориентированный подход к управлению проектами. Основные виды деятельности (функции) по проекту

- •5. Основные профессиональные компетенции в области управления проектами

- •Вопросы, выносимые на семинарское занятие по теме

- •Задание для подготовки к семинарскому занятию по теме

- •1.2. Сущность проектного анализа и его виды

- •1.3. Стратегия маркетинга проекта

- •2. Прединвестиционные исследования

- •2.1. Инвестиционный замысел проекта

- •2.2. Декларация (Ходатайство) о намерениях

- •2.3. Обоснование инвестиций в строительство и Акт выбора земельного участка. Принятие предварительного инвестиционного решения

- •2.4. Предварительный план проекта

- •2.5. Технико-экономическое обоснование (проект) строительства

- •2.6. Бизнес-план проекта

- •3. Оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости проекта

- •Вопросы семинарского занятия по теме

- •Задачи для практического занятия по теме Задача 1

- •Задача 2

- •Задача 3

- •Задача 4

- •Задача 5

- •Задание на самостоятельную работу по теме

- •Тема 3. Основы проектного управления Литература по теме

- •1. Жизненный цикл проекта

- •1.1. Определение и основные фазы жизненного цикла инвестиционного проекта

- •1.2. Жизненный цикл проекта инновационной сложной организационно-технической системы (исотс)

- •2. Принципиальная модель управления проектом. Функции и подсистемы управления проектом

- •3. Функции менеджера проекта

- •4. Структуризация (декомпозиция) проекта. Основные модели, применяемые при структуризации проекта

- •5. Организационные структуры управления проектом: виды, принципы построения, преимущества и недостатки

- •5.1. Организационные структуры проектов, соответствующие системе взаимоотношений между их участниками

- •5.2. Организационные структуры проектов, соответствующие их содержанию

- •Функциональные организационные структуры

- •Матричные организационные структуры

- •Проектно-целевые организационные структуры

- •5.3. Организационные структуры проекта, соответствующие требованиям его окружения

- •6. Информационно-технологические модели проектного управления

- •6.1. Методология информационно-технологического моделирования процессов sadt

- •6.2. Межфункциональные схемы

- •6.3. Событийная цепочка процессов

- •Вопросы семинарских занятий по теме

- •Задание на самостоятельную работу по теме

- •Тема 4. Планирование проекта Литература по теме

- •1. Сущность планирования разработки и реализации проекта. Система планов в управлении проектами

- •2. Основные и вспомогательные процессы планирования проекта

- •3. Проведение структурной разбивки работ и назначение ответственных за их выполнение. Установление основных вех

- •3.1. Построение структуры разбиения работ по проекту

- •3.2. Назначение ответственных за выполнение работ по проекту

- •3.3 Установление основных вех

- •4. Проектный менеджмент времени, разработка графика проекта. Сетевое и детальное планирование проекта. Расчет параметров сетевых моделей типа «вершины – работы» и «вершины – события»

- •4.1. Представление проекта в виде сетевых моделей

- •4.2. Правила построения сетевых моделей

- •4.2. Расчет аналитических параметров сетевых моделей вида «вершина – событие» с использованием метода критического пути

- •4.3. Расчет аналитических параметров сетевых моделей вида «вершина – работа»

- •4.4. Сетевые модели с вероятностной оценкой продолжительности работ (метод pert)

- •4.5. Детальное планирование проекта

- •5. Проектно-сметная документация проекта. Взаимосвязь календарного и сметного планирования.

- •6. Ресурсное планирование проекта. Логистика и материально-техническое обеспечение проекта. Анализ реализуемости календарного плана проекта

- •6.1. Ресурсное планирование проекта

- •6.2. Логистика и материально-техническое обеспечение проекта

- •6.3. Анализ реализуемости календарного плана проекта

- •6.4. Оптимизация календарного плана реализации проекта

- •7. Документирование плана проекта

- •Вопросы, выносимые на семинарское занятие по теме

- •Задачи для практических занятий по теме Задача 1

- •Задача 2

- •Задача 3

- •Задача 4

- •Задача 5

- •Задача 6

- •Задание на самостоятельную работу по теме

- •Тема 5. Подсистемы управления проектом Литература по теме

- •1. Управление работами по проекту. Управление ресурсами проекта. Управление стоимостью проекта

- •1.1. Зависимость продолжительности работы проекта от производительности выделяемых ресурсов

- •1.2. Методы управления содержанием работ проекта

- •1.3. Системный анализ продолжительности и затрат работ проекта

- •1.4. Сокращение (оптимизация) длительности всего проекта

- •2. Отслеживание (мониторинг) и контроль реализации проекта

- •2.1. Мониторинг работ по проекту

- •2.2. Цель и содержание контроля реализации проекта. Принципы построения эффективной системы контроля реализации проекта

- •3. Измерение прогресса и анализ результатов, получаемых в ходе реализации проекта. Определение причин задержек и пересмотр оценок длительности работ. Предсказание сроков окончания работ

- •4. Управление стоимостью проекта. Оценка стоимости выполнения работ и предсказание окончательности стоимости проекта. Метод освоенного объема (стоимостной анализ с учетом фактической выработки)

- •4.1. Управление стоимостью проекта. Бюджетирование проекта

- •4.2. Контроль и предсказание стоимости проекта

- •Традиционный метод контроля стоимости проекта

- •Анализ освоенного объема

- •5. Принятие решений по корректирующим действиям. Управление изменениями по проекту. Контроль изменений в содержании проекта

- •5.1. Управление изменениями по проекту

- •5.2. Принятие решений по корректирующим действиям

- •5.3. Процесс контроля реализации изменений по проекту

- •6. Управление командой проекта

- •6.1. Принципы формирования команды проекта и структура системы управления ею

- •6.2. Основные характеристики и типы команды проекта

- •6.3. Выбор организационной формы команды проекта

- •6.4. Этапы и методы формирования команды проекта

- •6.5. Методы формирования команды проекта

- •6.6. Формирование эффективной команды проекта

- •7. Управление коммуникациями проекта

- •8. Менеджмент качества проекта

- •9. Управление рисками проекта. Анализ проектных рисков

- •9.1. Классификация рисков проекта

- •9.2. Сущность анализа проектных рисков

- •9.3. Качественный анализ рисков

- •9.4. Количественный анализ рисков

- •Анализ чувствительности

- •Анализ безубыточности и запаса надежности

- •Корректировка параметров проекта

- •Формализованное описание неопределенности

- •Анализ сценариев развития

- •Дерево решений

- •Метод Монте-Карло

- •9.5. Методы снижения риска

- •9.6. Организация работ по анализу риска

- •10.1. Основные принципы и исходные данные для оценки эффективности инвестиционных проектов

- •10.2. Денежные потоки проекта

- •Денежный поток от инвестиционной деятельности

- •Денежный поток от операционной деятельности

- •Денежный поток от финансовой деятельности

- •10.3. Основные показатели эффективности проекта

- •10.4. Оценка социально-экономической (народнохозяйственной) эффективности проектов

- •10.5. Оценка бюджетной эффективности проекта

- •10.6. Оценка эффективности проекта с точки зрения региональных и республиканских структур

- •Вопросы семинарских занятий по теме

- •Задачи для практических занятий по теме Задача 1

- •Задача 2

- •Задача 3

- •Задача 4

- •Задача 5

- •Задача 6

- •Задача 7

- •Задача 8

- •Задача 9

- •Задача 10

- •Задача 11

- •Задача 12

- •Задача 13

- •Задача 14

- •Задание на самостоятельную работу по теме

- •Тема 6. Информационные технологии управления проектом Литература по теме

- •1. Цели и принципы создания, базовые черты информационной системы управления проектом

- •2. Структура и основные элементы исуп

- •2.1. Структуризация исуп по этапам проектного цикла

- •2.2. Основные функциональные элементы исуп

- •2.3. Структуризация исуп по уровням управления проектом

- •2.4. Интегрированные информационные системы поддержки принятия решений

- •3. Программное обеспечение календарного планирования

- •4. Разработка и внедрение исуп

- •4.1. Стратегии разработки исуп

- •4.2. Разработка исуп

- •4.3. Внедрение исуп

- •Вопросы семинарских занятий

- •Задания для практических занятий (с использованием пэвм) по теме

- •Задание 1

- •Задание 2

- •Задание 3

- •Задание 4

- •2. Эксплуатационные испытания

- •3. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов

- •4. Закрытие контракта

- •5. Выход из проекта

- •Вопросы семинарского занятия по теме

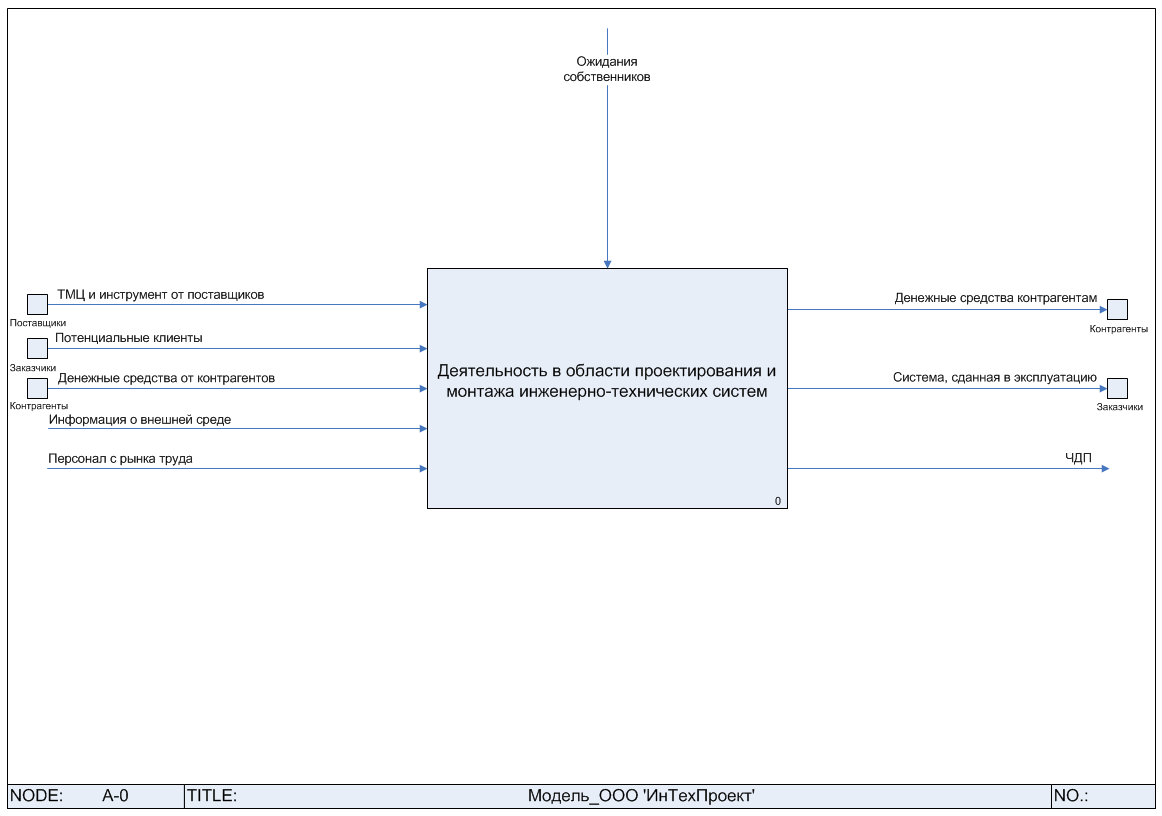

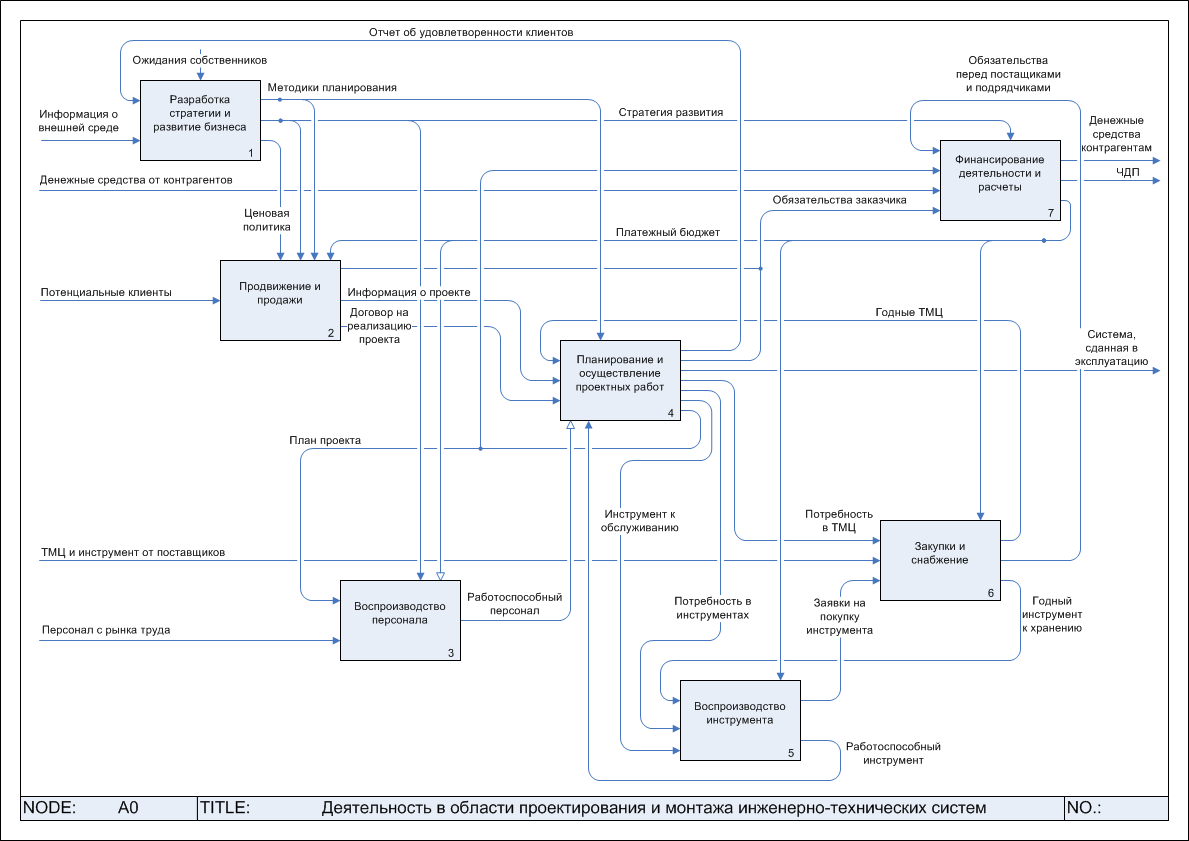

6.1. Методология информационно-технологического моделирования процессов sadt

В настоящее время широкое распространение помимо отдельных методов и средств для информационно-технологического моделирования применяют совокупности таких методов, объединенных в определенную систему, которую часто называют методологиями.

Одной из самых известных и распространенных методологий анализа и проектирования систем является техника структурного анализа и проектирования – SADT (Structured Analysis and Design Technique), предложенная Дугласом Т. Россом и закрепленная в основном стандарте (нотации) моделирования бизнес-процессов IDEFO. SADT успешно используется в военных, государственных и коммерческих организациях для решения достаточно широкого спектра задач, таких как разработка программного обеспечения, создание корпоративных информационных систем, обучение персонала, внедрение новых систем управления (управления финансами, управления процессами планирования, стратегического управления, управления материально-техническим обеспечением и др.).

С помощью SADT можно создавать функциональные и информационные модели.

Каждая диаграмма в SADT является моделью определенного уровня детализации. В моделях деятельность изображается с помощью поименованных функциональных блоков и входящих и выходящих стрелок. В каждой диаграмме должно быть от трех до шести функциональных блоков. Диаграмма самого высшего уровня, которая называется контекстной диаграммой, состоит из одного блока (см. рис. 3.19).

Функциональные блоки размещаются на диаграмме не случайным образом, а по степени важности (см. рис. 3.20). Относительный порядок блоков называется доминированием. Доминирование понимается как влияние, которое один блок оказывает на другие блоки диаграммы. Например, самым доминирующим блоком диаграммы может быть либо первый из требуемой последовательности функциональных блоков, либо блок планирующей или контролирующей функции, влияющей на все другие функции. Наиболее доминирующая функция изображается в виде блока в верхнем левом углу диаграммы, а наименее доминирующие — в правом нижнем углу. В результате получается ступенчатая схема. Порядок доминирования может обозначаться цифрой, размещенной в правом нижнем углу каждого блока: 1 – указывает на блок с наибольшим доминированием, 2 – на следующий после наибольшего и т.д.

|

Рисунок 3.19. Диаграмма самого высшего уровня нотации IDEF0 |

Названиями блоков служат глаголы в неопределенной форме или глагольные обороты.

Дуги на SADT-диаграммах изображаются одинарными линиями со стрелками на концах. Каждая дуга представляет собой множество объектов и поэтому именуется существительным.

Между объектами и функциями возможны четыре отношения: вход, управление, выход, механизм. Каждое из этих отношений изображается дугой, связанной с определенной стороной блока. По соглашению левая сторона блока предназначена для входных дуг, верхняя сторона – для управленческих дуг, правая сторона – для выходных дуг, нижняя сторона – для дуг механизмов.

Таблица 3.8. Графические символы, используемые в нотации IDEF0

Название |

Графический символ |

Описание |

Процесс |

|

Процесс обозначается прямоугольным блоком. Внутри каждого блока помещается его имя и номер. Имя должно быть активным глаголом, глагольным оборотом или отглагольным существительным. Номер блока размещается в правом нижнем углу. Номера блоков используются для идентификации на диаграмме и в соответствующем тексте. |

Стрелка |

|

Стрелки обозначают входящие и исходящие из процесса объекты (данные). Каждая сторона функционального блока имеет стандартное значение с точки зрения связи «блок-стрелка». В свою очередь, сторона блока, к которой присоединена стрелка, однозначно определяет ее роль. Стрелки, входящие в левую сторону блока – входы. Стрелки, входящие в блок сверху – управления. Стрелки, покидающие процесс справа – выходы, т.е. данные или материальные объекты, произведенные процессом. Стрелки, подключенные к нижней стороне блока, представляют механизмы. |

Туннелированная стрелка |

|

Туннелированные стрелки означают, что данные, передаваемые с помощью этих стрелок, не рассматриваются на родительской диаграмме и/или на дочерней диаграмме. Стрелка, помещенная в туннель там, где она присоединяется к блоку, означает, что данные, выраженные этой стрелкой, не обязательны на следующем уровне декомпозиции. Стрелка, помещаемая в туннель на свободном конце, означает, что выраженные ею данные отсутствуют на родительской диаграмме. Туннелированные стрелки могут быть использованы на диаграммах процессов в нотациях IDEF0, Процесс, Процедура. |

Внешняя ссылка |

|

Элемент обозначает место, сущность или субъект, которые находятся за границами моделируемой системы. Внешние ссылки используются для обозначения источника или приемника стрелки вне модели. На диаграммах внешняя ссылка изображается в виде квадрата, рядом с которым показано наименование внешней ссылки. Внешние ссылки могут быть использованы на диаграммах процессов в любых нотациях. |

Междиаграммная ссылка |

|

Элемент, обозначающий другую диаграмму. Междиаграммная ссылка служит для обозначения перехода стрелок на диаграмму другого бизнес-процесса без отображения стрелки на вышележащей диаграмме (при использовании иерархических моделей). В качестве междиаграммной ссылки не может выступать диаграмма EPC (см. подвопрос 6.3). Междиаграммные ссылки могут быть использованы на диаграммах процессов в нотациях IDEF0, «Процесс» и «Процедура». |

Процесс-ссылка |

|

Элемент обозначает ссылку на процесс, описанный в другой модели. Наиболее часто повторяющиеся процессы в рамках модели бизнес-процессов могут быть выделены в качестве типовых в отдельную папку в Навигаторе. Диаграмма типового процесса формируется один раз в одном месте Навигатора. Далее на любой диаграмме может быть использован процесс-ссылка на типовой процесс. Параметры типового процесса заполняются непосредственно в свойствах типового процесса. Постоянный список субъектов, принимающих участие в выполнении типового процесса, формируется также в свойствах типового процесса. Список субъектов, принимающих участие при выполнении типового процесса в рамках вышележащего процесса, формируется в свойствах процесса-ссылки на типовой процесс. Процессы-ссылки могут быть использованы на диаграммах процессов в любых нотациях. |

Сноска |

|

Выносной элемент, предназначенный для нанесения комментариев. Элемент может быть использован на диаграммах процессов в любых нотациях. |

Текст |

|

Комментарий без сноски. Элемент может быть использован на диаграммах процессов в любых нотациях. |

Между блоками для описания их отношений требуется только пять типов взаимосвязей:

управление;

вход;

обратная связь ,по управлению;

обратная связь по входу;

выход-механизм.

Связи по управлению и входу являются простейшими, поскольку они отражают прямые воздействия, которые интуитивно понятны и просты. Отношение управления возникает тогда, когда выход одного блока непосредственно влияет на блок с меньшим доминированием.

Обратная связь по управлению возникает тогда, когда выход некоторого блока влияет на блок с большим доминированием.

|

Рисунок 3.20. Диаграмма процесса нотации IDEF0 |

Связь по входной обратной связи имеет место тогда, когда выход одного блока становится входом другого блока с большим доминированием.

Связи «выход-механизм» отражают ситуацию, при которой выход одной функции становится средством достижения цели (механизмом) для другой.

Методологию SADT можно применять на следующих этапах организационно-управленческой диагностики: при анализе системы целей и поддерживающих их стратегий, при анализе укрупненных функций и процессов управления, при анализе информационной системы предприятия (используя информационное моделирование). Для более детального анализа и оценки некоторых показателей процессов и составляющих их работ и процедур эту методологию обычно не используют.