- •Основы строительного грунтоведения Грунтовые основания. Происхождение и условия формирования грунтов

- •Классификация горных пород и грунтов

- •Состав грунтов. Форма, размеры, взаимное расположение и свойства минеральных частиц. Органические примеси. Виды воды в грунтах и их свойства. Роль газообразной составляющей

- •Структурные связи между минеральными частицами. Понятие о внутреннем трении в грунтах

- •Трещины и их влияние на свойства грунтов

- •Основные физические характеристики грунтов. Дополнительные характеристики грунтов.

- •Механические характеристики грунтов

- •Геологическое строение оснований. Понятие о геологическом теле

- •Особые виды грунтов с неустойчивыми структурными связями

- •Модели механического поведения грунтов. Методы решения задач механики грунтов

- •Определение напряжений в массивах грунтов

- •Основные схемы лабораторных испытаний. Режимы испытания образцов

- •Одноосное, сдвиговое, трехосное испытания. Закон Кулона. Угол внутреннего трения. Удельное сцепление. Давление связности. Условие предельного равновесия

- •Полевые методы определения прочностных и деформационных характеристик грунтов

- •1) Гост 30416-96 – Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения.

- •2) Гост 5180-84 (2005) – Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик.

Модели механического поведения грунтов. Методы решения задач механики грунтов

Основными моделями механического поведения грунтов является модель дискретной среды и модель сплошной среды. В модели дискретной среды предпринимается попытка отобразить физические особенности грунта как совокупность отдельных частиц – шаров, дисков, балочек и т.д. Развитие данного направления связано с большими сложностями и пока еще не привело к созданию законченной теории деформирования грунтов. Современная механика грунтов основана на представлениях о грунтах как о сплошной однородной деформируемой среде. Однако представление о сплошности грунтов потребовало введения ряда упрощений.

Важным упрощением является понятие элементарного объема грунта – такого объема, линейный размер которого во много раз превышает линейный размер частиц или агрегатов, слагающих этот грунт. В данном случае понятия напряжений и деформаций относятся не к точке, а к площадкам, соответствующим элементарному объему. Другим важным упрощением реального строения грунта является его представление в виде тела, у которого свойства одинаковы по любому направлению, что дает точность, достаточную для инженерных целей.

Общим методом решения задач механики грунтов является решение краевых задач, то есть совместное решение уравнений равновесия, геометрических соотношений или получаемых из них уравнений неразрывности и физических уравнений при заданных краевых (начальных и граничных) условиях. Мерой количественной оценки напряженно-деформированного состояния массива грунтов являются напряжения, деформации и перемещения, возникающие от действия внешних (нагрузки) и внутренних (массовых) сил. Понятия о напряжениях, деформациях и перемещениях соответствуют понятиям механики сплошной среды.

Фазы напряженно-деформированного состояния грунта

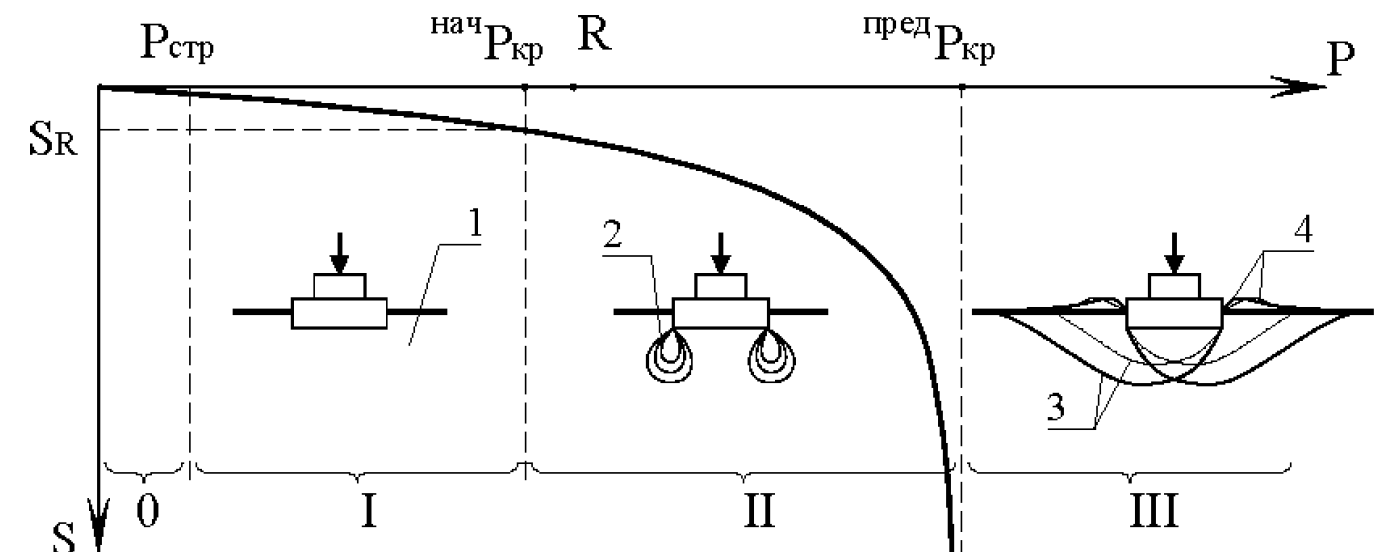

Фазы напряженно-деформированного состояния грунта изучаются с целью установления расчетных моделей деформирования грунтового основания, приемлемых для инженерных расчетов его прочности, устойчивости, сжимаемости, горизонтальных и угловых перемещений. В связи с этой проблемой традиционно рассматривается график (рис.) испытания грунтового основания штампом, изображающий зависимость осадки штампа от средних напряжений, действующих по его подошве.

![]()

Рстр – структурная прочность;

начРкр – начальное критическое давление;

предРкр – предельное критическое давление;

степень влажности - Sr

R – расчетное сопротивление грунта;

0 – фаза упругой работы; I – фаза уплотнения; II – фаза сдвигов; III – фаза выпоров;

1 – основание в допредельном состоянии; 2 – зоны сдвигов; 3 – линии скольжения; 4 – зоны выпоров

Предполагается, что в этом опыте отсутствует избыточное (по сравнению с атмосферным) поровое давление. Такие опыты, называются опытами по дренированно-консолидированной схеме, а получаемые в таких опытах осадки называются стабилизированными (конечными). Предполагается также, что скорость нагружения в опыте достаточно мала, в результате чего деформации ползучести скелета грунта, если они имеют место при данном уровне нагружения, в основном успевают проявиться. По этой причине скорость нагружения в таких опытах регламентируется стандартами.

Анализ графиков испытания основания штампом позволяет выделить следующие фазы напряженно-деформированного состояния грунта:

0 – фаза упругих деформаций; I – фаза уплотнения; II – фаза сдвигов; III – фаза выпора.

Фаза упругих деформаций характеризуется уровнем напряжений в скелете грунта, не превышающим прочность структурных связей между минеральными частицами. Деформации грунта в этой фазе обратимы и пренебрежимо малы, т.к. обусловлены сжимаемостью минеральных частиц. Уровень напряжений, соответствующий концу этой фазы, называется структурной прочностью грунта рстр. и обычно не превышает 5–10 % допустимых на грунт давлений.

Фаза уплотнения соответствует уровням напряжений в грунте, в диапазоне которых процесс его деформирования удовлетворительно подчиняется закону уплотнения. Линейная зависимость между деформациями и напряжениями в этой фазе не является обратимой.

Фаза сдвигов характеризует начало образования в грунте зон предельного равновесия. Зоной предельного равновесия в грунте называют геометрическое место точек, в которых не удовлетворяются условия прочности.

Первоначально эти зоны образуются по краям штампа, где имеет место концентрация напряжений. Разрушение грунта сопровождается большими сдвиговыми деформациями. Уплотнение грунта в этой фазе практически не происходит. Давление на грунт, соответствующее началу фазы сдвигов, называют начальным критическим давлением – нач.ркр.

Фаза выпора является следствием развития фазы сдвигов в области грунтового массива, являющегося основанием штампа, с образованием поверхностей скольжения, отделяющих основание штампа от нижележащего грунтового массива. В результате этого осадки штампа происходят без увеличения нагрузки за счет перемещения грунта основания из-под штампа по плоскостям скольжения с выходом на поверхность грунтового массива. При

этом вокруг штампа происходит поднятие (выпор) грунта.

Непосредственно под штампом в фазе выпора образуется коническая переуплотненная зона, называемая ядром жесткости.

Давление, при котором наступает фаза выпора, называется предельным критическим давлением – пред.ркр.

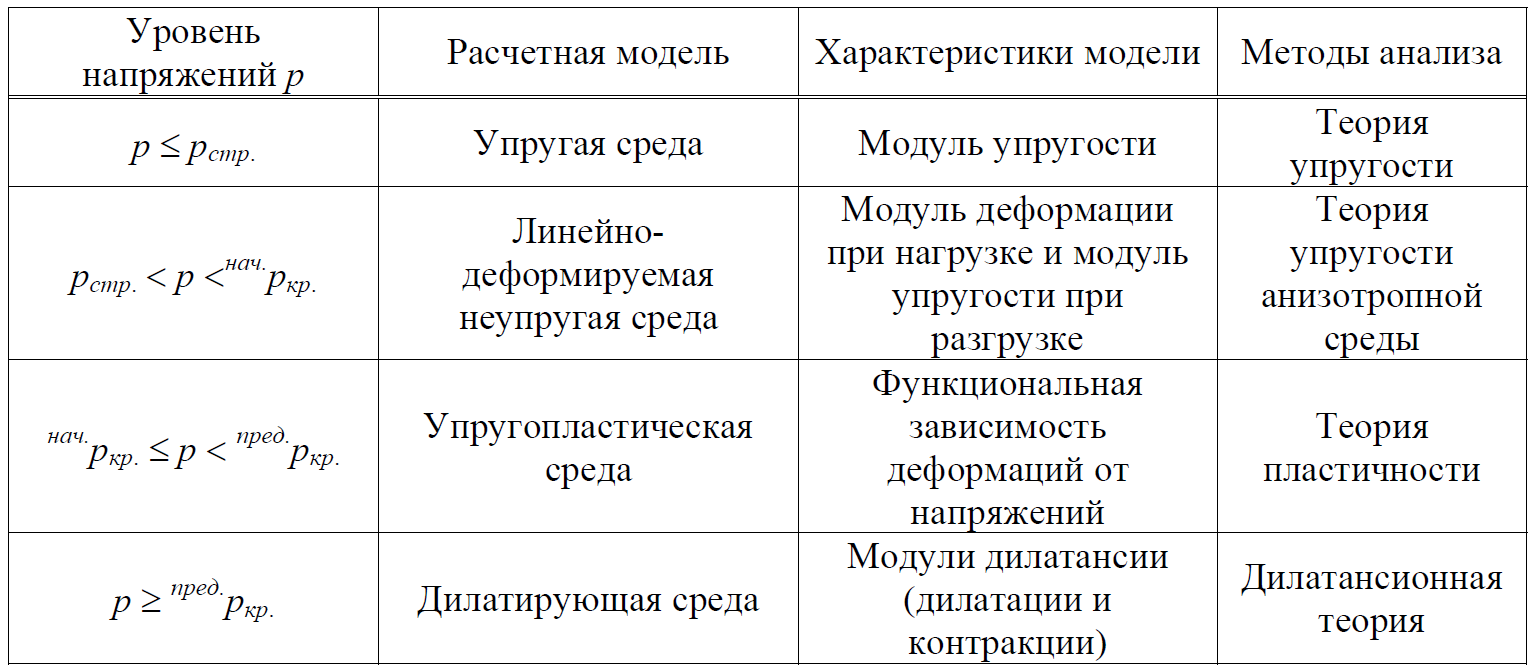

В соответствии с охарактеризованными выше фазами напряженно-деформированного состояния грунта применяются следующие его расчетные модели:

Дилатирующей средой является среда, в которой проявляются процессы дилатансии. Дилатансия это изменение объема материала, вызванное деформациями сдвига.

Основные закономерности механики грунтов.

Для того чтобы определить деформативные свойства грунта, его необходимо испытать на действие некоторых нагрузок, исследовать на сжатие и вывести закономерности сжимаемости грунта:

1) закон сжимаемости

2) принцип линейной деформируемости в определенных диапазонах изменения давления

3) закон сопротивления грунта сдвигу

4) закон ламинарной фильтрации грунта

Закон сжимаемость грунтов

Сжимаемость грунтов (осадка или деформация) – способность грунта уменьшаться в объеме под воздействием уплотняющих нагрузок (см. ранее).

Для установления основных показателей сжимаемости грунтов производятся их испытания на уплотнение под нагрузкой, когда деформации грунта могут развиваться только в одном направлении и никакие другие силы, кроме внешней нагрузки, не действуют.

Для испытания грунтов на сжимаемость применяются приборы с жесткими стенками (одометры, рис.1) для обеспечения сжатия грунта только в одном направлении (без возможности бокового расширения).

P

образец грунта

поршень

база прибора

Рис. Схема одометра

металличсекий цилиндр

Нагрузку на поверхность грунта прикладывают отдельными возрастающими ступенями. Каждому приращению внешнего давления соответствует определенное изменение влажности w. Зависимость между влажностью и давлением можно изобразить в виде графика: график носит название компрессионной кривой (илл.).

Исследования показали, что компрессионные кривые применимы для оценки сжимаемости любых связных материалов, но для материалов водопроницаемых (например, песков) не могут быть построены по изменению влажности, так как при прекращении нагрузки первоначальная влажность восстанавливается почти мгновенно.

Более общий метод построения компрессионных кривых – метод определения коэффициента пористости по осадкам образцов грунта при уплотнении их в компрессионном приборе.

Закон ламинарной фильтрации грунта

Водопроницаемость характеризуется способностью грунта пропускать через себя воду и обуславливается физическим строением и составом грунта. (см.ранее)

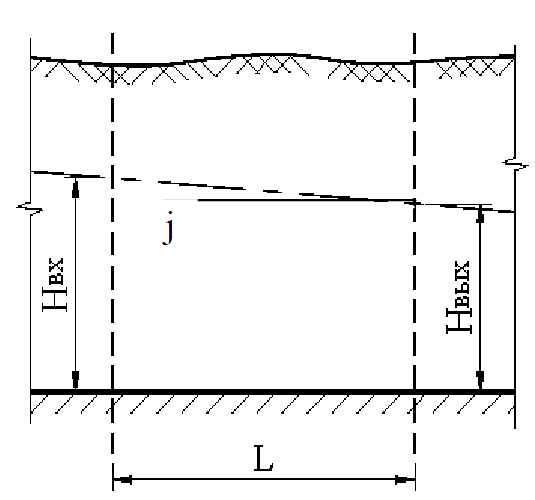

Скорость напорного движения грунтовых вод зависит от размеров пор грунта, сопротивлений по пути фильтрации и величины действующих напоров (илл.5)

Закон ламинарной фильтрации устанавливает зависимость скорости фильтрации поровой воды от градиента гидравлического напора.

Ламинарное движение воды происходит с тем большей скоростью, чем больше уклон поверхности уровня грунтовых вод (так называемый «гидравлический градиент»).

Гидравлическим напором называют давление в поровой воде, выраженное в единицах высоты эквивалентного водяного столба:

H = p /γw,

где γw – удельный вес воды.

Градиентом гидравлического напора называют безразмерную величину, равную отношению разности гидравлических напоров на входе и выходе фильтрационного потока к длине пути фильтрации поровой воды:

i = (Нвх. –Нвых.) / L = tg j

L – длина пути фильтрации; Н = Нвх – Нвых – потеря напора или «действующий напор».

Закон ламинарной фильтрации: расход воды в единицу времени через единицу площади поперечного сечения грунта (скорость фильтрации) прямо пропорционален гидравлическому градиенту i:

vф = kф i;

где kф - коэффициент фильтрации, равный скорости фильтрации при градиенте i = 1 см/сек, см/год. Коэффициент фильтрации зависит от типа грунта и определяется экспериментально.