- •Вопросы по методике обучения математике

- •1)Цели обучения математике в общеобразовательной средней школе. Анализ программ по математике средней школы.

- •Содержание школьного курса математики

- •Структура курса математики

- •2. Психолого-педагогические основы обучения математике в школе.

- •3. Факультативные курсы по математике. Содержание факультативных занятий и методика проведения (на примере одного факультативного курса)

- •4. Индукция и дедукция в обучении математики. Метод математической индукции в курсе математики средней школы.

- •5 Анализ и синтез в обучении математики

- •6. Математические понятия и методика их введения в средней школе.

- •7. Методика изучения теорем и аксиом. Необходимые и достаточные условия и методика их изучения.

- •8. Задачи в обучении математике. Обучение математике через задачи.

- •Арифметический метод решения текстовых задач

- •Классификация простых арифметических задач

- •Основные этапы работы над задачей.

- •Основные затруднения учащихся при решении алгебраических задач

- •Методика работы над решением алгебраических задач. Основные этапы.

- •9. Специфика обучения математике в вечерних и заочных школах, профтехучилищах.

- •10. Школы и классы с углубленным изучением математики и специфика их работы.

- •12.Понятие числа в школьном курсе математики.

- •13. Методика изучения натуральных чисел.

- •Примерное содержание первых уроков.

- •14. Методика изучения обыкновенных дробей.

- •15. Методика изучения десятичных дробей.

- •Умножение дес дробей на нат числа

- •Деление дес дробей на нат числа

- •Умножение десятичных дробей

- •16. Методика ввеления отрицательных чисел.

- •17. Методика обучения приближенным вычислениям.

- •18. Методика введения иррациональных чисел.

- •19. Методика изучения тождественных преобразований в средней школе. Тождественные преобразования рациональных алгебраических выражений (целых и дробных) и иррациональных алгебраических выражений.

- •Тождественные преобразования и вычисления показательных и логарифмических выражений

- •§2. Показательная функция.Определение: Функция, заданная формулой (где , ), называется показательной функцией с основанием .

- •§3. Логарифмическая функция.Определение: Логарифмом числа по основанию называется показатель степени, в которую нужно возвести основание . Что бы получить число .

- •20. Уравнения в школьном курсе математики 5-6, 7-9, 10-11, 6-8, 9-10.

- •21. Неравенства в курсе математики 5-6, 7-9, 10-11 классов и методика их изучения

- •22. Методика введения понятия функции.

- •24. Методика изучения показательной функции.

- •2. Свойства показательной функции.

- •25.Методика изучения логарифмической функции. Взаимно-обратные функции.

- •Взаимно-обратные функции.

- •26. Методика изучения тригонометрических функций в неполной школе и 9 – 11 классах средней школы.

- •27. Методика введения понятия производной. Производная элементарных функций. Приложение производной.

- •28.Методика введения понятия «интеграл».

- •29. Методика изучения геометрического материала в 5-6 классах.

- •30. Логические основы курса геометрии средней школы.

- •31. Первые уроки систематического курса планиметрии в 7 классе.

- •32. Методика изучения темы «Параллельность прямых» в курсе математики девятилетней школы.

- •33. Методика изучения геометрических построений в курсе неполной школы.

- •34. Методика изучения темы «Преобразование фигур» (движение, подобие и его свойства).

- •36. Методика изучения первых разделов систематического курса стереометрии.

- •37. Методика изучения параллельности прямых и плоскостей в пространстве.

- •38. Методика изучения перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве.

- •39. Стереометрические задачи и методика их решения.

- •2. По стороне основания a и высоте h найдите полную поверхность правильной четырехугольной пирамиды.

- •40. Методика изучения скалярных величин в школьном курсе математики (длина отрезка, величина угла, угловая величина дуги, площадь фигуры, объем тела).

4. Индукция и дедукция в обучении математики. Метод математической индукции в курсе математики средней школы.

Умозаключением наз-ся мыслит операция при помощи которой из одного или нескольких известных нам суждений находящихся в определенных смысловой взаимосвязи, получаются новые суждения, содержащие новые по отношению к исходным суждения знания.

Различают два основных вида умозаключений: индукцию и дедукцию.

Термин «индукция» (лат. inductio — наведение, побуждение) - это один из видов умозаключений, при котором из двух или нескольких единичных или частных суждений получают новое общее суждение (вывод);

Пример 1. Единичные суждения:

окружность может пересекаться с прямой не более чем в двух точках; эллипс может пересекаться с прямой не более чем в двух точках; парабола может пересекаться с прямой не более чем в двух точках; гипербола может пересекаться с прямой не более чем в двух точках.

Частные суждения:

Эллипс (в частности, окружность), парабола и гипербола представляют собой все виды конических сечений, образуя множество кривых второго порядка.

Новое общее суждение:

Кривые второго порядка могут пересекаться с прямой не более чем в двух точках (истинное суждение).

Пример 2. Знакомя учащихся с понятием о высоте треугольника, учитель чертит на доске косоугольные треугольники разных видов и в каждом из них проводит высоту; из рассмотрения этих чертежей учащиеся приходят к выводу, что если углы, прилежащие к основанию треугольника, острые, то высота пересекается с основанием, а если один из двух углов, прилежащих к основанию треугольника, тупой, то высота пересекается с продолжением этого основания.

Первый пример иллюстрирует индукцию как особую форму умозаключения; во втором примере индукция выступает как метод научного исследования, основанный на наблюдении и опыте; в третьем примере индукция выступает в роли метода обучения. Различные формы проявления индукции зависят от характера деятельности, при которой она используется.

Различают два основных вида индуктивных умозаключений: неполную и полную индукцию.

Неполная индукция (как метод исследования) — индукция, при которой не исчерпываются все частные случаи, относящиеся к данной ситуации.

С точки зрения логики неполной индукцией называется умозаключение, основанное на рассмотрении одного или нескольких (но не всех) единичных или частных суждений, относящихся к рассматриваемому понятию (или системе понятий).

В процессе обучения неполная индукция проявляется, например, при изучении переместительного закона сложения, которое ведется по схеме: 5+2 = 2 + 5, значит, а + b = b + а. Такую индукцию часто называют «слабой» индукцией (общий вывод делается после рассмотрения одного (!) примера, вряд ли у кого может возникнуть сомнение в неприемлемости использования «слабой индукции» в обучении математике).

Вывод, основанный на неполной индукции, может быть ошибочным, поэтому индукция в качестве метода исследования применяется весьма осторожно. Значение неполной индукции состоит в том, что рассмотрение частных случаев наводит на мысль о существовании той или иной закономерности, помогает высказать гипотезу о характере этой закономерности; доказательство же справедливости сделанного по индукции вывода должно быть осуществлено иным путем (обычно дедуктивным).

Полной индукцией называется умозаключение (вывод), основанное на рассмотрении всех единичных и частных суждений (случаев), относящихся к рассматриваемой ситуации.

Если число этих случаев конечно и все они рассмотрены, то вывод, сделанный посредством полной индукции, можно считать обоснованным.

Так, например, устанавливая число простых чисел в первом десятке, можно рассмотреть все числа первого десятка: 1 = 1; 2 = 1*2; 3=1*3; 4 = 1*4 = 2*2; 5 = 1*5; 6=1*6=2*3; 7=1*7; 8 = 1* 8 = 2* 4 = 2* 2 * 2; 9=1*9 = 3*3; 10 = 1 * 10 = 2 * 5.

Вывод о том, что в первом десятке содержится 4 простых числа, не требует дополнительных обоснований.

Таким образом, заключение, основанное на полной индукции, является вполне достоверным, поэтому полная индукция употребляется и как метод строгого научного доказательства. Однако ею пользуются редко из-за ее громоздкости при большом числе частных случаев и редкой возможности применения, когда число частных случаев бесконечно. Метод полной индукции можно использовать и тогда, когда число случаев бесконечно. В частности, полная индукция доказательна, если бесконечное множество частных случаев удается разбить на конечное множество взаимно независимых частей.

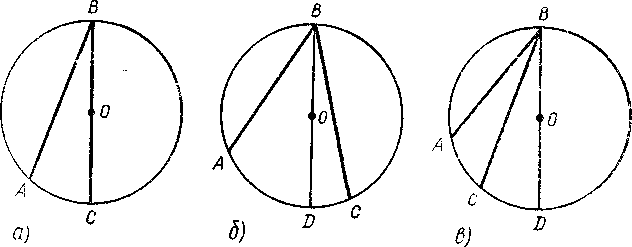

Т ак,

например, изучая вопрос об измерении

вписанного утла, обычно рассматривают

три случая : а) одна из сторон вписанного

угла является диаметром (для этого

случая проводится доказательство); б)

диаметр окружности принадлежит вписанному

углу; в) диаметр окружности не принадлежит

ему (последние два случая легко сводятся

к первому). Утверждая, что, доказав

справедливость теоремы для каждого

из этих случаев, можно считать теорему

доказанной в целом, мы применяем принцип

полной индукции. Индукция позволяет

выдвинуть гипотезу.

ак,

например, изучая вопрос об измерении

вписанного утла, обычно рассматривают

три случая : а) одна из сторон вписанного

угла является диаметром (для этого

случая проводится доказательство); б)

диаметр окружности принадлежит вписанному

углу; в) диаметр окружности не принадлежит

ему (последние два случая легко сводятся

к первому). Утверждая, что, доказав

справедливость теоремы для каждого

из этих случаев, можно считать теорему

доказанной в целом, мы применяем принцип

полной индукции. Индукция позволяет

выдвинуть гипотезу.

Дедукция-“ведение” — форма умозаключения, при которой от одного общего суждения и одного частного получается новое менее общее или частное суждение.

Общее: Если сумма цифр кратна 9, то и само число кратно 9. Частное: У числа 189 сумма цифр кратна 9.

Новое: Число 189 кратно 9. Это дедуктивное умозаключение. Суждения, из которых выводятся новые суждения, называются посылками. Новые суждения, получающиеся из них, наз. заключениями.

Сущность дедукции: данный частный случай подводится под общее положение. Правильность дедуктивного умозаключения зависит от справедливости обоих посылок: если обе посылки верны и правильно применено правило вывода, то заключение бесспорно. Методич особенностью учебника Погарелова явл широкое использование дедуктивного метода.

Дедуктивный метод док-ва теоремы:

Исходя из предыдущих теорем, выводят необходимо вытекающие из них следствия, новые теоремы без рассмотрения частных случаев. В процессе дедуктивного умоз-я выделяют:

1. Большая посылка (аксиомы, ранее доказ. теоремы, определения и все известные утверждения).

2. Малая посылка (данные условия и следствия из них). З. Заключение. Пример:

Д ано:

ABCD-четырёхугольник

ано:

ABCD-четырёхугольник

AB,

CD

– диагонали;

![]()

![]()

![]()

Доказать: ABCD- параллелограмм.

Док-во: Доказательство разбивается на несколько силлогизмов.

1 силлогизм:

(Боьшая посылка):

Если две стороны и угол между ними одного

![]() соответ-но

равны 2-м сторонам и углу между ними

другого, то такие -ки равны.

соответ-но

равны 2-м сторонам и углу между ними

другого, то такие -ки равны.

(Малая

посылка):

![]()

![]() Заключение:

Заключение:

![]()

2 силлогизм:

(![]() посылка):

В равных

-ках

против равных сторон лежат равные углы.

посылка):

В равных

-ках

против равных сторон лежат равные углы.

(Малая

посылка): В

![]() против

против

![]() лежит

лежит

![]() .

В

.

В

![]() против

против

![]() лежит

лежит

![]() .

Заключение:

.

Заключение:

![]() .

.

3 силлогизм: ( посылка): Если при пересечение двух прямых третьей внутренние накрест лежащие углы равны, то прямые параллельны.

(Малая

посылка):

![]() и

и

![]() -

2 прямые;

-

2 прямые;

![]() -

секущая;

.

Заключение:

׀׀

.

-

секущая;

.

Заключение:

׀׀

.

Доказательство для школы:

1. Докажем, что . Находим -ки, в которые входят и , и докажем их равенство.

2. Применим признак равенства треугольников.

Оформление:

Случай: 1. Рассмотрим и

- по условию.

- вертикальные.

Следовательно = - по двум сторонам и углу между ними.

…………………

Случай: Рассмотрим и

по условию

вертикальные

= по двум сторонам и углу между ними

……………………

Н ередко

в цепи доказательств опускается та или

иная посылка. В 5-6 классах такие пропуски

нужно делать очень осторожно. Дедукция

широко используется в 7-11 классах (где

почти всё обосновывается). Надо показать,

что опыт и наблюдения не всегда дают

безошибочные знания. Результаты

наблюдения и опыта могут быть приближёно

верными или даже ошибочными.

Проиллюстрировать зрительные иллюзии:Какой

отрезок длинее? Всё, что устанавливается

опытным путём подвергается проверке

либо доказательству.

ередко

в цепи доказательств опускается та или

иная посылка. В 5-6 классах такие пропуски

нужно делать очень осторожно. Дедукция

широко используется в 7-11 классах (где

почти всё обосновывается). Надо показать,

что опыт и наблюдения не всегда дают

безошибочные знания. Результаты

наблюдения и опыта могут быть приближёно

верными или даже ошибочными.

Проиллюстрировать зрительные иллюзии:Какой

отрезок длинее? Всё, что устанавливается

опытным путём подвергается проверке

либо доказательству.

Метод математической индукции: Сейчас этот метод из программы ср. школы исключён (в факультативах, в профильных классах и школ с мат. уклоном). Суть: основан на принципе мат-й индукции.

Если какое-либо утверждение, сформул-е для натур. n , проверенное для n=1 и из допущения его истинности для некоторого значения n=k следует его истинность для значения n=k+1, то утверждение имеет место для любого нат. n.

Шаг. Проверяется истинность предложения для n=1.

Шаг. Допускается, что предложение верно для n=k и исходя из этого доказывается истинность для n=k+1.

Шаг. На основание первых двух шагов и принципа мат. индукции, заключается, что теорема верна для всех нат. n.