- •Содержание.

- •1)Педагогическая профессия и педагогическая деятельность. Профессиограмма современного учителя.

- •2. Педагогика как наука. Методология пед. Науки.

- •3. Образование как общественное явление. Целостный пед процесс.

- •4.Личность и факторы её развития.

- •5.Цели и результативность пед.Процесса.

- •6. Обучение в структуре целостного педагогического процесса.

- •7. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности.

- •8. Методы, приёмы, средства обучения.

- •1)Методы организации учебно-познавательной деятельности учащихся.

- •Метод познавательной игры (викторины, кроссворды, занимательные задачи, игры-путешествия, отгадывание ребусов)

- •9. Формы обучения. Урок – основная организационная форма обучения.

- •10. Пед. Технологии и их обусловленность характером пед. Задач.

- •11. Классификация пед технологий и их характеристика.

- •12. Воспитание в структуре целостного педагогического процесса.

- •13. Содержание воспитания в современных условиях.

- •Муниципальный

- •Школьный

- •14. Формирование культуры межнационального общения. Толерантность как ценность и социальная норма гражданского общества.

- •15. Методы, приемы, средства, воспитания.

- •1)Методы формир. Сознания личности

- •2)Методы организации деят-ти и формир. Опыта общ-ого поведения личности

- •4)Методы контроля, самоконтроля и самооценки

- •16. Формы воспитательной работы.

- •17. Воспитательная система школы. Авторские воспитательные системы.

- •18. Коллектив как объект и субъект воспитания. Развитие теории коллективного воспитания в истории отечественной педагогической науки.

- •19. Функции и основные направления деятельности классного руководителя. Взаимодействие школы и семьи в современных условиях.

- •20. Гуманистическая педагогика эпохи Возрождения и Нового времени.

- •21. Педагогическая мысль России 19 века.

- •22. Развитие отечественной педагогической науки и практики на рубеже 20-21 вв.

- •23.Государственно-общественный характер управления образованием. Функции и принципы управления в современной школе.

5.Цели и результативность пед.Процесса.

Пед процесс - это специально организованное взаимодействие педагогов и воспитанников, направленное на решение развивающих и образовательных задач.

Цель – исходный момент, первый элемент профессион. пед. деятельности. Цель определяет содержание воспитательного процесса и обуславливает воспит. результат, служит критерием оценки пед. деятельности. Цель явл. постоянным объектом осмысления, к которому неизменно возвращ. сознание пед-га. Цель воспитания – это то, к чему стремиться воспитание, будущее, на достижение которого направлены его усилия. Результатом воспитания явл. всесторонне и гармонически развитая личность, отвечающая требованиям соврем. общ-ва. Поэтому цель воспитания – воспитать такую личность (у Пидкасистого): личность, способную строить жизнь достойную человека.

Достижение цели происходит не прямым путём, а через решение системы задач. Задача – это ступень в общем движении к цели, это частичное достижение результата деятельности, без которого не достигается общий желаемый результат. В ходе деятельности субъект обычно забывает о цели, но помнит о системе задач и выстраивает деятельность как последовательное решение задач.

Главная цель современной школы — обеспечить каждому учащемуся возможность достойной и полноценной жизни в обществе. Школа ориентируется и опирается на три рода ценностей: уважение к культурному наследию, ценности социальной интеграции и индивидуальное развитие.

Функции целей - побудительная, направляющая, конструктивная, аналитическая.

Классифик-я Ц-й:

1.По иерархии управления (федеральные, регион., муницип-ые)

2.По вр. достиж-я: стратегич.(длительные), тактич.(за один цикл), оперативные(за один этап).

3.По приоритету влияния: образ-ые, развив., воспит-ые.

4. По планир-м резуль-м: личностно-ориентир-ые, коллективоориентир-ые, процессуальные (организующие), продуктивные.

Критерии разработки целей: конкретность, реальность, достижимость.

Результативность пед. процесса: Результативность (по Титовой) — достижение такого качества деятельности воспитанников, которая обеспечивает возможность проявления их ценностно-значимых личностных характеристик и обогащение их личного опыта жизненно необходимым содержанием.

Результативность можно выявить, используя три показателя:

• степень облученности школьника можно выявить при помощи разнообразных методов и приемов (вопросы, тесты, зачеты, экзамены). Важно, чтобы уровень обученности школьника соответствовал ГОСТу.

• воспитанность школьников (единство слова, дела, отношение к общечеловеческим ценностям, к труду, преподавал Макаренко).

• гражданская позиция старшеклассников (отношение к событиям, к Родине).

Мониторинг результативности пед процесса включает в себя: отслеживание, анализ, прогноз. Должно быть соответствие реальных результатов и поставленных целей.

6. Обучение в структуре целостного педагогического процесса.

Актуальность.

В реальном педагогическом процессе прежде всего бросается в глаза общность процессов воспитания и обучения: процесс обучения осуществляет функцию воспитания, а процесс воспитания невозможен без обучения воспитуемых. Оба процесса одновременно влияют на сознание, деятельность, отношения, волю и эмоции личности и ведут ее к общему развитию. Оба они реализуют в единстве три основные функции – образовательную, воспитательную и развивающую. Но процесс обучения вносит особый вклад в образовательную функцию, влияет на интеллектуальную сферу развития личности. Для эффективной реализации процесса обучения важно знать закономерности этого процесса, структуру, функции, основные компоненты и его движущие силы.

Обучение (О) — целенаправленный процесс взаимодействия учителя и учащихся в ходе которого происходит образование человека. О. — процесс двусторонний. Он состоит из преподавания — деятельности тех, кто обучает, и учения — деятельности тех, кто обучается.

Целостный пед-й пр-с – целенаправленный пр-с, организуемый в пед-х системах в интересах ч-ка, общества и гос-ва и реализ-й цели обр-я, т. е. обуч, воспит и развитие ч-ка.

О. как целостная система содержит в себе множество элементов: цель деятельности преподавателя, содержание учебного материала, методы и средства О., организационные формы О., результат. Эти элементы взаимосвязаны в определенной последовательности, составляющей структуру учебного процесса:

– определение и постановка цели О. и принятие ее учащимися;

– планирование работы, отбор содержания и средств достижения цели;

– формирование потребности в знаниях, мотивация учения;

– исполнение обучающих и учебных операций, организация учебной работы учителя и учащихся;

– организация обратной связи, контроль и корректирование учебной работы,

– анализ и самоанализ, оценка результатов О.

Процесс О. носит циклический характер. Система познавательных действий включает в себя: восприятие нового материала, его осмысление, запоминание, применение, более глубокое и прочное овладение знаниями, умениями, навыками.

Движущие силы процесса обучения.Движ.силой пр-са обуч.явл-ся противоречия м-ду возник-ми у обуч-ся под влиянием уч-ля потреб-ми в усвоении недостающих,необх.знаний,опыта познават-й деят-ти для реш-я нов.учеб.з-ч и реаль. возможн-ми удовлетвор-я этих потреб-ей. На основе разреш-я этих противоречий осущ-ся развитие уч-ся.Это центральное противоречие проявл-ся в частных противор-х м-ду ранее освоен.и изуч-ым,обыденно-житейскими и науч. знаниями,м-ду знанием и формир.умений и нав-в.Противор-я порождают потреб.,мотивы учеб.деят-ти,а они,в св.очередь-цель,обуславливающую действия участников пед.процесса.Уч-ль контролир-т эти действия, предостав-т для успешного осущ-ия нужные ср-ва и инф-цию.Но сам пр-с формир-я у шк-ка ЗУН,пр-сс его личностного развития происходит только в результате его собственной деятельности.

Процесс обучения (ПО) реализует три основные функции: образовательную, воспитательную, развивающую. Образовательная –овладение основами наук, умениями, навыками; воспитательная – воспитание каждого ученика высоконравственной, гуманистическом, творчески активной и социально зрелой личностью; развивающая — развитие интеллектуальных, физических способностей учащихся. Всякое О. ведет к развитию, но оно носит развивающий характер, если специально направлено на цели развития личности (содержание образования и дидактическая организация учебного процесса).

Закономерности обучения — выражение действия законов в конкретных условиях. Различают внешние и внутренние закономерности обучения. Первые характеризуют зависимость обучения от общественных процессов и условий: социально-экономической и политической ситуации, уровня культуры, потребностей общества, определенном типе личности. К внутренним закономерностям процесса обучения относятся связи между его компонентами: целями, содержанием, методами, средствами, формами, иначе говоря, зависимость между преподаванием, учением и изучаемым материалом.

Принципы обучения — обобщенные требования к организации и проведению дидактического процесса.

1. принцип научности, содержания и методов учебного процесса, отражающий взаимосвязь с научным знанием;

2. принцип систематичности и последовательности обучения;

3. принцип сознательности, творческой активности и самостоятельности учащихся при руководящей роли учителя;

4. принцип наглядности (единство конкретного и абстрактного, рационального неэмоционального, репродуктивного и продуктивного);

5. принцип доступности обучения с ориентировкой на зону ближайшего развития учащихся;

6. принцип прочности результатов обучения и развития учащихся;

7. принцип связи обучения с жизнью;

8. принцип рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм и способов учебной работы.

Концепции процесса усвоения. К настоящему времени сложились 2 основные концепции: ассоциативная (ассоциативно-рефлекторная) и деятельностная. Основными принципами ассоциативной теории являются следующие: механизмом любого акта учения является ассоциация; всякое обучение своим основанием имеет наглядность, т.е. опирается на чувственное познание. Основной метод ассоциативного обучения – упражнение. Ассоциативной концепции противостоят концепции, опирающаяся на деятельностный подход. К ним относятся: проблемного обучения, поэтапного формирования умственных действий, учебной деятельности.

Логика процесса обучения. Путь познания объективной реальности можно выразить в след форме: от живого созерцания, к абстрактному мышлению, к практике. Ученическое познание идет в той же самой логике:

1)Восприятие учащимися нового материала.

2)Осмысление – с помощью мышления учащиеся постигают суть явления и предмета.

3)Закрепление – необходимо для упрочнения знаний.

4)Применение – ученики должны знать где можно применить полученные знания на практике.

Логика носит универсальный характер и называется индуктивно-аналитический путь обучения(от конкретного к абстрактному).

Деятельность учителя в учебном процессе: Деятельность учителя – управление активной и сознательной деятельностью учашихся по усвоению учебного материала.

1)Планирование – постановка цели, отбор информации, отбор методов и приемов, средства обучения, как обеспечить контроль.

2)Организация: подготовительный этап, исполнительный этап.

3)Стимулирование – возбуждение положительных мотивов обучения.

4)Корректирование деятельности

5)Контроль(тест, проверочная, самостоятельная, устная беседа)

6)Анализ(достигнута ли поставленная цель, как восприняли, были ли ошибки).

Деятельность учащихся в учебном процессе:

1)Цель(учение всегда целенаправленно. Ученик должен принять и осознать свою цель.)

2)Мотив (побудитель деятельности)

3)Актуализация знаний(вспомнить знания нужные сейчас для получения новых)

4)Энергетические ресурсы(это работа воли, эмоций, внимания, памяти, мышления, воображения)

5)Самоконтроль(ребонок анализирует свою работу)

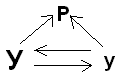

Сотрудничество учителя и учащихся. В уч процессе учитель взаимодействует с учеником через учебный предмет. Для современной дидактики хар-на след схема этого взаимодействия:

в

данной схеме учитель вместе с учеником

изучают предмет.

в

данной схеме учитель вместе с учеником

изучают предмет.

Усилия обеих сторон состредоточены на предмете. Предмет – продукт сотрудничества учителя с учеником. Сотрудничество – совместная деятельность по решению учебной задачи. Лозунг сотрудничества: «не с предметом к ученику, а с учеником к предмету». Сотрудничество рождается в общении. Т.о. соврем уч процесс перестает быть способом передачи информации в форме готовых знаний, он становится способом организации творческого общения, способом информационного обмена.