- •1. Краткая характеристика курса (теории информации), цель и задачи.

- •2. Амплитудная, частотная и фазовая модуляция.

- •3. Сообщение как случайный процесс

- •4. Сигналы ам и чм в виде временного, спектрального и векторного вида.

- •5. Величина Хартли. Количественная оценка информации.

- •6. Спектральное отличие сигналов чм и фм и частота полосовой ширины.

- •7. Представление об информации.

- •9. Распространение информации по дискретному каналу без помех.

- •10. Способы дискретной модуляции.

- •11. Пропускная способность канала без помех.

- •12. Исправление одиночных или обнаружение двойных ошибок.

- •13. Теорема пропускной способности дискретного канала без помех.

- •14. Циклические коды.

- •15. Математическая модель дискретного канала без помех.

- •16. Методы построения циклических кодов.

- •17. Дискретные каналы с помехами. Понятие помех.

- •Естественные помехи

- •Искусственные помехи

- •18. Рентабельность теоремы о кодировании.

- •19. Скорость передачи информаци и пропускная способность.

- •20. Сообщающие коды об ошибках.

- •23. Пропускная способность дискретных каналов с помехами.

- •24. Циклические линейные коды.

- •25. Теоремы для пропускной способности дискретного канала с помехами.

- •26. Критерии оптимального приёма информации

- •27. Математическая модель дискретного канала с помехами.

- •29. Непрерывный канал. Передача информации в непрерывном канале.

- •30. Синтез Алгоритмов и схем оптимальных приёмников, корреляционный приёмник.

- •31. Дискретизация и принципы восстановления информации.

- •32. Разность модуляции и приема.

- •33. Разложение непрерывного сигнала в ортогональные ряды.

- •34. Многоканальная связь.

- •35. Ряды Фурье и применение их в технике связи.

- •36. Методы частотного, временного и фазового разделения сигналов.

- •37. Теорема Котельникова (основная теорема Шеннона).

- •38. Разделение сигналов по форме (кодовое разделение).

- •39. Пропускная способность непрерывного канала.

- •40. Комбинационное разделение.

- •41. Модель непрерывного канала связи.

- •42.Цифровые методы распространение непрерывной информации.

- •43. Методы формирования и преобразования сигналов в системе связи.

- •44. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи.

- •45. Модуляция гармонических сигналов.

- •46. Импульсно-кодовая модуляция (икм). Дифференциальные икм.

- •47. Цифровые методы передачи информации.

- •48. Дискретизация по времени и квантование.

- •49. Краткая характеристика курса (теории информации), цель и задачи.

- •50. Теорема об эффективном кодировании.

- •51. Общие принципы использования избыточности

- •52. Понятие помехи. Методы борьбы с помехами.

- •53. Корректирующая способность кода.

- •54. Задачи дискретизации (общая постановка)

- •55. Геометрическая интерпретация блоковых корректирующих кодов.

- •56. Структура кадра икм-30

- •57. Линейные коды

- •58. Критерии оптимального приема сообщений

- •59. Определение проверочных равенств

- •60. Оптимальные когерентные демодуляторы на согласованных фильтрах.

- •61. Составление таблиц опознавателей.

- •62. Оптимальные когерентные приемники (алгоритмы и структурные схемы).

- •63. Математическое введение к линейным кодам.

- •64. Дискретизация по методу наибольшего отклонения.

- •65. Бчх коды.

- •66 Критерии качества восстановления (кода)

- •67. Блоковые коды.

- •68. Свойства энтропии.

- •70. Методы модуляции носителей информации.

- •71. Коды Голея.

- •72. Виды помех.

- •73. Коды Шеннона-Фано-Хаффмена.

- •Алгоритм вычисления кодов Шеннона-Фано

- •74. Математическая модель дискретного канала с помехами.

- •75 Коды Рида-Соломона

- •76. Теорема Котельникова (основная теорема Шеннона)

- •77. Формы представления детерминированных сигналов.

- •78. Модель непрерывного канала.

- •79. Основные этапы обращения информации.

- •2 Достоверность и полнота

- •3 Обработка и систематизация

- •4 Интерпретация

- •80. Балансовая и однополосная модуляция.

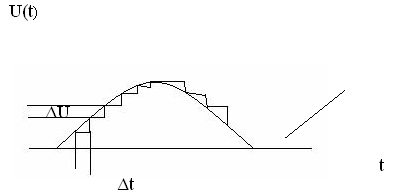

54. Задачи дискретизации (общая постановка)

Сущность дискретизации аналоговых сигналов заключается в том, что непрерывность во времени аналоговой функции s(t) заменяется последовательностью коротких импульсов, амплитудные значения которых cn определяются с помощью весовых функций, либо непосредственно выборками (отсчетами) мгновенных значений сигнала s(t) в моменты времени tn.Представление сигнала s(t) на интервале Т совокупностью дискретных значений cn записывается в виде: (с1, с2, ... , cN) = А[s(t)],

где А - оператор дискретизации. Запись операции восстановления сигнала s(t): s'(t) = В[(с1, с2, ... , cN)].

Выбор операторов А и В определяется требуемой точностью восстановления сигнала. Числовая информация, как и символьная, по своей природе дискретна, так как она может быть представлена ограниченным набором символов (в частности, цифр).

На рис. 2.4 показана дискретизация непрерывной зависимости U(t). Она включает две составляющих:

-дискретизацию по времени с шагом ∆t;

-дискретизацию (квантование) по уровню с шагом ∆U.

Рис.2.4. Дискретизация непрерывного сигнала

Благодаря этим двум этапам всю зависимость U(t) можно представить как последовательность дискретных значений, которым соответствуют числа.

Очевидно, что точность дискретизации по уровню может быть выбрана как угодно большой

Важно, что непрерывную информацию с помощью оцифровки (дискретизации) принципиально в любом случае можно представить, как дискретную с любой необходимой точностью. В то же время, обратное преобразование иногда невозможно (например, для символов). Таким образом, дискретная форма представления информации является наиболее общей.

В соответствие с формами представления информации выделяют и типы дискретных, и непрерывных сообщений. Первые состоят из знаков, принадлежащих к определенному алфавиту. Вторые включают непрерывно меняющиеся во времени величины.

Принципиально важно, что непрерывная информация в любом случае может быть преобразована к дискретной, тогда как обратное преобразование возможно не всегда.

Действительно, непрерывную зависимость некоторых величин можно дискретизировать, если задавать их соответствие в ограниченном наборе точек. При этом точность такого преобразования принципиально может быть задана достаточно высокой, чтобы не потерять информацию. А вот однозначно восстановить неизвестную кривую по ограниченному набору точек возможно не всегда.

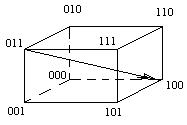

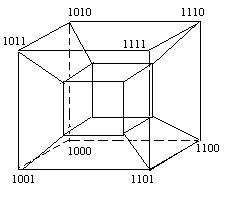

55. Геометрическая интерпретация блоковых корректирующих кодов.

Линейным блоковым (n,k) - кодом называется множество N последовательностей длины n над GF(q), называемых кодовыми словами, которое характеризуется тем, что сумма двух кодовых слов является кодовым словом, а произведение любого кодового слова на элемент поля также является кодовым словом.

Обычно N=qk , где k - некоторое целое число.

Если q=2, линейные коды называются групповыми, так как кодовые слова образуют математическую структуру, называемую группой. При формирование этого кода линейной операцией является суммирование по mod2.

Любая n – разрядная КК(кодовая комбинация?) может быть представлена как вершина n – мерного единичного куба, длин ребра =1